供水格局變化下海河平原區淺層地下水動態響應分析

周 琳 汪 林

(中國水利水電科學研究院 流域水循環模擬與調控國家重點實驗室,中國 北京 100038)

0 引言

海河平原區是我國經濟發展的重要區域,地下水一直是主要供水水源,且供水比重也呈穩定增長趨勢,近年來更高達66%。自80年代以來,在需水量迅速增加和降水衰減的共同作用下,海河平原區已經成為南水北調受水區地下水超采最為嚴重的區域[1]。長期無序過量的開采地下水資源,導致海河平原區地下水儲量大量消耗,區域地下水水位持續下降,并引發嚴重的地面沉降、海水倒灌、水質污染等環境地質問題[2]。為確保未來海河平原區地下水的可持續利用,保障區域穩定健康發展,多年來學術界一直將當地地下水評價與研究作為關注熱點。

韓瑞光研究建立了海河平原區淺層地下水概念模型,并提出今后模型建設建議[3]。費宇紅等通過研究海河平原區地下水儲量消耗過程,指出該區域地下水可開采利用的潛力已經十分有限,從長遠看南水北調是解決缺水的理想途徑[4]。何杉采用水量平衡的方法,研究分析了南水北調實施后,地下水開采量的減少與入滲補給量的增加,將促使海河平原淺層地下水局部得到恢復[5]。杜思思等聯合運用MODFLOW 與水資源配置模型ROWAS,模擬了有無南水北調兩種對比情景下海河平原區地下水的演變[6]。

以上研究通過數據分析與模型模擬等方法對海河平原區的地下水資源作出了評價,但作為模擬情景水文條件的水文系列較短,考慮的情景方案較少。為從更完整的角度驗證工程達效對海河平原區地下水循環恢復所起的作用,本文基于分布式水文模型MODCYCLE,結合多個典型的供水格局情景進行海河平原區地下水的詳細模擬與動態響應分析。

1 海河平原區MODCYCLE 模型的構建與驗證

MODCYCLE 模型是基于“自然——社會”二元特性開發的分布式水循環模擬模型[7],充分考慮到對自然水循環過程與人工水循環過程的雙重體現[8],可用于人類活動干擾明顯的海河平原區水循環系統的模擬量化。為保證水循環模擬的完整性,本文通過MODCYCLE 構建海河流域水資源轉化動態模擬模型,研究和辨析現狀2001~2010年海河平原區淺層地下水動態平衡;選取5個代表性水資源配置方案,模擬預測不同水文系列條件(1956~2000年平水系列、1980~2005年近期枯水系列)和南水北調工程實施情況(南水北調中線工程一期達效、二期達效和加大中線一期引水20%)下海河平原區淺層地下水動態響應。

1.1 模型數據輸入

按DEM 將海河流域劃分為2028個子流域,其中平原區子流域1165個。地下水數值模擬以4km 為間距劃分網格單元,有效單元格8383個。模擬氣象數據采用收集的46個氣象站點實測數據展布。地下水水位根據550個淺層地下水位觀測井和210個深層地下水位觀測井的觀測數據插值計算。水文地質參數根據海河流域水文地質調查數據展布。

1.2 模型率定與驗證

模型以2001~2005年為率定期,2006~2010年為驗證期。考慮到海河流域水循環特性,選取地下水位、地下水蓄變量為驗證指標。

1.2.1 地下水位檢驗

圖1 所示為2010年末(驗證期末)的實測與模擬淺層地下水位等值線對比,從整體上看,模擬與實測地下水位等值線具有可比性,山前及中部地下水開采密集區的地下水位等值線變化幅度大。

1.2.2 淺層地下水蓄變量檢驗

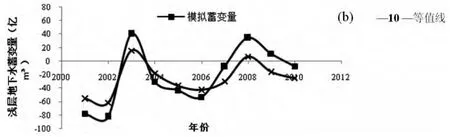

2001~2010年海河流域淺層地下水蓄變過程統計值(根據2001~2010年《海河流域水資源公報》分析整理)與模擬值對比如圖3。從蓄變模擬結果看,蓄變過程在變化趨勢上一致。經計算得,淺層地下水蓄變量模擬與統計值之間相關系數為0.96,相關程度較高。

圖2 2001~2010年海河流域淺層地下水蓄變曲線

從總體上看,對于海河流域這種大空間尺度和長時期的水循環模擬研究,目前的率定驗證結果基本滿足要求。

2 地下水平衡現狀與模擬情景設置

2.1 2001~2010年現狀淺層地下水動態平衡

模擬現狀年時段海河平原區淺層地下水年均補給總量約193.66億m3。其中降水入滲量占總補給量的67.0%,為最主要的補給來源;灌溉滲漏補給量占8.7%。淺層地下水年均排泄總量223.52 億m3,其中農業灌溉開采量占總排泄量的49.7%;其次是工業、生活、生態等非農業開采量,占總排泄的27.4%。

2.2 供水格局主要特征

在規劃水平年“三生”需水量規模和可供水量上限確定的前提下,未來海河流域供水格局的變化與水資源合理配置方案密切相關。

本次綜合考慮五維屬性[9]協調,以《海河流域水資源綜合規劃》基于1956~2000年系列(長系列)的推薦方案F1 為基本方案。但考慮到該系列對流域近期水資源情勢反映不足,故以1980~2005年系列(短系列)作為對比情景,最終確定了長系列方案F1、F2、F3 和短系列方案F4、F5 共5個典型水資源配置方案,即供水格局變化方案。方案特征概述如表1:

表1 各方案的主要控制約束 單位:億m3

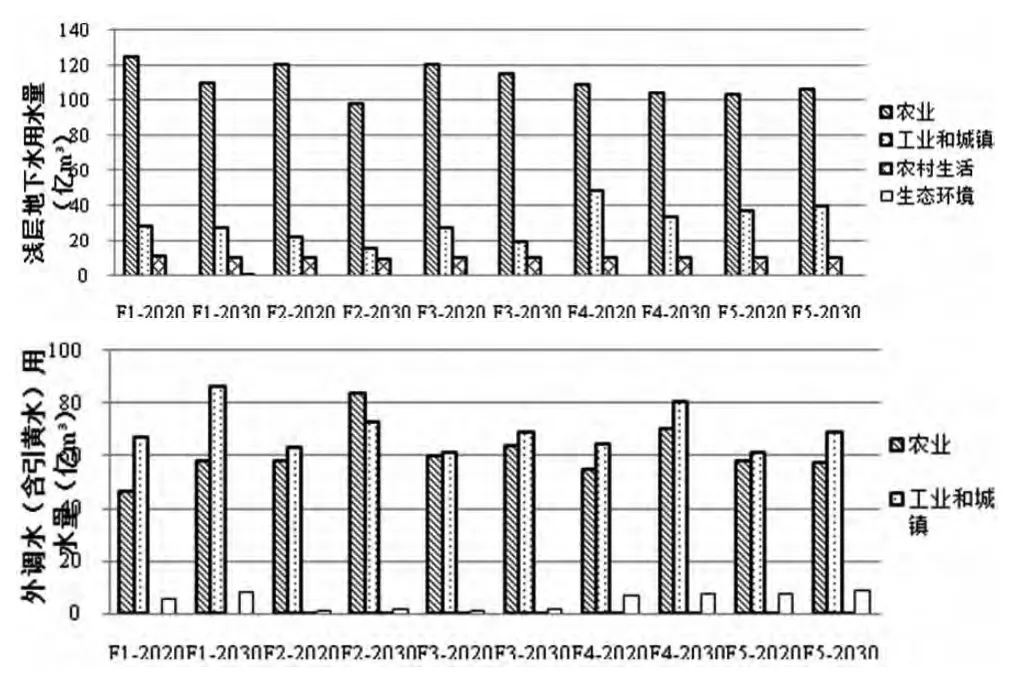

圖3 各方案海河平原區2020、2030年主要供水量構成

圖4 淺層地下水與外調水(含引黃水)在不同用水部門的分配

表2 各方案不同水平年淺層地下水動態平衡分析 單位:億m3

2.3 供水格局情景模擬

南水北調中線工程通水后,2020年海河流域將引入長江水量79.2 億m3,2030年117.5 億m3。工程達效后5個推薦方案不同水平年的主要供水量的組成情況見圖3:地下水仍是供水主體,次為外調水和當地地表水。未來該區外調水(含引黃水)供水量將增多,地下水用水幅度隨之減小。

淺層地下水和外調水(含引黃水)的分配情況見圖4:地下水的大用水戶仍然是農業灌溉,外調水主要滿足工業生產與城鎮生活用水,滿足經濟生產需求后,可置換一部分地下水超采量,用于農業灌溉用水和修復生態環境用水,緩解現狀地下水的開采壓力。

3 供水格局變化后地下水動態響應

通過上述已建模型,預測供水格局改變后海河平原區各配置方案不同水平年淺層地下水的水平衡統計結果,從中提取淺層地下水年均補給、排泄、蓄變量的關系見表2。補排狀況如下:

降水入滲量仍是淺層地下水的最主要的補給來源,與現狀相近;引江水量主要通過襯砌渠道和管道輸送到用水戶,故河道滲漏補給量長、短系列差異不明顯,且與現狀平均值接近;地表水灌溉量比例增加,與地下水灌溉開采比例減少使得灌溉滲漏補給量均大于現狀平均值;淺層地下水總補給量短系列與現狀平均值接近,約190 億m3,長系列比短系列大約12 億m3,其中降水入滲補給量和地表灌溉滲漏量的增加為主要影響因素。

平原區地下水人工開采量仍占據排泄量較高比例,但均不同程度小于現狀平均開采量,尤其是其他開采量(工業/城鎮、生活、生態等)明顯減少;不同方案的潛水蒸發量波動較大,但均大于現狀平均值;淺層地下水向深層地下水越流排泄量迅速減小,長系列略大于短系列;淺層地下水總排泄量均小于現狀平均值224 億m3,人工開采量的減少是關鍵因素。

5 結論

本文基于分布式水文模型MODCYCLE,對海河平原區地下水水循環過程進行分項體現。選取綜合考慮氣候條件變化與南水北調工程共同作用的5個典型水資源配置方案為背景,比較了不同水平年與現狀海河平原區淺層地下水補給與排泄結構的變化,以及海河平原區淺層地下水蓄變與埋深的發展變化趨勢,并簡要分析了主要影響因素。主要研究結果如下:

(1)海河平原區淺層地下水總補給量與現狀相比有所增加,主要原因在于隨水文系列和供水格局的變化,降水入滲量和地表灌溉滲漏量增加;(2)淺層地下水總排泄量相對現狀年有所減少,原因在于人工開采量得到控制;(3)供水格局改變后,海河平原區淺層地下水仍將處于負蓄變狀態,但與現狀年情況相比程度已有較大和緩。

研究表明:南水北調工程通水能夠改善當地地下水循環失調的現象。未來需繼續推進工程配套建設,充分發揮工程效益以減緩與遏制地下水環境惡化的趨勢。研究采用的水資源動態轉化模型可考慮作為今后海河平原區地下水管理的日常分析工具,提高區域地下水管理的科學性、針對性和實效性。同時,研究結果可為進一步建立海河平原區地下水合理的開采調控模式提供參考。

[1]劉昌明.發揮南水北調的生態效益修復華北平原地下水[J].南水北調與水利科技,2003,1(1):17-19.

[2]費宇紅,李惠娣,申建梅.海河流域地下水資源演變現狀與可持續利用前景[J].地球學報,2001,22(4):298-301.

[3]韓瑞光.海河流域平原區淺層地下水模型初步研究[J].海河水利,2002(6):15-16.

[4]費宇紅,張光輝,曹寅白等.海河流域平原淺層地下水消耗與可持續利用[J].水文,2001,21(6):11-13.

[5]何杉.南水北調工程實施條件下海河平原淺層地下水恢復前景分析[J].海 河水 利,2003(2):20-25.

[6]杜思思,游進軍,陸垂裕,等.基于水資源配置情景的地下水演變模擬研究:以海河平原區為例[J].南水北調與水利科技,2011,9(2):64-68.

[7]張俊娥,陸垂裕,秦大庸,等.基于MODCYCLE 分布式水文模型的區域產流規律[J].農業工程學報,2011,27(4):65-71.

[8]王潤東,陸垂裕,孫文懷.MODCYCLE 二元水循環模型關鍵技術研究[J].華北水利水電學院學報,2011,32(2):33-36.

[9]甘泓,汪林,曹寅白,等.海河流域水循環多維整體調控模式與閾值[J].科學通報,2013,58(12):1085-1100.