理性主義與建構主義:國際政治經濟學的折中方法

謝 磊

(中共中央黨校研究生院 北京 100091)

一般認為,國際政治經濟學(IPE)主要借鑒的是作為發達社會科學的經濟學的研究工具,其主要基本假定包括經濟人假定、稀缺性假定、國際無政府狀態和不確定性,其主要理論工具有新制度經濟學、公共選擇理論以及理性選擇理論,其核心概念是利益和制度等。[1]二戰以來,國際社會發展的一個重要特點就是各種國際制度的不斷增多,世界各國的相互依賴程度逐漸加深,世界日益成為一個相互聯系的整體。按照羅伯特·基歐漢(Robert Keohane)對于國際制度的經典定義,國際制度指持續的、相互關聯的正式與非正式規則體系,主要包括三種形式:(1)有著明確規定規則和章程的政府間國際組織和非政府組織,如聯合國和國際紅十字會;(2)國際規則,即政府之間經協商同意和達成的涉及某一問題領域的明確規則,如海洋法、國際貨幣體系等;(3)國際慣例,指有著非明確規定和諒解、可以幫助國際行為體協調各自的行為,達到期望值趨同的非正式制度,如未以明文確定下來之前的外交豁免、非世貿組織國家之間相互給予最惠國待遇的國際互給行為等。[2]作為理性經濟人的國家,在考慮是否加入國際制度或是遵循國際制度相關規定的時候,總是基于成本-收益的分析,因此按照同屬理性主義的新現實主義和新自由主義的理解,國家加入國際制度可以歸納為以下原因:新現實主義認為,國際制度無非是國家權力分配狀況的表現,反映的是國際體系中各個國家實力分布的狀況,作為國際體系中最為重要行為體的國家不會允許國際制度成為自治的行為體,國家之所以建構國際制度,主要是為了實現它們自身的國家目標,[3]或者按照霸權穩定論的解釋,國際制度實際上就是霸權國家建立起來維護自身利益的工具。[4]二是新自由主義的觀點,即國際制度的作用,通過提供信息、減少交易成本、幫助解決分配沖突,更重要的是減少欺騙,制度能夠緩和無政府狀態,促進合作。[5]在現實層面,國際制度體現了市場與國家的互動關系;[6](P13-32)但是國際制度的存在,實際上反映了它們建立時占主導地位的權力分配關系,[7](P202)主要體現為主導國家的偏好,其中隱含的一個結論就是這種偏好將損害其他國家的利益。例如作為二戰后世界金融秩序基礎的布雷頓森林體系確定了以美元為中心的世界貨幣體系制度,如果僅從理性主義的角度分析,很難理解包括英國在內的國家為什么會支持這一體系的建立:二戰前,雖然以英國為主導的金本位制度已經瓦解,但是英國依然在國際貨幣體系中占據主導地位,而二戰后世界貨幣體系由金本位制向美元本位制的轉變帶來的一個重要問題是,英國是否真的甘心讓出自己的金融霸權地位?實際上,當時負責建立布雷頓森林體系之一的英國人約翰·凱恩斯(John Keynes)也遭受到了英國議員的猛烈抨擊,認為折中倡議損害了英國的利益。因此,如果僅僅只是從成本-收益角度進行分析,那么很難理解為什么這個國際制度能夠存在(一個不可忽視的現實是,雖然以1971年的“尼克松沖擊”和1973年的石油危機標志著布雷頓森林體系的瓦解,但是作為布雷頓森林體系重要組成部分的國際貨幣基金組織和世界銀行等卻依然運行良好的發展至今)。

20世紀80年代以來,以強調觀念、準則和實踐,以社會學方法論為準則的“反思主義”制度研究開始興起。[8]以亞歷山大·溫特(Alexander Wendt)為代表的建構主義研究群無疑是這個群體的佼佼者,20世紀80年代末90年代以來由于他和其他建構主義學者的共同努力,國際關系理論界形成了新現實主義、新自由主義和建構主義三足鼎立之勢。建構主義認為,確定國家或國家利益是行為體社會認同的結果。這些利益與認同或多或少的在主體間系統結構不斷涌動,并由溫特所稱的共有理解、期望和社會知識構成。[9]按照建構主義的理解,國家不僅只是工具理性的,同時也是價值理性的。盡管卡贊斯坦(Peter Katzenstein)、基歐漢和克拉斯納(Stephen Krasner)1998年發表在紀念《國際組織》創刊五十周年的特刊《世界政治理論的探索與爭鳴》上的著名論文中曾經不無遺憾的指出:雖然建構主義在國際關系和安全領域已經獲得了日益增長的成功,但是在國際政治經濟學領域卻不無沮喪的發現,對于許多經驗研究我們并沒有采取使用建構主義的方法。[10]

但是,從另一個角度來看,布雷頓森林體系的建立,可以歸結為成員國共享一定的觀念,正是由于這些共有觀念的存在,使布雷頓森林體系從構想成為了一種現實。而事實上,許多的著作也開始采用建構主義的視角對國際政治經濟學,特別是區域一體化進行研究,如阿米塔夫·阿查亞(Amitav Acharya)從觀念角度對東南亞國家聯盟發展歷程進行研究的《建構安全共同體:東盟與地區秩序》,[11]邁克爾·巴尼特(Michael Barnett)關于阿拉伯地區秩序構建的重要著作《阿拉伯政治對話》,[12]瑪莎·芬尼莫爾(Martha Finnemore)也在《國際社會中的國家利益》中專門用一章的篇幅對世界銀行使各個國家重視貧困問題所起到的規范作用,從建構主義的角度進行了研究。[13]

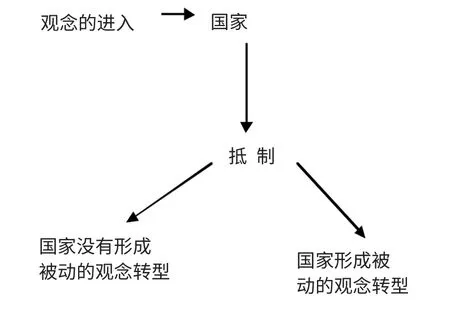

實際上,將一個國際制度的推動因素單純的歸結于只是物質層面或是觀念層面都是不能讓人滿意的,正如巴里·布贊(Barry Buzan)敏銳指出的那樣,新現實主義①的基礎過于狹隘,導致了我們對構成國際關系的諸動機和聯系問題表現出貧乏的看法,我們要考慮多種方面的因素,例如不同利益和身份之間的摩擦以及在以某種方式解決這種摩擦的必要性,便強有力地指向行為體和結構的相互構成。[14]對于國際關系的某些問題,特別是國際經濟政治學中的一些問題,我們應該采取物質主義和觀念主義相結合的方式。正是基于這點考慮,本文試圖在物質因素和觀念因素之間尋求一種折中,尋求國際政治經濟學的第三條道路。而在文章的論述展開之前,首先需要對本文中幾個重要的概念進行定義。物質因素主要是采用了沃爾茲(Kenneth Waltz)的經典定義,所謂的國際政治結構是由排列原則(無政府狀態)、單元特性和實力分配構成,其中的排列原則和單元特性都是常量,因此國家間的關系主要由國家間的實力分配狀況決定,這主要體現了國際關系中的物質層面因素。[15]而觀念則可以被簡單的定義為是主體間結構,是一種價值、規范、原則或是規則體系,借鑒馬克斯·韋伯(Max Weber)的說法,有些觀念是共有的,有些觀念則是私有的;共有觀念是不同行為體所共享的知識,形成了所謂的“文化”的社會結構,而私有觀念是行為體(無論是個人還是國家)所擁有的獨特知識,雖然它也可以形成社會結構,但是在通常情況下往往只是共有觀念才能形成社會結構。[16]許多學者都對國際規則或是規范對于一個國家的影響做了相應的論述,如芬尼莫爾認為,國際組織教授(teaching)國家應該具有什么身份和觀念,進而國家根據被教授的身份和觀念定義自己的利益。安德魯·科特爾(Andrew Cortell)和詹姆斯·戴維斯(James Davis)也論述了國際規則和規范對于國內政治的影響。[17]我將他們的觀點總結為觀念轉型,是指一個國家改變自己以往的價值、規范、原則或是規則,而形成新的價值、規范、原則或是規則。觀念轉型的模式可以分為兩種,一種是積極的觀念轉型,積極的觀念轉型是指一個國家主動的與其他國家發生互動關系,國家通過學習和合作,形成國際社會以往沒有的價值、規范、原則或是規則。因為這些規范是在國家之間的互動過程中產生的,國家是自己的主人,代表的是國家自身的意志,因此這種轉型的過程往往是迅速和具體的。如全球性的國際政府間組織在人類發展的很長一段時間里都沒有存在,而在一戰后期,時任美國總統的伍德羅·威爾遜提出了在戰后建立一個國際組織來保證各個國家的政治獨立和領土完整,在他的倡議下,各國接受了這一主張,并且迅速采取了行動,使國際聯盟這一構想在很短的時間里變成了一種現實;而另一種則是消極的觀念轉型,是指一個國家被強迫性的,甚至是通過武力方式被動的接受國際社會中既有的價值、規范、原則或是規則,并將這些觀念內化和內嵌,使其成為自己自身的觀念模式,這些觀念模式應該是事先就已經存在于國際社會當中,國家只是在這些觀念存在以后才接受了這些觀念。由于國家是被動接受這些觀念的,因此對于這些不符合一個國家既往理解的觀念,國家需要通過排斥和抵制再到學習的過程才能夠真正接受,所以這一過程往往比較緩慢,需要長期的實踐才有可能實現。但需指出的是,并不是所有被動的觀念轉型都可以實現,如果一個國家的內部抵制力非常強大,那么這個國家除了抵制和排斥國際社會的既有觀念外,并不會上升到第二階段即學習的過程(如朝鮮現政權所做的那樣)。但是這不屬于本文的討論范圍之內。本文假定的一個前提是國家通過幾個階段可以實現消極的觀念轉型,但是因為在這個過程中存在抵制過程,因此發展緩慢。可以如圖1所示:

圖1:國家消極轉型的基本模式

文章主要討論的是圖1右邊的部分。例如中國和日本在19世紀接受西方的價值體系時,當時的國內保守派對于這些思想持一種堅決抵制的態度,因此這兩個國家只有是在通過世界列強的強制以及國內要求改革的利益集團長期的斗爭以后,才逐漸接受的這些觀念。還需要指出的另一點是,積極的觀念轉型并不意味著一定起正面效應的,也可能起到負面效應。國家在互動的過程中可能達成共識,也可能導致國家間的關系破裂;同理,消極的觀念轉型也具有類似的特點。

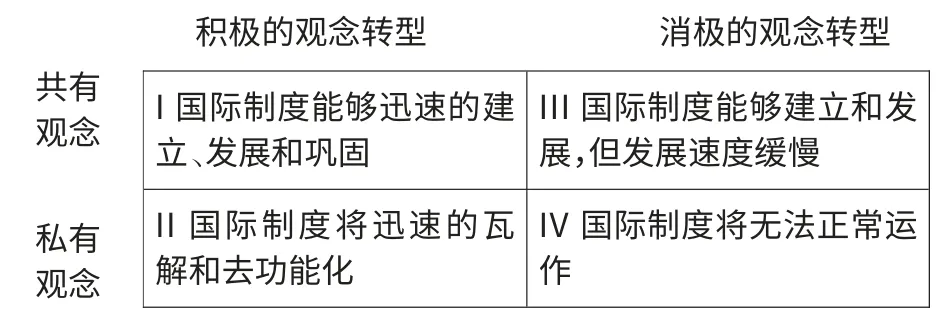

本文的基本論點是,國際制度的建立和存在,主要是基于各個國家對于本國物質利益和觀念兩個方面的共同考慮。作為單一理性人的國家,在考慮建立和發展國際制度的時候,自然考慮了物質層面的因素;但當集體行動的邏輯不斷增強的時候,國際制度就可能會瓦解;但與此同時,觀念也在國際制度的建構中起到了重要作用,可以將其分為共有/私有觀念、積極/消極觀念轉型等四種。它們的排列組合也有四種形式,每種組合對于國際制度的影響各不相同。當(I)共有觀念和積極的觀念轉型共同占據主導地位時,國際制度將迅速建立、發展和鞏固;當(II)私有觀念和積極的觀念轉型共同占據主導地位時,國際制度將迅速瓦解和去功能化;當(III)共有觀念和消極的觀念轉型共同占據主導地位時,國際制度能夠建立和發展,但發展緩慢;當(IV)私有觀念和消極的觀念轉型共同占據主導地位時,國際制度將無法正常運作,甚至可能瓦解。本文試圖從兩個國際制度(布雷頓森林體系的發展過程以及新中國對于國際制度的態度演變)在不同時期的發展變化入手,對本文論點進行相應的論證。但是鑒于對于國際制度發展的理性主義研究已經有了很多,因此本文主要從觀念角度,試圖對這一論點進行證明。②

圖2:觀念、觀念轉型和國際制度

一、布雷頓森林體系的發展史:共有/私有觀念和積極的觀念轉型

1944年在美國布雷頓森林召開的國際金融會議標志著戰后國際金融秩序和以美元為中心的世界貨幣體系的確立。雖然蘇聯也在戰后成立了經濟互助委員會作為對美國成立該體系的回應,但實際上經互會在建立以后很長的一段時間里都沒有發揮太大的作用;與之相反的是,作為戰后國際貨幣制度基礎的雙掛鉤制度雖然在1971年最終崩潰,但是在該次會議中確定的布雷頓森林體系的三大支柱:國際貨幣基金組織、國際復興與開發銀行(IBRD,后成為世界銀行的一部分)和關稅與貿易總協定(1995年世界貿易組織取代了關貿總協定)都運行到至今。理性主義者可以將布雷頓森林體系的發展過程解釋為這反映了國際體系中的權力分配狀況,體現了主導國家美國的選擇偏好;或建立這一體系有助于降低各個國家之間的交易成本,提供交易信息,促進各成員國之間的合作,從而維護戰后世界經濟秩序的穩定。但同時,我們也應該從觀念的角度對布雷頓森林體系的建立、發展和瓦解做出相應的解釋。筆者的觀點是,在布雷頓森林體系建立的時候,主要是共有觀念和積極的觀念轉型起到了推動作用(第I部分);但是隨著時間的發展,各國之間的齟齬不斷加深,私有觀念和積極的觀念轉型占據了這一體系的中心,導致了布雷頓森林體系在1971年的最終瓦解(第II部分)。

隨著二戰接近尾聲,德國的失敗幾乎已成定局,建立一個什么樣的國際金融與貿易體系來促進戰后各國的發展成為了國際社會亟待解決的問題。1944年7月44個國家的代表在美國新罕布什爾州的布雷頓森林召開了聯合國家貨幣與金融會議,在這次會議上達成了建立一系列正式和非正式(固定匯率制)的國際制度的協議。③布雷頓森林體系建立的意義是,穩定了二戰后的世界經濟體系,促進了各國的經濟發展,同時也為世界和平與發展奠定了基礎。但顯而易見的是,布雷頓森林體系反映的是冷戰以后世界各國,特別是西方國家的權力分配狀況,主要代表的是美國的利益需求,損害了包括英國等國在內的國家利益,但是英國等國卻采取了支持而非抵制布雷頓森林體系的態度;蘇聯雖然最終沒有加入布雷頓森林體系,但也在《布雷頓森林協定》最后文本上簽了字。對于蘇聯來說,加入這一體系,實際上對它是有利可圖的,正如吉爾平(Robert Gilpin)所指出的那樣:

……當然,共產主義國家輸出資本有政治或戰略動機的,或者為了獲得重要的原料來源,它需要在國外投資。馬克思主義政權也會發現,在國外投資或從事其他商業交易是有利可圖的……共產主義或社會主義政府的出現并沒有使利潤動機消失,只不過是以私人謀利轉變為國家追求利潤而已。[6](P64-65)

因此從觀念的角度進行分析,才能更好的解釋布雷頓森林體系的建立、發展和瓦解。這些觀念,可以總結為各國對二戰所造成人類社會嚴重災難的必然反應,各國對資本主義自由主義經濟價值觀的共有理念,以及美國充當世界經濟體系領導人的意愿。這些觀念綜合在一起的結果,就是出現了人類社會從來沒有過的、涵蓋了世界絕大多數國家的布雷頓森林體系的建立。

二戰帶給各個國家最大的教訓是要維護世界的和平與發展,防止軍國主義的再度泛起。在政治層面上,各國通過建立聯合國來實現這個目標,而在經濟層面上,則迫切的需要建立一個新的世界經濟體系,來拯救因為二戰遭到嚴重破環的各國經濟,使各國的經濟復蘇得以實現。在戰后初期,各國的經濟都遭受到了嚴重的破壞,單個國家是無法通過自己的力量實現經濟復蘇的,因此,各國普遍意識到,只有加強國家間的貿易,促進各國之間的經濟往來,才有可能使經濟得到迅速恢復。因此,建立一個國際性的經濟體系來解決這些問題就成了各國的必然選擇。

此外,在布雷頓森林會議中簽訂的《國際貨幣基金組織協議》的相關條款中,確立了建立國際貨幣基金組織的幾個方面:通過一個永久性的機制平臺促進國際貨幣合作,協調國際貿易的擴張和平衡增長,促進和維持高就業率、收入增長和匯率穩定,創建有序的匯率安排,防止競爭性的匯率貶值,幫助多邊支付機制的建立。[18]這些原則,都充分體現了資本主義經濟的基本準則。20世紀30年代世界性的經濟危機和之后各國與鄰為壑的貿易保護主義政策,是德意法西斯泛起的一個重要原因。因此各國知道,必須要在戰后恢復傳統的自由主義的資本主義精神。而自由主義的基本準則要求各國采取消除各種貿易和非貿易壁壘,使世界范圍內的貿易、商品、人員、貨幣流通得以實現,而布雷頓森林會議的召開,就是實現這些目的的必要前提。

同時,正如金德爾伯格(Charles Kindleberger)所說,大蕭條的嚴重性和持久性,部分地應歸咎于經濟領導權的瓦解。英國不再有力量在貿易、貨幣和金融領域挑起霸主的責任;新崛起的占支配地位的經濟大國——美國,還不能也不愿繼承經濟領袖的衣缽。[19]因此各個國家迫切的需要聚集在一起,為新國際制度的建立創造條件。這種需要,不僅在物質層面,同時在觀念上也是亟需的。在布雷頓森林體系建立之前,國際貨幣體系經歷了硬幣時代、政治貨幣時代、傳統的金本位制(1870-1914年)和空位制(1914-1944年)等四個階段[6](P140-152),對于戰后貨幣政策的重新建立,起到重要作用的兩位人物是時任美國財政部首席經濟學家的哈里·懷特和代表英國財政部的凱恩斯。凱恩斯提出了創建國際貨幣單位和更好實現貿易平衡的計劃,而懷特則針鋒相對的提出了美元與黃金掛鉤,各國貨幣與美元掛鉤的雙掛鉤制度,由于美國在戰后超強的軍事、經濟、政治地位,所以最終采取了懷特的方案。作為新馬克思主義者的考克斯認為,霸權的建立需要將物質權力的分配格局,世界秩序的主導性集體概念(包括一定的規范),一組以具有某種普遍意義的方式治理世界的制度三者緊密結合在一起考慮才能夠解釋[7](P206-207),這正好對應國際關系的三大主流理論。實際上,美國在金本位制1914年瓦解以后,在物質層面上已經完全有能力建立以美元為主導的貨幣體系,但是美國傳統的孤立主義思想,使美國在當時并沒有意愿去充當世界經濟中的領頭羊角色。此外,1914年世界上存在的國際組織的數量很少,而在二戰結束之后很短的一段時間里則發展到了一定規模。據統計,1909年國際政府間組織(IGOs)有37個,國際非政府組織(INGOs)有176個,所有類型的國際組織共213個;而到1951年全部IGOs有123個,INGOs有832個。[20]在這種情況下,各國更傾向于采取多邊外交手段而非雙邊途徑解決各方之間的爭端。由于自身觀念的轉變,使美國采取更為主導和積極的態度去推動新的世界經濟體系的建立。

各國之間的共有觀念體現在最早加入布雷頓森林體系支柱的三個國際組織各成員國基本上都是資本主義國家,主要反映的是資本主義國家的一種政策偏好,同時也是他們共有觀念的具體體現,比如對于市場經濟的追求,共同的民主自由的價值理念,以及對于共產主義制度的本能厭惡。這些觀念一方面促進了各國之間的進一步合作,另一方面也為它們之間一系列新國際制度的建立打下了基礎,從沒有任何國際制度到布雷頓森林體系的建立,這一過程只用了不到一年的時間,在各國的互動關系中,形成了各種新的觀念和理念(例如雙掛鉤制很重要的一個方面就是確定了美元的金融霸主地位,而在美元之前,沒有任何國家的貨幣曾直接充當過主導貨幣的角色,因此這種情況實際上也是金融創新的一種體現),而這些新觀念和理念都是各國通過主動的相互交流而形成的,所以是積極和迅速的。因此,正是基于這些共有觀念和積極的觀念轉型,才促使了布雷頓森林體系的迅速建立。

但是,布雷頓森林體系僅僅只持續了27年就在1971年宣布瓦解。在理論層面上,耶魯大學經濟學家羅伯特·特里芬(Robert Triffin)1960年所提出的特里芬困境(Triffin Dilemma)預示了布雷頓森林體系的最終瓦解[21];而在現實層面上,則是以1971年8月15日尼克松總統發表電視講話,宣布實施新經濟政策,主要內容包括美元貶值,關閉美元兌換黃金窗口,實行特別提款權、黃金總庫等措施,這些措施標志著布雷頓森林體系的最終瓦解。

與布雷頓森林體系建立時相似的是,積極的觀念轉型也在布雷頓森林體系的解體過程中起到了重要作用。積極的觀念轉型最大的特點是國家是在沒有太多外界壓力甚至是沒有任何外界壓力的情況下,主動的改變自己既有的觀念和信仰而形成新的觀念和信念。在布雷頓森林體系剛建立的時候,各國都具有相同的信念和決心,即穩定戰后的世界經濟秩序。而在布雷頓森林體系建立之后,它確實也為戰后的經濟復蘇奠定了基礎。隨著戰后和平的實現,以及國際貿易的正常化,各個國家的經濟在這段時間里都得了恢復和發展。但是應該看到的是,布雷頓森林體系是由美國主導而建立起來的,因此主要反映和維護的是美國的國家利益。在剛開始的一段時間,各國還能容忍美國的這種優勢地位,因為無論在政治還是經濟上,各國都需要得到美國的幫助和支持;但是在發展了一段時間后,各國的經濟實力得到了恢復和擴張,美國在世界經濟中所占的份額則在不斷減少。資本主義國家和美國之間的相對實力呈縮小態勢,金德爾伯格將美國的實力地位的下降歸納為生產率和國內儲蓄的降低、國際收支的巨大赤字、金融過度創新和美國社會面臨的嚴重兩極分化、美元的貶值等方面[22];同時,隨著戰后國際政治大環境的變化,東西冷戰最激烈的時期已經隨著赫魯曉夫的上臺而有所緩和,1955年聯邦德國與蘇聯建立了外交關系,次年10月日本和蘇聯也建立了外交關系,西歐各國都與蘇聯和東歐各國普遍改善了雙邊關系,其中最著名的例子是勃蘭特在1969年出任聯邦德國總理后,改變了以往不與東歐社會主義國家建立外交關系的哈爾斯坦主義,而實施新東方政策。與社會主義國家關系的改善,使以往對于共產主義的恐懼感陡然下降,以往需要美國作為保護傘的西歐和日本等國,開始了自身獨立的外交政策。因此在這段時期,這些國家最關心的利益從軍事安全轉移到了經濟利益,經濟利益上升為這一時期各國最為重要的國家利益,于是美國與歐洲、日本之間的貿易戰、關稅戰在20世紀60年代末、70年代初接二連三的爆發。甚至是美國自身,也感覺到自己沒有足夠的力量來維護布雷頓森林體系的繼續正常運作。正是基于這些共同觀念,使各國改變了以往雙掛鉤制有利于世界金融秩序穩定的想法,而認為這樣的制度實際上損害了本國的國家利益。因此這些國家形成了積極的觀念轉型過程,在不同的場合,為了謀求自身的利益,它們與美國摩擦不斷;與此同時,私有觀念也成為這一時期各國的主導觀念。正是由于私有觀念和積極的觀念轉型的共同推動作用,導致了布雷頓森林體系在戰后僅僅只存在了27年時間就最終瓦解。

二、中國與國際經濟制度:共有/私有觀念和消極的觀念轉型

從1949年新中國成立到1978年改革開放之前,在很長的一段時間里,中國實行的都是蘇聯式的一整套計劃經濟發展模式,而只與非常少的幾個西方國家保持了經貿往來關系。按照自由主義的基本邏輯,通過對外貿易可以使國家獲得收益(不管這種收益是多是少),因此國家應該積極推動對外貿易。很難用物質因素去理解的是,在國際權力分配狀況和國際大環境基本不變的情況下(一直都是美蘇兩極體系),中國在1978年年底突然實行了改革開放的政策,選擇主動融入世界經濟體系,一般的解釋可以歸納為領導人的更替,鄧小平取代毛澤東成為了中國的最高領導人,鄧小平和毛澤東對待世界資本主義的態度不盡相同,于是兩個人選擇了不同的經濟發展模式。[23]

這其實反映了觀念對于一個國家決策的重要推動作用[24],但是本文主要采取的是表1右側的框架進行研究,即第III和第IV部分對中國為什么在不同的時期對國際制度采取了不同的態度,得出的結論是,當(IV)私有觀念和被動的觀念轉型占據主導地位的時候,中國就選擇遠離現存的主要國際制度(在表1中的表述是國際制度將無法正常運作,以中國的角度而言,中國選擇遠離現存的國際制度,也就意味著國際制度沒有能夠正常運作)④,而當(III)共有觀念和被動的私有觀念占據主導地位的時候,中國就會選擇緩慢但逐漸的融入到現存的國際制度(在圖1的表述為國際制度能夠建立和發展,但速度緩慢)。

實際上,并不是因為毛澤東和鄧小平對于國際社會基本看法的不同而導致了中國在1978年突然實施了改革開放的政策。按照理解,一個國家的戰略目標由低到高可以分為滿足基本生存、促進經濟發展和承擔更多的國際責任等三個層次,但這三個層次具有階段性,只有在第一個層次的目標滿足以后,一個國家才可能談論第二層次甚至第三層次的目標,而毛澤東時代的中國最主要的任務顯然是是滿足自身的基本生存、維護本國獨立的主權地位。因此,西方國家與中國格格不入的價值理念和政治、經濟制度,使中國本能的抵制這些思想的涌入;但是在抵制過程中,中國也在不斷學習西方國家的某些先進成果,在這種不斷的抵觸和對抗中,中國逐漸接受了現存的某些國際制度,但這是一個漫長的消極觀念轉型的過程。例如在毛澤東時期的后期,中國也并不再是完全以意識形態處理與資本主義國家的關系,面對蘇聯的威脅和世界格局的發展,中國選擇主動與包括美國在內的西方國家發展關系,1971年中國重返聯合國以及1972年的尼克松訪問中國就是最好的佐證。而在改革開放政策實行以后,中國選擇加入現存的國際經濟制度,只是這種觀念轉型必然的邏輯延伸。但相對于政治上的考慮,中國并不是特別重視經濟上的利益,同時由于國家戰略目標從低往高實現的分階段性,所以選擇了一條先加入到現存的國際政治制度的道路;直到1978年鄧小平掌握了國家領導權以后,中國才選擇加入到現存的國際經濟制度。

1949年新中國的建立,標志著中國歷史翻開了新的篇章。因為絕大多數的資本主義國家并不承認新中國政權的合法性,面臨著巨大生存壓力的中國選擇了一條接近以蘇聯為首的社會主義國家的道路,而在這段時期,中華人民共和國在許多重要國際組織中的地位或被剝奪,或被臺灣的蔣介石政權所控制。當然,中國在建國初期,并不是也不可能與西方資本主義國家完全割裂開了的,中國也與包括瑞典、丹麥、瑞士在內的西歐國家建立了大使級外交關系,與包括英國、荷蘭在內的西歐國家建立了代辦級外交關系,同時與資本主義國家也有一定的經濟、貿易、文化往來。在與這些國家的交往過程之中,中國并不可能完全抵制西方資本主義觀念的進入和所帶來的影響;一大批懷著愛國熱情歸國的留學西方國家的知識分子,在帶來西方先進科學技術的同時,也會帶來西方的一整套政治、經濟和社會理念。但是作為社會主義領導人的毛澤東在當時卻具有足夠的權威來抵制這些觀念的進入(雖然在中國共產黨高層,也有包括劉少奇、陳云在內的領導人主張利用外資發展本國經濟的訴求,但是在這種情況下,中國對于資本主義更多的是一種抵制的過程,這也是國家消極觀念轉型的一個重要特點)。在以意識形態區分敵我的情況下,中國無法與西方國家形成共有觀念,特別是朝鮮戰爭的進行,更是使中國與西方國家的關系在這段時期下降到了最低谷。在“一切人反對一切人”的霍布斯無政府文化主導的中國-西方國家的關系上,雙方表現出的是一種“你死我活”的狀態⑤;同時,雖然西方一直想對中國實行戰略滲透,或是改變中國現存的政治發展制度,但中國共產黨人堅定的民族主義信念和共產主義信仰,以及對于蘇聯模式的過分崇拜,使中國對于這些外來思想存在一種強烈的抵制情緒,雖然期間也有相應的學習過程,但是相對于抵制,這種學習過程是消極和緩慢的;正是這種極端強度的私有觀念和消極的觀念轉型,直接決定了中國無法接受西方為主導的國際經濟體系,這是很長一段時期中國沒有加入美國為主導的經濟制度的重要原因之一。

隨著形勢的發展,特別是蘇共十八大赫魯曉夫關于斯大林的秘密報告和之后的中蘇兩國之間關系的徹底決裂,使中國共產黨人不再迷信蘇聯經驗,而是不斷進行反省,進而選擇一條適合本國國情的經濟發展道路。雖然毛澤東也曾經提出了“讓資本主義絕種”的口號[25],但在實踐的過程中,毛澤東卻進行了另一種選擇。毛澤東等人也開始意識到完全抵制西方的價值體系,對于中國的發展來說并沒有太大好處,因此,中國開始加強了與西方之間的經貿往來。例如毛澤東1956年在與民建和工商聯負責人的談話中就提出了“可以消滅了資本主義,又搞資本主義”的觀點[26],他還明確表示可以讓日本人進來開礦、辦廠,也可以讓華僑投資建廠;20世紀60年代初,毛澤東借鑒西方發達國家管理企業的組織形式,在工業、交通運輸等12個部門試辦托拉斯,以改善本國的工業組織管理工作,提高企業的經營水平。毛澤東甚至表示:“要派人到資本主義國家去學技術,不論英國、法國、瑞士、挪威,只要他要我們的學生,我們就去”。[27]此外,在文革開始前的1965年,毛澤東也還做出批示,認為在繪畫和雕塑中使用裸體模特是可以的[28](P419),在1968年對中共中央軍委辦事組關于更改援外軍事專家名稱報告的批示中,他也指出,資產階級傳下來的東西很多,不能都改。[28](P432)而1971~1972年間中國恢復在聯合國的合法席位、尼克松的訪華和中日建交,則是中國與西方國家敵對情緒緩和,相互之間共有觀念開始增強的具體標志。所以從整體上看,雖然中國和西方依然在很長的一段時間里處于一種對峙關系,但是中國也在進行緩慢的從抵制到學習的消極觀念轉型過程,而這一過程隨著鄧小平在文革后的上臺而逐漸加快。

實際上,如果毛澤東繼續執政,中國也可能逐漸接受西方的一整套經濟理念,選擇融入現存的國際經濟制度,但是實現這一轉變的過程可能將會更加緩慢。領導人只能是國家產生政策轉變的一個因素,但是最為重要的原因還是必須從國家整體進行思考,鄧小平起到的作用只是加速了這種轉變的實現。鄧小平的觀點是社會主義也可以搞市場經濟,發展才是硬道理。鄧小平早年留學法國,因此對于資本主義社會有一種耳濡目染的感受。在不同場合,鄧小平也多次提到了改革的重要性:“無論是革命還是建設,都要注意學習和借鑒外國經驗”,“要多請一些外國人來參加我們的重點建設”,“改革是中國的第二次革命”,“改革是中國發展生產力的必由之路”等[29],正是由于鄧小平的這些看法,加深了中國與西方國家之間的共有觀念,成為了中國在改革開放所采取的基本觀念和看法;同時,中國也在不斷的接受西方的一整套制度體系,從消極意義上實現著觀念轉型。正是這兩種因素的合力,中國通過談判,1980年恢復了在國際貨幣基金組織和世界銀行中的合法席位,并通過長達15年的談判,于2001年加入到了世界貿易組織當中。

三、簡短的結論

本文通過以布雷頓森林體系的創建和解體,以及新中國對于國際制度在不同時期的基本態度為例,詳細說明了觀念以及觀念轉型對于一個國際制度發展所起到的重要作用,得出的結論是:當積極的觀念轉型和共有觀念占據主導地位的時候,國際制度就能迅速建立和發展;當積極的觀念轉型和私有觀念占據主導地位的時候,國際制度就可能迅速瓦解;當消極的觀念轉型和共有觀念占據主導地位的時候,國際制度可能建立,但是發展速度緩慢;當消極的觀念轉型和私有觀念占居主導地位的時候,國際制度將無法正常運作。本文的不足之處在于,對于某些具體的史實缺乏足夠的資料來源作為論述的支撐,因此只能籠統的得出結論;同時,在某些問題上也有循環論證之嫌。但是,應該注意到的是,采用建構主義的方法對國際政治經濟學進行研究,顯然是國際政治經濟學未來發展的一個重要趨勢,因此,需要我們把握住這一趨勢,實現國際經濟政治學的進步。[30]

注釋:

①實際上筆者認為布贊的歸納并不全面,應該說包括新現實主義和新自由主義的理性主義都具有這樣的弱點,我們在考慮問題的時候應該做到物質因素和觀念因素結合在一起考慮,如果只重視一個方面而忽視了另一方面,也就忽視了整個國際社會發展的一個現實.

②需再次強調的是,筆者是很贊同布贊將物質和觀念因素結合在一起進行研究的主張,但是由于文章篇幅所限,以及已經有了很多文獻對國際制度發展的物質因素進行了研究,例如Richard Cooper,“The Economics of Interdependence:Economic Policy in the Atlantic Community,”in George T.Crane and Abla Amawi,eds.,The Theoretical Evolution of International Political Economy:A Reader,New York:Oxford University Press,1991;Robert Keohane,After Hegemony:Cooperation and Discord in the World Political Economy,New York:Princeton University Press,1984;Stephen Krasner,ed.,International Regimes,New York:Cornell University Press,1983;[美]麗莎·馬丁、貝斯·西蒙斯編:《國際制度》,黃仁偉、蔡鵬鴻等譯,上海:上海人民出版社2006年版等都是非常經典的著作,因此在本文中,筆者將物質因素看做是一個常量進行考慮,而主要采取的是建構主義的研究方法而非理性主義的研究方法。在1998年International Organization推出的以介紹國際政治經濟學發展歷程的雜志五十周年特刊Exploration and Contestation in the Study of World Politics中也有許多相關論述,而需要注意的一個趨勢是,在該期刊登所有13篇論文中,也有3篇是從社會學和建構主義角度對于國際組織進行研究的論文,分別是Ole Waever,“The Sociology of a Not So International Discipline:American and European Developments in International Relations,”pp.687-727;John Gerard Ruggie,“What Makes the World Hang Together?Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge,”pp.855-885和Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,”pp.887-917。參 見International Organization,Vol.52,No.4,1998,Published by the MIT Press。本期雜志中文版,可參見[美]彼得·卡贊斯坦、羅伯特·基歐漢、斯蒂芬·克拉斯納編:《世界政治理論的探索與爭鳴》,秦亞青等譯,上海:上海人民出版社2006年版。

③關于布雷頓森林體系內容相關的介紹,主要參考維基百科詞條:Bretton Woods System、International Monetary Fund、International Bank for Reconstruction and Development和General Agreement on Tariffs and Trade等,2009年4月6日訪問。本文對于幾大機構的介紹主要都是參考該網站上的相關內容。

④雖然在冷戰時期世界上存在兩大對立的集團,也有兩種對立的經濟制度,但毫無疑問的是,以美國為首的資本主義經濟制度是最為完善的,所公認的國際經濟體系也主要是指以美國為核心的布雷頓森林體系。因此,本文所指的主要國際制度主要是以美國為領導核心的各項基本制度和原則。

⑤Wendt在其著名的Social Theory of International Politics中將國家間的互動方式的不同產生不同的共有觀念,而共有觀念的不同則產生不同的無政府體系文化,溫特將其歸為霍布斯無政府文化,洛克無政府文化和康德無政府文化三種:霍布斯文化中國家間是敵人關系,國家(1)往往試圖摧毀或征服對手;(2)決策往往從最壞處考慮;(3)軍事力量被視為致關重要;(4)如果爆發戰爭,會無限制的使用暴力;洛克文化國家間是對手關系,國家(1)承認相互主權;(2)重視絕對收益;康德文化國家間是對手關系,國家(3)軍事力量比重減弱;(4)暴力受到限制。(1)非暴力原則;(2)互助原則。霍布斯文化正是體現了極端強度的私有文化特征,而在新中國成立初期,中國與包括美國在內的西方國家的關系正是體現了這樣的霍布斯文化狀態。參見Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,Beijing:Peking University Press,2005,chapter6.

[1]張宇燕,李增剛.國際經濟政治學[M].上海:上海人民出版社,2008(第二章);王正毅.構建一個國際政治經濟學知識框架——基于四種“關聯性”的分析[J].世界經濟與政治,2009(2):6.

[2]Robert O.Keohane,“International Institutions:Two Approaches,”International StudiesQuarterly,Vol.32,No.4,1988,pp.382-386.

[3]Barbara Koremenos,Charles Lipson and Duncan Snidal,“The Rational Design of International Institutions,”International Organization,Vol.55,No.4,2001,p.762.

[4][美]羅伯特·吉爾平.武軍.杜建平,松寧譯,鄧正來校.世界政治中的戰爭與變革[M].北京:中國人民大學出版社,1994.

[5]Robert Keohane and Lisa Martin,“The Promise of Institutionalist Theory,”International Security,Vol.19,No.1,1995,p.47.

[6][美]羅伯特·吉爾平.楊宇光等譯.國際關系政治經濟學[M].北京:經濟科學出版社,1989.亦可參見Susan Strange,States and Markets,New York:Basil Blackwell,1988。

[7][加拿大]羅伯特·考克斯.社會力量、國家與世界秩序:超越國際關系理論.載[美]羅伯特·基歐漢編.郭樹勇譯,秦亞青校.新現實主義及其批判[M].北京:北京大學出版社2002:202,另可參見:[加拿大]羅伯特·考克斯:《生產、權力和世界秩序:社會力量在締造歷史中的作用》,林華譯,北京:世界知識出版社,2004.

[8]Robert O.Keohane,“International Institutions:Two Approaches,”International Studies Quarterly,Vol.32,No.4,1988,pp.379-396.

[9]James Dougherty and Robert L.Pfaltzgraff,Jr,Contending Theories of International Relations:A Comprehensive Survey,Beijing:Peking University Press,2004,p.166.

[10]Peter J.Katzenstein,Robert O.Keohane and Stephen D.Krasner,“International Organization and the Study of World Politics,”International Organization,Vol.52,No.4,1998,p.675.3K在這期雜志上發表的著名論文的中文版刊登在《世界經濟與政治》2002年第1、2、3期上,題為《IPE的發展歷程》,亦可參見參見[美]彼得·卡贊斯坦、羅伯特·基歐漢、斯蒂芬·克拉斯納編:《世界政治理論的探索與爭鳴》,秦亞青等譯,上海:上海人民出版社2006:1-52.

[11][加拿大]阿米塔·阿查亞.王正毅,馮懷信譯.建構安全共同體:東盟與地區秩序[M].上海:上海人民出版社,2004.

[12]Michael Barnett,Dialogue in Arab Politics:Negotiations in Regional Order,New York:Columbia University Press,1998.

[13][美]瑪莎·芬尼莫爾.袁正清譯.國際社會中的國家利益[M].上海:上海人民出版社,2012(第四章)規范與發展:世界銀行與貧困.

[14][英]巴里·布贊.劉永濤譯.美國與諸大國:21世紀的世界政治[M].上海:上海世紀出版社,2007:9-11.

[15]Kenneth Waltz,Theory of International Politics,Beijing:Peking University Press,2004,chap.5.

[16]Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,Beijing:Peking University Press,2005,p.249.

[17]Andrew P.Cortell and James W.Davis,Jr,“How Do International Institutions Matter?The Domestic Impact of International Rules and Norms,”International Studies Quarterly,Vol.40,No.4,1996,pp.451-478;Andrew P.Cortell and James W.Davis,Jr,“Understanding the Domestic Impact of International Norms:A Research Agenda,”International Studies Review,Vol.2,No.1,2000,pp.65-87.

[18]Articles of Agreement of the International Monetary Fund,United Nations Monetary and Financial Conference,Bretton Woods,New Hampshire,July 22,1944,http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa.pdf.

[19]Charles Kindleberger,The world in depression,1929-39,Berkeley:University of California Press,1973.轉引自[美]羅伯特·吉爾平.楊宇光等譯.國際關系政治經濟學[M].北京:經濟科學出版社,1989:151.

[20]王玲.世界各國參與國際組織的比較研究[M].世界經濟與政治,2006(11):2.

[21]Robert Triffin,Gold and the Dollar Crisis:the Future of Convertibility,New Haven:Yale University Press,1960.

[22][美]查爾斯·金德爾伯格.高祖貴譯.世界經濟霸權:1500-1990[M].北京:商務印書館,2003:286-309.

[23]Samuel S.Kim,“Whither Post-Mao Chinese Global Policy?”International Organization,Vol.35,No.3,1981,pp.433-465;Michael Ng-Quinn,“Deng Xiaoping’s Political Reform and Political Order,”Asian Survey,Vol.22,No.12,1982,pp.1187-1205;David Bachman,“Differing Visions of China’s Post-Mao Economy:The Ideas of Chen Yun,Deng Xiaoping,and Zhao Ziyang”,Asian Survey,Vol.26,No.3,1986,pp.292-321;Lev P.Deliusin,“Reforms in China:Problems and Prospects,”Asian Survey,Vol.28,No.11,1988,pp.1101-1116;Neville Maxwell,“China:At the End of the Capitalist Road,”Economic and Political Weekly,Vol.24,No.30,1989,pp.1 697-1699.Kalpana Misra,“Deng’s China:From Post-Maoism to Post-Marxism,”Economic and Political Weekly,Vol.33,No.42/43,1998,pp.2740-2748.清華大學閻學通教授2009年8月12日在中國社科院亞洲太平洋研究所的學術講座中也提到了類似的觀點。

[24]對于觀念與外交政策之間關系的杰出研究,可以參見[美]朱迪斯·戈爾茨坦、羅伯特·基歐漢編.劉東國,于軍譯.觀念與外交政策:信念、制度與政治變遷[M].北京大學出版社,2005.

[25]毛澤東選集(第5卷)[M].北京:人民出版社,1977:198-199.

[26]毛澤東文集(第7卷)[M].北京:人民出版社,1999:170.

[27]薄一波.若干重大決策與事件的回顧(上)[M].北京:中共中央黨校出版社,1997:484.

[28]毛澤東文集(第8卷)[M].北京:人民出版社,1999.

[29]鄧小平文選(第3卷)[M].北京:人民出版社,1993:2、32、113-114和148-151.

[30]王正毅.亞洲區域化:從理性主義走向社會建構主義?[M].世界經濟與政治,2003(5):6-14.