全身淋巴結組織胞漿菌病PEETT//CCTT誤診為惡性淋巴瘤 11例報告

姜麗莎,王欣璐,尹吉林,王 成

廣州軍區廣州總醫院PET/CT中心,廣東 廣州 510010

1 病例資料

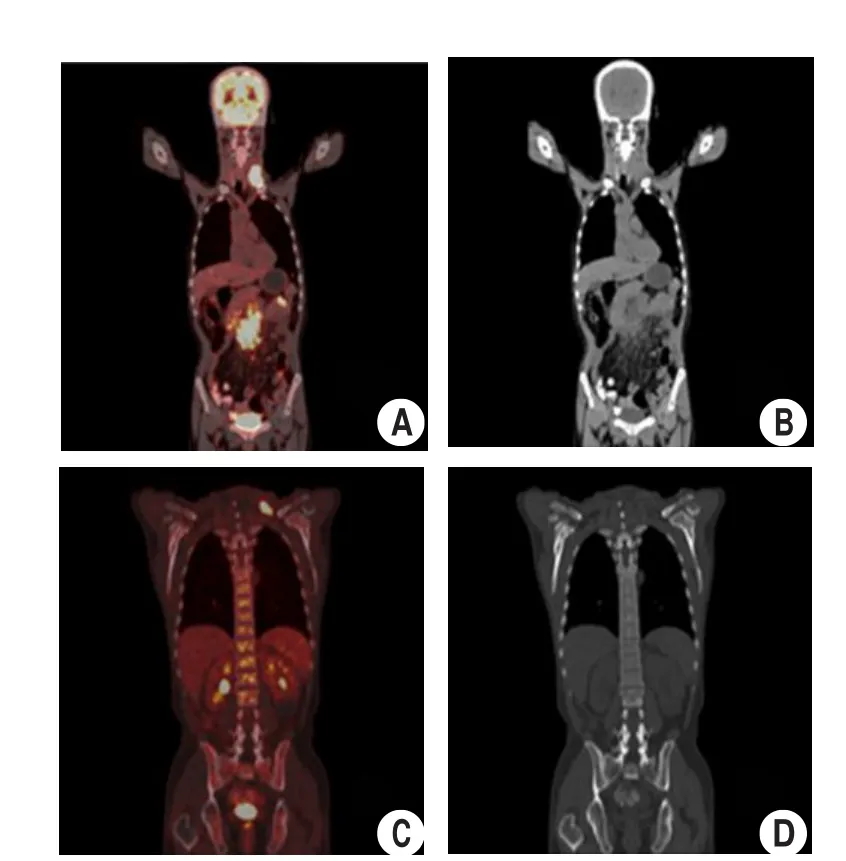

患者男,53歲。1月前無明顯誘因8 d未解大便,伴腹脹、噯氣,無腹痛、發熱,15 d前自覺乏力,食欲減退,發病以來體質量減輕6 kg。腸鏡:結腸脾曲粘膜內多量巨噬細胞聚集,內有吞噬物,取活檢未找到癌細胞。有糖尿病病史6年,肺結核病史4年。查體:左側鎖骨上觸及2個直徑約1.5 cm腫大淋巴結,左側腋窩觸及直徑約1 cm腫大淋巴結。實驗室檢查:白細胞1.77×109/L,紅細胞2.91×1012/L,血小板278×109/L,CA199:187.21 U/ml(0~37 U/ml),癌胚抗原及甲胎蛋白陰性。為明確診斷在我院行18FFDG PET/CT檢查:(1)左側頸部、鎖骨上、腋下、雙側肺門、縱膈、腹膜后及腸系膜多發高代謝腫大淋巴結,最大位于腸系膜(圖1A),CT示軟組織腫塊影(圖1B),均考慮為惡性淋巴瘤;(2)脾大伴代謝輕度增高;(3)全身骨髓代謝輕度增高(圖1C),未見明顯骨質破壞(圖1D)。病理檢查:超聲引導下左鎖骨上淋巴結活檢,結果為真菌感染,考慮組織胞漿菌感染。

圖1 患者18F-FDG PET/CT檢查影像

2 討論

組織胞漿菌病是一種由莢膜組織胞漿菌引起的深部真菌感染性疾病,是肺結核等免疫力低下患者易獲得的感染性病原菌之一[1],主要在美洲、非洲流行。感染源是帶菌禽類及其糞便污染的土壤、塵埃[2]。呼吸道是主要傳染途徑[3]。多見于40歲以上成人,男性多于女性[2]。影像學表現與以下疾病鑒別。

2.1 惡性淋巴瘤

常有發熱,無痛性淋巴結腫大,部分可融合,壞死較少,CT增強表現為均勻強化[4-5]。PET/CT示淋巴結對稱性代謝增高,可累及肝、脾及骨髓。組織胞漿菌病病例少見,無典型特征,診斷較困難,易被誤診為惡性淋巴瘤。本例誤診原因:(1)病變以頸部、腹膜后及腸系膜淋巴結為主;(2)代謝異常增高;(3)脾大及全身骨髓代謝增高;(4)腫瘤標志物均陰性。上述四條與惡性淋巴瘤表現相似而誤診。

2.2 淋巴結結核

病灶邊界部分欠清晰,可融合成塊,周圍脂肪間隙模糊,部分可見壞死或鈣化,CT增強常表現為薄壁環形強化,中央可見低密度壞死,PET/CT顯像示受累淋巴結代謝增高。可有午后低熱、盜汗、全身乏力、消瘦等癥狀。

2.3 結節病

是多系統多器官受累的肉芽腫性病變,多見于青、中年人,對18F-FDG攝取增高,CT大多表現為雙肺門對稱性淋巴結腫大,呈放射狀,界清,密度均勻,進展期可有白細胞減少、貧血、血沉增快。

患者為老年男性,無發熱,腫瘤指標陰性,有糖尿病史及結核病史,屬免疫力低下患者,易受真菌感染。PET/CT診斷雖然可以很好的顯示出全身病變的分布和數量,但在病變定性時,需與惡性淋巴瘤、淋巴結結核及結節病等影像學特征類似疾病相鑒別。

[1]韓 瀟,鄒 農,王 澎,等.慢性播散型組織胞漿菌病2例[J].基礎醫學與臨床,2013,33(3):356-60.

[2]康 誼,曾艷麗,魏君鋒,等.侵襲性莢膜組織胞漿菌病1例[J].中華實用診斷與治療雜志,2013,27(5):517-8.

[3]孟 穎,蔡紹曦,李 旭.病理確診的組織胞漿菌病:附14例分析[J].南方醫科大學學報,2013,33(2):296-8.

[4] 郭 媛,孔慶聰,徐宏剛,等.以單側頸部結節為首發癥狀的淋巴瘤的CT征象及誤診分析[J].實用放射學雜志,2013,29(4):531-4.

[5]劉紅生,王改蓮,董季平,等.成人原發性腹膜后腫瘤的多層螺旋CT表現[J].實用放射學雜志,2012,28(7):1059-62.