基于語料庫的《圍城》中通感及其翻譯研究

陳 楠,任曉霏

(江蘇大學外國語學院,江蘇鎮江,212013)

一、《圍城》翻譯研究綜述

《圍城》作為中國現代文學史上一部風格獨特的諷刺小說,曾被稱為“新儒林外傳”,其獨特的文學價值和社會價值歷經時代的考驗。學術界對這部小說從不同角度進行研究,可謂百花齊放,百家爭鳴。以“圍城”和“翻譯”為主題詞在知網中從1981年進行檢索,文章數百篇。其中孫藝風(1995)首次指出《圍城》翻譯中訛誤不少,譯文與原文用詞語義不完全對等,并且美國俚語使用過多使得圍城語言從“仙體”淪為“凡胎”。[1]李悅(2005)指出東西文化差異性導致成語翻譯的疏漏和不當之處。[2]這些標志著學界開始從文化的角度探索譯文。王磊(2007)指出圍城隱喻大多采用直譯,優點不言而喻,但是帶有“文化負荷”隱喻的翻譯應靈活處理不能一味直譯,[3]說明學界開始關注文體風格在譯文的再現及直譯和意譯的利弊。這些都為后期學者研究圍城的文體特征及翻譯的不同策略提供了范例。隨后陸續有學者研究圍城的典型文體特征,如象征、幽默、比喻等在譯文中的再現情況。相比較而言,對《圍城》通感的研究很少,譯本更少有提及,在知網中只發現兩篇關于通感的論文:崔惠波(1985)和伍立場(1988)[5]。然而,他們的研究僅限于舉出少數案例,側重分析其修辭本身的藝術效果,均未涉及在小說敘事中文體效果和譯文中的再現情況。《圍城》能飲譽世界文壇,很大程度上也得益于大量自覺地使用通感。本文期望借助語料庫手段客觀直接地反映文中的通感文體特征,探討錢鐘書先生使用通感的規律,考察通感的文體效果、美學價值及其在譯文中的再現情況。

二、通感述評

通感作為一種在文學中廣泛使用的修辭手法,其英文詞“synaesthesia”來源于希臘。從其英文構詞“syn”+“aesthesia”不難看出它含有感官的融合和溝通所達到的一種美學。在修辭格中又稱“移覺”(synaesthesia)或聯覺,即把不同感官的感覺溝通起來,借聯想引起感覺轉移,“以感覺寫感覺”,不同感官包括視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等等,各種官能可以溝通,不分界限,它是人們共有的一種生理、心理現象。西方有關通感的用法最早可以追溯到公元前300年。古希臘哲學家在他的De Anima《心靈論》中就指出:聲音由sharp(尖銳)和heavy(鈍重)聽觸覺而來,因為這兩種似有相通之處,這是有關通感最早的心理分析。此后陸續在歐洲被廣泛使用并被出美學分析和科學分析。19世紀受到象征主義詩歌影響,通感幾乎成了象征主義詩歌的標準。20世紀80年代,Lackoff也曾指出隱喻是一種映射,隱喻的實質在于借助熟悉事物體驗另一類事物。[6]如果把兩域之間設定在相異的感覺域上,這就產生了通感。可見通感的認知路徑、認知原則都是隱喻的一種特例,因此有很多學者把通感概括到隱喻的范疇之下。據考證中國古漢語里雖未出現過“通感”這一說,但古代漢語早有過“通”和“感”的功能揭示。馬融《長笛賦》首次集中出現“通靈感物,寫神喻意”的表述。戰國時代的《禮記·樂記》這本書中也早有涉及,在書中認為音樂有“肥”“瘠”之分。很多作家如韓愈、李賀、劉勰都在其作品中使用過這一方法。他們的作品大都能夠使人心靈與萬物交感互通,隱約包含我們今天從語言學角度界定的通感之意。盡管如此,直到1962年錢鐘書在《文學評論》發表有關通感文章,其后周振甫在《詩詞例話》中加以闡述,通感才真正在修辭界引起關注。錢鐘書在《通感》一文中解釋:“顏色似乎會有溫度,聲音似乎會有形象,冷暖似乎會有重量,氣味似乎有鋒芒”。[7]

通感涉及各感官,有其特殊性,有時很難和其它修辭手法如移就明確區分。學界給出的定義各有所不同也各有所側重,但是對通感修辭格基本都達成了一個共識:通感的核心是不同感官之間的挪移并且發生在語言層面。對于《圍城》的通感研究曾有學者把意覺和移就歸于通感的感官內,使得通感范圍擴大化。所謂意覺又稱心覺,從現代科學意義上說“心感”就是大腦在表達與接受雙方發揮的深層的心理調控能力,觸覺、聽覺、味覺、嗅覺、視覺等都接受大腦的指揮,五官是大腦功能的延伸,相當于大腦的五個分支,意覺只不過是這些感官的總稱。[8]因此,本文在語料統計中這類不包括在通感范疇內。同時,由于通感和移就有相似性但移就不涉及跨感官感知,所以本文也把移就區別于通感。總之,本文所涉及的通感語料僅包括觸覺、聽覺、味覺、嗅覺、視覺、溫覺(溫覺其實是觸覺的一種,但因表達的意境略有不同,在這將其區分)之間的置換、疊加和移動。

三、基于語料庫的《圍城》中通感及其翻譯研究

原文通感主要分為語篇上的通感和由于長期使用已經被人們忽視的變成了“死隱喻”的通感構詞。下文將以此進行分類。

(一)分類標準

步驟一:根據語篇和通感構詞兩個層次,按照通覺的不同,大致可以分為:聽、味、視、嗅、溫覺,以此對《圍城》中的通感及其譯本進行分類。

步驟二:將《圍城》及譯文中通感根據通覺的不同進行標注,即在“<>”中用固定的字母符號表示特定的檢索項,標注體例如下文所示:

(二)數據統計

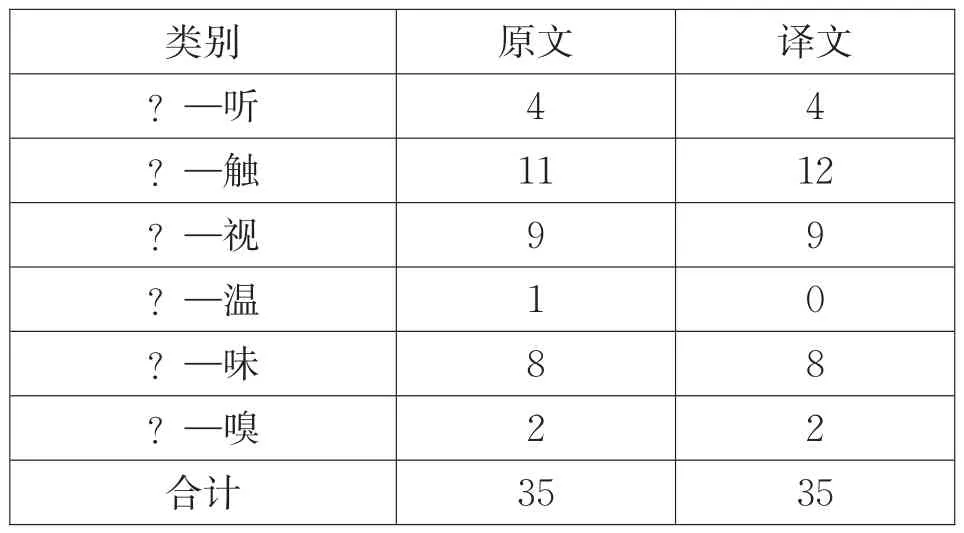

將標注兩個文本運用AntCon軟件中的“Concordance”進行檢索,通感的統計數據如下表所示。

表1 語篇層面

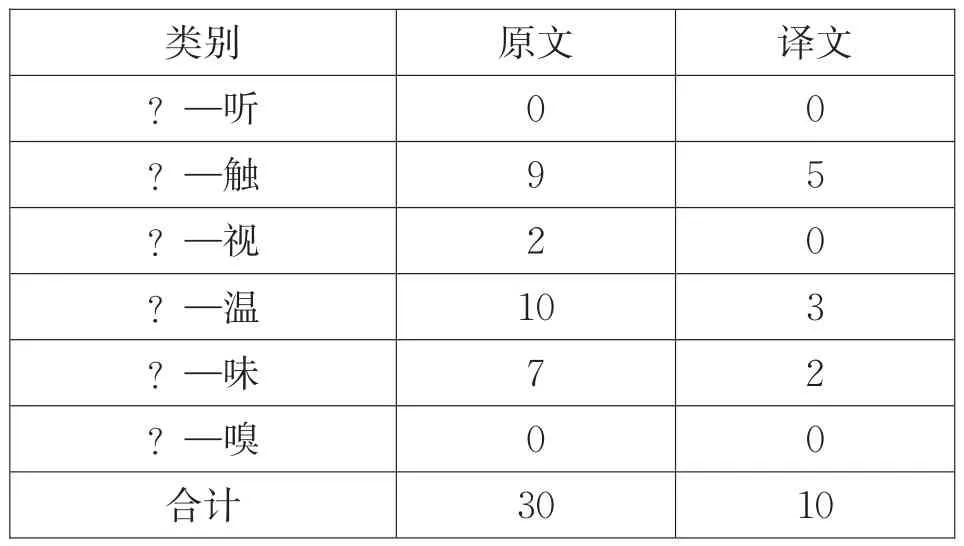

表2 通感構詞層面

由表1和表2可以看出觸覺、溫覺、味覺這三類相對低等的感官常被用來打通其他感官,但相對而言漢語傾向于使用溫覺詞作為通覺,英語中則更傾向于選擇觸覺。

從表1通感在語篇層面的數量可以看出通感在原文和譯文分布基本完全相同,略有不同的是通覺為觸覺的通感在譯文中多了一例,而溫覺上的則少了一例,但最終總數量都是35,保持了一致。

表2中通感在構詞層面,原文和譯文數量呈現較大差距,分別為30和10,可以推斷在詞匯層面通感手法保留較少。但再根據文中標注的詞語種類判斷和觀察,發現原文一些由于大量使用已經變成了“死隱喻”,以至人們已經意識不到他們的存在的詞語如冷笑、干笑、尖嗓子等在譯文中沒有完全以通感構詞風格再現,這也是導致原文和譯文通感數量差距的重要原因。其次,一些帶有明顯的中國文化典故的詞語如吃醋、放冷箭等詞語在翻譯時采用意譯的方式再現了原文的意義,但沒有保留通感風格。再次,由于漢英語言結構的不同,漢語重意合而英語重形合,漢語中一些詞語在英語中往往習慣于用長句如狀語從句表達。

(三)《圍城》中的通感的藝術效果及其翻譯研究

通感由于其涉及各感官的特殊性,因此在刻畫人物心理、推動小說情節發展中發揮著重要的作用。譯文如何實現,多大程度再現原文的文體效果及其美學價值值得關注。下文將對《圍城》中的通感從語篇和構詞兩方面進行深入分析并探討相應的翻譯策略和藝術效果。

1.語篇類

如數據所示語篇層面的通感在原文和譯文分布基本完全相同,只有一處略有不同。可見譯文幾乎直陳了原文的通感,大多采用了直譯。Newmark曾指出翻譯隱喻時首選而且最令人滿意的翻譯方法是在目的語中再現原來的意象。[9]顯然,通感作為一種映射在相異感官的特殊隱喻方式采用直譯保留原有風格是可行且令人滿意的。

(1)語篇類——聽→觸

鴻漸好像自己耳頰上給他這罵沉重地打了一下耳光,自衛地掛上聽筒,蘇小姐的聲音在意識里攪動不住。

Hung-chien felt as if her abuse had given him a heavy slap on his ear and in self-defense,he hung up the receiver.

這是一個暗喻式的通感,“罵”是一個聽覺的詞,“沉重的打了一下耳光”表示的是一種觸覺。罵聲給人帶來心理上的疼痛和耳光給人帶來肉體上的疼痛有相似之處,用通覺特征體加以描寫可以強化這一感官,巧妙地將人類的聽覺和觸覺兩種感官融合起來,罵的沉痛也暗示蘇文紈做人做事乃至戀愛過程中都固守的強勢地位。作者把不能在現實中以可視可觸的形式出現的聲音立體化地展現在接受者面前,化無形為有形,讓罵中有了打耳光之感,也仿佛讓讀者感受到罵聲來勢洶洶,像巴掌打在臉上給人帶來疼痛。這正如張曉菲認為:“在人的各種感覺中,觸覺仿佛是一根生命的弦,作者只要輕輕彈動它一下,立刻就會引起心靈的震顫,生命便開始歌唱或嘆息!”[10]譯文中也原封不動地再現了原文的形式,傳達了同樣的意思,實現了與原文同樣的文體作用。

(2)語篇類——觸→視

方鴻漸大醉后醒來,頭里還有一條鋸齒線的痛,舌頭像進門擦鞋的棕毯。

The next morning,Fang Hung-chien work up early,with a sawing pain in his head,and his tongue feeling like the coir doormat for wiping one’s shoes before entering the house.

這是一個明喻式的通感,酒后舌頭的麻木多刺與擦鞋的棕毯在視覺上的毛躁,疙疙瘩瘩這兩種感官有相互交叉之處,作者將原來孤立的兩種感官寫得有了內在的聯系,是一種感官的置換。感官的相似之處也成了比喻的切合點,這正是有很多學者把通感概括到隱喻的范疇之下的原因,和隱喻不同的是,認知的兩域之間投射在不同的感覺域中。恰當的比喻,打通了讀者各感官的體驗,讓讀者在平面化的文學閱讀中還原出立體化的真實世界般的各感官體驗。通感是一種特例,打通了人類的多種感官。作為人類的一種共有的認知機制,譯者也用了同樣的意象傳達了原文的意思,譯入語讀者也不難理解。

(3)語篇類——聽→視

說完加以一笑,減輕語意的嚴重,可是這笑聲硬倔強宛如干漿糊粘上去的。

He finished with a laugh to lighten the severity of his tone,but the smile was stiff and obstinate as though stuck on with dried paste.

這句描寫在旅行中,辛楣和顧爾謙等人發生爭執后的一笑。一笑了之可以看出辛楣豁達大方,是一個從大局考慮的人。但生氣時偽裝自己情緒的尷尬的笑雖可以緩解氣氛,卻不是發自內心的,不免僵硬勉強。作者沒有簡單地以辛楣冷淡的一笑或其他詞來代替,而用了一個明喻式的通感句子,把笑聲說成干漿糊粘上去的。笑聲的做作與干漿糊一樣都是不牢固的,將干漿糊視覺上的突出的性質賦予給本覺,給讀者微妙的生活體驗,讓讀者既能“聽到”笑聲,也能“看到”僵硬不快的情緒。譯文中譯者用dried paste意象直譯了原文,用“stiff”“obstinate”修飾這一意象,甚至再現了原文句型結構,完整地保留原文的風格,從語篇上看的確可以窺見原文的影子。

他說話里嵌的英文詞,還比不得嘴里嵌的金牙,因為金牙不僅妝點,尚可使用,只好比牙縫里嵌的肉屑,表示飯菜吃的好,此外全無用處。

The English words inlaid in his speech could not thus be compared with the gold teeth inlaid in one’s mouth,since gold teeth are not only decorative but functional as well.

短短的一段話,用了諷刺、暗喻、通感三種修辭手法。漢語中夾雜外語的時髦就像好好的牙齒敲掉了,鑲上幾顆金牙那樣讓人看著別扭,牙縫里的肉屑也會給人視覺上帶來不悅。“夾雜的英語”這種聲音上的刺耳難耐引發心理上的憎惡,用視覺打通聽覺是常見的通感形式。不是人人都會遇到張先生這種人,但人人都會有牙縫里肉屑或看到金牙的經歷。通俗的比喻式通感打通了讀者感官體驗,這使得讀者不會因為生活體驗的缺失而錯失領悟這種感受的遺憾。將風馬牛不相及的事物連在一起,化雅為俗,使得各個層面的讀者都能享受閱讀帶來的趣味。同時這一通感也體現了作者辛辣的諷刺,表面上諷刺一些說話喜歡夾雜英語的所謂的“時代新貴”,實際上要說的是一些處在動蕩時代經濟上的暴發戶,經濟上的富裕并不能使精神富足。可見通感這一修辭手法作用不容忽視,它大大增加了文本的容量,也擴大了受眾方面。

(4)語篇類——視→嗅

像自己這段新聞才是登極加冕的惡俗,臭氣熏得讀者要按住鼻子。

The item about himself was in such supreme bad taste that the stench was enough to make the reader hold his nose.

嗅覺與其他感官不同:“嗅覺是我們最早出現的器官,而且進化得非常成功,最終神經束上方的一小塊嗅覺細胞組織逐漸地演變成了大腦。我們的左右腦最初是從嗅覺樹干上長出來的花蕾。”[7]盡管嗅覺是種較低等的感官器官,但它對交際主體間的精神調節和情感傾向性選擇至關重要,在文學語言中表達情感的效果立竿見影。相比其他感官,嗅覺能更快地激發強烈的情感。因此用嗅覺來打通其他感官,具有深刻的表現力和顯著的互動效果。用嗅覺的臭來描寫報紙上的文字,襯托方鴻漸看到這個克萊登大學的造假新聞羞愧想逃避的心理,仿佛看到這些文字就聞到了臭氣。視覺和嗅覺的溝通引導兩個主體產生精神同構,容易使接受者產生共鳴,接受者也敞開胸懷感受嗅覺和視覺詞的語義作用,于是臭氣的強烈的主觀性與視覺上的轉瞬即逝之間構成互動,似乎報紙上的氣味具有難聞的刺激性,讓人想逃避。作者借用這一通感暗示鴻漸人生追求失落的心情,渲染了小說搭建的主題:人生如圍城,因本身的局限及社會環境所迫有很多無奈,淋漓盡致地諷刺了20世紀三四十年代中國絕大多數知識分子。

(5)語篇類——嗅→溫

太陽烘焙的花香,濃的塞鼻子,暖的使人頭腦迷倦。

...and the fragrance of flowers baked by the sun was thick enough to make one drowsy.

這是一段環境描寫,春暖花開讓人迷倦。用溫度詞“暖”來傳達花香,似乎空氣中的花香有了溫度,給人帶來溫暖,讓人迷倦。溫暖和香味兩種感覺都會讓人昏昏欲睡,根據認知的完形功能將這兩種感覺并置在一起,融為一體,同時作用于人腦給讀者帶來一種熟悉的感覺。在譯文中譯者用了thick(濃厚)一詞直接傳達花香濃郁,但卻缺失了原文傳達花香在太陽烘焙下給人帶來的暖意,并沒有使用通感詞完整再現原文的意象,相比原文使用通感描述彌漫花香暖洋洋的感覺稍顯遜色。在漢語中溫覺詞是最活躍的通感聯覺詞,然而在英語中人們往往習慣于用觸覺詞來打通其他感官。[9]類似描寫暖烘烘花香的通感在譯文中也有使用觸覺詞strong來表達的。

2.構詞類

構詞層面的通感在原文和譯文中數量呈現較大差距,這是由于中英語言本身結構差異和文化不同導致表達習慣不同。保留原文形式給譯者帶來較大困難,因此有時只能傳達語義,犧牲通感形式。通感構詞在渲染氣氛推動小說情節發展方面起到重要作用,因此翻譯時也不容忽視。

(1)構詞類——視→觸

趙辛楣喉嚨里干笑道:“從我們干實際工作的人眼光看來,學哲學跟什么都沒學沒什么兩樣。”

Chortling,Chao Hsin-mei said,“in the eyes of those of us engaged in real work,studying philosophy and not studying anything amount to one and the same.”

漢語“干笑”一詞屬于通感構詞的范疇,將視覺詞和觸覺詞巧妙的結合,表達一種勉強做出的笑,無奈的皮笑肉不笑,輕蔑之意。通過對人物的動作描寫來表現人物的精神面貌,思想感情是小說常用的一種塑造人物的方法。辛楣對鴻漸不懷好感,充滿醋意。談話時當然也故意處處刁難,希望讓鴻漸陷入尷尬的場合。他看不起鴻漸這個學哲學的故意以此貶低他。“干笑”一詞恰好生動地描述了辛楣的內心活動,給讀者鮮明的視覺印象,使人物形象具體可感。譯文中譯者使用了“chortling”一詞,在柯林斯英漢雙解詞典中的解釋是“to chortle means to laugh in a way that shows you are very pleased”,意為“哈哈大笑”。哈哈大笑一詞也許不能讓譯入語讀者感受到話語中暗含的敵意,形式和功能均未實現對等。在英語中類似干笑意思的詞有hollow laugh,也有類似的通感構詞laugh drily。用這些詞來代替也許更能準確傳達原文的意思。

(2)構詞類——聽→溫

他是同學們玩笑的目標,放冷箭沒有不中的道理。

In grade school he was the butt of his classmates’jokes,no shot could ever miss the mark.

漢語中關于“冷箭”一詞有多個典故,但無論何種都有“暗中誹謗攻擊,傷害別人的行為和詭計”的意思。辛楣脾氣好,也因此小時候成為別人的笑柄。結合語境在此“冷箭”暗指誹謗攻擊的語言。表溫覺的“冷”更加大了語言聽覺的力度,仿佛讓讀者感受到了同學們玩笑的尖刻。漢語中偏向用溫覺詞來渲染氣氛,類似這樣的通感構詞很多,如冷冷地說、冷笑。然而,文本的接受方和輸出方對文本的理解很大程度是由認知背景的異同所決定,共同的認知背景是決定語言交際成功的基礎,也是使目的語讀者接受這種修辭表達的重要保障。在譯文中譯者巧妙地使用了“butt”“shot”兩意象,分別將辛楣隱喻成“butt”(箭垛),捉弄的語言隱喻成“shot”(箭),雖然表達的形式不一樣但也能創造與原文同樣的語境,達到同樣的效果,讀者都不難感受到語言的沖擊力。

《圍城》中多數通感通過和比喻、隱喻等修辭手法同時使用發揮其審美價值。錢先生作為一位語言大師,在小說中創造了大量的通感關系,突破了人們腦中約定俗成的“一般觀念”,將抽象的事物具體化,使得小說中無論是細描還是概括都到位而且恰當,在藝術上達到極高的成就。通感的神奇之處也正在于其創造性,讀者能夠用各種感官去感受事物的形象、聲音、氣味、質感……聯想體驗到每一種事物的與眾不同。同時,大量的通感關系也擴大了小說的容量,使得《圍城》不僅是一部簡單敘述愛情婚姻的小說,而且通過對知識分子形象化寫照批判了作者所處時代的一些卑微、自私、小聰明的知識分子。通感作為人類共有的認知,使得通過直譯再現原文創造的新的關系成為可能,譯者也悉心照顧了原文的大多數通感風格。然而由于中英文化及語言結構本身的差異,譯者在揣摩一些意義仍然面臨難題,尤其是一些通感構詞,文中很多詞通過意譯的方式傳達了語義,但一些通感風格的破壞使得原文意義出現了一些缺失和虧損,仍需不斷改進。

[1]孫藝風.圍城英譯本的一些問題[J].中國翻譯,1995:31.

[2]李悅.漢語成語英譯商榷——從圍城英譯本談起[J].外語教學,2005(9):78.

[3]王磊.隱喻與翻譯:一項關于《圍城》英譯本的個案調查[J].中國翻譯,2007(3):76.

[4]崔慧波.通感修辭帶給《圍城》的藝術效果[J].廣西大學學報,1985.

[5]伍立場.讀《圍城》說通感[J].新聞愛好者,1988.

[6]Lakoff,G.&Johnson,M.Metaphors We Live By[M].University of Chicago Press,1980.

[7]周振甫.周振甫講修辭[M].南京:江蘇教育出版社,2005.

[8]高志明.通感研究[D].福州:福建師范大學,2010.

[9]Newmark,Peter.A Textbook of Translation[M].Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[10]張曉菲.小說中描寫觸覺的藝術[J].安徽大學學報,1995(06):20.