基于體裁的理工科畢業生求職信的語旨研究

李 廉,戴 瑜

(1.中國礦業大學外文學院,江蘇徐州,221116;2.中國礦業大學徐海學院,江蘇徐州,221116)

自20世紀60年代以來,語篇分析一直是語言學界關注的重點領域之一。學者們嘗試從語篇的表層語言結構、語言功能、交際屬性等角度對語篇進行解讀。求職信作為一種具有特殊交際目的的語篇門類,在實際商務活動中發揮著重要的作用。研究其語篇要素,揭示其實現交際目的的過程和方法,有助于求職者深層次理解求職信的交際目的和實現交際目的的手段,從而更加有效地書寫求職信,盡量避免語用失誤。

國內外學界關于英文求職信的論文、專著很多,主要包括體裁分析和功能語篇分析。體裁分析研究大多數是用語步或圖式結構分析其結構體裁特征,在宏觀上描述求職信的語篇結構和交際過程,但對于語步內的語篇功能及其實現過程,幾乎沒有學術研究涉及。而功能語篇分析多數把求職信作為一個整體,統計總結表層或深層語言要素。但求職信作為一種高度約定體裁屬性的文本,其不同的微觀結構環節具有不同的語言屬性,如人際功能的建構方式在不同的句、段中是不同的。因此,在體裁結構分析的基礎上,利用微觀功能語篇分析的手段對求職信的每一個語步進行對比分析,才能更全面地揭示求職信的體裁特征、功能實現策略和可能存在的語用失誤。

一、理論綜述

(一)體裁和體裁分析

自20世紀80年代以來,語言學家發現可以從“交際目的”來界定語篇研究范疇,因此“體裁”(genre)的概念受到更多的關注,尤其是應用語言學界應用尤廣。[1]以swales和Bhatia為代表的the Swalesian學派把體裁定義為“具有共同交際目的的一類事件”[2-3]。秦秀白認為體裁是“一種內部特征鮮明、高度約定俗成的交際事件……語篇體裁在建構時遵循共通的體裁內在結構”。[4]綜述語言學界對于體裁的共同認識,主要體現在如下幾點:第一,不同的交際目的決定了不同的語篇體裁和其“圖式結構”;第二,體裁具有內部統一性;第三,同一體裁的語篇之間僅遵守共同的圖式結構,個體之間仍存在差異。

體裁分析從宏觀結構上揭示語篇的交際目的及過程。由于體裁在交際屬性上的共通性,體裁結構都可以分解為一系列的語步(move),這是體裁分析的主要工具。語步的數量、順序和內容往往構成了體裁的普遍特征。

然而,僅僅依靠以“語步”分析為代表的體裁分析是不夠的。體裁分析過多地關注語篇結構層面,對于隱藏在語篇結構和表層語言特征中的人際關系是如何實現的了解不足。對于寫作教學實踐來說,學生僅了解結構布局過程,并不能使其具備完整的寫作能力,只有在體裁等方面的建構方法上具備建構能力,才能具備實際寫作能力。而“語域分析”方法則能彌補體裁分析的不足。

(二)語域分析理論和語場

語域理論是系統功能主義的理論之一。所謂“語域”就是根據語言的使用情況來區分語言變體。韓禮德把語言的情景因素歸納為語場(field)、語旨(tenor)和語式(mode)三種,分別代表語言的概念意義、人際意義和語篇意義。其中語旨主要指語氣、情態、交際雙方關系、正式程度、禮貌程度等語用要素。[5]

根據韓禮德的理論,語旨要素反映的是交際雙方相互關系的總和。對于求職信來說,交際雙方指的是求職者和招聘者,兩者之間的關系是高度約定的。因此可以通過對語態、語氣和情態來分析語言的禮貌程度和正式程度,找出交際雙方之間關系是如何通過語言體現的,也可以找出求職者的意圖是通過哪些語言要素來實現的,亦即人際語旨和功能語旨。

語態包括主動語態和被動語態。使用被動語態時,過程的參與人員不出現在話語背景中,亦即非人稱結構(impersonal structure)。語態的不同可以體現不同的禮貌程度和正式程度,特定體裁下也會有特有的語態使用習慣。

根據系統功能語法,感嘆、祈使、疑問和陳述是語氣的四種基本類型。通常情況下,祈使語氣由祈使句體現,用來表達命令功能;疑問語氣由疑問句體現,用來表達提問功能;陳述語氣由陳述句體現,用來表達陳述功能。[6]

情態用來表示說話人的意愿和判斷以及說話人對某個命題或提議的態度、看法。情態可以通過情態詞、限定成分等來實現,其中情態動詞是主要手段。情態助動詞可分為低(could,may,can等)、中(should,would,will等)、高(ought to,has to,must等)三種量值。不同的情態意義由不同量值的情態表達。情態量值越低,話語越禮貌;情態量值越高,話語越不禮貌。[7]

本文試圖在體裁結構分析的框架下,從語態、情態和語氣三個語旨屬性對每一個語步再次解構求職信人際關系建構策略。

二、研究方法

本研究主要采用數量統計分析和對比分析兩種研究方法。通過數量統計試圖找出中國理工科大學畢業生書寫的英文求職信的體裁特征和語旨特征。通過對比分析,試圖找出中美求職信在體裁和次體裁層面的異同。

筆者搜集了中國礦業大學2013屆和2014屆70名應屆畢業生書寫的求職信,涉及專業為土木工程、機電自動化、計算機、過程控制、水文、物理學等11個理工科專業。美國大學畢業生的求職信則選自普渡大學(Purdue University)的在線寫作指導(OWL)官方網站所提供的求職信范本24份,作為標準參照樣本。

在宏觀體裁分析層面參照Henry和Roseberry提出的語步分析框架,對所搜集的語料進行切分,并進行數量統計。[8]在二元體裁分析層面,對中美畢業生的求職信的必要語步進行語域分析。亦即在必要語步下分析兩類求職信的語旨特征,定量統計對比語態、語氣、情態動詞、用語正式程度等要素。

三、分析結果

(一)語步分析結果

經過語步分割和統計,從94封中美畢業生求職信中統計出各自的常見語步(出現頻率不低于20%),各語步出現的頻率統計和對比見表1。

從表1可以看出,理工科大學畢業生的求職信包含14個常見語步,按照Henry和Roseberry的定義,其中的必要語步為稱呼、求職人個人信息、介紹求職人能力、致意祝愿、結尾表示感謝和署名6個語步。中國畢業生求職信的必要語步明顯多于Henry和Roseberry定義的必要語步。而他們所定義的必要語步“提及附件”在這里則成了非必要語步。

美國大學畢業生的求職信包含9個常見語步,其中稱呼、提及信息來源、介紹寫信目的、介紹求職人個人信息、介紹求職人能力、提及附件和署名為必要語步,與Henry和Roseberry的定義相符,樣本調查結果和語言學家理論不相符之處在于:“介紹寫信目的”在本統計中表現為必要語步;“禮貌性結尾”在個別調查樣本中并非必要語步。

(二)語旨分析結果

通過語步對比分析,僅可從宏觀角度看出兩者的結構特征和差異,對于求職信中交際雙方人際關系的建構過程,則需要在此基礎上進行二元體裁分析,統計分析并對比中美求職信的語態、語氣和情態的使用情況,研究語步內的語旨特征。

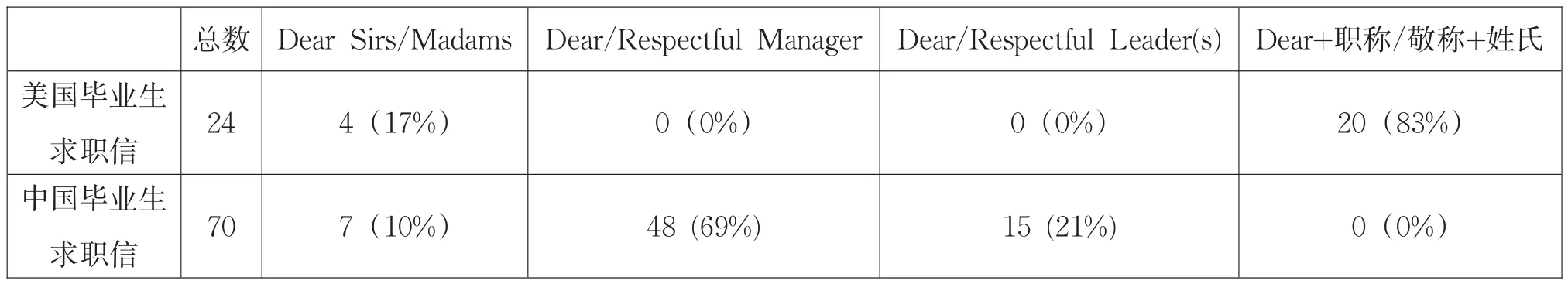

稱呼語步中不涉及語態和情態動詞的使用,僅通過對用詞和書寫方式的統計來研究交際雙方的關系,統計結果見表2。

統計結果表明,美國畢業生絕大多數使用職稱/敬稱+姓氏的方式稱呼對方,例:Dear Dr.Sellers,Dear Ms.Hill等,另外有部分畢業生使用了Sirs/Madams,而中國畢業生則多使用Manager或Leader。求職信體裁具有商務屬性,威斯康辛大學在線寫作中心對語言正式程度的定義為“交談式的書面語”(conversational written language),這樣能在正式交流的基礎上拉近雙方的距離。同時,使用職稱/敬稱+姓氏的方式,表明求職者在寫信前對招聘方做了必要的調研,對交流表現出尊重,這也體現了雙方的人際關系。

表1 中美理工科畢業生求職信語步頻率統計表

表2 “稱呼”語步用語統計結果

值得注意的是,24封美國畢業生求職信在稱呼后全部使用了冒號,而中國學生僅有11例使用了冒號,只占16%,其余都使用了逗號。在求職信體裁中,雙方人際關系相對正式,這種商務書面交流使用冒號,逗號一般用于個人交流信函。

在“介紹信息來源”語步中,中美畢業生均使用了陳述語氣,在情態動詞上也沒有差別。但語態上有差異,22個使用此語步的美國畢業生全部使用I read...或I learned...的主動語態,而14位使用本語步的中國畢業生中,有9位使用了主動語態,其余5位使用了被動語態,而主動語態中,有3例使用了You等主語,例:

I read on the Purdue University Human Resources website about the Service Worker IIIposition at...(美)

I am informed by the www.51job.com that your respectful company is recruiting a sales representative at...(中)

Your company has posted a recruitment advertisement on our campus...(中)

使用以I為主語的方式,可以表現出求職者主動獲取信息的姿態,表示對所申請職位的積極態度和尊重。

在“寫信目的”語步中,中美畢業生的差異也主要表現在語態和情態上,統計結果如表3所示。

從表3可看出,使用此語步的22名美國畢業生,全部使用了主動語態,而中國畢業生使用主動語態和被動語態的人數相當。美國畢業生使用的中值情態動詞為would,表現出適中的禮貌程度和交際正式程度,而中國畢業生大多數使用了簡單的主謂結構,沒有體現出上述人際關系特點,例:

...and I would like tospeak with you about this job.(美)

This letter is written in order to apply for the position.(中)

I am writing this letter to recommend myself to you.(中)

對“求職人個人信息”語步中的語態統計結果如表4所示。

求職信體裁下的雙方人際關系要求寫信人只需簡單介紹自己的身份信息,其余個人信息如出生地、性格等可以寫在簡歷中,主動語態和中值情態動詞比較恰當地反映了雙方的關系。表4數據顯示,美國畢業生在本語步全部使用了主動語態,并且全部使用了中值情態動詞will。中國畢業生使用了約24%的被動語態,主要用來介紹個人信息,如出生地、出生年月和個人性格等;對于情態動詞的使用,中國學生大量使用了低值情態動詞,如can、could和may等,過度禮貌并不符合商務體裁要求。

在“求職人能力”語步中,在語態和情態上的統計結果表現出了明顯的差異,結果如表5所示。

表3 “寫信目的”語步中的語態和情態統計對比

表4 “求職人個人信息”語步中的語態和情態統計對比

表5 “求職人能力”語步中的語態和情態統計對比

從表5可以看出,美國畢業生在介紹個人能力時,使用被動語態的頻率明顯低于中國畢業生。美國畢業生在本語步使用情態動詞較少,主要用中值情態動詞will來總結工作經歷的收獲。而中國畢業生使用could、can等高值情態動詞較多,用來表示自己的工作能力,同時使用了must等低值情態動詞。在本語步中,寫信人使用主動語態向對方表示自己積極完成工作的過程和能力,而中值情態的使用則能兼顧寫信人的禮貌和自信,這是由雙方人際關系和交際意圖決定的,過多使用被動語態和高值情態動詞均不能有效表達這種人際功能。

此外,在“求職人能力”語步中,中美畢業生還在語氣上表現出差異。美國畢業生使用的全部是陳述語氣,而中國畢業生使用了23個感嘆句和16個疑問句,如:How could I solve the problem?

在“請求回復”語步中,中美畢業生在情態上并無明顯差異,所有被研究對象均使用了中值情態動詞would或will。但在語態上的差異非常明顯,結果顯示100%的美國畢業生在本語步使用了主動語態,且主語全部為I。中國畢業生使用被動語態的比率高達63%,多數為統一句型:Your early reply will be appreciated.受訪顯示,這種句型來源于國內求職網站提供的模板。在本語步,相比于被動語態,主動語態能更有效地體現寫信人交際的主動性。

在“提及附件”中,中美畢業生使用主動語態均超過了90%,沒有明顯差異。在情態上有細微差異,17%的中國畢業生使用了低值情態動詞can,表達對招聘方的尊重,在美國畢業生求職信中則沒有發現情態動詞的案例。本語步在語氣上的差異比較明顯,24封美國畢業生求職信全部使用了陳述語氣,而70名中國畢業生中有36人使用了祈使語氣。例:

For your reference,Ihave included my résumé.(美)

Please see my resume in the attachment.(中)

在“署名”語步中,中美畢業生在語態、情態和語氣上均沒有明顯差異。

四、總結和建議

通過對24封美國畢業生求職信和70封中國理工科大學畢業生求職信的統計分析和對比,找出兩者在題材結構和語步內語旨特征的主要異同如下:

在體裁結構上,美國畢業生的語步為9個,語步順序與Henry和Roseberry的研究結論基本相符;中國畢業生使用了14個常見語步,個別語步如“開頭致謝”、“表明決心”和“引用名言”等高頻率語步并不符合求職信體裁的結構需求,屬于語用失誤,中國畢業生在語步順序上也存在一些語用失誤,如100%的美國畢業生在“期望回復”語步之后重復使用“介紹求職人能力”語步,但中國畢業生則沒有此做法。

語旨要素反映了求職信中人際功能的實現策略,在語旨層面,各體裁結構之間的中美差異各不相同。

在“介紹寫信目的”和“介紹求職人能力”等語步中,美國畢業生主要使用主動語態來表達求職體裁中的積極主動交流的意圖,使用被動語態則使得交流過程顯得呆板和消極。

在“介紹求職人能力”和“提及附件”語步中,中國畢業生使用了較多的祈使和疑問等語氣,這在美國求職信中是沒有的,未能有效傳達“正式商務交流”的人際功能。

在“介紹寫信目的”“介紹求職人個人信息”和“介紹求職人能力”等語步中,中國畢業生使用高值情態動詞could、can等明顯高于美國畢業生,其禮貌程度超過了體裁的要求。

此外,在“稱呼”語步,使用“敬稱或職稱+對方姓氏”既直接反映了雙方的關系,也間接傳達了寫信人的積極態度和對收信人的尊重。而使用職務來稱呼對方則不能有效實現其人際語旨和功能語旨,存在語用失誤。

產生這些差異和語用失誤的原因主要是學生的英語水平偏低,跨文化意識不強,加上中美大學培養機制不同,在語篇結構和人際功能的建構上出現語用失誤。作為一種特定的商務體裁,求職信具有高度約定的體裁范式,保障其交流的有效性和效率,只有認識到宏觀體裁結構和微觀語旨要素兩個層面的常見語用失誤,才能在教學和研究中從基礎能力、跨文化意識和培養機制上有針對性地指導畢業生書寫英文求職信。

[1]張德祿.語類研究理論框架探索[J].外語教學與研究,2002(5):339-344.

[2]Swales,J.W.Genre Analysis:EnglishinAcademicandRe?searchSetting[M].Shanghai ForeignLanguage Education Press,2001:95-101.

[3]Bhatia,Vijay K..Analyzing Genre:LanguageUse in Pro?fessional Settings[M].Longman Group U K Limited,1993:77-79.

[4]秦秀白.“體裁分析”概說[J].外國語,1997(6):8-15.

[5]Halliday,M.A.K.LanguageasSocialSemiotic[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001:57-60.

[6]Thompson,G.Introducing Functional Grammar(2nded)[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2008:112-117.

[7]胡壯麟,朱永生,張德祿,等.系統功能語言學概論[M].北京大學出版社,2005:98-103.

[8]Henry,A.& Roseberry.RLAnarrow-angle dcorpus analysis ofmoves and strategies ofthegenre:“Letter of Ap?plication”[J].English for Specific Purpose,2001(5):34-38.