“十三五”期間智慧廣電頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃——以大數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)化為視角

□申 慧 申其輝

“十二五”期間,“智慧”一詞在我國廣泛傳播,在“十三五”及未來相當(dāng)長一段時(shí)期內(nèi),“智慧”將一直是我國政治、經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)和文化等各個(gè)領(lǐng)域的熱門詞。筆者結(jié)合承擔(dān)“智慧”“智能”和“數(shù)字”領(lǐng)域的研究課題,以及參與起草國家和部委一些政策文件、“十二五”和“十三五”發(fā)展規(guī)劃中遇到的實(shí)際問題,嘗試運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維方法,對(duì)“十三五”智慧廣電頂層設(shè)計(jì)和發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)行探索性思考。

問題的提出與相關(guān)文獻(xiàn)

筆者在參與國家和部委一些“十二五”“十三五”發(fā)展規(guī)劃的起草工作中,深深感受到大數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)化等對(duì)“五年”規(guī)劃所帶來的巨大影響。大數(shù)據(jù)正在推動(dòng)政治、經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)、文化和軍事等各領(lǐng)域的戰(zhàn)略思維、決策模式和管理機(jī)制的變革。面對(duì)復(fù)雜多變的國際形勢和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代媒體融合的快速發(fā)展,利用大數(shù)據(jù)思維和數(shù)據(jù)挖掘方法,既有助于增強(qiáng)國家層面“十三五”規(guī)劃的科學(xué)性,也有利于規(guī)劃的可操作性。越來越多的人認(rèn)識(shí)到,“沒有標(biāo)準(zhǔn)支撐的規(guī)劃,很難落地”,因?yàn)樵诂F(xiàn)代社會(huì),大多數(shù)產(chǎn)品和服務(wù),要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化和市場化發(fā)展,要成為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力,都要有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。“十三五”規(guī)劃中與標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的篇幅和內(nèi)容,都將比“十二五”規(guī)劃有較大的增加。

一、問題的提出。筆者在參與起草國家和部委的發(fā)展規(guī)劃等政策文件時(shí),遇到的最大困惑是:很難及時(shí)了解國家和地方相關(guān)文件的整體情況,數(shù)據(jù)支撐不足,有些重要議題的理論成果較少甚至是空白。國家層面發(fā)布的文件,可能需要綜合研判眾多部門和行業(yè)的情況;部委聯(lián)合發(fā)布的文件也不能只考慮一個(gè)部門和行業(yè)的問題;很多事情需要中央和地方統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。因此,地方的因素也需要規(guī)劃等政策文件起草者深入了解。就“智慧廣電”而言,國家的頂層設(shè)計(jì)需要綜合考慮政策、產(chǎn)業(yè)、科技、文化、區(qū)位等眾多因素。目前還沒有某種理論能為“智慧廣電”的政府決策、行業(yè)運(yùn)行等提供滿意的理論支撐,需要學(xué)界共同努力,運(yùn)用新技術(shù)新方法,對(duì)“智慧廣電”這一新興事物進(jìn)行研究,為“十三五”國家和地方廣電主管部門決策提供支撐服務(wù),共同推進(jìn)“智慧廣電”發(fā)展。

二、研究思路和數(shù)據(jù)選擇。對(duì)“智慧廣電”建設(shè)進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)和全面規(guī)劃,需要考慮眾多因素,除廣電之外,還要考慮的因素包括:黨的方針路線、法律法規(guī)、政策規(guī)劃、行業(yè)、企業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品/服務(wù)、消費(fèi)者(受眾)等。筆者結(jié)合在參與國家和部委規(guī)劃起草工作的經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用大數(shù)據(jù)方法,探索“智慧廣電”頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃的思路。本文側(cè)重考慮影響“智慧廣電”頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃的兩個(gè)重要方面:政府和社會(huì)。筆者認(rèn)為:隨著《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第492 號(hào),2007/04/05)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好施行《中華人民共和國政府信息公開條例》準(zhǔn)備工作的通知》(國辦發(fā)[2007]54 號(hào),2007/08/04)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于施行《中華人民共和國政府信息公開條例》若干問題的意見》(國辦發(fā)[2008]36 號(hào),2008/04/29 發(fā)布)、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開保密審查工作的通知》(國辦發(fā)[2010]57 號(hào),2010/11/20)等法律規(guī)章的出臺(tái),中央和地方政府通過政府網(wǎng)站、報(bào)刊、廣電等多種渠道,公布了大量的政府文獻(xiàn)。截至2015年4月,筆者在參與“十三五”規(guī)劃起草工作中,用來作政策環(huán)境分析的中央文獻(xiàn)約有23萬篇,其中包括法律(2035)、行政法規(guī)(7658)、司法解釋(5958)、部門規(guī)章(191333)、團(tuán)體規(guī)定(4302)等行業(yè)規(guī)定(18098)等。通過政府歷年發(fā)布的文件中,可以較清晰地了解幾十年政府決策思路和行為軌跡,能分析不同階段的政府工作重點(diǎn)、投資方向和發(fā)展基礎(chǔ)等。由于“十三五”規(guī)劃具有階段性,需要著重了解新形勢、新需求,才能明確新任務(wù),并提出新措施。需要重點(diǎn)分析十八大以來(2012年11月8日—至今)的4 萬多篇政策文獻(xiàn),其中包括法律(207)、行政法規(guī)(480)、司法解釋(347)、部門規(guī)章(32278)、團(tuán)體規(guī)定(694)和行業(yè)規(guī)定(5924)等。用來作政策環(huán)境分析的地方文獻(xiàn)約有90 多萬篇,其中包括:地方性法規(guī)(23204)、地方政府規(guī)章(24891)、地方規(guī)范性文件(904066)、地方司法文件(3045)等。同時(shí),歷年的各類報(bào)紙已反映了各行各業(yè)各地的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化和社會(huì)等的時(shí)代信息。對(duì)政府文件、報(bào)紙等的關(guān)鍵信息進(jìn)行挖掘、整理和分析,運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維和方法,這些價(jià)值密度低的海量信息,得到有針對(duì)性地?cái)?shù)據(jù)深度挖掘后,能找到對(duì)“智慧廣電”建設(shè)有價(jià)值的信息,從一個(gè)嶄新的視角分析“智慧廣電”頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃思路。

“智慧”“智能”“數(shù)字”關(guān)鍵詞在政府文獻(xiàn)出現(xiàn)次數(shù)與頻率

2015年3月25日,以“融合智能網(wǎng)絡(luò)、暢享數(shù)字生活”為主題的第23 屆中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(huì)在京開幕。國家新聞出版廣電總局黨組副書記、副局長聶辰席在會(huì)上提出,智慧廣電的本質(zhì)是新興信息技術(shù)與廣電產(chǎn)業(yè)既有優(yōu)勢的高度融合,未來廣電產(chǎn)業(yè)不但是信息的生產(chǎn)者、傳播者,更應(yīng)成為新生活方式的發(fā)起者、組織者和提供者。①為了更好地做好“智慧廣電”的頂層設(shè)計(jì)和“十三五”規(guī)劃,我們有必要了解“智慧”“智能”“數(shù)字”等領(lǐng)域的政策規(guī)劃、媒體傳播的整體情況。

“十二五”期間,“智慧”一詞在我國廣泛傳播,涌現(xiàn)了智慧城市、智慧制造、智慧物流、智慧能源、智慧電網(wǎng)、智慧水務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧政務(wù)、智慧安防等眾多的“智慧”一族。在筆者查閱的22 萬份中央文獻(xiàn)和90 多萬份地方文獻(xiàn)中,從各類“智慧”在中央文獻(xiàn)中出現(xiàn)的次數(shù)和頻率來看,“智慧城市”居首,以112 次遙遙領(lǐng)先,依次是智慧交通、智慧社區(qū)、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城鎮(zhèn)等。“智慧廣電”尚未出現(xiàn)在中央政府及其相關(guān)機(jī)構(gòu)正式發(fā)布的文件中。從各類“智慧”在地方政府文件中出現(xiàn)的次數(shù)和頻率來看,“智慧城市”居首,以1665 次遙遙領(lǐng)先,接下來依次是智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧政務(wù)、智慧家庭、智慧家居、智慧電網(wǎng)、智慧城鎮(zhèn)、智慧社保等。“智慧廣電”也未出現(xiàn)在地方政府及其相關(guān)機(jī)構(gòu)正式發(fā)布的文件中。“智慧電網(wǎng)”“智慧終端”等關(guān)鍵詞也沒有在中央和地方政府的文獻(xiàn)中出現(xiàn),但我們?cè)凇爸悄堋标P(guān)鍵詞中,可找到不少相關(guān)中央和地方文獻(xiàn)。

雖然“智慧廣電”還沒有在正式發(fā)布的中央和地方文獻(xiàn)中查閱到,但是,“數(shù)字電視”“數(shù)字廣播”等相關(guān)的關(guān)鍵詞,已大量在政府文獻(xiàn)中出現(xiàn)。

“智慧廣電”頂層設(shè)計(jì)和“十三五”規(guī)劃應(yīng)關(guān)注的幾個(gè)問題

一、“智慧廣電”對(duì)“數(shù)字電視”“智能電視”“數(shù)字廣播”等的繼承發(fā)展。上述分析表明,雖然“智慧廣電”直接相關(guān)的中央和地方政府文獻(xiàn)很少,但是“數(shù)字電視”“智能電視”“數(shù)字廣播”等已經(jīng)在中央和地方政府文件中大量存在,為“智慧廣電”頂層設(shè)計(jì)和“十三五”發(fā)展規(guī)劃準(zhǔn)備了很好的政策基礎(chǔ)。“智慧廣電”是出現(xiàn)不久的新理念,要迅速傳播并得到廣泛接受,應(yīng)借助“數(shù)字電視”“智能電視”“數(shù)字廣播”“新媒體”等受眾已經(jīng)熟悉的名詞。宣傳“數(shù)字電視”的媒介包括重點(diǎn)報(bào)章、雜志、電臺(tái)、電視臺(tái)、通訊社及網(wǎng)站等眾多媒體。其中我國大陸、港澳臺(tái),還有東南亞等的數(shù)以百計(jì)的中文報(bào)紙,為“數(shù)字電視”“智能電視”“數(shù)字廣播”“新媒體”的傳播中發(fā)揮著重要的作用。這些中文報(bào)紙包括國內(nèi)的人民日?qǐng)?bào)、中華工商時(shí)報(bào)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)等;香港的香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)等;臺(tái)灣的中國時(shí)報(bào)、工商時(shí)報(bào)、聯(lián)合報(bào)等。“數(shù)字電視”經(jīng)過十多年的傳播,已經(jīng)在中文媒體得到廣泛傳播。“新媒體”經(jīng)過多年的傳播,也已經(jīng)成為共識(shí)。

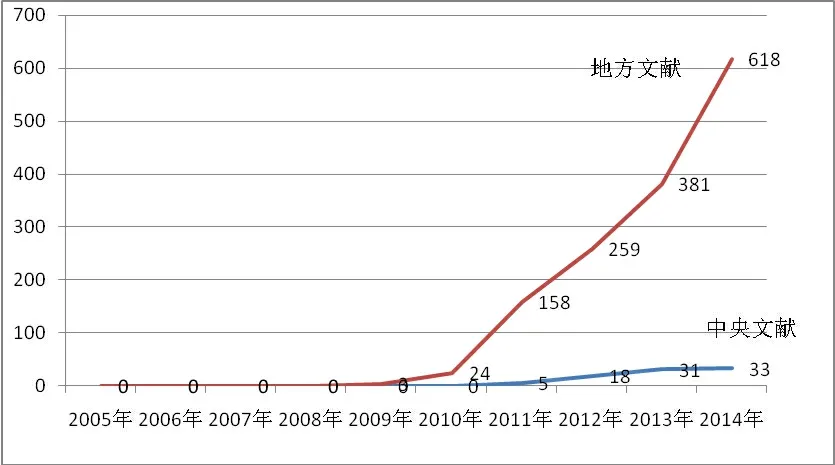

圖1:“智慧城市”在中央和地方政府文獻(xiàn)(2005—2014年)的增長態(tài)勢

二、“智慧廣電”與“智慧城市”等國家發(fā)展重點(diǎn)的融合發(fā)展。上文提到,從各類“智慧”在地方政府文件中出現(xiàn)的次數(shù)和頻率來看,“智慧城市”居首,以1665 次遙遙領(lǐng)先。“智慧城市”自2009年從地方文獻(xiàn)出現(xiàn)以來,一直高速增長,從2009年的3 次增長到2014年的618 次(圖1);在2015年1—4月,出現(xiàn)了140 次,呈現(xiàn)穩(wěn)健的增長勢頭。“智慧廣電”應(yīng)發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,既要很好地整合本行業(yè)內(nèi)的“數(shù)字電視”“智能電視”“數(shù)字廣播”“新媒體”資源,也要緊密地結(jié)合其他行業(yè)的“智慧”資源。

三、“智慧廣電”要適應(yīng)“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”“智能終端”等的發(fā)展態(tài)勢。“智慧廣電”作為一個(gè)后來者,應(yīng)深入分析“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”和“智能終端”發(fā)展態(tài)勢,及其對(duì)受眾偏好和行為的巨大影響。在“數(shù)字電視”開始傳播和應(yīng)用時(shí),“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”和“智能終端”還沒有規(guī)模化地出現(xiàn)。大陸、港澳臺(tái)、東南亞等數(shù)以百計(jì)的中文報(bào)紙對(duì)“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”的相關(guān)報(bào)道,在2000—2007年期間只是小量增幅,但2008年后至今,已增長20 多倍。數(shù)據(jù)背后蘊(yùn)藏受眾偏好和行為方式的深刻變化。

從2010年開始,全球開始進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。在2010—2014年,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)處于萌芽狀態(tài),2015年已經(jīng)進(jìn)入了全面爆發(fā)的時(shí)代。據(jù) 《中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告(2014)》藍(lán)皮書統(tǒng)計(jì),截至2014年1月,我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)8.38億戶,在移動(dòng)電話用戶中的滲透率達(dá)67.8%;手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5億,占總網(wǎng)民數(shù)的八成多,手機(jī)保持全球第一大上網(wǎng)終端地位。經(jīng)濟(jì)社會(huì)行為主體越來越呈現(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的典型特征。國內(nèi)誕生了騰訊QQ、京東、360 和百度等大型電商企業(yè)和新型商業(yè)模式。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶行為的個(gè)性化、消費(fèi)主體年輕化、交易方式電子化、電子支付便利化,每時(shí)每刻都產(chǎn)生大量異構(gòu)數(shù)據(jù)和碎片化信息。因此,“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”時(shí)代,“智慧廣電”面臨巨大挑戰(zhàn)。

四、“智慧廣電”重視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)有力支撐,才能持續(xù)健康發(fā)展。國家廣電主管部門將“智慧廣電”提高到戰(zhàn)略層面,“十三五”智慧廣電的頂層設(shè)計(jì)和發(fā)展規(guī)劃,需要解決智慧廣電如何落地的關(guān)鍵問題,如廣電的內(nèi)容優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、用戶優(yōu)勢如何落地等。國內(nèi)學(xué)術(shù)界對(duì)廣電進(jìn)行了大量富有成果的理論研究,但就“智慧廣電”這個(gè)新課題而言,廣電理論界應(yīng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域的研究,才能真正為“智慧廣電”發(fā)展提供更堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。上文提供的“智慧”“智能”“數(shù)字”等眾多新興領(lǐng)域,實(shí)際上都是信息技術(shù)創(chuàng)新、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息化深入應(yīng)用的結(jié)果。“智慧廣電”與傳統(tǒng)廣電一樣,在本質(zhì)上也是信息產(chǎn)業(yè)和信息化的范疇,需要遵循信息化“標(biāo)準(zhǔn)先行,標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)”的發(fā)展規(guī)律。

目前,標(biāo)準(zhǔn)成為國際競爭合作的新焦點(diǎn),信息化是全球標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)主陣地。當(dāng)今世界的標(biāo)準(zhǔn)之爭被經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱作“贏者通吃”。現(xiàn)代國家之間競爭的利器,正從土地、產(chǎn)品、技術(shù)、資本生產(chǎn)要素,升級(jí)換代為“標(biāo)準(zhǔn)”。土地、產(chǎn)品、技術(shù)、資本等要素是市場活動(dòng)的“運(yùn)動(dòng)員”,而標(biāo)準(zhǔn)不僅是創(chuàng)造價(jià)值的關(guān)鍵要素,而且是決定價(jià)值如何分配的話語權(quán)。換而言之,標(biāo)準(zhǔn)這種特殊的生產(chǎn)要素,不僅是運(yùn)動(dòng)員,還是裁判員。美、英、德、法、日等發(fā)達(dá)國家紛紛制定國家標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略。如今全球“標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)”日益升溫,開始從經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向全球治理、社會(huì)管理、文化產(chǎn)業(yè)等。“數(shù)字電視”創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的實(shí)踐告訴我們:自主制定我國的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),要以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為支撐點(diǎn),開放式地制定標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)手攻關(guān),讓標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。我國是世界上最大的數(shù)字電視整機(jī)和關(guān)鍵件開發(fā)和生產(chǎn)基地,產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界前列。為適應(yīng)廣播電視數(shù)字化發(fā)展要求,自20世紀(jì)90年代初以來,有關(guān)部門組織開展了數(shù)字電視傳輸體制,以及標(biāo)準(zhǔn)的研究開發(fā)工作。在核心技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備、廣播電視事業(yè)準(zhǔn)備等方面做了大量工作,2006年,我國出臺(tái)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字電視地面?zhèn)鬏敇?biāo)準(zhǔn),快速推進(jìn)數(shù)字電視發(fā)展。在未來,“智慧廣電”要繼承和發(fā)展我國“數(shù)字電視”的成功經(jīng)驗(yàn),才能更好地實(shí)現(xiàn)新興信息技術(shù)與廣電產(chǎn)業(yè)既有優(yōu)勢的高度融合,加快云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)應(yīng)用,拓展延伸廣電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。

注釋:

①聶 品:《加速互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型,智慧廣電”升至戰(zhàn)略層》,《上海證券報(bào)》,2015/03/27,第6 版。

1.傅 瓊:《互聯(lián)網(wǎng)電視時(shí)代傳統(tǒng)電視媒體的應(yīng)對(duì)策略》,《現(xiàn)代傳播》(中國傳媒大學(xué)學(xué)報(bào)),2014(1)。

2.吳進(jìn)友:《我國智能電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與發(fā)展策略》,《傳媒》,2014(11)。

3.薛 京:《從“屏屏通”到“智能網(wǎng)關(guān)”,永新視博如何玩轉(zhuǎn)“智慧城市”——專訪北京永新視博數(shù)字電視技術(shù)有限公司常務(wù)副總裁張鐳》,《電視技術(shù)》,2015(6)。

4.趙曙光:《從“廣播網(wǎng)絡(luò)化”到“網(wǎng)絡(luò)化廣播”:廣播媒體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》,《傳媒》,2014(11)。

5.王國裕,張紅升,陸明瑩:《我國數(shù)字廣播的發(fā)展方向》,《科學(xué)通報(bào)》,2014(23)。

6.李正國,王躍進(jìn):《媒介融合環(huán)境下廣播發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢及對(duì)策》,《中國廣播電視學(xué)刊》,2014(5)。