64式手槍的使用磨損老化對其射擊彈殼痕跡影響分析

64式手槍的使用磨損老化對其射擊彈殼痕跡影響分析

吳良滿1謝漢英2

1.廣東省東莞市公安局橫瀝分局刑偵大隊,廣東東莞523460;

2.東莞市公安局常平分局,廣東東莞523000

摘要:通過對國產64式手槍的射擊實驗,從新槍發射子彈開始,其發射子彈的數量不斷增加,當射擊次數的增多使得到槍支機件輕度、中等、嚴重等不同程度的老化。對其射擊的彈殼上各種射擊痕跡的不斷具體變化特點進行分析,研究了不同階段64式手槍射擊彈殼上痕跡的同一認定檢驗價值,為64式手槍射擊彈殼的檢驗鑒定工作提供了客觀的依據。

關鍵詞:64式手槍;槍支磨損老化;彈殼痕跡;痕跡變化;痕跡檢驗

中圖分類號:D918.91

作者簡介:吳良滿(1977-),男,漢族,廣東潮州人,本科,廣東省東莞市公安局橫瀝分局刑偵大隊,痕跡檢驗助理工程師,研究方向:刑事科學技術痕跡檢驗。

本文通過對一支全新的64式7.62毫米手槍所發射的9000枚彈殼上各類痕跡的觀測統計,研究了槍支相件的磨損老化對彈殼上各類痕跡特征的影響,并從各類痕跡的形成機理分析痕跡變化的原因。探討了不同時期彈殼痕跡的檢驗認定價值,為64式手槍射擊彈殼痕跡檢驗鑒定工作提供準確、客觀的依據。

一、實驗過程

(一)實驗樣本采集

樣本彈殼的采集均在室內射擊靶場,選用全新的64式手槍一支,歷時2年多時間,共發射9000發64式7.62mm手槍一支。由新槍開始,每發射50發為一組,采用布質抓彈器。提取前5發射擊彈殼。將樣本彈殼裝入專用塑料瓶內,并嚴格按照射擊彈殼的數量及順序進行編號,做好標記。為了貼近實際使用情況,避免槍支連續使用發熱對槍支及彈殼痕跡的影響,采用了間歇式單發射擊制作實驗樣本,同時注意做好槍支保養工作。

(二)觀測方法

觀測彈殼痕跡在實驗室內進行,采用時鐘定位的方法確定痕跡位置,痕跡的形態特征使用體現顯微鏡及比對顯微鏡逐一觀察比對,并拍照。所有數據使用讀數顯微鏡測量,并錄入數據表格。觀測的主要痕跡為:指示桿痕跡、擊針頭痕跡、拋殼挺痕跡、拉殼鉤痕跡、彈匣口刮擦痕跡(小旗痕)、拋殼口痕跡等。

二、射擊彈殼上各類痕跡特征的變化及其原因分析

該64式手槍共發射9000發64式7.62mm手槍彈,發射完畢后其主要部件已不能使用,不能正常發射。其射擊彈殼上各種痕跡特征隨發射槍彈數量的增加而變化的情況及其影響因素分析如下:

(一)指示桿痕跡

指示桿痕跡是兩次印壓形成,重復疊壓機率為100%,多為不規則的圓,有的邊緣有明顯擦痕,有的兩圓相交。其大小、深淺變化不穩定。指示桿痕跡出現在12時位,出現率為100%。平均直徑為0.621mm,直徑隨槍支磨損老化不斷增大,能夠反映槍支磨損老化程度。程度在6000發以后,

指示桿痕跡直徑變化很大,無規律性變化,只能作為種類特征利用。

(二)擊針頭痕跡

64式手槍擊針頭痕跡出現率是100%,在槍支使用初期,射擊彈殼上的擊針頭痕跡輪廓清晰,較光滑,能反映出一些細節物征。隨槍支發射子彈數量的增加,擊針頭痕跡輪廓逐漸變得不完整。

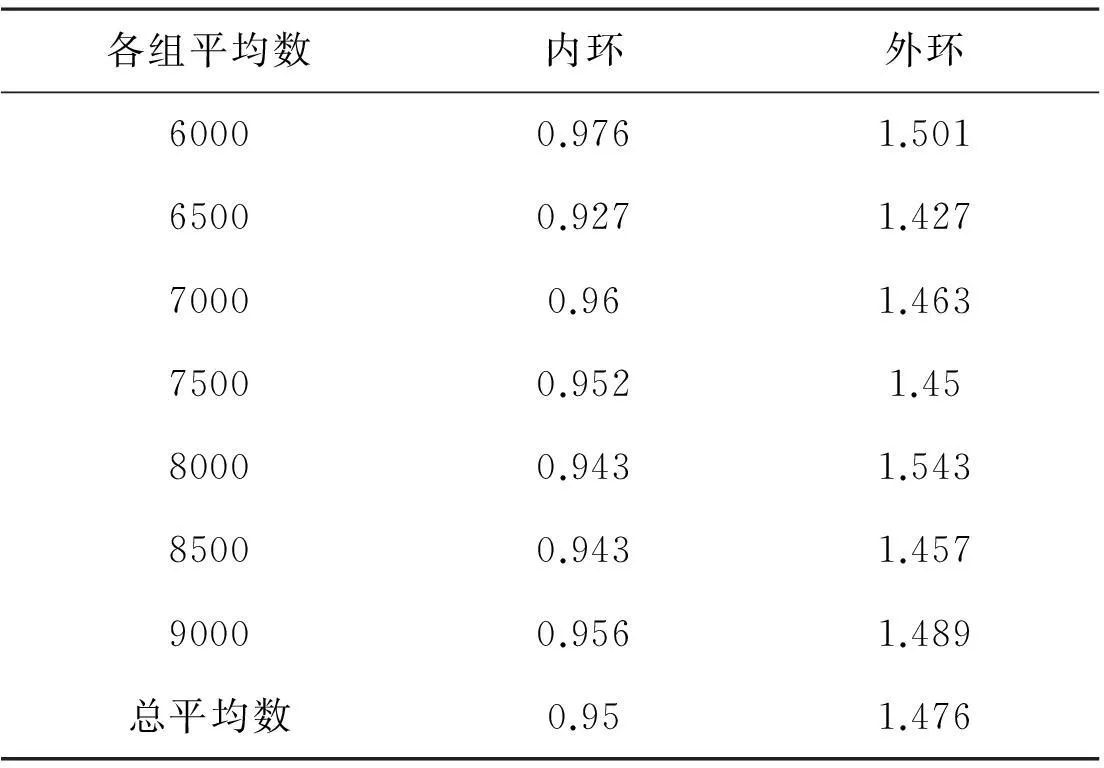

由表1中數據可知,擊針頭痕跡的內外環直徑隨槍支發射次數的增加所產生的變化不明顯,基本沒有規律。這是由于隨著槍支的長期使用,擊針頭磨損增大,直徑變細,前5000千發彈殼中,擊針孔直徑逐漸變小,表中所列數據為第6000發至9000發射擊彈殼的統計數據,此時槍支磨損老化嚴重,痕跡的隨機性變高,導致痕跡的大小變化出現異常,基本無規律可尋。經測量統計數據如表1。

表1 (單位:毫米)

另外,擊針頭在撞擊彈底后,抽出時因為摩擦易帶出金屬屑,從而在外環稍里的同一平面內形成一圈堆積。此金屬堆積可以對槍支的磨損程度進行判斷,在前4000發以內堆積明顯,以后則不明顯。

(三)拋殼挺痕跡

前期射擊彈殼上的拋殼挺痕跡為較規的長方形,痕跡

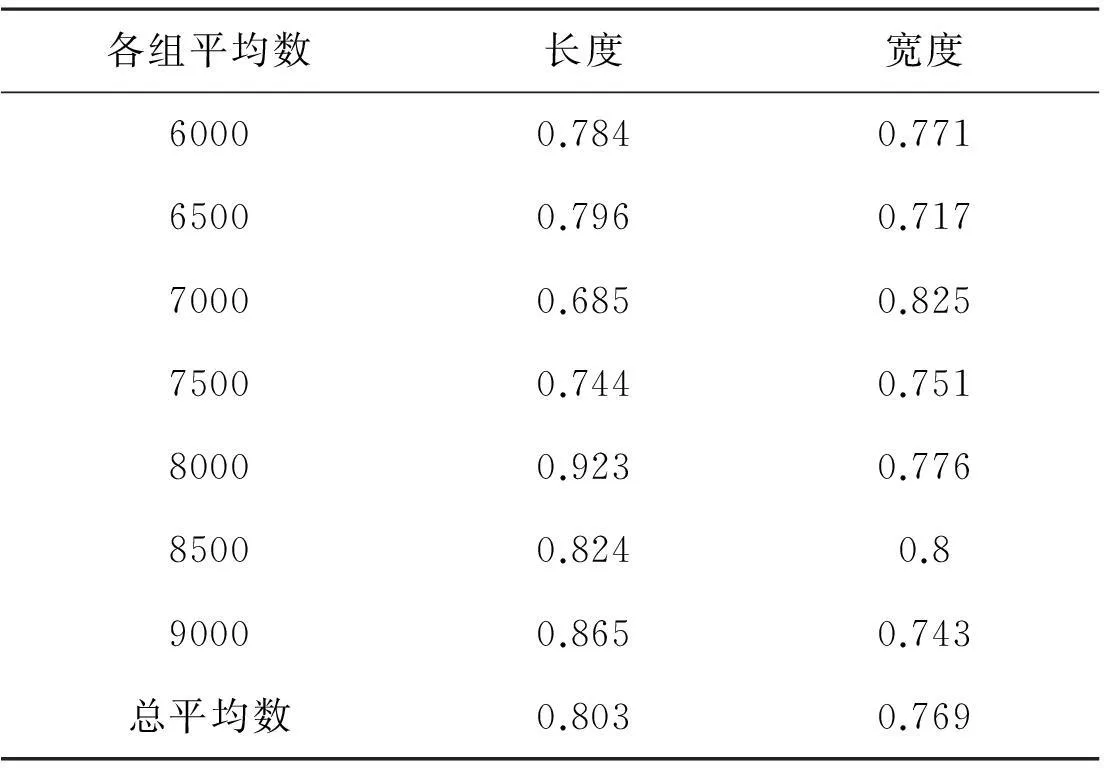

比較清晰。拋殼挺痕跡的平均長度為0.803毫米。平均寬度為0.769這毫米。隨槍支發射子彈數量的增加,拋殼挺棱面邊棱粗糙,金屬卷屑堆積增多,輪廓的清晰程度亦有所下降,痕跡變淺,4000發后更為明顯。拋殼挺痕跡的痕底由單面變為雙面,在3000發后更為明顯,其邊緣形態、細微線條等痕底個別特征可用于同一認定。

表2 (單位:毫米)

根據表2中數據可知,槍支磨損老化對拋殼挺痕跡大小的影響沒有特定規律。

拋殼挺在退殼過程中,與彈殼底面的接觸面積是影響其痕跡尺寸的主要因素。拋殼挺與彈殼底面靜態全部撞擊時痕跡所反映的尺寸較大,但有時彈殼撞擊拋殼挺瞬間,撞擊并不完全,只在彈殼底面邊緣或靠進邊緣的底面與拋殼挺部分端面相碰撞,這時在射擊彈殼上,拋殼挺痕跡不能完全反映出拋殼挺的形狀和尺寸,造成測量結果產生小范圍的差異。

(四)拉殼鉤痕跡

拉殼鉤痕跡位于2-3時位。槍彈使用初期,拉殼鉤痕跡基本能反映拉殼鉤的形態,彈殼底槽上有粗大的抓痕,細小的特征也明顯;隨著磨損加大,痕跡只能反映拉殼鉤兩端(或一端)特征,中間沒有痕跡,所以寬度無法準確測量。隨槍支的磨損老化,拉殼鉤簧力對拉殼鉤的束縛減弱,使拉殼鉤左右活動幅度增大,槍機后坐,彈殼與拋殼挺、彈匣口碰撞刮擦發生偏轉時,痕跡可向3時位偏移。不能單獨利用拉殼鉤痕跡認定槍支,需要配合其他痕跡特征進行檢驗。

(五)彈匣口刮擦痕跡(小旗痕)

小旗痕出現在殼體中部,痕跡末端距離彈殼底部的高度在7mm左右,位于4-5時位。痕跡分為旗桿痕和旗面痕。隨著發射次數的增加,旗桿痕和旗面痕均有不同程度的變化。5000發以內,小旗痕旗面痕跡擦劃線條深,粗大,清晰,數量較多,能夠利用旗面上的擦劃線條對槍支進行同一認定。在5000發以后,旗面痕擦劃痕跡雖有1到2條粗大明顯,但整體來說痕跡變淺,線條變細,輪廓變大。

小旗痕是識別槍種的明顯特征。在用第5000發與第9000發彈殼,第50發與第9000發彈殼,第50發與第5000發彈殼小旗痕的比對中發現,在5000發之前,擦劃線條能夠對槍支進行同一認定,5000發以后雖然有1到2條粗大線條能夠對接上但其他細小線條不能夠對接。通過對小旗痕的線條的粗細,深淺變化的觀察,可以判斷出槍支的使用磨損程度。

(六)拋殼口痕跡

拋殼口痕跡高度在10-14毫米之間,平均高度為12.586毫米,在2.5-12時位之間,位置、形態的隨機性都很大,沒有一定規律可循。

三、結論

隨著槍支機件的老化磨損,64式手槍射擊彈殼上的痕跡呈現出如下規律:利用小旗痕可以判斷發射槍支的磨損程度,在5000發以內可以進行同一認定。利用指示桿痕跡、擊針頭痕跡可以輔助分析判斷發射槍支的磨損程度。利用小旗痕、拉殼鉤痕跡、拋殼挺痕跡能夠判斷槍支磨損老化程度,在定范圍內可以進行同一認定。

[參考文獻]

[1]李德仲,李國安.槍彈痕跡檢驗技術[M].北京:警官教育出版社,1996.

[2]楊軍.警用槍械的性能和使用[M].大連:大連出版社,1996.