廣播電視閩南語節目播音主持存在的問題及對策

周秀杰

(廈門理工學院數字創意學院,福建廈門361000)

閩南語是全國八大方言之一,起源于閩南地區。主要分布地除閩南地區和臺灣地區外,還包括浙東南區、廣東潮汕、海南島等地。東南亞國家乃至歐美國家中的相當一部分華僑或華裔都以閩南語作為日常交流語言。近年來廣播電視閩南語節目快速發展,在推動閩臺文化交流、構建兩岸同胞民族認同感、增加海內外華人文化認同感等方面發揮了重要作用。

在電視媒體方面,目前大陸地區開辦閩南語電視節目的地市級媒體主要分布在福建省的廈門、漳州、泉州等三個使用閩南方言的地區,電視臺有閩南語電視節目的主要有廈門衛視、泉州市電視臺閩南語頻道、漳州電視臺等;而省級或中央級開設閩南語電視節目的媒體設立在福州、北京等地,電視臺有東南衛視、海峽衛視和中央電視臺等。這些電視臺設立的電視欄目多樣,有“民生新聞播報”、“閩南文化訪談”、“閩南地方戲曲欣賞”、“閩南語歌曲大賽等”。在廣播方面,目前北京的中國國際廣播電臺閩南之音以及福建省的海峽之聲閩南話廣播、廈門閩南之聲廣播等媒體都是專門的閩南語廣播頻率,中央人民廣播電臺也開設有閩南語節目。這些廣播電視閩南語節目的開辦與播出立足于閩南本土文化的傳播,服務當地受眾,有濃厚的閩南地方特色,其中海峽之聲閩南話廣播等媒體能夠聯絡兩岸同胞乃至海內外華人的情誼。

閩南語頻道和欄目的開播需要優秀的播音主持人才,然而高校閩南語播音員主持人培養長期缺位。此類人才的選拔往往非科班出身。從播音主持專業角度分析,當下的電視節目閩南語播音主持存在一定問題。為了塑造一流的閩南語播音員主持人,打造閩南語媒介傳播的文化影響力,有必要對閩南語播音員主持人的來源以及存在的問題進行探討,并提出解決方案。

1 目前閩南語播音員主持人的來源與選拔標準

中央人民廣播電臺、中國國際廣播電臺等中央媒體以及福建本土的廣播電臺、電視臺等媒體都開設有閩南語節目,一些閩南話電視劇也蓬勃發展,急需合適的閩南語語言藝術工作者,閩南語播音員主持人才這一塊的缺口很大。如此大的需求量呼喚閩南語播音員主持人才。

縱觀現今電視熒幕上活躍的閩南語播音主持人,他們大多不是播音主持專業出身,而是在一個與閩南文化相關的領域做出一定成績后,轉型或客串主持人,分為以下幾種:(1)閩南地方戲曲演員轉型或客串做主持人,例如廈門衛視《娛樂斗陣行》主持人陳亞蘭,是著名的歌仔戲演員,擅長飾演小生;泉州電視臺《閩南第一炮》嘉賓主持楊志成,擅長飾演閩南戲曲中常出現的老阿嬤等。(2)閩南語歌手轉型或客串做主持人,例如海峽衛視《金榜強強滾》主持人陳飛,就是閩南語歌后。(3)閩南文化大師轉型或客串做主持人,例如泉州電視臺《閩南第一炮》的嘉賓主持林文龍,就是泉州木偶劇團副團長、著名的木偶大師。該節目還設立木偶主持人“炮先”,把閩南特有的布袋戲融入到節目當中——妙趣橫生。還有一些閩南語主持人身兼多職,他們是講古先生、音樂教師等。電視臺對閩南語主持人選拔的第一要求,往往是他們能否熟練運用閩南語并對閩南文化有一定了解,還有發音腔調是否符合本地區收視習慣,例如泉州電視臺選拔閩南語主持人的一條重要標準為閩南語發音是泉州市鯉城區的腔調。

綜上所述,現今電視熒幕上活躍的主持人,大多不是播音主持專業出身,而選拔的最重要標準是閩南語的腔調純正。他們缺乏播音主持學科專業的訓練,在實際的節目播出中,其在業務上存在一定的不足。

2 閩南語播音主持中存在的問題

2.1 發聲方面缺乏系統學習,持續播稿能力不足

播音發聲學研究的是如何通過科學理論的指導,通過聽、辨、記的手段,提供自我調節發聲動作的能力,提高發聲效率,提高發聲質量。人的發聲系統分為動力系統、聲源系統、成音系統,縱觀電視節目當中的播音員主持人,在以上三個系統都出現了一定的問題。首先是動力系統,呼吸控制做好了,人在發聲的過程當中才能提供充足的動力;如果呼吸控制不好,就會出現氣淺、進氣有聲、呼氣短促等問題。筆者分析了廈門衛視《斗陣來看戲》、廈門電視臺《閩南通》、海峽衛視《金榜強強滾》等節目,發現閩南語播音員主持人,尤其是女主持人,普遍存在氣息較淺的問題。播音發聲學中,胸腹式聯合呼吸是科學的呼吸方式,運用胸腹式聯合呼吸,可以獲得穩勁、持久的狀態。女性播音員如果沒有掌握正確的呼吸方法,常出現胸式呼吸法,容易出現氣息淺、說話沒有底氣、持續播稿能力不足等情況,此外,還存在進氣聲音過大的問題。播音發聲強調呼吸時進氣無聲、口鼻同時進氣、快吸慢呼,而沒有掌握正確的吸氣方法,容易導致氣息不勻、氣聲脫節、通過電聲設備傳播呼吸聲音過大等問題。

究其原因,最直接的是閩南語播音員主持人大多沒有經過專業的播音主持專業的系統訓練,沒有掌握播音發聲的方法。只要掌握了胸腹式聯合呼吸法,并加以練習,相信業務水平能夠得到進一步提升。

2.2 句尾多降調,語勢單一易形成固定腔調

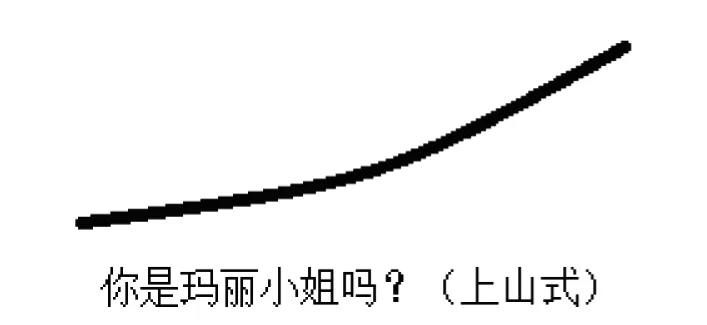

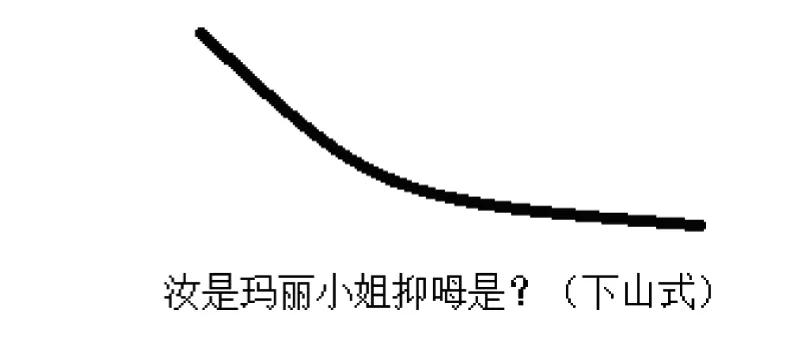

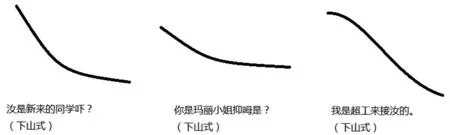

語勢是指一個句子在思想感情運動狀態下聲音的態勢,是有聲語言的發展趨向,分為上山式、下山式、波峰式、波谷式。閩南話由于自身語言的特點,其語勢多為句尾降調。例如,普通話“你是瑪麗小姐嗎?”此句話為疑問句,一般做上山處理,即聲音由低向高發展,即句頭最低,句尾最高,狀如登山(圖1)。閩南語則為“汝是瑪麗小姐抑呣是?”此句話在語勢上為下山類,即句頭最高,而后順勢而下,狀如下山,且最后一個音有拖腔現象(常見泉州腔)(圖2)。又如,普通話“你呢?最近怎么樣?”兩個句子一般做上山處理,但是閩南語“汝咧?跡久安怎?”(廈門腔)則是兩個下山語勢。

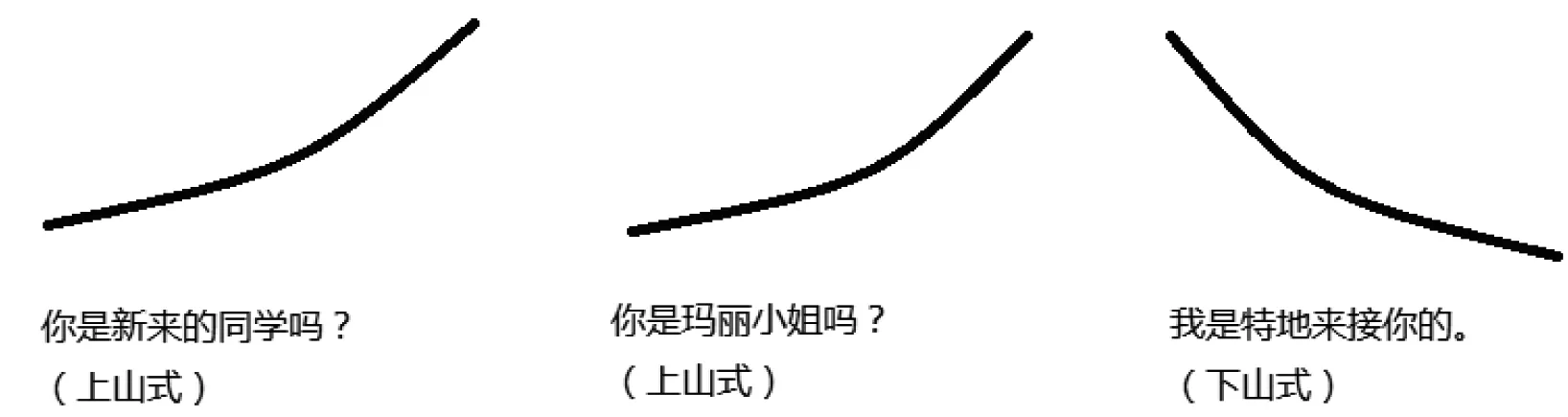

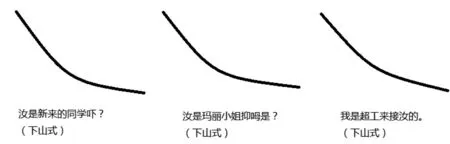

一般來說,普通話的疑問句多用上山式,肯定句多用下山式(圖3)。然而閩南語的疑問句多見下山式,肯定句也多用下山式。單一語勢的重復出現,容易形成固定腔調(圖4)。比如中央電視臺國際頻道的《閩南話時間》(已停播),主持人在用閩南話主持中就出現了這個問題。所以針對閩南語自身的語勢特點,要掌握以下幾點要求:首先句頭起點不宜相同;其次句腰波形不宜相同,如果連續使用同一種波形不可避免,應根據語句的具體情況,形成它們的差別;最后還要注意句尾落點不宜相同。也就是說,閩南語由于自身語言特點句尾多降調,但要有意識地形成不同樣式的語勢,形成錯落的美感(圖5)。

圖1 普通話疑問句的語勢

圖2 閩南話疑問句的語勢

圖3 三句普通話的語勢

圖4 三句普通話翻譯成閩南話的固定腔調語勢

圖5 三句普通話翻譯成閩南語具有美感的語勢

2.3 語言表達功力欠缺,內部技巧與外部技巧掌握不到位

漳州電視臺播音組組長林菲認為,基本功是閩南話播音員主持人的軟肋,他們在重音、停連、語氣、節奏等方面出了問題。一些閩南語播音員重音多數落在尾字上,把書面標點當成了語言的標點,而借鑒普通話的這些語言表達技巧,可以糾正不良的語言表達習慣。

播音主持理論體系當中的語言表達分為內部技巧和外部技巧,其中,外部技巧當中的停連針對說話當中的標點符號,聲音中斷、休止的地方是停頓,而不中斷、不休止的地方是連接。書面的標點符號,是作者借助文字的視覺功能,在讀者的心目中建立起具體的形象,而停連是播音員主持人把稿件內容傳達給受眾,適應于受眾聽覺記憶的標點符號。

2.4 閩南語當中夾雜普通話,看似時尚實則濫用

在現今的閩南語電視節目中,在閩南語當中夾雜普通話的現象非常普遍。一些難翻譯成閩南語的語言用普通話說無可厚非,可以幫助觀眾理解,但是一些較為正式的節目名稱或成語,比如“閩南語歌曲創作演唱大賽的精選環節”“八面玲瓏”“唱坐念打”這些原本可以用閩南語表述,由主持人說成了普通話,看似能夠引起注意,實際上跟主持人沒有做好翻譯工作有關。“翻譯”指在準確通順的基礎上,把一種語言信息轉變成另一種語言信息的行為。泉州市永春縣人民廣播電臺的李曦從事閩南語播音幾十年,深深地感到閩南語播音比普通話播音還要難。別的不說,光把普通話翻譯成閩南語的工序,就要付出相當大的時間和精力。翻譯這道工序,關系到一篇稿件的質量好壞,直接影響到節目的播出效果。如果少了這道工序,簡單倒是簡單、省力倒是省力了,但是不倫不類了。

在播音主持語言表達當中,變化往往能夠引起受眾注意,而播音發生學中聲音彈性的高低、強弱、快慢、虛實、松緊、剛柔等一系列對比元素,正順應了人的心理:變化的事物容易引起關注,任何事物都在對比當中顯現出來。那么在閩南語節目當中,冷不丁地冒出一句普通話,是一種變化,那么這種變化是不是能夠強調重點、加強語言表達感染力呢?很多情況下是播音主持人偷懶沒有認真翻譯罷了。在臺灣的新聞節目當中,也會出現閩南語與普通話夾雜的現象,但是他們是在普通話當中出現幾句閩南語,這些閩南語往往是俚語,“一時想無到,一生苦到老”(一失足成千古恨),“時到時擔當,無米煮番薯湯”(到時再說),這些俚語運用在新聞當中既生動又押韻,還拉近了與受眾的心理距離。反觀在閩南語當中夾雜普通話,如果沒有增加語言表達的生動性、提示內容重點、體現重音,那么就沒有這個必要,傳播效果也與在普通話當中夾雜閩南語大不相同。

在閩南語節目中,遇到難翻譯的詞,可以找意思相近的詞語或俚語來表述,一些名詞也可以運用音譯的方法來表達。音譯,又稱“文讀”,常用于吟誦詩詞、吟詠時,依著某種曲調,似念似唱,將詩詞吟誦出來,他們所采用讀音是文讀。筆者曾經訪談閩南民俗專家、閩南語講古先生范壽春,范老先生用文讀的方式吟誦古詩《清明》,抑揚頓挫、極富美感。文讀有相當一部分字音與普通話發音類似,有的只是音調上的差別,有的在古漢語中又是同韻母。用音譯法既可以解決例如“星光大道”“非常六加一”“閩南語歌曲創作演唱大賽的精選環節”等較為正式的節目名稱翻譯成“白讀”會造成受眾理解困難的問題,又可以保留閩南語的韻味,不會使得普通夾雜在閩南語太過突兀。

2.5 閩南語使用不夠生活化

閩南語地域不同、腔調不同,閩南人習慣把不同的腔調分為泉州腔、廈門腔、漳州腔等。雖然不同的腔調保留了閩南語基本的發音特點,但是有的詞語的讀音完全不同,比如“講古”,泉州腔叫“gang go”,廈門腔叫“gong go”,調值也不同。甚至針對有些詞,廈門的思明區和同安區的讀音也會不同,這就有必要進行閩南語的使用是否接地氣的探討。閩南使用得是否地道,很多時候需要當地受眾來評判,這就要求閩南語播音員主持人提前做好備稿工作。泉州電視臺的知名主持人劉少霞就提到,地名和人名、姓氏是閩南方言主經常出錯的地方,對當地觀眾會產生不好的影響。很多讀音都是書本上找不到的,需要主持人不時去請教專家學者。由于目前尚無閩南語主持的教科書,只能靠自身的悟性和平時多向方言專家學習,這樣才能有所進步,否則,一字說錯,貽笑大方。筆者實地觀察了泉州南安電視臺的閩南語播音員在備稿過程中,不斷翻看閩南語字典,有疑問會及時打電話向專家求證,特別是遇到難讀的地名時,會請教當地的朋友,遇到拗口的詞語,會改編成閩南當地俗語。播音員主持人的語音有示范作用,閩南語播音員主持人為了讓當地百姓能夠聽得明白、理解沒有歧義,并傳達正確的腔調發音,有必要字斟句酌,這關系到受眾對閩南語播音員主持人的認同感。

而事實上,許多閩南語播音員主持人一旦進入演播室,馬上將自己“鎖”了起來,“關”進普通話交流的模式里,往往出現語言僵化、刻意的問題。閩南語播音員主持人應多接觸原汁原味的閩南語,主動融入閩南語的交際圈,熟悉閩南地區的日常生活,盡可能多地接觸原生態的、純正地道的閩南方言,深入理解和掌握閩南語深厚的文化底蘊,進而把握受眾的接收能力和接收心理習慣。漳州電視臺的子涵的“閩南語新聞播報”受到較高的評價,她播報的閩南語生動,運用大量的俗語、俚語。身為電視臺主持人的她經常在業余時間走上田間地頭,與鄉鎮的老人家聊天,搜集俚語俗語。事實證明,要主持好閩南語節目,一定要深入閩南人的生活,這樣受眾才會接納節目,接納播音員主持人,因為節目中說的是老百姓日常生活當中鮮活的語言。

3 廣播電視閩南語節目播音員主持人的培養建議

以上分別從播音主持的角度、閩南語改譯的角度對閩南語播音員主持人存在的問題進行分析。其中,閩南語播音主持中存在的問題中的第一、第二、第三個問題主要是播音主持學科學習欠缺存在的問題,第四、第五個問題主要是閩南語改譯方面存在的問題。針對以上問題,可以采取如下的解決措施。

3.1 加強在職人員的在職進修

針對發聲方面缺乏系統學習,可以加強發聲學學科的學習;針對句尾多降調、語勢單一,內部外部技巧掌握不到位,可以加強語言表達學科的學習;而發聲學、語言表達是播音主持學科系統理論知識中大一、大二課程設置的內容。許多閩南語播音員主持人都不是科班出身,可以通過在職進修,彌補播音主持專業業務的不足。中國傳媒大學播音主持學院等院校開設了短訓班,方便在職人員在職進修。同時,在業余時間閩南語播音員主持人可以走上田間地頭,吸收最純正的閩南語表述方式。

3.2 樹立閩南語使用語言規范的意識

閩南語播音員主持人應樹立正確的語言規范意識。中國傳媒大學張頌老師曾經說過,播音主持語言的特點是莊重性、規范性、鼓動性。在媒體進行語言傳播的播音員主持人的語言具有示范作用,如果閩南語與普通話濫用,或者閩南語改譯不到位,可能會引起受眾對意思理解的困惑,甚至引發對播音員主持人的不認同感。

3.3 建立閩南語播音主持的規范機制

可以定期邀請閩南語專家對閩南語播音主持進行考評,邀請熟悉閩南語的受眾成立聽評委員會,對閩南語播音主持進行考核。目前,還沒有針對閩南語播音主持相關的教材書籍,應盡快編纂相關教材,適應業界發展的實際需要。

3.4 建立高校閩南語播音員主持人才培養體系

播音主持的理論體系包括幾個理論板塊:語音學、發聲學、語言表達、類型節目主持。閩南語播音員主持人在發聲、語言表達、閩南語語音與改譯上存在欠缺,涵蓋了播音主持理論體系的幾大方面。為了塑造一流的閩南語播音員主持人,打造大陸閩南語媒介傳播的文化影響力,有必要建立高校閩南語播音員主持人才培養體系,這是解決廣播電視閩南語節目播音員主持人存在問題的最根本方法。

高校的閩南語播音員主持人培養更為系統、科學。福建省本科層次公立院校設立播音主持專業的高校是福建師范大學、廈門理工學院這兩所院校,而廈門理工學院地處閩南地區。由于中央人民廣播電臺等國家級媒體對臺交流的需要,在招聘閩南語播音員主持人時特別要求廈門腔調。廈門理工學院作為廈門市屬大學,具有地緣優勢,具有培養閩南語播音員主持人的可行性。廈門理工學院一直關注教育教學改革,此研究的進行,相信對該類專業的人才培養具有更加深遠的意義。

另外,廣州大學在方言播音員主持人培養方面具有借鑒意義,該校利用地處廣州的地域優勢,開設粵語播音專業,為廣東省廣播電視集團輸送了大批粵語播音主持人。粵語播音主持的學科設置較早,學界的研究較為成熟,有《實用粵語播音主持語言基礎教程》等專著。在閩南語播音主持教學方面,還未形成完成的體系,還未有閩南語播音主持專業高校培養的研究,也沒有一本專門論述閩南語播音主持的專著。在這方面,粵語播音顯然走得更遠。可見,為了順應業界的需要,解決專業閩南語播音員主持人的培養問題,有必要對高校培養閩南語播音員主持人的模式進行探討。

[1]戴朝陽.大中華語區閩南語節目傳播初探[J].遼東學院學報:社會科學版,2011(6):62-67.

[2]劉少霞.閩南語電視節目主持初探[J].當代電視,2008(10):88-89.

[3]林菲.閩南話電視節目播音主持的借力[J].東南傳播,2012(1):162-163.

[4]楊玲.廈臺廣播影視業對接的公共服務平臺研究[J].中國廣播電視學刊,2012(8):57-59.

[5]張頌.中國播音學[M].北京:中國傳媒大學出版社,2003:329.

[6]李曦.淺談閩南語播音的改譯[J].東南傳播,2008(10):149-150.

[7]方夷敏,陳晶晶,朱玉尊.廣州大學首開粵語班[N].新快報,2003-4-5(5).