中日關系走向的媒介呈現

——以日本共同社2014北京APEC報道為例

■ 梁 巖 吳燕博

中日關系走向的媒介呈現

——以日本共同社2014北京APEC報道為例

■ 梁 巖 吳燕博

2014年北京APEC會議召開之前,由于日本安倍政府挑釁釣魚島主權問題、參拜靖國神社、否認乃至美化侵華歷史、修改憲法、解禁集體自衛權制定安保法案等事件,中日關系再次降至冰點。APEC會議能否成為中日首腦首次會談的平臺、緩和中日關系,曾一度成為日本國內外及國際社會關注的焦點。隨著APEC會議中“習安會”的順勢進行及中日四點基本共識的達成,中日關系進入重要轉折點。本文試圖通過對日本共同社2014年北京APEC會議相關報道的統計分析,了解日本媒體對此次APEC會議的關注焦點及態度,進一步觀察日本對華外交策略,分析未來中日關系的走向。【關鍵詞】日本共同社;APEC;中日關系;“習安會”

2014年在北京舉辦的亞太經濟合作組織會議(以下簡稱APEC會議),日本首相安倍晉三能否與中國國家主席習近平進行順利會談、達成破冰之旅,早在APEC會議召開前數月,就已成為海內外媒體、尤其是日本媒體密切關注的焦點。迫于日本國內民眾及媒體輿論的呼聲和國際社會的輿論壓力,安倍政府為了穩定政權、爭取更多的民意支持,積極尋求與中國政府達成妥協的機會。隨著亞太經合組織會議的定期召開,中國應日本之約,中日兩國首腦非正式會晤順利進行,“習安會”成為日本媒體對2014年APEC會議報道中的關鍵內容。

日本既是亞太地區的大國,又是中國的鄰國。友好發展中日關系,對中國來說,具有極其重要的地緣政治意義,既關乎亞太地區的繁榮穩定,也關乎國際局勢的長久和平。因此,了解日本媒體此次APEC會議報道中呈現的趨勢性特征及對中日關系的態度,觀察日本政府的對華策略,科學判斷中日友好的大勢、準確估計破壞中日友好關系的力量,不僅有利于中國知己知彼、更好地實施對日外交政策,也是促進中日關系和平發展的基本前提。

一、共同社2014北京APEC報道凸顯其對中日關系的重視

本研究選取日本共同社共同網關于2014年APEC會議的涉華報道進行分析研究。通過設置“APEC”關鍵詞對共同網的涉華報道信息進行搜索,并進行動態監測。由于日本共同社的新聞自動分類系統的技術更新①及共同網報道信息的更替,發現在不同時間點進行搜索的結果有一定的差別,最終從搜索到的報道信息中抽取了相對穩定的樣本進行人工編碼和統計分析。

1.共同社對2014年APEC會議的關注度在會議到來之前達到頂峰,隨著會議的結束、對其關注度和影響力的報道大幅下降

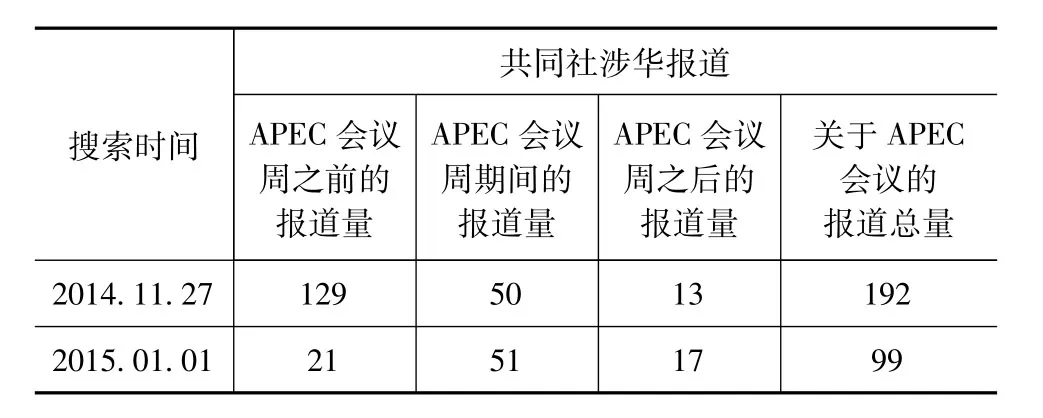

2014年11月5日至11日是亞太經合組織(APEC)領導人會議周,11月10日至11日舉行APEC第二十二次領導人非正式會議。10日,“習安會”順利進行。據筆者統計,截至2014年11月27日,日本共同社共同網以關鍵詞“APEC”搜索出來的報道有193條,除了一條是2013年的報道,其他報道都是在2014年8月至11月期間。其中,11月5日之前的報道數量最多,有129條;11月5日至11日APEC會議周之間的新聞有50條;APEC會議周以后即11月11日至27日的新聞有13條。通過數據的清晰比較,日本共同社對APEC會議的關注度明顯隨著APEC會議周的結束而降低,而APEC會議周之前的報道所占比例最大,約為67%,會議周期間的報道比例只有26%左右。

2014年12月,筆者再次在共同網通過設置“APEC”關鍵詞進行搜索,所得報道文本量發生了較大的變化,相關文本僅余100條,同樣除去一條2013年的不相關文本外,其余99條皆為2014年的文本。11月5日至11日APEC會議周之間的文本數為51,與11月搜索結果相差1,這可能是搜索誤差造成的。APEC會議周以后即11月11日至12月28日文本有17條。11月15日之前的報道文本量縮減為21條,與11月的搜索量相差108條。(見表1)

表1

綜合看來,由于2014年北京APEC會議召開之前,中日關系一度達到冰點,日本媒體(包括日本商業集團以及國際輿論)對APEC會議的期待值和關注度始終保持高漲,希望通過北京APEC會議中日首腦的會見和交流,為中日關系破冰、緩解兩國日漸緊張的關系。隨著APEC會議中中日兩國首腦的非正式會晤順利進行,兩國達成四點共識,成為中日兩國媒體的報道焦點。對于共同社來說,會議周的7天時間,發布51篇報道,也就意味著APEC會議期間一天至少平均7條的報道量,足以見得日本媒體中樞——共同社對該會議的重視。

APEC會議結束之后的兩個月內,關于APEC的報道量與提及量大幅減少,表明2014年北京APEC會議期間中日首腦順利進行非正式會晤,此次APEC會議成為中日關系緩和的重要國際平臺,已基本滿足安倍政府和日本民間及媒體輿論對中日關系緩和的期待。

2.共同社關于2014年北京APEC的報道主題側重于中日之間及國際社會的政治內容

從搜索的報道文本中,隨機抽取了兩次搜索結果中相對穩定的文本,獲得36條樣本量,所得樣本基本圍繞APEC展開,樣本中所涉及的內容交叉覆蓋政治、經濟、文化交流、國際輿論或評價、自然環境等多個方面。

36條樣本中,32條樣本都涉及了政治內容,其次涉及經濟、國際評價、文化交流等內容。在涉及政治內容的報道中,關于中日首腦會晤、兩國外長會談等樣本量最多,為24;涉及釣魚島等島嶼和海事糾紛、建立海上聯絡機制、關于參拜靖國神社等歷史問題的樣本量為11,涉及中日關系走向問題的樣本量為9。

統計表明,對日本媒體來說,此次北京APEC會議不僅成為中日關系緩和的重要國際平臺,也是調解雙方具體糾紛的關鍵時機。另一方面,中日兩國關系的發展,雖然受到國內經濟發展的壓力,但更多受制于國內政治勢力、民眾輿論以及中日兩國之間的利益糾紛與矛盾。如日本自民黨干事長呼吁中日首腦會談、日外相赴華參加部長級會議等。尤其是中日雙方就“釣魚島存在不同主張達成共識”作為中日首腦會談的前提,緩和釣魚島周邊緊張局勢的具體措施成為此次中日首腦會談的焦點。②

此外,所抽取的共同社關于2014年北京APEC會議的36條報道樣本中,涉及的主題基本以中日關系為主,也有部分樣本涉及日韓、日美、日俄關系,以及APEC會議期間中日首腦會談對安倍政府的影響等。樣本大量涉及APEC會議期間日韓慰安婦問題的商議、中韓自由貿易協定達成或對日企發展的不利③、中韓合作在歷史問題上與日對抗、日美外長會談、日俄關系尷尬等主題。足以見得,日本的外交既受制于日美同盟之間的協定,又因日俄島嶼紛爭問題使北方領土談判陷入停頓,造成日俄關系的一度尷尬。APEC會議上中日關系的進展不僅受到日本國內輿論壓力,也受到美國、韓、俄等國際輿論及中韓兩國加強合作的壓力;其中日本對歷史問題的認識、對中韓俄等鄰國領土主權的尊重與否也影響其在亞太地區的地位與角色。

3.共同社在中日關系走向和涉華傾向性報道中基本持正面中立的態度

所抽取的樣本中涉及中日關系的報道有27篇,其中,對中日關系走向持正面態度的有22篇,持中立客觀態度的有5篇,表明共同社對中日關系的進程持積極態度,這也與日本共同社一以貫之的客觀立場、及對中日關系的重視密切相關④。如,中日首腦會談之后,2014年11月10日安倍曾對媒體表示,此次會談“成為了重返日中兩國戰略互惠關系的原點、改善關系的第一步”,此前還曾在電視節目中表示“必須繼續展開對話”⑤。

另外,報道樣本中,涉華傾向性比較隱匿,基本包含在中日關系報道中,且傾向性報道較少,只有9條。其中對華態度積極的有6條,如:2014年11月8日發表的評析“中方擔憂日中對立持續力圖平息反日輿論”,報道中國為中日關系的緩和所作出的努力;2014年11月12日的詳訊“安倍稱習近平APEC期間提‘一回生兩回熟’俗語”,報道“安倍期待地表示習近平是能夠進一步構筑信賴關系的領導人”;2014年11月27日的短篇消息“中國駐日使館強調治理偷捕紅珊瑚漁船有成效”,報道稱中方“綜合治理取得了良好效果,并希望與日方進一步加強兩國執法部門合作,共同依法妥善解決有關問題”。分析可知,專門報道中國消息和態度的新聞,通常表露出涉華的積極傾向,同時也提高了中方在日本媒體中的話語權。

樣本中,中立態度的報道,如2014年11月6日發表的焦點報道“安倍力求實質性對話日中就會晤方式打心理戰”,指出:日本首相安倍試圖通過呼吁創造接近于正式會談的實質性對話環境,但中國在釣魚島和參拜靖國神社問題上要求日本讓步,態度可謂嚴厲。如果日本這次獲得實現首腦對話的計劃,是因為今年APEC峰會恰好輪到中國主辦,習近平作為東道主置身于這樣一種立場“即便對方是日本首相,也是來北京的客人,必須加以接待”。⑥

綜合來看,日本共同社相較于涉華傾向性報道,更側重中日關系的報道,而共同社對中國及中日關系的態度更加理性全面客觀,不僅報道日本政府的聲音,也注重對中國政府態度行為的報道。

二、安倍對華政策:“實用主義”、應對型決策、歷史問題認知模糊

1.APEC會議“習安會”,安倍政府謀求民意支持:實用主義

不能忽視的是,所抽樣本中,還涉及安倍參加完APEC會議回國、中日首腦會談順利進行對安倍提前舉行大選的策略影響等內容。

其中,11月11日APEC會議周之后的11條報道中,就有3條內容涉及安倍可能提前解散議會進行大選。表明日本國內輿論對中日關系緩和的期待和呼聲關乎日本長遠的國家利益,然而安倍政府卻精明地利用APEC會議“習安會”中日關系緩和這樣一個重要時機和外交成績,策劃提前解散眾議兩會,爭取國內民意支持,以利于大選中延長自己的任期和政治生涯。這足以彰顯安倍的外交政策,尤其是對華政策繼承了日本文化中由來已久的“實用主義”心理和價值觀⑦。

2.APEC會議后安倍政府連任繼續推動國家正常化:應對型決策、戰略誤判

安倍政府在國內外的巨大壓力下,不得不與中國就歷史問題和釣魚島之爭達成四點共識,以此換取APEC會議上同習近平的短暫“會見”。盡管如此,安倍并沒有放棄其右翼立場。在大選獲勝后,依然聲稱要推動國家正常化,解禁集體自衛權。對此,我們要看到安倍推動“國家正常化”背后的根本原因及其挑戰中國的深層次結構原因:隨著世界由美國一極獨霸向多極化發展,日本朝野越來越認識到,在多極世界中,日本與美國戰略利益趨同性的基礎將更加薄弱。為了維護自身的利益,美國不可能也不會再對日本進行全面的庇護。⑧此外,隨著日本在世界經濟大國地位的穩固,越來越不甘于戰后國際秩序下的國家定位,安倍政府試圖借美國“戰略再平衡”之機挑戰中國、通過推動國家正常化、謀求“美日同盟”中的平等地位,“一石三鳥”以重塑民族自信心。而近年來在美國財務危機的背景下,日本也得以擔負更多的軍事責任,解禁集體自衛權。

美國學者克里斯托弗認為:“空間、資源和機會缺乏造成了日本人與生俱來的強烈排外心理。”⑨而島國惡劣的生存環境,也導致生存危機、憂患意識從古到今都是日本民族最大的共同心理⑩。面對“中國鄰居”的迅速崛起和強大,日本外交把應對“中國的挑戰”和牽制中國作為其外交政策的優先考慮因素。而安倍自上臺以來,以“俯瞰地球儀”視野傾力推動其所謂的“戰略外交”,尤其是大力推動對外基礎設施建設合作,加大對東盟、非洲等國家的經濟援助力度,官民一體推動日本對外投資及貿易活動,對于中國企業及外貿走出去開拓市場、發展合作,形成較大擠壓11。但另一方面,安倍的“地球儀”外交也表明其在東亞鄰國外交的失敗,舍近求遠,日本動蕩的政局未必能長久執行。而且安倍“針對中國”在東南亞地區展開的一系列包圍式外交活動,反倒顯得其外交決策的“應對型”短見,缺乏長遠戰略目光。

出于政治目的和戰略考量,安倍政府還勸誘經濟界實施“中國+1”工程,鼓動對華撤資并轉向其他地區和國家進行投資。2014年12月26日共同社共同網評出2014年中日關系十大新聞也印證了這一事實:其中安倍與習近平首次舉行首腦會談占據第一的位置;隨著中日關系改善邁出的第一步,日本各屆積極訪華、兩國人員交流逐漸恢復;日元貶值推動中國訪日游客創新高;然而,日本對華投資額卻同比大減。

3.安倍內閣依然參拜靖國神社:歷史認知模糊

樣本中,共同社一則報道稱,2014年12月26日安倍重新掌權滿兩周年之日,沒有參拜靖國神社。有分析認為,日本因歷史問題等與中韓對立,安倍認為如果與中韓改善關系的動向受挫很可能招致批判。12一定程度上也反映了安倍是個現實的實用主義者,他繼承了外祖父岸信介的歷史觀點,但他會在歷史問題上做一些讓步,以求得日本與東亞國家的良好關系13。

然而,即便2015年萬隆會議六十周年的亞非領導人會議上“習安會”再次順利進行,安倍內閣的三位部長和百余名議員還是參拜了靖國神社,引起中韓等多國的強烈不滿和譴責。

對此,美國戰略家約瑟夫·奈曾認為,日本內閣堅持參拜靖國神社,丟失了在亞洲的大片傳統陣地,是拘泥于過去、缺乏開拓未來的戰略眼光的做法。奈甚至認為,日本糾纏于歷史,自我束縛,只會讓中國在東亞地區的外交影響力急劇擴大。而早在2013年12月安倍晉三首相參拜靖國神社后,美國政府就公開表示了“失望”,這實際上是對日本“恨鐵不成鋼”的一種表露。14

此外,就日本領導人個人因素而言,安倍對過去的歷史問題并不是很清楚,是因為他自己的祖父本身是戰犯。他可能非常喜歡自己的祖父,所以有一些肯定“二戰”的想法。15

綜合分析共同社2014年北京APEC會議的涉華報道中的中日關系,可知安倍政府對中國的外交政策由國內外輿論壓力下“渴望改善關系”,到“利用中日關系的改善提前解散議會,以贏得選民支持”的精明務實,再到對所達成緩和關系的“四點基本共識”的不同解讀、置中國對釣魚島主權問題的嚴厲強硬態度于不顧、可能引發中日新一輪的對峙。表明日本政府在對中日兩國的關系發展中,依然不愿正視已有問題。安倍政府既擔心中韓合作擠壓日企的發展空間,又不愿正視二戰中的慰安婦等歷史問題,繼續因“四點共識”的不同解讀在島嶼主權問題上的反復揪扯,成為與中韓關系進展中不可回避的結點。

然而,日本安倍政府對外決策時一貫的“實用主義”心理、歷史認知模糊、對外戰略誤判等特征,已引起國際社會的不滿乃至中韓東亞鄰國的強烈抗議。安倍政府的外交策略顯然不能得國際社會之“道”。另外,由于日本政局的動蕩不穩,外交策略隨著領導人和內閣的變動而變動,外交決策需日本各階層間協商達成、執行時也可能會遭“打折”,安倍一味謀求“國家正常化”的道路未必能持續走下去。

三、中日關系友好發展的關鍵:政治互信、共同目標、務實合作

1.政治互信:對APEC會議上最重要的成果“四點共識”的解讀

此外,關于APEC會議周之后的報道樣本中,2014年11月18日共同社發表的一則長篇評析“日中對四點共識的解讀大相徑庭恐引發新的對立”。報道中指出“日方將11月10日舉行的中日首腦會談視為安倍此訪的首要成果,力圖緩和兩國間的緊張局勢。然而雙方7日為打破中日關系僵局發布的四點原則共識含糊不清。中方強調日方做出了讓步,日方則表示對尖閣諸島(中國稱釣魚島)的立場保持不變。14日至17日期間,中國公務船在釣魚島附近的毗連區航行,反映了中國政府在首腦會談后沒有改變對日強硬姿態的現狀”。

表明中日首腦非正式會談,使日本政府及媒體基本對中日關系的緩和持積極的態度,但共同社作為日本媒體中樞,也客觀地意識到中日兩國關系的實質進展,明顯受制于中日之間“政治互信的缺失”。

而2014年11月26日,中國社科院日本研究所副所長楊伯江在現代國際關系學院第二屆“大國關系研究方法”講習班中,也曾對中日關于“四點共識”的不同解讀作出具體闡釋:日本外相“否認四點共識”,稱政府之間達成的“共識”,并不具備法律效力。對此,日本參議院網站并沒有做出正面回應,這是中日雙方對“法”的理解和解讀不同所造成的。中日最高領導人之間達成的政治互信“共識”,比同國際法,中日之間應予以尊重。而日本外相這一言論,也側面反映了日本朝野內的混亂,為執政黨出難題,一定程度上甚至會“激化政治矛盾”。

2.共同目標:借助亞投行、“一帶一路”等戰略,積極促進東亞“命運共同體”的一體化進程

鑒于法德和解與歐洲一體化互相促進的經驗,實現中日關系的真正和解,需要借助于東亞一體化這一平臺的發展。“無論是歐洲一體化進程中法德和解所起作用的經驗,還是當前東亞合作和一體化的現實及其發展前景都告訴我們,中日關系是實現東亞加強合作走一體化道路能否做到扎實可靠和名副其實的關鍵。就像沒有法德和解、法德軸心,就不可能有歐洲一體化一樣,沒有中日的全面合作,也不可能實現真正的東亞一體化。”16

由于美國因素的強大影響,日本對是否融入亞洲搖擺不定,這也是東亞一體化發展緩慢的重要原因。比如中國倡議建設“亞投行”,日本既有管理優勢,又有地域優勢,盡管日本國內民眾呼聲很高,但是礙于日美同盟,安倍一直未表示加入。2015年紀念萬隆會議六十周年的亞非領導人會議上,中國對日外交化被動為主動,國家領導人習近平與日本首相安倍會談亞投行、“一帶一路”等事宜,真摯邀請日本的加入與合作。

如果中日統一戰略目標,本著互利共贏的精神推進務實合作,遵循從經濟到政治,由易入難,循序漸進的路線,在密切交往和務實合作進程中增強雙方政治互信,東亞一體化的步伐會大大加快;而在這一過程中,中日和解的進程必將加快。

3.建立分歧管控機制:保障雙邊關系的平穩發展

法德關系制度化保證了雙方即使有分歧,也不會出現關系逆轉。中日之間應汲取法德和解的經驗,建立雙邊分歧管控機制,健全多層次合作機制,利用各種交流渠道使中日關系制度化、穩定化。關于領土領海爭端問題,一方面堅持主權原則不動搖,另一方面可遵循“擱置爭議、共同開發”的和平友好策略,有效利用雙邊和多邊平臺共同解決。此外,也應在經濟政治合作交往過程中,重視兩國民間和青年之間的交流,正確引導兩國的民族主義情緒,增進相互理解。17

四、探析中日關系走向:需耐心誠心經營

綜合來看,國家之間的關系,也類似于人與人之間的婚戀關系。七十年代中日建交之處,中國經濟落后,日本出于愧疚和人道主義,向中國提供技術和資金支持,促進中國經濟恢復與發展,也造就了中日外交史上著名的“蜜月期”。八九十年代,隨著中國的改革開放和經濟飛速增長,尤其是進入二十一世紀之后,中國超越日本,成為世界第二大經濟體,引起日本的各種提防和不滿,但是中國的經濟壯大并不足以使日本心服口服、由衷贊賞,因為中國的科技創新、環保教育等多個方面還與日本有很大的差距。這時候中國需要更好地借鑒其優秀經驗發展自己,加強同日本的合作,贏得其國民的信賴,密切雙邊關系。

此外,戀人能夠順利地度過磨合期,進入婚姻,也有賴于共同的責任和目標。中日應該為東亞一體化而共同努力,尤其是日本空間小,需要借助鄰國資源,與鄰國友好發展。

在此期間,處理好中日關系中的“第三者”問題,也是一個關鍵環節。美國作為中日關系中的“超級第三者”,其強大因素“在一定意義上可以說,日本的對華關系是美國全球戰略中的對華關系,是日美中三角形框架中發展的對華關系。”18日本的這種外交定位,使中日關系發展受到嚴重影響。因此,中國在與日本友好合作的過程中,要處理好中美兩國關系,不挑戰其超級大國地位,堅持“中美新型大國關系”原則,就兩國利益共同點加強戰略合作。

最后,中日關系的長遠發展離不開制度和法律保障,良好的分歧管控和協商解決機制,將為中日歷史問題、島嶼海事紛爭等提供良好的協商平臺和解決途徑。

(本文系中國傳媒大學亞洲傳媒研究中心資助項目“日本共同社涉華報道分析—以2014北京APEC報道為例”〔項目編號:AMEC2014-5〕的研究成果。)

注釋:

① 《日本共同社基于NewsML的自動分類系統》,《中國傳媒科技》,2007年第6期。

② 資料來源:http://china.kyodonews.jp/news/2014/11/86066.html。

③ 資料來源:http://china.kyodonews.jp/news/2014/11/86201.html。

④ 胡樂:《日本共同社:中日關系是重中之重》,《對外大傳播》,2007年第3期。

⑤ 資料來源:http://china.kyodonews.jp/news/2014/11/86086.html。

⑥ 資料來源:http://china.kyodonews.jp/news/2014/11/85997.html。

⑦ 郭崇:《日本“有用即真理”價值觀的探析》,《文化學刊》,2015年第3期。

⑧ 黃靖:《化被動為主動,先聲奪人習式外交,抓住了哪些關鍵點》,《人民論壇》,2015年4月上。

⑨ [美]克里斯托弗:《日本精神》,光明日報出版社1988年版,第128頁。

⑩ 參見梁中美:《日本國家主義析論》,貴州師范大學碩士學位論文,2006年。

(11) 吳懷中:《安倍“戰略外交”及其對華影響評析》,《日本學刊》,2014年第1期。

(12)資料來源:http://china.kyodonews.jp/news/2014/12/89128.html。

(13) 何曉松:《試析安倍的國家戰略——以修改和平憲法為中心》,《世界經濟與政治論壇》,2014年第2期。

(14) 朱建榮:《日本外交決策:戰略型抑或反應型》,《同舟共濟》,2015年第2期。

(15) 白巖松:《行走在愛與恨之間》,北京聯合出版公司2014年版,第58頁。

(16) 伍貽康:《歐洲一體化整合協調經驗及其啟迪》,《太平洋學報》,2005年第1期。

(17) 張曉鋒:《法德和解的原因及其對改善中日關系的啟示》,《重慶科技學院學報(社會科學版)》,2015年第1期。

(18)馮昭奎:《復交40年:中日關系中的美國因素》,《日本學刊》,2012年第5期。

(作者梁巖系中國傳媒大學國際交流與合作處處長、教授;吳燕博系中國傳媒大學國際新聞專業碩士研究生)

【責任編輯:張毓強】