社會(huì)政策的雙重協(xié)調(diào)方法及其在社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)用

李 兵 張 楊 楊寶山 苑雅玲

(1.中共北京市委黨校社會(huì)學(xué)部 北京 100044;2.國(guó)海證券股份有限公司資產(chǎn)管理部 北京 100044;3.北京市民政局政策研究室 北京 100020;4.中國(guó)人民大學(xué)社會(huì)與人口學(xué)院 北京 100871)

前言

社會(huì)政策一般把注意力放在醫(yī)療衛(wèi)生、教育、社會(huì)保障(收入維持和就業(yè)的社會(huì)政策)、社會(huì)住房和個(gè)人社會(huì)服務(wù)五個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域(Dean,2006)。當(dāng)政府制定和實(shí)施社會(huì)政策的時(shí)候,一般實(shí)行部門管理原則。這也是各國(guó)政府通行的做法。在中國(guó),以上五個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域分別由衛(wèi)生、教育、人力資源和社會(huì)保障、建設(shè)、民政等政府部門主管。社會(huì)政策實(shí)行部門負(fù)責(zé)制一方面有利于明確政策責(zé)任主體,保證社會(huì)政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。另一方面,因?yàn)楦鞣N社會(huì)政策之間以及社會(huì)政策與其他政策之間存在著有機(jī)的聯(lián)系,部門負(fù)責(zé)制不可避免地造成條塊分割、山頭主義、政出多門、相互扯皮、效率不高、碎片化等問(wèn)題。因此,社會(huì)政策的協(xié)調(diào)議題一直是各國(guó)政府考慮解決的重要議題,也是政府治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。尤其在當(dāng)今的中國(guó),隨著對(duì)民生建設(shè)工作的深入發(fā)展,政府官員越來(lái)越認(rèn)識(shí)到社會(huì)政策協(xié)調(diào)對(duì)促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重要作用,不僅在實(shí)踐中積極探索政策協(xié)調(diào)的好辦法和好措施,同時(shí)也迫切希望從理論高度加強(qiáng)對(duì)社會(huì)政策協(xié)調(diào)的研究。為此,本文首先提出一個(gè)社會(huì)政策的雙重協(xié)調(diào)方法的概念框架;其次,從社會(huì)科學(xué)理論的角度對(duì)社會(huì)政策的雙重協(xié)調(diào)方法進(jìn)行闡述;最后,對(duì)社會(huì)政策的雙重協(xié)調(diào)方法在社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)用進(jìn)行分析。

一、雙重協(xié)調(diào)方法的構(gòu)架

1.定義和分類

在政策領(lǐng)域,許多政府、政府領(lǐng)導(dǎo)人和公務(wù)人員都在不斷地努力尋找更好的治理方法。這些努力不僅有助于學(xué)者從事研究,而且有效的政府行為能夠給公民個(gè)人和集體帶來(lái)更多的好處(彼得斯,2013)。社會(huì)政策的部門管理分工和專業(yè)化,這必然伴生協(xié)調(diào)需求,因而協(xié)調(diào)是社會(huì)政策研究的永恒主題之一。由于時(shí)代背景和組織環(huán)境的不同,協(xié)調(diào)的目標(biāo)、范圍和方式相應(yīng)會(huì)有所不同,這些不同賦予了“協(xié)調(diào)”這一古老概念以新的內(nèi)涵,并形成新的話語(yǔ)體系(巴達(dá)赫,2011)。因此,本文提出針對(duì)中國(guó)社會(huì)政策治理的一個(gè)新概念,即社會(huì)政策的雙重協(xié)調(diào)方法。

社會(huì)政策的雙重協(xié)調(diào)方法作為政策過(guò)程中的聯(lián)系環(huán)節(jié)(能否被稱為政策領(lǐng)域的第三條道路值得研究),指主管某項(xiàng)社會(huì)政策或項(xiàng)目的中央部委,為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)該政策的目標(biāo),根據(jù)實(shí)際需要,與相關(guān)政府部門和社會(huì)機(jī)構(gòu)就政策制定和實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)的一種政策活動(dòng)。其雙重性表現(xiàn)在:

(1)就所要協(xié)調(diào)的政策而言所表現(xiàn)出的雙重性:一是協(xié)調(diào)某項(xiàng)社會(huì)政策或項(xiàng)目與相關(guān)社會(huì)政策或項(xiàng)目之間的關(guān)系。二是協(xié)調(diào)某項(xiàng)社會(huì)政策或項(xiàng)目與相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策之間的關(guān)系。目的是減少政策之間可能的沖突,達(dá)成對(duì)政策目標(biāo)共識(shí)。這也是對(duì)社會(huì)發(fā)展的觀點(diǎn)的具體落實(shí),即尋求在社會(huì)政策領(lǐng)域內(nèi)整合社會(huì)福利和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。它協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)政策和社會(huì)政策制定,并為聯(lián)系經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)政策或項(xiàng)目,創(chuàng)造制度機(jī)制(Midgley&Sherraden,2009)。

(2)就所要協(xié)調(diào)的政府部門而言所表現(xiàn)出的雙重性,也被稱為“政府內(nèi)部協(xié)調(diào)”:一是與中央同級(jí)部門之間的協(xié)調(diào),也叫水平協(xié)調(diào);二是與地方政府部門之間的協(xié)調(diào),也叫垂直協(xié)調(diào)。協(xié)調(diào)工作主要解決的是條塊管理存在的問(wèn)題,目的是能夠建立一種跨部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,調(diào)動(dòng)相關(guān)政府部門的能動(dòng)力,保證政令暢通。

(3)就所要協(xié)調(diào)的各種機(jī)構(gòu)而言所表現(xiàn)出的雙重性,也被稱為“內(nèi)外協(xié)調(diào)”:一是政府部門內(nèi)的協(xié)調(diào);二是政府部門和非政府之間的協(xié)調(diào)。

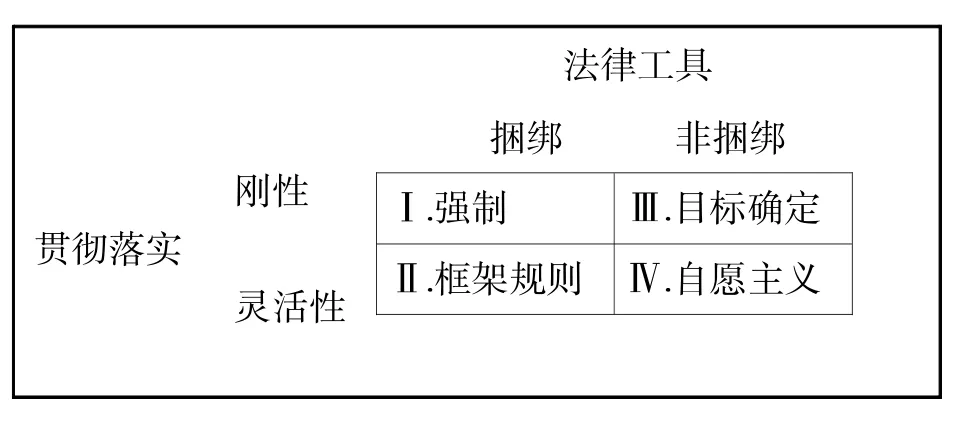

(4)就相關(guān)政府部門在協(xié)調(diào)過(guò)程中的手段、能動(dòng)性和彈性而言所表現(xiàn)出的雙重性:一是義務(wù)性協(xié)調(diào),它是一種硬性協(xié)調(diào),即在有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定下所進(jìn)行的協(xié)調(diào)工作,法律是政策協(xié)調(diào)的主要機(jī)制,這種協(xié)調(diào)工作具有被動(dòng)性的特點(diǎn);二是自愿性協(xié)調(diào)(自覺(jué)性協(xié)調(diào)),它是一種軟性協(xié)調(diào),主要依靠非正式機(jī)制,具有主動(dòng)性的特點(diǎn),也可以被稱為“軟治理”。可供看考的框架見(jiàn)表1。可以預(yù)見(jiàn),雙重協(xié)調(diào)方法從義務(wù)性(強(qiáng)制性)協(xié)調(diào)向綜合采用義務(wù)性協(xié)調(diào)和自愿性協(xié)調(diào)(自覺(jué)性協(xié)調(diào))的轉(zhuǎn)變,將是實(shí)現(xiàn)政策良性治理的努力方向。

表1 貫徹落實(shí)框架

2.雙重協(xié)調(diào)方法是社會(huì)政策治理的一種工具

對(duì)于政府及其成員而言,至關(guān)重要的是不斷探索提升政府效能和服務(wù)品質(zhì)的創(chuàng)新機(jī)制(彼得斯,2013)。雙重協(xié)調(diào)方法是社會(huì)政策制定和貫徹落實(shí)的一種工作機(jī)制,也是社會(huì)政策治理的一種有效工具。要落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法,需要建立一種制度機(jī)制,即協(xié)調(diào)工作的制度化建設(shè)。

(1)雙重協(xié)調(diào)方法是一匹良馬,誰(shuí)是駕馭者,即誰(shuí)來(lái)承擔(dān)協(xié)調(diào)任務(wù)?要有一個(gè)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。主要有這么幾種設(shè)置:一是主管部門主動(dòng)承擔(dān)協(xié)調(diào)任務(wù)。二是成立一個(gè)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)來(lái)承擔(dān)協(xié)調(diào)工作,如協(xié)調(diào)老齡工作的全國(guó)老齡工作委員會(huì),協(xié)調(diào)殘疾人工作的殘疾人工作委員會(huì),還有青少年工作委員會(huì)等。但是國(guó)務(wù)院承擔(dān)協(xié)調(diào)工作。三是中央財(cái)金領(lǐng)導(dǎo)小組承擔(dān)協(xié)調(diào)工作。無(wú)論哪種設(shè)置,均有利有弊,應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況,靈活地采取一種設(shè)置,或綜合采用以上幾種設(shè)置。

(2)培育和提高政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)能力。雙重協(xié)調(diào)方法的落實(shí)取決于政府行動(dòng)者的協(xié)調(diào)能力。政府行動(dòng)者的協(xié)調(diào)能力主要體現(xiàn)在這么幾個(gè)方面:一是對(duì)政策環(huán)境挑戰(zhàn)的明確反映(Ferrera&Sacchi,2004)。二是對(duì)政策的領(lǐng)會(huì)和把握能力,熟知政策制定和貫徹落實(shí)哪些方面需要協(xié)調(diào)。三是公關(guān)能力,即善于和同級(jí)相關(guān)政府部門、地方政府部門打交道,善于激發(fā)各種政府行動(dòng)者并將他們的貢獻(xiàn)聚集到一起。四是學(xué)習(xí)和落實(shí)能力,即善于在協(xié)調(diào)實(shí)踐中學(xué)習(xí),并將協(xié)調(diào)工作落實(shí)到實(shí)處。

(3)建立監(jiān)督機(jī)制。監(jiān)督機(jī)制包括設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)和確定監(jiān)督步驟。就設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)而言,是在政府內(nèi)設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu),還是由人大來(lái)監(jiān)督,或由其他機(jī)構(gòu)來(lái)監(jiān)督,這對(duì)良好的政策治理來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。監(jiān)督的具體步驟包括:一是要針對(duì)協(xié)調(diào)目標(biāo)制定行動(dòng)計(jì)劃(Régent,2002)、時(shí)間表、行動(dòng)路線圖。二是將行動(dòng)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為行動(dòng)指標(biāo)。三是根據(jù)行動(dòng)計(jì)劃和行動(dòng)指標(biāo)檢查雙重協(xié)調(diào)方法的落實(shí)情況,并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

總之,只要存在社會(huì)政策的部門分工管理,政策協(xié)調(diào)就成為政府管理的永恒主題之一。雙重協(xié)調(diào)方法作為社會(huì)政策治理的一種混合機(jī)制,需要各機(jī)構(gòu)的聯(lián)合而不是競(jìng)爭(zhēng),更多地依賴于自愿主義、輔助、融合、政策整合。更多地需要用政策聯(lián)系、標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)、對(duì)話、說(shuō)服、多次重復(fù)協(xié)調(diào)、信息傳播、建立跨部門數(shù)據(jù)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)(Jacobsson,2001;Gu..mu..s,2006)。

3.“雙重協(xié)調(diào)方法”的價(jià)值和原理

(1)面臨的挑戰(zhàn)

政策協(xié)調(diào)會(huì)遇到來(lái)自認(rèn)識(shí)上和體制上的挑戰(zhàn),需要認(rèn)真研究和克服。

第一,來(lái)自認(rèn)識(shí)上的挑戰(zhàn)。一方面,各級(jí)政府部門的領(lǐng)導(dǎo)和官員對(duì)社會(huì)政策的認(rèn)識(shí)程度、理解程度和重視程度,對(duì)于雙重協(xié)調(diào)方法的落實(shí)至關(guān)重要。

第二,體制上的挑戰(zhàn)。由于政府系統(tǒng)的復(fù)雜性,每個(gè)部門有自己的邊界,為了維護(hù)各自部門的利益、權(quán)利和地位,各部門可能會(huì)從“算計(jì)”的角度決定是否參與協(xié)調(diào)工作以及參與的程度。結(jié)果有可能會(huì)導(dǎo)致協(xié)調(diào)的困難。由于存在職責(zé)交叉,矛盾和扯皮也不可避免,也增加了協(xié)調(diào)的難度。

第三,責(zé)任缺失,導(dǎo)致決策障礙(Nies,2004),甚至無(wú)法協(xié)調(diào)。中國(guó)的社會(huì)政策還處于完善階段,某些社會(huì)政策還處于無(wú)人管的狀態(tài),缺少政府主管部門也會(huì)造成協(xié)調(diào)的障礙。

“雙重協(xié)調(diào)方法”的實(shí)施能夠應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),對(duì)于提高社會(huì)政策的制定水平和實(shí)施效果具有積極的價(jià)值:

第一,雙重協(xié)調(diào)方法能夠?yàn)閯?chuàng)造者提供一系列現(xiàn)成的實(shí)踐觀和行動(dòng)觀(巴達(dá)赫,2011)。

第二,雙重協(xié)調(diào)方法能夠培育和強(qiáng)化政府部門的公共精神。

第三,雙重協(xié)調(diào)方法是行為取向和過(guò)程取向的。

第四,雙重協(xié)調(diào)方法能夠把社會(huì)政策過(guò)程的各種環(huán)節(jié)有機(jī)地聯(lián)系起來(lái)。

第五,雙重協(xié)調(diào)方法能夠使政府部門清醒地認(rèn)識(shí)到協(xié)調(diào)對(duì)于提高政府效能、促進(jìn)社會(huì)會(huì)事業(yè)發(fā)展的重要性。

(2)雙重協(xié)調(diào)方法遵循的原理

第一,依賴原理,即所有介入社會(huì)政策的各種機(jī)構(gòu)認(rèn)識(shí)到他們之間的相互依賴。

第二,共擔(dān)原理,即社會(huì)政策的設(shè)想、行動(dòng)、資源和風(fēng)險(xiǎn)被相關(guān)機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)。

第三,成本原理,即協(xié)調(diào)過(guò)程需要花費(fèi)資金和物質(zhì)等資源成本,因此,協(xié)調(diào)工作要遵循成本—效益原則,協(xié)調(diào)工作能使社會(huì)政策系統(tǒng)變得更好管理和能夠提供更好的服務(wù)。總之,協(xié)調(diào)的成功依賴于針對(duì)社會(huì)政策系統(tǒng)發(fā)展的計(jì)劃制定和資源的足夠投資(李兵,2014;Leutz,1999)。

第四,時(shí)間原理(或過(guò)程原理)。有些協(xié)調(diào)工作具有持久性,有些協(xié)調(diào)工作則是短期可實(shí)現(xiàn)的。因此,協(xié)調(diào)工作具有時(shí)間上的不同步性。因此,切記協(xié)調(diào)工作是很費(fèi)時(shí)的,要耐心。

二、契合雙重協(xié)調(diào)方法與政治經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)的命題

1.系統(tǒng)理論與雙重協(xié)調(diào)方法

(1)社會(huì)政策可以被看作為一個(gè)有機(jī)的系統(tǒng),同樣各種具體的社會(huì)政策也可以被看作為一個(gè)整合的系統(tǒng)。具體社會(huì)政策由相互關(guān)聯(lián)的實(shí)體的活動(dòng)組成,如政府部門、目標(biāo)人群、公共的和私有機(jī)構(gòu)等所從事的活動(dòng)。從系統(tǒng)理論的觀點(diǎn)來(lái)看,某項(xiàng)社會(huì)政策是一個(gè)開(kāi)放的系統(tǒng),既受到內(nèi)部因素的影響,也受到外部因素的影響(Carter,2013)。它不斷地確定和完善與外部環(huán)境之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。

命題1a.某項(xiàng)社會(huì)政策的制定和實(shí)施越是需要相關(guān)社會(huì)政策的配合,那么,越有可能落實(shí)社會(huì)政策內(nèi)的雙重協(xié)調(diào)方法。

命題1b.某項(xiàng)社會(huì)政策的制定和實(shí)施越是需要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息等資源的保障,那么,越有可能落實(shí)與經(jīng)濟(jì)政策之間的雙重協(xié)調(diào)方法。

(2)從系統(tǒng)理論的觀點(diǎn)出發(fā),政府也可以被看作為一個(gè)系統(tǒng)。當(dāng)某項(xiàng)社會(huì)政策的主管部門為了保證政策制定好、實(shí)施好,就必須進(jìn)行協(xié)調(diào)活動(dòng)。

命題lc.某項(xiàng)社會(huì)政策的制定和實(shí)施涉及相關(guān)政府部門的職責(zé)越多,那么,中央政府之間越有可能落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

命題1d.中央和地方政府的職責(zé)分工越明確,那么,中央政府和地方政府之間越有可能就資金、項(xiàng)目等議題落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

命題1e.某項(xiàng)社會(huì)政策的政府供給能力越是不足,那么,越有可能動(dòng)員社會(huì)力量參與政策的制定和實(shí)施,落實(shí)與非政府之間的雙重協(xié)調(diào)方法。

2.新功能主義與雙重協(xié)調(diào)方法

(1)新功能主義有三個(gè)假定(Io annou&Niemann,2003)。功能主義的第一個(gè)假定認(rèn)為,民主政治的普遍性,伴隨著多樣的和多層次的行動(dòng)者,除了國(guó)家政府上層從事政策制定,地方政府、社會(huì)伙伴、社會(huì)組織和其他利益相關(guān)者對(duì)社會(huì)政策的制定和貫徹落實(shí)也起著積極的作用。第二個(gè)假定認(rèn)為,行動(dòng)者有能力學(xué)習(xí),在參與政策過(guò)程中有利于促進(jìn)相互學(xué)習(xí)。第三個(gè)假定認(rèn)為,整合是一個(gè)過(guò)程。這三個(gè)假定得到雙重協(xié)調(diào)方法某種程度上的應(yīng)正。

(2)三個(gè)假定構(gòu)成新功能主義的核心概念——溢出(spillover)理論的基礎(chǔ)。溢出包括功能性溢出和政治性溢出兩個(gè)方面。一方面,功能性溢出產(chǎn)生功能壓力,使國(guó)家社會(huì)政策的制定和實(shí)施呈現(xiàn)出一種動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。另一方面,政治性溢出產(chǎn)生整合壓力,使政府精英們和非政府精英們都意識(shí)到單一中央政府層次無(wú)法解決所有的社會(huì)政策問(wèn)題。

命題2a.當(dāng)一個(gè)國(guó)家的政治民主化程度越高,對(duì)政策協(xié)調(diào)理解的程度越深,那么,越有可能采用“軟治理”,調(diào)動(dòng)各方面的積極性參與政策的制定和實(shí)施,落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法的自覺(jué)程度越高。

命題2b.當(dāng)一個(gè)國(guó)家社會(huì)政策的制定和實(shí)施呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制越明顯,那么,越有可能落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

命題2c.當(dāng)一個(gè)國(guó)家對(duì)政策的整合壓力越大,那么,落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法所持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng),并且是可持續(xù)的。

3.新制度主義與雙重協(xié)調(diào)方法

(1)規(guī)范制度主義與雙重協(xié)調(diào)方法。彼得斯(2011)認(rèn)為,第一,規(guī)范制度主義非常強(qiáng)調(diào)制度的規(guī)范,把規(guī)范理解為制度如何發(fā)揮作用,如何決定或者至少是塑造某種行為的一種方式。第二,在解釋行為的時(shí)候,組織的規(guī)范和價(jià)值被賦予了核心地位。第三,政治行動(dòng)者更多地反映了他們所屬的組織的價(jià)值。

命題3a.政府越是將雙重協(xié)調(diào)方法制度化,并作為政府機(jī)構(gòu)的規(guī)范和價(jià)值,那么,政策行動(dòng)者越有可能發(fā)揮主觀能動(dòng)性,落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

(2)歷史制度主義。彼得斯(2011)認(rèn)為,第一,制度創(chuàng)設(shè)或者政策最初發(fā)起時(shí)所選擇的政策,將持續(xù)和極大決定性地影響未來(lái)的政策。第二,觀念在政策塑造中扮演的關(guān)鍵性角色(Hall,1989)。好的制度就是那些能夠把觀念基礎(chǔ)轉(zhuǎn)化為行動(dòng)的制度(彼得斯,2011)。第三,一個(gè)規(guī)則總會(huì)引發(fā)另一個(gè)規(guī)則,作為對(duì)第一個(gè)規(guī)則的不完善之處的修補(bǔ)。制度的規(guī)則和結(jié)構(gòu)也是如此,用以盡力解決他們自身所造成的問(wèn)題(Crozier,1962;March&Simon,1957)。第四,政策學(xué)習(xí)比制度學(xué)習(xí)更能考察政策的重新塑造,并可能隨之對(duì)相關(guān)的制度進(jìn)行重新構(gòu)造。

命題3b.政府越是將雙重協(xié)調(diào)方法制度化,那么,政策行動(dòng)者越有可能發(fā)揮主觀能動(dòng)性,越有可能保持雙重協(xié)調(diào)方法的持久落實(shí)。

命題3c.政府對(duì)政策協(xié)調(diào)的重要性認(rèn)識(shí)越深,越是能夠就協(xié)調(diào)達(dá)成共識(shí),那么,政策行動(dòng)者越有可能發(fā)揮主觀能動(dòng)性,落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

(3)經(jīng)驗(yàn)制度主義與雙重協(xié)調(diào)方法。經(jīng)驗(yàn)制度主義認(rèn)為政府結(jié)構(gòu)影響著政策演進(jìn)的方式和選擇(彼得斯,2011)。綜合歷史制度主義第三點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)制度主義觀點(diǎn),可以得出以下命題。

命題3d.政府的社會(huì)政策部門管理越是制度化,那么,政策行動(dòng)者越有可能從事政策學(xué)習(xí),制定和落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法,提高政策效率,實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)。

(4)社會(huì)學(xué)制度主義與雙重協(xié)調(diào)方法。社會(huì)學(xué)制度主義描述的是政府與非政府組織之間的互動(dòng)關(guān)系。

命題3e.政府與非政府之間的互動(dòng)關(guān)系越是結(jié)構(gòu)化,那么,政府與非政府之間越有可能建立對(duì)話機(jī)制,通過(guò)交流行動(dòng)提高非政府機(jī)構(gòu)參與政府決策的社會(huì)合法性,促進(jìn)政策整合,落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

4.建構(gòu)主義與雙重協(xié)調(diào)方法

建構(gòu)主義理論可以歸納為這么幾點(diǎn):(1)人被看做是有資格能力和溝通能力的行動(dòng)者,他們積極主動(dòng)地創(chuàng)造或建構(gòu)著社會(huì)世界(沃特斯,2000)。(2)建構(gòu)主義區(qū)別于制度主義,因?yàn)樗麄儚?qiáng)調(diào)偏好形成的主觀性質(zhì),偏好形成的主觀性質(zhì)來(lái)源于行動(dòng)者的復(fù)雜的互動(dòng)模式。因此,交流和對(duì)話機(jī)制對(duì)建構(gòu)主義至關(guān)重要(Tsarouhas,2009)。(3)制度被認(rèn)為是最重要的,因?yàn)樗麄儾粌H決定行動(dòng)者偏好,而且對(duì)偏好的形成有顯著的貢獻(xiàn)(Tsarouhas,2009)。(4)制度不僅僅是構(gòu)造理性行動(dòng)這預(yù)期的一套規(guī)則和預(yù)期,制度是由行動(dòng)者、他們的信仰、他們的偏好、他們的興趣(利益)構(gòu)成的(Checkel,1998)。

命題4a.政策行動(dòng)者之間的對(duì)話和交流對(duì)于建立協(xié)調(diào)機(jī)制和落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法起著重要的溝通作用。政策行動(dòng)者之間的對(duì)話和交流機(jī)制越是順暢,越是有利于落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

命題4b.政策行動(dòng)者在對(duì)話和交流過(guò)程中落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法,有利于政策學(xué)習(xí),提高政策制定的水平和政策實(shí)施的效果。

命題4c.政策行動(dòng)者越是平等地對(duì)話和交流,越是有利于落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法,越是有利于政策參與。

5.社會(huì)交換理論與雙重協(xié)調(diào)方法

約翰遜(1988)認(rèn)為,(1)用代價(jià)和報(bào)酬分析社會(huì)關(guān)系是交換理論的一個(gè)主要特征。(2)交換只有當(dāng)雙方從交換中獲得利益時(shí)才會(huì)發(fā)生,而且每個(gè)人通過(guò)相互協(xié)商好的交換追求各自的利益時(shí),才能為社會(huì)提供最好的福利。(3)較大型的社會(huì)結(jié)構(gòu)是從基本的交換過(guò)程中產(chǎn)生的。

命題5a.當(dāng)政策行動(dòng)者在政策協(xié)商過(guò)程中越是能夠?qū)崿F(xiàn)雙贏或多贏,那么,政策行動(dòng)者約有可能落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

命題5b.當(dāng)政策行動(dòng)者在政策協(xié)商過(guò)程中越是能夠?qū)崿F(xiàn)雙贏或多贏,那么,政策行動(dòng)者約有可能使雙重協(xié)調(diào)方法制度化。

此外,社會(huì)學(xué)中的互動(dòng)理論和沖突理論等等理論,對(duì)于解釋落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法都有一定的解釋力,有待于進(jìn)一步挖掘。

6.經(jīng)濟(jì)理論與雙重協(xié)調(diào)方法

經(jīng)濟(jì)學(xué)中也有不少理論能夠解釋雙重協(xié)調(diào)方法,本文只選擇交易成本經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和代理理論進(jìn)行分析。

(1)交易成本經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。交易成本是新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心概念,交易成本經(jīng)濟(jì)學(xué)理論認(rèn)為(維基網(wǎng),2014):第一,市場(chǎng)交易和經(jīng)濟(jì)交易都發(fā)生在一定的政治背景下,這種政治背景的形成和公共物品的供給,都是有成本的。從一般意義上來(lái)說(shuō),政治交易成本就是通過(guò)集體行動(dòng)來(lái)供給公共物品的成本。它類似于一個(gè)企業(yè)內(nèi)的經(jīng)理交易成本。第二,交易成本是用來(lái)描述達(dá)成和履行合同協(xié)議的阻礙的術(shù)語(yǔ)。這一成本被認(rèn)為與討價(jià)還價(jià)、簽訂契約和監(jiān)督契約履行等等活動(dòng)有關(guān),這些活動(dòng)是在交易者之間協(xié)調(diào)活動(dòng)的時(shí)候產(chǎn)生的行為。

命題6a.一個(gè)國(guó)家的政策行動(dòng)者各方的政策交易成本越低,那么,越有可能落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

(2)代理理論。代理理論能夠闡述了政府與非政府之間的委托—代理關(guān)系。委托代理理論的中心議題是研究在利益相沖突和信息不對(duì)稱的環(huán)境下,委托人如何設(shè)計(jì)最優(yōu)契約來(lái)激勵(lì)代理人。

命題6b.一個(gè)國(guó)家的政府和非政府之間的伙伴關(guān)系越是制度化,雙方越有可能更多獲益,那么,政策行動(dòng)者越有可能健全協(xié)商機(jī)制,落實(shí)雙重協(xié)調(diào)方法。

三、雙重協(xié)調(diào)方法和社會(huì)服務(wù)

1.創(chuàng)設(shè)社會(huì)服務(wù)的政府管理部門

大部制是趨勢(shì)。中共“十七大”報(bào)告指出,要“加大機(jī)構(gòu)整合力度,探索實(shí)行職能有機(jī)統(tǒng)一的大部門體制,健全部門間協(xié)調(diào)配合機(jī)制”。從目前的情況來(lái)看,社會(huì)政策的五個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域,醫(yī)療衛(wèi)生、教育、社會(huì)保障(收入維持和就業(yè)的社會(huì)政策)和社會(huì)住房這四個(gè)領(lǐng)域的政府職責(zé)和政府管理部門已經(jīng)明確,唯獨(dú)個(gè)人社會(huì)服務(wù)政府職責(zé)和政府管理部門沒(méi)有明確。管理社會(huì)服務(wù)的職責(zé)分散在民政、教育、公安、司法、殘聯(lián)等多個(gè)部門。雖然民政部已經(jīng)提出了要構(gòu)建社會(huì)服務(wù)體系。但社會(huì)服務(wù)依然只在民政部門內(nèi)被談及。因此,本文認(rèn)為:

(1)有必要乘大部制改革的東風(fēng),整合社會(huì)服務(wù)的政府管理職責(zé)。建議由民政部門統(tǒng)一管理社會(huì)服務(wù)。

(2)大部制改革目的是理順政府職責(zé),確定政府職責(zé)邊界。但即便創(chuàng)設(shè)了社會(huì)服務(wù),由于社會(huì)政策的部門管理分工和專業(yè)化,社會(huì)服務(wù)政策仍然需要與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào),

總之,無(wú)論大部制如何完善,政府部門的職責(zé)交叉就是依舊存在,矛盾和扯皮也不可避免。因此,社會(huì)政策的跨部門協(xié)調(diào)和大部制改革一樣重要,甚至更重要。涉及到社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域,更是如此。

2.雙重協(xié)調(diào)方法在社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)用

(1)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域的每項(xiàng)活動(dòng)都可能涉及多個(gè)政府和非政府部門及其政策,本文不可能全部列出,只能提出主要的協(xié)調(diào)部門和協(xié)調(diào)內(nèi)容。

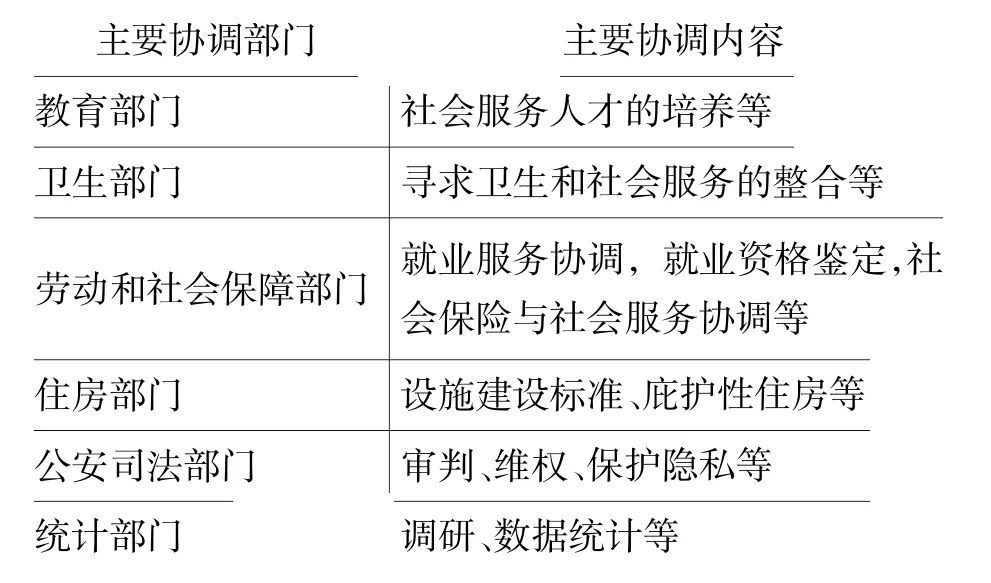

第一,同級(jí)政府之間社會(huì)政策內(nèi)的協(xié)調(diào)。主要的協(xié)調(diào)內(nèi)容見(jiàn)表2。

表2 同級(jí)政府之間社會(huì)政策內(nèi)的協(xié)調(diào)

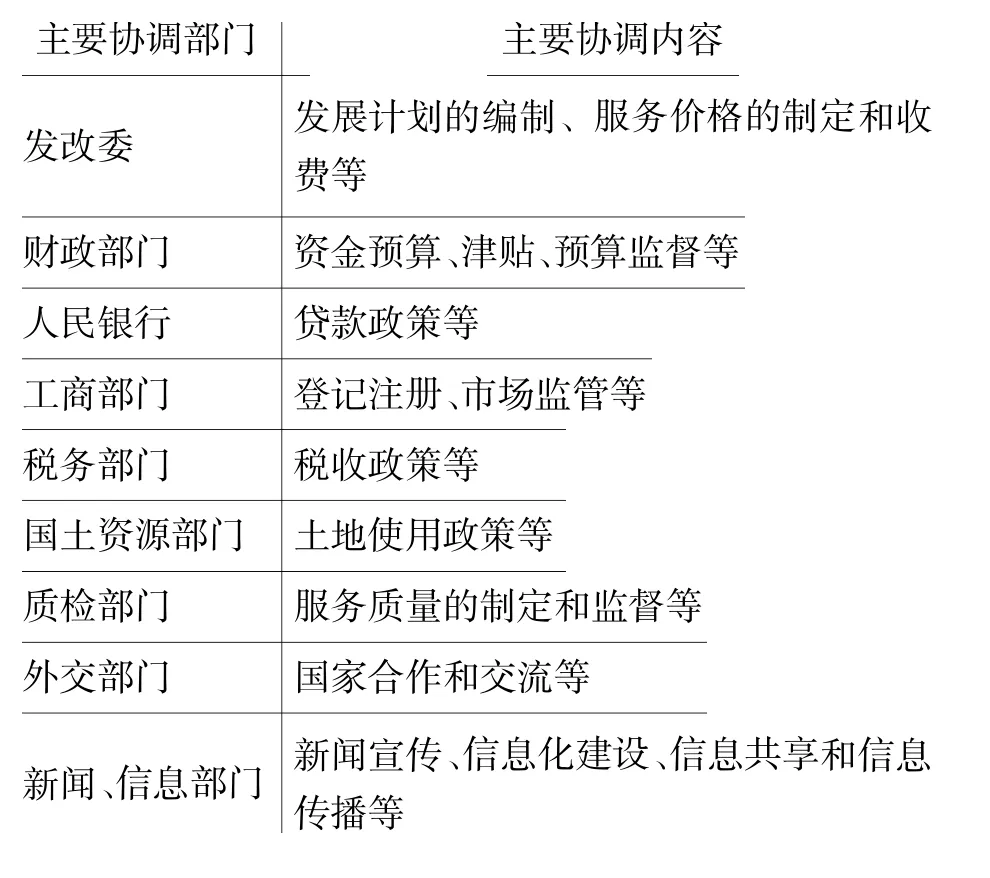

第二,同級(jí)政府之間政策間協(xié)調(diào),主要的協(xié)調(diào)內(nèi)容見(jiàn)表3。

表3 同級(jí)政府之間政策間協(xié)調(diào)

第三,政府間垂直協(xié)調(diào)。中央政府和地方政府主要就財(cái)政撥款、設(shè)施建設(shè)、服務(wù)項(xiàng)目、中央對(duì)地方的監(jiān)管等進(jìn)行協(xié)調(diào)。

第四,政府和非政府之間的協(xié)調(diào)。主要就服務(wù)招標(biāo)、服務(wù)外包、政府購(gòu)買服務(wù)等,以及針對(duì)土地使用、銀行貸款、稅收優(yōu)惠等政策進(jìn)行協(xié)調(diào)。

(2)總的來(lái)看,與衛(wèi)生、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障、教育、社會(huì)住房等社會(huì)政策相比,社會(huì)服務(wù)需要協(xié)調(diào)的部門和內(nèi)容可能更多,因此,雙重協(xié)調(diào)方法是社會(huì)服務(wù)政策制定和落實(shí)的一個(gè)有效手段,需要政策行動(dòng)者在實(shí)踐中進(jìn)一步探索和總結(jié)。在社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域?qū)嵤╇p重協(xié)調(diào)方法需要確定好以下幾個(gè)方面的保障任務(wù):

第一,確定行動(dòng)的指導(dǎo)方針、具體行動(dòng)時(shí)間表和所要達(dá)成的短期和長(zhǎng)期目標(biāo)(European Council,2000)。第二,確定定性的和定量的指標(biāo)和測(cè)量基準(zhǔn)(Lajh&~tremfel,2011)。第三,確定在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)、探索、總結(jié)和提高政策水平的行動(dòng)方案。第四,確定定期和不定期的評(píng)估、監(jiān)督和檢查制度。

結(jié)束語(yǔ)

本文的研究是探索性的,仍有幾個(gè)議題需要進(jìn)一步關(guān)注:第一,雙重協(xié)調(diào)方法作為一種模型,需要進(jìn)一步豐富和完善。第二,雙重協(xié)調(diào)方法作為社會(huì)政策治理的一種混合機(jī)制,需要在實(shí)踐中進(jìn)一步總結(jié)。第三,雙重協(xié)調(diào)方法在社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域的運(yùn)用需要進(jìn)一步探索。第四,雙重協(xié)調(diào)方法在社會(huì)政策其他領(lǐng)域的運(yùn)用需要進(jìn)一步拓展。

[1]李兵.“整合的社會(huì)服務(wù)”:理論闡釋和戰(zhàn)略抉擇[J].社科縱橫,2014(4):89-94,.

[2][澳]馬爾科姆·沃特斯.現(xiàn)代社會(huì)學(xué)理論[M].北京:華夏出版社,2000.

[3][美]B.蓋伊·彼得斯.政治科學(xué)中的制度理論:“新制度主義”[M].上海:上海世紀(jì)出版集團(tuán),2011.

[4][美]B·蓋伊·彼得斯.政府未來(lái)的治理模式[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2013.

[5][美]D.P.約翰遜.社會(huì)學(xué)理論[M].北京:國(guó)際文化出版公司,1998.

[6][美]尤金,巴達(dá)赫,跨部門合作——管理“巧匠”的理論與實(shí)踐[M].北京:北京大學(xué)出版社,2011.

[7]維基網(wǎng).交易成本經(jīng)濟(jì)學(xué)[DB/0L].2014.http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%88%90%E6%9C%AC%E7%BB%SF%E6%B5%8E%E5%AD%A6.

[8]Carter,Min Z. Privatization:AMulti-TheoryPerspective[J].Journal Of Management Policy andPractice v01.14(2):108—120.2013.

[9]Checkel,.J T.The Constructivist Turn in International Relations Theory[J].World Politics:50:324—348,1998.

[10]Crozier,M.The Bureaucratic Phenomenon[M].Chicago:University Of Chicago Press,1962.

[11]Dean,Hartley,Social Policy[M].Cambridge:Truth &Wisdom Press 2006.或哈特利·迪安.《社會(huì)政策學(xué)十講》.[M].上海:格致出版社/上海人民出版社,2009.

[12]European Council.Establishing a General Framework for Equal Treatment in Employment and Occupation[R].Brussels,2000.

[13]Falkner,Gerda.Complying with Europe:EU Harmonisation and Soft Law On the Member States[M].Cambridge:Cambridge University Press,2005.

[14]Ferrera,Maurizio&Sacchi,Stefano.The Open Method Of Coordination and National lnstitutional Capabilities:The ltalian experience[R/0L].2004.http://www.urge.it/files/papers/1_wp_2_2004.pdf

[15]GUmus,Yasin Kerem. Open Method Of Coordination as a New Approach tO EU Governance:The Case Of EU Social Policy and Employment Policy[J].Turkish Public Administration Annual,V01.32-35:39—54,2006—2009.

[16]Hall,Peter.A.The Power Of Economic ldeas[M].Princeton:Princeton University Press,1989.

[17]Ioannou,Demosthenes&Niemann,Arne.Taking stock Of theo pen me thod Of co-ordination:nature,modusoperandiand theoretical perspectives[0L].Dresden:Dresdner Arbeitspapiere Internationale Beziehungen (DAP),2003.www.tu-dresden.de/phfipo/intpol/index_dt.html.

[18]Jacobsson,K.Employment and Social Policy Coordination.A New System Of EU Governance.Stockholm University[R/0L].2001.http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.26655.132-09398061/199911.pdf.

[19]Laffan,Brigid&Shaw,Cellin.Classifying and Mapping OM C in different policy areas[R/0L].University College Dublin:New Modes Of Governance,2005.http://wwww.eu-newgov,org/database/DELIV,D02D09 Classifying and Mapping_OMC.pdf.

[20]Lajh,Damjan&Stremfel,UrSka.Exploiting the Potential of the Open MethodOf Coordination in Slovenian Education Policy[J].Sociologicky~asopis/Czech Sociological Review,V01.47,NO.3:507—529,2011.

[21]Leutz,W·Five Laws for Integrating Medical and Social Services:Lessons from the US and UK[J].MilbankQuarterly,V01.5,583—601,1999.

[22]March,J.G.&Simon,H·A.Organizations[M].New York:WileY,1957.

[23]Midgley,lames&Sherraden,Michael.The Social Development Perspective in Social Policy[J].James Midgley&Michelle Livermore(eds.).The Handbook of Social Policy[M].London:Sage,2009.

[24]Jies,H Integrated care:concepts and background[M]. In Nies,H&Berman,P·(eds.)Integrating servicesfor older people:a resource book for managers[M].Dublin:European Health Management Association,2004.

[25]Régent,Sabrina,The Open Method Of Co-ordination:A supranational form Of governance?[R/0L].Geneva:TheInternational lnstitute for Labour Studies,2002.http://www.i10.org/wcmsp5/groups/public/——dgreports/———inst/documents/publication/wcms_193667.pdf.

[26]Tsarouhas,DimitriS.The OpenMethodOfCoordinationand integration theory:are there lessons tObe learned?[C/0L].Paper prepared for the 1lth European Union Studies Association Biennial Conference,Los Angeles,California,23—25 April 2009.