《吶喊》與女師大風潮

秋陽

前篇文章以《魯迅與許廣平》為題,對有學者到筑城倡導“反思我們的文學傳統”的話題做了回應(見《貴陽文史》2015年第4期)。不過那只是“女師大風潮”的點滴,意猶未盡,故再作此篇補敘。

山外請來講席給山民宣講新“經”

上次提到的筑城講座,從北京邀請來的陸先生一開頭就拿上世紀20年代的“女師大風潮”為由頭,提出要“反思”我們的文學傳統,說“其是與非太過分明,輕易給人戴上好人壞人的帽子,缺乏包容性。”其所舉證的案例,就是女師大校長楊蔭榆被學生驅逐離開北京,而成為當時晾動全國的“女師大風潮”。

以此認定其“重要原因”,是“派系斗爭”。具體“細節”即“案情”就是:“許廣平給魯迅寫信告楊蔭榆的狀”,于是廣東人許廣平聯合浙江人魯迅,將江蘇人楊蔭榆趕下臺。“至于程序是否合法沒人追究”。還說,“1925年楊蔭榆回到蘇州生活,1930年代日軍占領蘇州后,為不少當地女性提供了避難所,后被日軍殺害。”(陸建德:《反思文明的文學傳統》,《貴州都市報》2013年6月18日)

無獨有偶。不久又在筑城的報上讀到另一篇文章,作者說他在學校讀書的時候,曾經聽過老師講《紀念劉和珍君》,并從老師“汩汩流露的感情,受到深深的震撼。”后來,又聽到老師念了一篇《楊蔭榆之死》,“這才知道原來被罵的女校長,也并非不愛她的學生,她甚至為學生涉生命之險并最終付出了生命。”他于是覺得“世界并不是非白即黑。人性站在那兒,但角度是多棱的。”(文章見《貴陽日報》2014年2月13日)

說是巧合,乃是因為應邀到貴州做講席的陸先生,其所講課題與這位作者在學校所聽的課都涉及女師大校長楊蔭榆,而劉和珍也是楊蔭榆在任期間的女師大學生。講學者和聽課者,似乎都在為楊蔭榆的遭遇而鳴不平。

然而,讀過報紙的報道之后,卻突發莫名的感傷。不禁想到:

貴州歷來就是邊遠的蠻荒之野,又給戴上了一頂“自大”的灰帽子,只能聽候外來者的開發。王陽明,就是開發貴州傳播文明的“精英”之一。于是每有“講座”,得請外來的“精英”給“蠻荒”之民傳經送寶。回過頭來看貴州,不是也有走出去的精英么?諸如李端菜、謝六逸,以及王若飛,等等。不過,這次講“反思我們的文學傳統”,涉及魯迅與“女師大風潮”,對我黔人,也是一門必修課。這得從兩個方面來說。

一方面,以前曾經有過將魯迅作品從教科書中刪除之議,但未形成定案。這次“講席”在講學中對魯迅文學所指稱的種種“是非”,不就成為“刪除”魯迅文學的一種佐證了么?何況,魯迅又是與許廣平聯合起來,將女師大校長楊蔭榆趕下臺的“罪魁”呢!

另一方面,隨著時間的推移,讀魯迅的書,知道魯迅其人者,越來越少。即如那位在學校聽過老師講《紀念劉和珍君》的作者,可能從老師的講課中知道那是魯迅先生的作品,但不一定了解魯迅與楊蔭榆,以及楊蔭榆與劉和珍之間究竟是些什么關系,當然也就不會知道“女師大風潮”究竟是怎么回事了!

“講席”既然要拿“女師大風潮”來說事,他對女師大及其學潮一定是很有研究的了。然而,就其實亦不盡然,而是意在題外,似乎是要追究楊蔭榆的被逐是否符合法律程序,又用楊蔭榆在日軍侵華期間為隱蔽不少女性,遭到日軍的殺害的“義舉”,去質疑她的被逐是否有悖于“道義”?這豈不就遠離“反思我們的文學傳統”的題旨了么?

文學上的“反思”,其實就是文學批評。魯迅是作家,也是文學批評家。他在《對于批評家的希望》(載1922年11月9日《晨報副刊》,署名風聲)中說:“我不敢希望他們于解剖裁判別人的作品之前,先將自己的精神來解剖裁判一回,看有無淺薄卑劣荒謬之處,因為這事情頗不容易的。我所希望的不過愿其有一點常識……看不起托爾斯泰,自然也自由的,但尤望調查一點他的行實,真看過幾本他所做的書。”

為了破解“女師大風潮”之謎,亦應遵循魯迅先生的“希望”,認真讀一讀魯迅的書,查閱相關的史料,才能辨明“女師大風潮”的是非,了解楊蔭榆被逐的根由,認識真正的魯迅。

因為不是聽講者,不知講席先生都講了些什么,但從發表出來的報道中可以看出,記者為維護新聞的真實性,立場是客觀的,態度是認真的。譬如,對“女師大風潮”,記者是這樣寫的:“講到了上世紀20年代的‘女師大風潮這一重要文化事件”;又如在引述講學內容時,則標明其為講席的“認為”;再如“說起‘女師大風潮中被驅逐的楊蔭榆,陸教授有自己的理解,認為派系斗爭是重要原因。”其中,“女師大風潮”前所冠的“上世紀20年代的”,及其后的“重要事件”,想來是記者加上去的;“理解”一詞的運用,則很有講究。“派系斗爭”是對“女師大風潮”定性的關鍵詞,極為重要,說其是“講席”自己的理解,至于真相如何,留給讀者去思考和查證,此即記者的高明。由此看來,這位記者是讀過魯迅的書、對“女師大風潮”是有所了解的。

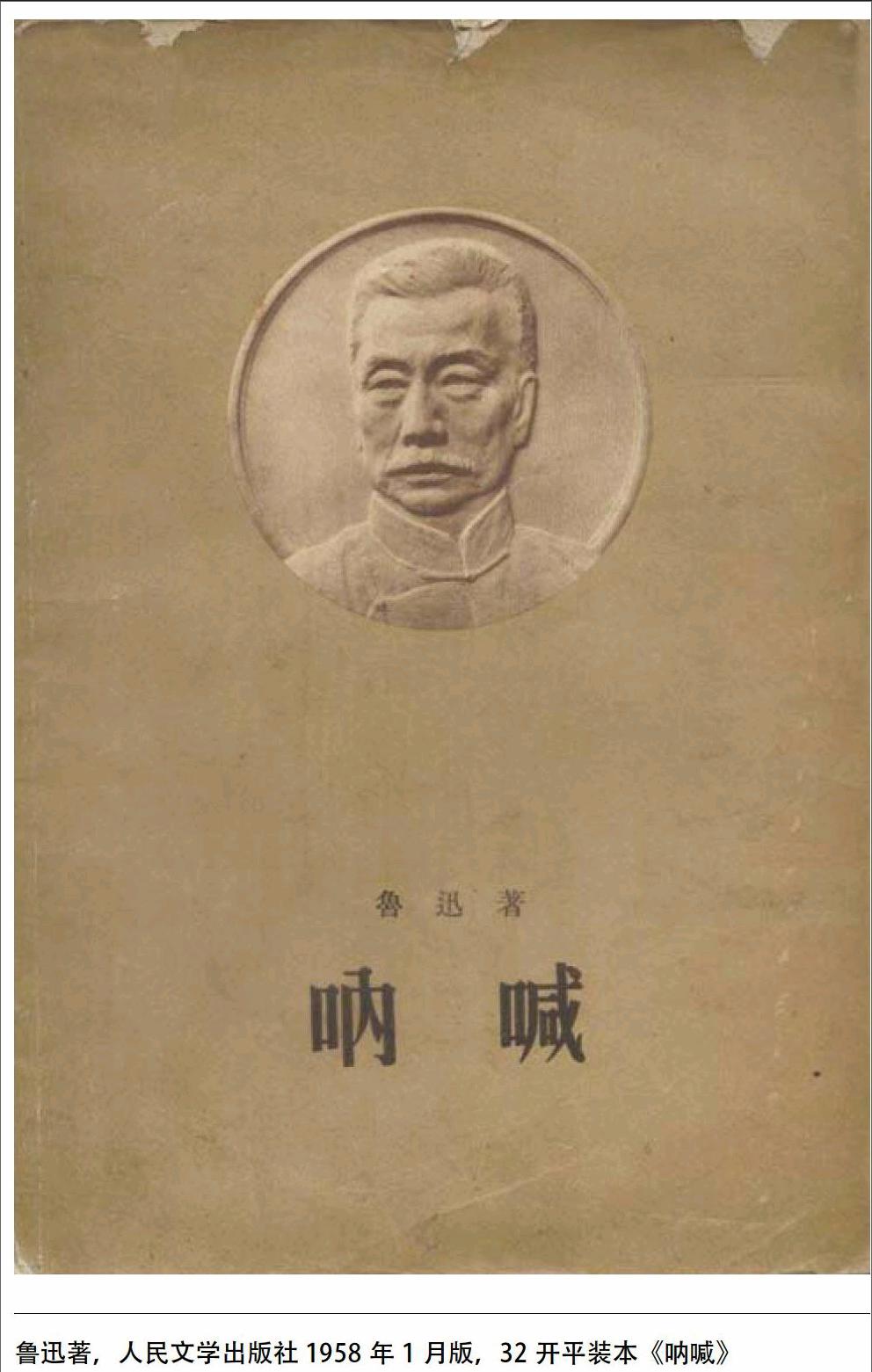

“女師大風潮”,確乎是上世紀20年代發生在北京的“重大文化事件”,“當時驚動全國。”事非偶然,確乎與魯迅密切相關。魯迅在新文化運動中創造的業績,最為輝煌的要數《吶喊》,當是不言而喻的;至于“女師大風潮”,因為受到持不同政見者的干擾和當權者的迫壓,留下了負面影響,不為一般人理解,而被冷落,甚至歪曲。其實“女師大風潮”也是新文化運動中具有標志性的成就。如果說《吶喊》是無聲中國的一聲“驚雷”,那么“女師大風潮”就是受強權者壓迫的女性起而反抗、自我解放的先聲。這個解放運動又是在魯迅“救救孩子”的呼聲感召下興起的。也可以說是《吶喊》的出世與“女師大風潮”的勝出,是魯迅改革社會——民族解放思想經過實踐結出的兩朵奇葩。

《吶喊》,1923年8月出版,猶如一聲驚雷(魯迅《無題》詩:“萬家墨面沒蒿萊,敢有歌吟動地哀,心事浩茫連廣宇,于無聲處聽驚雷。”《魯迅日記》1934年5月30日:午后為新居所書條幅),聲震環宇,足以振聾發聵。至1930年7年間,連續增印達12次之多,一時“洛陽紙貴”。其間還譯成多種文字,流布海外,轉而成為他國的異邦之聲,譜寫了中國文學史的新篇章。

(作者系《花溪》月刊原副主編)