對216例口腔潰瘍患者進行紅外光照射治療的效果分析

何寶玲

(天津市河東區東新街社區衛生服務中心 天津 300162)

口腔潰瘍是臨床上十分常見的一種口腔黏膜潰瘍性疾病。該病的誘發因素較多,如發熱、消化不良、過度疲勞、睡眠不足及生活壓力過大等。目前,臨床上尚缺乏治療該病的特效方法。在本次研究中,為了研究分析對口腔潰瘍患者進行紅外光照射治療的臨床效果,筆者進行了以下研究:

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文的研究對象是2014年5月至2015年5月間我院收治的216例口腔潰瘍患者,其中男性患者有111例,女性患者有105例,其年齡為1~45歲,平均年齡為(33.47±10.31)歲,所有患者的臨床表現及各項檢查結果均符合《口腔內科學》中規定的關于口腔潰瘍的臨床診斷標準,均伴有一定程度的口腔疼痛的癥狀,年齡較小的患者均存在一定程度的拒食、流涎、發熱、煩躁等癥狀。在這216例患者中,病情分型為深大型潰瘍的患者有68例,為表淺型潰瘍的患者有148例。

1.2 方法

對這216例口腔潰瘍患者進行紅外光照射治療,然后將所有患者的臨床療效及一般資料進行回顧性的分析。進行紅外光照射治療的具體方法是:①醫務人員囑患者保持半臥姿勢,并指導其張口,將潰瘍面完全暴露出來。②對患者的口腔潰瘍面進行消毒,嚴格執行無菌操作,然后進行隔濕、擦干等處理,以保持潰瘍面的干燥、潔凈。③將紅外光治療儀的治療頭對準患者口腔內的潰瘍面,并與潰瘍面保持0.5cm的距離。④根據患者口腔潰瘍的嚴重程度合理調節紅外光治療儀的功率。對于深大型潰瘍,可將紅外光治療儀的功率調至6W,持續照射1~1.5min;對于表淺型潰瘍,可將紅外光治療儀的功率調至3W,持續照射1~ 1.5min。

1.3 臨床療效判定標準

①治愈:患者的臨床癥狀完全消失,其口腔內的潰瘍面完全愈合,其口腔黏膜恢復正常。②有效:患者的臨床癥狀基本消失,其口腔內的潰瘍面明顯縮小,其在進食刺激性食物后會出現輕微疼痛的癥狀。③無效:患者的臨床癥狀無改善,其潰瘍面未愈合。

2 結果

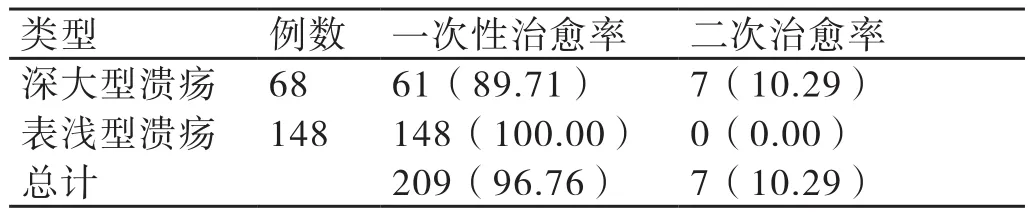

進行1次紅外光治療后,在病情分型為深大型潰瘍的68例患者中,臨床療效判定等級為治愈的患者有61例,一次性治愈率為89.71%;在病情分型為表淺型潰瘍的148例患者中,臨床療效判定等級為治愈的患者有148例,一次性治愈率為100.00%。經統計,這216例患者的一次性治愈率高達90.76%。詳情見表1。

表1 不同病情分型口腔潰瘍患者的臨床療效分析[n(%)]

3 討論

口腔潰瘍的病因比較復雜,其發病機制目前尚未完全明確[1]。研究認為,口腔潰瘍的發生和發展與維生素攝入不足、感染、內分泌紊亂、消化系統紊亂、免疫能力低下及遺傳因素密切相關,其中消化系統紊亂和微量元素缺乏是誘發口腔潰瘍的重要原因[2]。口腔潰瘍具有發病率較高、呈周期性發病等特點[3]。此外,口腔潰瘍可發生在任何年齡階段,但由于兒童的抗病能力較差,因此兒童發生口腔潰瘍的幾率要遠高于成年人[4]。

口腔潰瘍患者的臨床表現主要以潰瘍部位疼痛為主,年齡較小的患者還會出現拒食、煩躁、哭鬧等情況[5]。以往,臨床上常使用硝酸銀、維生素B2、桂林西瓜霜等藥物對該病患者進行治療。但是,用藥治療極易加劇患者的疼痛感,從而降低其對治療的依從性。用紅外光照射療法治療口腔潰瘍的原理是潰瘍組織與正常組織所吸收輻射線的波長不同,潰瘍組織會選擇性地吸收紅外光輻射,而正常組織不會吸收紅外光輻射。因此,當使用紅外光對口腔潰瘍面進行照射時,潰瘍組織會吸收紅外光輻射,引發生物共振吸收效應和熱固化效應,從而起到改善該部位的血液循環狀況、促進局部的新陳代謝等作用。在接受紅外光照射治療的過程中,患者無需服用藥物,這不僅減少了患者的痛苦,還能顯著提高其對治療的依從性。在本次研究中,為了研究分析對216例口腔潰瘍患者進行紅外光照射治療的臨床效果,筆者選取2014年5月至2015年5月間我院收治的口腔潰瘍患者216例作為研究對象,對其進行紅外光照射治療,然后將所有患者的臨床療效及一般資料進行回顧性的分析。分析的結果顯示,進行1次紅外光治療后,在病情分型為深大型潰瘍的68例患者中,臨床療效判定等級為治愈的患者有61例,一次性治愈率為89.71%;在病情分型為表淺型潰瘍的148例患者中,臨床療效判定等級為治愈的患者有148例,一次性治愈率為100.00%。經統計,這216例患者的一次性治愈率高達90.76%。

綜上所述,用紅外光照射療法治療口腔潰瘍的臨床效果十分顯著,值得在臨床上推廣應用。

[1]鄭志杰,賴新生.紅外線治療潰瘍的研究現狀與分析[J].遼寧中醫藥大學學報,2010,15(12):113-115.

[2]唐世芳.氦氖激光防治急性放射性口腔黏膜反應及其所致疼痛的研究[D].安徽醫科大學,2014.

[3]李鳳麗.低功率半導體激光治療口腔潰瘍的實驗研究[D].天津醫科大學,2011.

[4]邢維斌.復發性口腔潰瘍的治療(綜述)[J].中國城鄉企業衛生,2011,20(03):62-63.

[5]王珍.口潔漱對濕熱證患者口腔病證及舌象光譜學表現的影響研究[D].廣州中醫藥大學,2011.