2014年高考北京物理試卷評析

2014年高考北京物理試卷評析

尹德利

(北京市東方德才學校北京100025)

摘 要:分析總結了2014年高考北京物理試卷的特點,認為2014年高考北京物理試卷對于回歸中學物理教學的本質、糾正當前物理總復習的題海戰術、促進考生的繼續學習和終身發展具有良好的導向作用.

關鍵詞:高考試卷評析物理教學

收稿日期:(2014-07-19)

2014年高考北京理綜卷物理試題延續了2013年高考北京物理試題的命題思路,在總體難度保持相對穩定的基礎上,題目更加親切、靈活、大氣,并有一定的區分度,對中學物理教學落實“知識與技能”、“過程與方法”、“情感態度與價值觀”三維課程目標,具有良好的導向作用.

1試題由溫和走向溫柔

2014年高考北京物理試卷,無論是題目涉及的內容還是題目的問題情境,大部分都是考生所熟悉的,如選擇題第13~19題、第21題以及第22題、第24題的情景圖都是學生在平時的練習中常見到的.與前些年相比較,2014年的北京高考物理試題顯得更加溫柔和親切.選擇題按照由易到難的順序排列,實驗題和計算題分步設問,有利于平和考生的心態,使考生能夠發揮出自己的真實水平,同時也能讓學生在做題的過程中感受到:一份耕耘一份收獲,只要平時努力學習,就一定會取得較好的成績.

2注重基礎 考查能力

注重基礎,考查能力是北京高考物理命題一貫堅持的原則,2014年北京高考物理命題秉持了這一傳統.從整份試卷看,既有對物理學基礎知識和基本技能的考查(第13~17題),也有對物理學思想、方法的考查(第19題和第24題);既有對考生運用已學知識解決實際問題能力的考查(第18題),也有對考生通過閱讀獲取新知識、解決新問題能力的考查(第20題),還有對學生科學探究能力的考查[第23題第(2)問、第24題第(3)問].

【例1】(第18題)應用物理知識分析生活中的常見現象,可以使物理學習更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物體,由靜止開始豎直向上運動,直至將物體拋出.對此現象分析,正確的是

A.手托物體向上運動的過程中,物體始終處于超重狀態

B.手托物體向上運動的過程中,物體始終處于失重狀態

C.在物體離開手的瞬間,物體的加速度大于重力加速度

D. 在物體離開手的瞬間,手的加速度大于重力加速度

【例2】(第19題)伽利略創造的把實驗、假設和邏輯推理相結合的科學方法,有力地促進了人類科學認識的發展.利用如圖1所示的裝置做如下實驗:小球從左側斜面上的O點由靜止釋放后沿斜面向下運動,并沿右側斜面上升.斜面上先后鋪墊3種粗糙程度逐漸降低的材料時,小球沿右側斜面上升的最高位置依次為1,2,3.根據3次實驗結果的對比,可以得到的最直接的結論是

A.如果斜面光滑,小球將上升到與O點等高的位置

B.如果小球不受力,它將一直保持勻速運動或靜止狀態

C.如果小球受到力的作用,它的運動狀態將發生改變

D.小球受到的力一定時,質量越大,它的加速度越小

圖1

評析:本題取材于教材,以物理學史為素材考查物理學家研究物理問題的方法,這與以往全國各地的高考卷對物理學史的考查方式是不同的.往年全國各地的高考物理卷對物理學史的考查,往往局限在物理學家及其所作出的科學發現上,考查的只是考生的識記水平.本題以著名的伽利略斜面實驗為背景,考查考生根據實驗現象作出邏輯推斷的能力,可謂棋高一著.

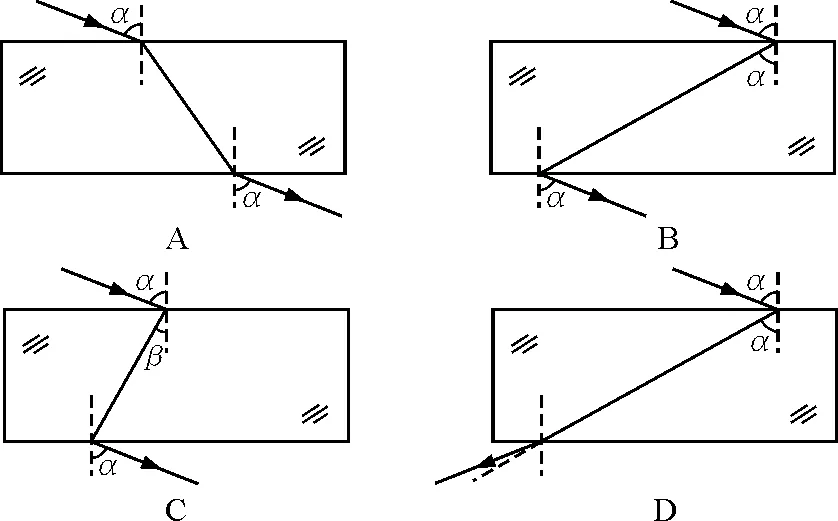

評析:本題以物理學發展的前沿知識為背景,考查考生的閱讀理解能力以及獲取新知識、應用新知識解決物理問題的能力.正確解題的關鍵是抓住題干中給出的3個解題信息:

二是折射線與入射線位于法線的同一側;

三是該材料對于電磁波的折射率n=-1.

3突出對基本物理量間本質聯系的考查

第23題(文字敘述略)考查重力、萬有引力和向心力等基本概念及其內在的本質聯系,以及牛頓第二定律、萬有引力定律的應用等知識.本題可以看成是2013年高考北京卷第24題第(1)小題(b)問的命題思想的延續,考查安培力與洛倫茲力內在的本質聯系:安培力是導體內大量粒子所受的洛倫茲力的總和.這一命題思想的延續,反映出北京高考物理命題的新動向——注重對物理學基本物理概念及其內在的本質聯系的考查.

以往北京乃至全國其他省市的高考物理試題對萬有引力的考查基本上是以選擇題的形式出現,偶爾出現計算題或證明題,難度也不大.像2014年這樣,從重力和萬有引力的關系的角度進行考查,出乎人們的意料,但仔細一想,又在情理之中,而且讓人拍案叫絕.

重力是人們最熟悉的一種常見力,萬有引力是自然界4種最基本的相互作用力之一.重力是由于地球的吸引而使物體受到的力,重力的大小既隨著物體在地球上所在位置的緯度變化而變化,又隨著物體所在高度的變化而變化,這是為什么?重力和萬有引力之間究竟是什么關系? 這些問題,對于即將高中畢業的考生來說是不是都弄清楚了?這正是本題第(1)問的出題意圖.

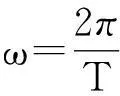

隨著地球的自轉,地面上的物體也在繞著地球的自轉軸做勻速圓周運動,因此需要一個向心力,向心力的大小

F向=mω2r

式中m為物體的質量.在北極上空高出地面h處稱量,重力仍等于萬有引力

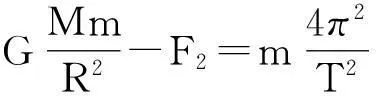

由此可求出F1與F0的比值.若在赤道地面稱量,物體受萬有引力和彈簧測力計的拉力F2(等于物體的重力),由牛頓第二定律得

由此可求出F2與F0的比值,計算結果略.

第(2)問,考查萬有引力定律和向心力公式的應用.在題設條件下,計算“設想地球”繞“設想太陽”公轉的周期.雖然這是學生平時常練習的題型,但在計算“地球”和“太陽”間的萬有引力時,對許多考生來說,題干中的信息“……太陽的半徑為Rs和地球的半徑R三者均減小為現在的1.0%”,對于軌道半徑的計算可能是個干擾信息(但對質量的計算卻是有用信息).

本題考查的能力:物理建模能力、推理能力、應用能力和探究能力.

4注重對物理學思想方法的考查

第24題(文字敘述略)仍延續了2013年北京高考物理24題的命題思想——考查宏觀與微觀相結合研究物理問題的思想方法,引導中學物理教學要重視科學思想方法的顯性教育.

第(1)問,以學生熟悉的U形導線框上金屬導體棒勻速切割磁感線為背景,考查安培力、功、物體的平衡條件、焦耳定律等知識,通過公式推導驗證,讓考生更加深刻地認識到功是能量轉化的量度,從而對電磁感應現象中的能量轉化規律有更深入的理解.

第(2)問,再次考查電流的微觀表達式.與2013年壓軸題不同的是,金屬導線中的電子數密度n是未知的,因此需要根據題目中的題設條件和已知量計算出來.這給一部分考生帶來一定的難度.

這兩問都源于教材中的例題.第(1)問是高中教材《物理·選修3-2》(教科版第18~19頁)中的例題變式,第(2)問是高中教材《物理·選修3-1》(人教版第42頁)中的例題變式.雖是壓軸題,但對于那些扎扎實實緊扣教材復習應考的考生來說,難度應該不大.這兩問,旨在引導物理總復習要緊扣教材,要重視對物理知識獲得過程的教學,糾正總復習中的題海戰術和強化訓練.

第(3)問考查金屬電阻產生的微觀機理,從微觀的角度分析研究宏觀的電現象.雖然問題是開放的,但問題本身的難度卻是相當大的,或許只有少數參加物理奧林匹克競賽輔導的考生(他們有機會提前接觸到大學普通物理的內容,當然他們付出的代價也是相當沉重的)能夠做得出來.按照經典的金屬電子論,大量電子在金屬導線中既做無規則的熱運動,又在洛倫茲力的作用下做定向運動,運動過程中電子還與金屬晶格中的原子實(金屬離子)發生頻繁的碰撞.為了簡化,歷史上物理學家引入了電子的漂移速度和平均自由程等概念.對于絕大多數的高中生來說,要讓他們在緊張如戰場的考場上,在如此短的時間內,“展開想象的翅膀”,構建一個合理的自由電子運動模型,并利用這個模型求出導線MN中金屬離子對一個自由電子沿導線長度方向的平均作用力f的表達式,這幾乎是不可能的.當然,高考

壓軸題的最后一問,本身就是為了區分高分段的考生,這也不足為怪.

對普遍適用的科學方法進行考查可以說是2014年高考北京物理試卷的一大亮點.對于同一物理現象,從宏觀和微觀兩個不同的角度進行研究,找出其內在聯系是物理學研究常用的思想方法.例如,歷史上人們對于熱現象的研究就是分別從宏觀和微觀兩個角度進行的.玻意爾、馬略特、查理、蓋·呂薩克、焦耳、邁爾等人從觀察和實驗出發,研究熱運動及其變化規律,建立了熱現象的宏觀理論——熱力學.玻爾茲曼、麥克斯韋、吉布斯等物理學家則從物質的微觀結構出發,依據每個粒子所遵循的力學規律,用統計學的方法研究宏觀物體的熱的性質,由此建立了熱現象的微觀理論——統計物理學.

此外,歷史上研究電現象和磁現象、研究光的本性也都是分別從宏觀和微觀兩個角度進行的.源于物理學的這種思想方法現在已廣泛應用于化學、生物學、醫學等自然科學的研究以及政治學、經濟學、文化學等社會科學的研究中.對源于物理學而對其他自然科學和社會科學研究也普遍適用的科學方法進行考查,對于提升學生的科學素養、促進學生的繼續學習和終身發展是非常有意義的,反映了北京高考物理命題的大氣和大視野.

綜上所述,2014年北京高考物理試卷既注重基本知識和基本技能的考查,又注重過程和方法的考查;試題溫柔但不失思維深度,既保護了考生學習物理的積極性,又有很好的區分度.不少試題取材于課本,對于減輕當前因題海戰術、強化訓練而造成學生過重的課業負擔、引領中學物理教學回歸其本源,發揮了良好的導向作用.