高血壓患者血清胱抑素C與頸動脈粥樣硬化的相關性研究

阿布都扎依爾·買買提++阿布都艾尼·庫吐魯克++木卡達斯·迪力夏提++帕麗達·阿布來提

[摘要] 目的探討血清胱抑素C(Cys C)與原發性高血壓患者頸動脈粥樣硬化的關系。方法選擇原發性高血壓患者(高血壓組)102例與體檢健康者(對照組)96例,分別檢測分析兩組血清Cys c等生化指標;應用彩色多普勒超聲檢查儀測定兩組頸動脈內膜中層厚度(IMT),再根據是否有頸動脈斑塊將所有入選對象分為健康無頸動脈斑塊組(73例)、高血壓無頸動脈斑塊組(35例)和高血壓合并頸動脈斑塊組(67例),比較分析三組血清CysC、生化指標、年齡及其與頸動脈IMT的關系。結果高血壓組血清Cys C和頸動脈IMT明顯高于對照組(P<0.05)。高血壓合并頸動脈斑塊組血清Cys C明顯高于無頸動脈斑塊組(均P<0.05)。Pearson相關分析發現頸動脈IMT與血清Cys C、年齡顯著相關(r=0.26~0.32,P<0.01)。多元逐步回歸分析顯示Cys C是頸動脈IMT的獨立危險因素(B=0.48,P<0.01);在調整年齡進行偏相關分析顯示Cys c與IMT的相關性差異仍有統計學意義(r=0.20,P<0.01)。結論血清Cys c與原發性高血壓頸動脈IMT有一定的關系,可作為其預測指標之一。

[關鍵詞]胱抑素C;高血壓;頸動脈內膜中層厚度

中圖分類號:R544.1

文獻標識碼:A 文章編號:1009-816X(2015)03-0177-04

高血壓病是由多基因遺傳、環境及多種危險因素相互作用所致的全身性疾病,可導致心、腦、腎及血管多個靶器官的結構和功能異常。血壓升高可損傷動脈內膜,促進動脈粥樣硬化(Atherosclerosis,AS)發生發展,而頸動脈是最易受累的大血管之一。頸動脈內

Intima-media ThicknessIMT)是一個反膜及中層厚度(IntiIm.Inedia Thickness,IMT)是一個反映動脈粥樣硬化的早期無創性指標,對早期評估預測動脈粥樣硬化發生風險,進行預防有著重要的意義。近年來研究發現血清胱抑素C(cystatin c,CysC)水平變化不僅反映早期腎功能受損,同時也參與了動脈粥樣硬化的發生等心血管疾病病理生理過程,但國內對此研究相對較少。本文通過檢測高血壓患者血清Cys C水平和頸動脈結構的改變,探討Cys C水平與高血壓頸動脈粥樣硬化的關系。

1 資料與方法

1.1 一般資料:選取2013年1月至2014年08月新疆醫科大學第一附屬醫院干部病房確診為原發性高血壓的患者102例,男53例,女49例,年齡36~85歲,平均(59.49±1.27)歲,診斷均符合《中國高血壓防治指南2010年修訂版》高血壓診斷分級標準,并排除:①繼發性高血壓;②合并糖尿病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、外周血管病、心瓣膜病、風濕性心臟病、急性心力衰竭、先天性心臟病等疾病;③合并有泌尿系統疾病,如腎炎、腎病綜合征、泌尿系感染及急、慢性腎功能不全;④妊娠婦女、惡性腫瘤、嚴重心腦血管并發癥、急慢性感染、痛風、高血脂、自身免疫性疾病。同時選取健康體檢人群96例,男50例,女46例,年齡34~89歲,平均(53.27±1.29)歲,其肝腎功能、血脂、血糖均正常,無高血壓及冠心病病史。其他相關臨床資料結果完整,獲得知情同意者。1.2方法:頸動脈彩色多普勒超聲檢查經專業超聲醫師采用美國Agilent5000型彩色多普勒超聲診斷儀器進行頸動脈檢測,S12血管專用探頭頻率為5~12MHz。思者取低枕仰臥位,頸部伸展后頭偏向檢查對側,充分暴露頸部,分別檢測雙側頸總動脈及分叉處、頸內動脈、頸外動脈縱橫軸實時二維圖像,觀察各段的IMT,有無粥樣硬化斑塊及斑塊形態特點。當管壁平整光滑,IMT<0.9mm時,即視為正常;當IMT≥0.9mm但<1.2mm時,即視為頸動脈內膜增厚;當頸動脈系統的任意一個血管節段存在突入管腔的回聲結構,表面不光滑或局部IMT≥1.2mm時,視為頸動脈斑塊。

所有患者清晨空腹抽取無抗凝劑靜脈血2ml送檢。血標本按操作要求處理,均在2h內完成檢測。Cys C、血肌酐、尿素氮、尿酸、血糖、血脂測定采用美國Beckman Coulter DxC80全自動分析儀(試劑、標準品、質控品均由浙江夸克生物技術公司提供)。

1.3 統計學處理:采用SPSS17.0版統計學軟件,計量資料以( ±s)表示,兩組間均數比較采用t檢驗,三組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較;計數資料組間比較采用X2檢驗。頸動脈IMT與各指標的相關性采用Pearson相關分析及偏相關分析,多重線性回歸分析用于分析頸動脈IMT的危險因素。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

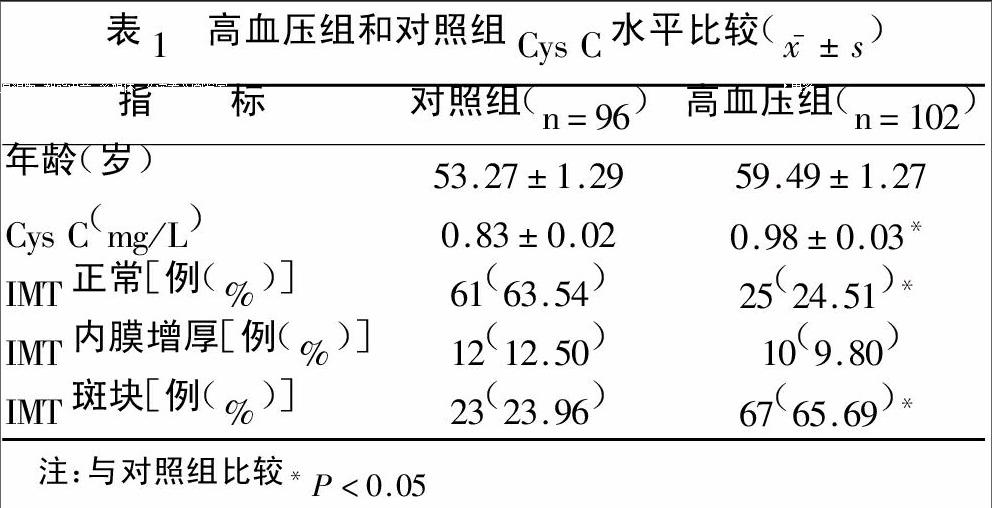

2.1 一般資料比較:高血壓組與對照組年齡比較差異無統計學意義(P>0.05),Cys c水平比較差異有統計學意義(P<0.05),與對照組比較,高血壓組頸動脈IMT測值升高,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

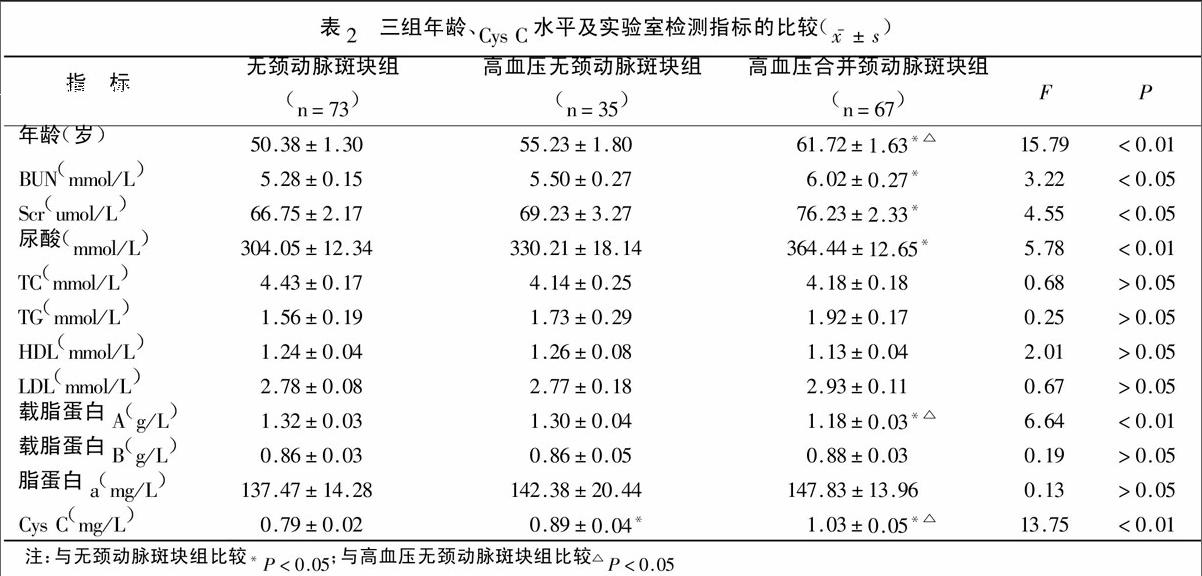

2.2 頸動脈斑塊分組間各項指標的比較:根據是否有頸動脈斑塊將所有入選對象分為健康無頸動脈斑塊組73例、高血壓無頸動脈斑塊組35例和高血壓合并頸動脈斑塊組67例。年齡、Cys C、尿素氮(BUN)、肌酐(Scr)、尿酸以及載脂蛋白A水平在三組間差異有統計學意義(P<0.05);總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、載脂蛋白B及脂蛋白(a)水平在三組間比較差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

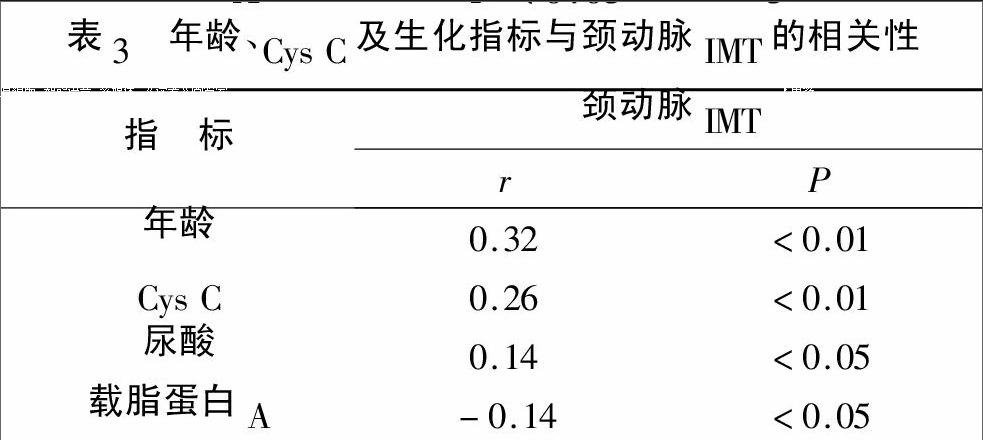

2.3 與頸動脈IMT的單因素Pearson分析:頸動脈IMT與年齡、Cys C以及尿酸呈正相關(均P<0.05),與載脂蛋白A呈負相關(p<0.05),見表3。

2.4 頸動脈IMT相關因素的多元逐步回歸分析:以頸動脈IMT為因變量,年齡、Cys C、尿素氮、肌酐、尿酸、載脂蛋白A為自變量,做多元逐步回歸分析,發現年齡、Cys C和LDL是頸動脈的獨立危險因素(均P<0.05),見表4。endprint

3 討論

Cys C是半胱氨酸蛋白酶抑制劑超家族中重要的成員之一,在所有的有核細胞中均有表達,主要生理作用是參與細胞內外蛋白水解的調控,保護細胞免受不適當的內源性或外源性蛋白酶水解。血清Cys C為小分子蛋白,能自由地通過腎小球濾過膜,在腎小管近端細胞降解,由于Cys C產生率恒定,與腎臟血漿清除率有良好的相關性,故國內外Cys-C 一直被建議作為一種替代腎功能腎小球濾過的內源性標志物。而近年來越來越多的研究結果顯示血清Cys C與動脈粥樣硬化密切相關并可以預測未來心血管事件。

Sanae等對60例原發性高血壓患者進行頸動脈內膜中層厚度與Cvs C水平的相關性研究,結果顯不Cvs C水平與IMT顯著相關(r=0.54,P<0.01)。oHare等研究了既往無外周動脈疾病的4025例患者的Cvs C與外周動脈粥樣硬化的關系,結果發現,cvs c水平最高者(>1.27mg/L),其外周動脈粥樣硬化性疾病的年發生率為0.43%,而其余的患者年發病率不到0.21%。研究者認為,血清胱抑素r水平升高與腎功能相關外,還能作為動脈粥樣硬化疾病的標志。但Cvs C是怎樣參與動脈粥樣硬化的機制不清楚,考慮可能與炎癥反應有關,炎癥是動脈粥樣硬化發生和發展的重要因素,動脈粥樣硬化的時候,病變部位釋放出來Cvs C,并且對炎癥細胞釋放出來的組織蛋白酶活性起到了調節作用,并影響中性粒細胞的吞噬與趨化功能而參與炎癥過程,故血清中Cvs-C的水平可反映炎癥的活動程度。

本研究首先將高血壓組與健康體檢組進行比較,發現高血壓組血清Cvs C水平明顯升高,且高血壓組IMT也顯著升高。進一步將所有入選對象分為健康無頸動脈斑塊組、高血壓無頸動脈斑塊組和高血壓合并頸動脈斑塊組并在這三組間進行比較,發現高血壓合并頸動脈斑塊組血清Cvs C明顯高于前兩組。Pearson相關分析也顯示血清Cvs C與IMT顯著相關,這與Sanae等研究結果一致。本文以頸動脈IMT為因變量,與年齡、血清Cys C、尿素氮、肌酐、尿酸、載脂蛋白A、做多元逐步回歸分析,發現年齡、Cys C和LDL是頸動脈的獨立危險因素(均P<0.05),由于血清Cys C隨年齡增加而升高,為了避免年齡因素對Cysc的影響,在調整年齡因素進行偏相關分析顯示Cys C與IMT仍具有相關性,差異有統計學意義,提示血清Cys c與原發性高血壓頸動脈IMT呈正相關性。

綜上所述,高血壓病患者常伴血清Cys C升高及頸動脈粥樣斑塊形成,血清Cys C可能與升高的血壓協同,加重血管損傷,促進動脈粥樣硬化進展。臨床上檢測Cys C水平可以預測動脈粥樣硬化病變程度,有利于對高血壓和心血管疾病患者進行危險分層和治療。endprint