發達國家城鎮化進程的經驗借鑒與啟示

閆佳祺

(東北大學 工商管理學院,遼寧 沈陽 110169)

引 言

聯合國2014年《世界城鎮化前景報告》顯示,目前全球城鎮化水平為54%,預計到2050年城鎮化水平可達到66%,其中90%的增長來自亞洲與非洲,這標志著世界城鎮化腳步已經加快,屬于亞洲、非洲的城鎮化時代已經到來。[1]黨的十八大提出了促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展的戰略,著重推動以城鎮化為重點的經濟結構戰略調整,并進行了全面部署。[2]然而,我們應該清醒地認識到,目前我國的城鎮化水平仍然較低,與發達國家相比存在著明顯的差距。中國第六次人口普查顯示,截至2010年,我國城鎮化水平為49.68%,而發達國家城鎮化平均水平已經接近80%。[3]可見,我國城鎮化建設具有較大的發展空間。基于此,研究發達國家城鎮化進程中的經驗,對于開辟一條中國特色社會主義新型城鎮化發展道路具有重要的啟示性意義。

一、發達國家城鎮化發展共同特征

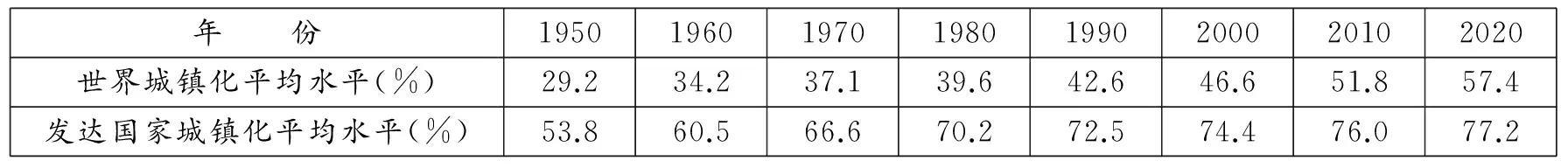

據世界銀行統計,1950年至今,世界上發達國家城鎮化發展迅速,目前城鎮化平均水平已經達76%,預計2020年增至77.2%,遠高于發展中國家城鎮化水平,在城鎮化建設方面屬于先行者,如表1所示。從各發達國家城鎮化發展整體過程中來看,各國城鎮化發展存在著一些共同特征,即工業化與城鎮化良性互動、階段性特征顯著,市場與政府調節并行。

表1 世界城鎮化發展趨勢(1950~2020年)

資料來源:世界銀行WDI數據庫。

(一)工業化與城鎮化良性互動

縱觀發達國家城鎮化發展史,英國、美國、日本城鎮化發展均具有工業化與城鎮化相輔相成、相互促進的特征。眾所周知,工業革命起源于英國。19世紀中葉,作為英國城鎮的前身,工業村莊蓬勃發展,鄉村工業高度發達,工業與農業的分工開始形成,農業規模經營就此產生。工業村莊的發展促使新興工業城鎮數量不斷增多,城鎮規模空前擴大,英國城鎮化逐步形成。對于美國而言,其工業化發展起源于第二次工業革命,在此時期,美國科技發展迅速,農業機械化逐步代替了手工勞作,生產力得到釋放,交通運輸業的發展使得人口流動變得更為便利,為城鎮化的發展提供了必要條件。日本的城鎮化則起始于明治維新,此時日本學習西方先進技術,發展生產力,經濟得到較快發展。隨著日本在第二次世界大戰中戰敗,日本工業化水平出現停滯甚至倒退情況,城鎮化進程隨之停滯。戰后五六十年代,日本躍升為世界第二大經濟體,實行產業振興、招商引資創辦新型農村工業,城鎮得到快速發展。

我們不難發現,在發達國家城鎮化發展進程中,城鎮化的發展往往伴隨著工業水平的進步,當工業化發展停滯或衰退時,城鎮化水平隨之衰退。究其原因,是由于隨著工業化的發展,人口與經濟活動得到了集中,而工業化程度的提升帶來了經濟空前繁榮與產業結構和就業結構轉型,城市對于農村人口吸引力增強,農村人口涌入城市。而城鎮化的發展擴大了城市規模,人口聚集提升了生產力,形成了規模經濟,進而提高了國家工業化水平。

(二)城鎮化階段性特征顯著

發達國家,尤其是西歐國家與美國,城鎮化發展呈現階段性特征。國際學術界一般將發達國家的城鎮化分為集中型城鎮化、郊區城鎮化、摒棄型城鎮化和新型城鎮化四個階段[4,5],如表2所示。

表2 歐美發達國家城鎮化階段性特征

一般而言,在第一階段,人口從鄉村向城市中心單向流動。由于歐美國家政府宏觀調控不足,城市規劃職能缺位,工廠錯誤地建設在城市中心區,占據了城市居民生活空間,加之大量外來流動人口,住房極度緊張、通貨膨脹現象不可避免地出現了。同時,城市環境逐漸惡化,臟、亂、差景象隨處可見,社會矛盾凸顯。在第二階段,大量鄉村人口向城市中心流動,部分富有階級城市人口移動到郊區;不過,此階段人口流動形式主要仍是向市中心聚集。在此階段,各國政府總結以往經驗教訓,重視政府宏觀調控的作用,集中財力進行城市中心基礎設施建設以及城市周邊衛星城建設,工廠從市中心遷往郊區,服務業聚集區在市中心開始形成。但是此階段城市規模無限擴張,出現規模不經濟現象,勞動力市場供大于求,失業率上升,生態環境進一步惡化。第三階段,后工業化時代到來,人口進一步從城市中心移向遠郊、鄉村。此階段城市人口集聚下降,部分工業廠房、居民住房空置,空城、鬼城開始出現。政府面臨壓力增大,一方面要投入資金進行棄置廠房維護工作,另一方面又要為失業人群提供基本生活保障。第四階段,人口在城鎮與鄉村間雙向流動,此種雙向流動主要是工作地與居住地交通行為。這是由于一方面城市生活壓力大、生活成本高,人們對于遠離城市生活、尋找宜居樂土趨之若鶩;另一方面,信息技術革命使得收入水平大幅提高,城鎮中工作機會多,可以有選擇地從事具有高科技含量的工作。

從歐美發達國家城鎮化階段性特征來看,四個階段是一個被動的、不斷糾偏查錯的過程,而絕非必經階段。[6,7]這是由于當時歷史環境、經濟增長方式與科學技術水平的局限,使得歐美發達國家在城鎮化發展道路探索中走了許多彎路。然而,當前科技環境、經濟結構和管理方式發生了很大的變化,發展中國家完全可以避免發達國家在前三階段犯下的錯誤,通過正確的宏觀調控引導,走出一條新型城鎮化道路。

(三)市場與政府調節并行

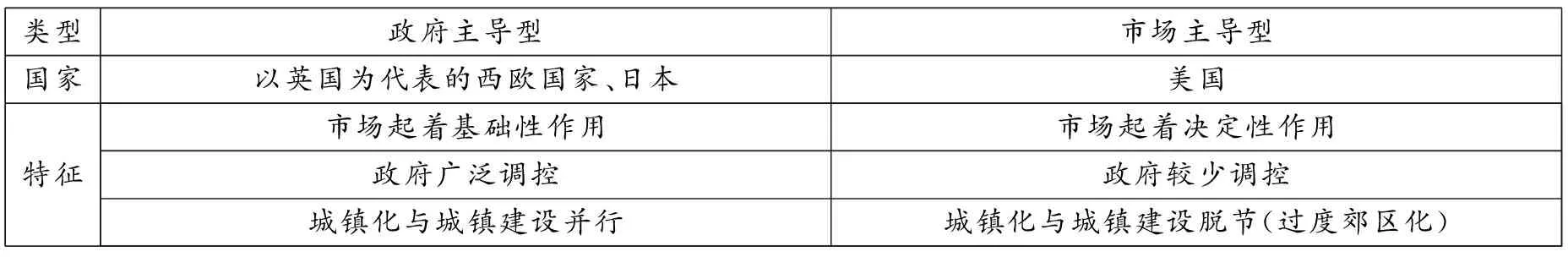

英國、美國、日本等發達國家在城鎮化發展過程中充分發揮了市場調節和政府宏觀調控的作用,無論是強調市場為主導、政府較少調控的美國,還是以市場為基礎、政府大力調控的英國和日本,均采用了市場與政府調節并行的模式[8],如表3所示。

表3 發達國家城鎮化兩種發展模式

英國在城鎮化過程中,充分尊重市場規律,資本、土地、人口等與城鎮化發展相關的經濟要素得到了自由流動。同時,英國政府的宏觀調控政策也發揮了重要作用,政府通過制定實施國家城鎮化戰略,建設衛星城,將工業產業遷往郊區,服務業在城鎮聚集,大力發展城鎮基礎設施建設以及社會福利保障體系建設等,引導了城鎮化與市場化良性互動。美國被有些學者稱作“自由放任”的城鎮化。這是因為美國城鎮化發展過程中面臨“過度郊區化”問題,即城市向外低密度擴張、建設無序、社會結構性問題凸顯。但此種說法并不十分準確。事實上,美國政府在規范過度郊區化的進程中發揮了極大的作用,并非完全自由放任,后期中央政府通過合理宏觀調控,有效地規范了郊區化。日本在充分尊重市場規律的基礎上,更加注重政府政策干預,可以說日本整個城鎮化進程都是依照政府意圖有序推進的。尤其是二戰后期,日本進行了聲勢浩大的國土治理工作,通過設置國土廳對城鎮化工作全權負責。制定《國土綜合開發法》和全國綜合開發計劃,有條不紊地進行城鎮化建設工作。

我們不難看出,市場與政府共同作用是城鎮化發展的必然趨勢,充分尊重市場規律對于城鎮化發展建設至關重要。然而,完全放任市場自由發展并不可行,市場失靈狀況時有發生,采取市場與政府雙輪驅動的模式是明智的選擇。

二、發達國家城鎮化發展基本經驗

在發達國家城鎮化發展進程中,存在獨具特色的發展經驗,這些寶貴經驗在我國新型城鎮化建設過程中具有重要的借鑒意義。英國、美國、日本目前城鎮化率已經達到了85%以上,基本完成了城鎮化。[9]基于此,本文選取英、美、日三國城鎮化發展過程中的獨特經驗分別進行分析。

(一) 英國的城鎮化發展經驗

1.加強農業基礎地位,提供必要物質基礎。15世紀末期,英國開展了殘酷的“圈地運動”,雖然在一定程度上積累了原始資本,加快了城鎮化進程,但卻對農民進行了殘酷的剝削,農業生產力受到了嚴重的破壞,社會矛盾異常尖銳。在二戰后期城鎮化發展進程中,英國政府認識到了農業與城鎮化之間絕非是零和博弈,農業的健康發展是推動城鎮化發展的基石,可以為城鎮化發展提供必要的物質基礎。1948年,《城鄉規劃法案》正式出臺,農業的主體地位得以確立;不以犧牲農業生產來實現城鎮化發展,農業與城鎮化相輔相成的認識成為了英國國內的廣泛共識。基于此,英國政府嚴格控制農地開發,制定了嚴格的土地使用制度,沒有當局授予的規劃許可證不能隨意征用土地。至此,從法律層面上規范了農業用地使用標準,確保了農業的穩步發展,為工業革命和城鎮化發展奠定了物質基礎,提供了基本動力。

2.以鄉村工業為前提,逐步推進城鎮化發展。英國的工業化與城鎮化結合得較為緊密,選擇了一條不同于其他發達國家的工業化道路,創造了一種“離土不離鄉”的工業化發展新模式——鄉村工業。鄉村工業立足于鄉村,以農業為加工對象,實現鄉村工業集中發展。鄉村工業的蓬勃發展,實現了農業的規模經營,使得工業與農業實現合理分工,農民得以就地轉化為產業工人。大力發展鄉村工業有兩大優勢:其一,并不損傷鄉村原有居民的鄉土情結,創造了一種離土不離鄉的生產生活模式,將原有居住地改造成宜居城鎮。鄉村工業的發展帶動了經濟水平的提升,居民對于生活質量有著更高的追求,工商業、服務業開始出現,城鄉融合開始形成。其二,大城市人口承載力有限,就地轉化成為了一種較為合理的城鎮化發展模式,緩解了大城市生活、就業、消費壓力。

3.不斷完善社保體系,縮小貧富差距。英國在城鎮化進程中注重社會保障體系建設,通過宏觀調控,制定相關公共政策。城鎮化絕非單單地將農村變為城市,而是以人為本,使得居民生活水平得到提升、城鎮基礎設施建設得到完善。英國是世界上第一個建立城鎮社保體系的國家,具體采取了三種措施:一是推行 “福利國家制度”,最大限度地彌補城鎮化進程中造成的自由放任、空間結構失衡等問題,以達到消除貧民區,減少兩極分化的目的。二是著力打造公共衛生服務體系,加強公共衛生醫療體系建設和公共衛生基礎設施建設,使得城鎮公共醫療水平大幅提升。三是完善全方位、多元化的社保制度,從提供基本生活保障、興建工人居民區到提供教育服務、進行職業培訓,使得社保制度與城鎮建設同步發展。

(二)美國的城鎮化發展經驗

1.重視交通設施建設,促進人口流動。 19世紀末期,美國政府著眼于城市交通網絡建設,尤其是將市際公路系統建設擺在了城市規劃的核心位置。20世紀中期,美國國會通過了《聯邦援建公路法》,計劃建設總長4.1萬英里的州際高速公路,以市際公路為重點,輻射州際公路、一級公路、二級公路的交通運輸網的總體規劃初步形成,便利了城市與郊區間人口雙向流動。[10]而美國早期大批小城鎮主要分布在市際和州際主干道上,科技的進步,使得美國汽車持有量大幅提升,四通八達的交通網為人口流動提供了便捷條件。隨后,由公路建設輻射到鐵路運輸網建設的交通革命促進了美國西部城鎮發展,對于美國城鎮化發展起到了關鍵作用。

2.重視小城鎮發展,形成城鎮聯動。美國在城鎮化建設中極其重視小城鎮規劃。20世紀30年代,美國小城鎮人口比重顯著上升,60年代美國政府推行的“示范城市”計劃使得大城市人口逐步分流,充分發揮小城鎮作用,注重城際紐帶關系和城鎮對鄉村輻射問題。現如今,美國衛星城集聚帶并不是依靠中心城市管轄范圍提升而形成的,而是大批小城鎮聚集的結果。大規模的城鎮聯動使得城鎮與郊區、鄉村的差異不再明顯,與城鎮化相關的資本、土地、人口流動更加自由。

3.規范過度郊區化,降低經濟成本。美國在城鎮化進程中,由于過于強調搬離城鎮,走向郊區,造成了過度郊區化的問題。在一定程度上,郊區化使得中心城市人口密度降低,縮小了城鄉差距,但同時也出現了一系列問題:一是過度郊區化使得土地資源遭到浪費,農田流失嚴重。二是雖然美國公路交通發達,但是過度郊區化使得出行成本提升,出行時間增加。三是由于科技革命的到來,國家整體經濟環境較好,人們收入增多,對高質量生活有了更高的追求,較低的人口密度使得社會服務和基礎設施建設支出明顯提升。美國政府通過市縣合并,充分發揮大都市區政府的作用,并配合半官方性質組織指導協助,通過有效的立法和行政干預,從總體上對城鎮規劃進行布局,強調環境保護與可持續發展,鼓勵公共參與,規范了過度郊區化。

(三)日本的城鎮化發展經驗

1.完善相關法律,確保城鎮化規劃順利推進。日本是法制化程度較高的國家,在城鎮化發展過程中,日本通過制定眾多相關法律,確保城鎮化進程一系列規劃有條不紊地推進。日本主要針對國土開發和城鄉發展兩個方面制定相關法律法規,為城鎮化建設提供法律支持。[11]在國土開發方面,20世紀中期,《國土綜合開發法》的出臺為日本城鎮化發展提供了一個總體框架和基本模式。在《國土綜合開發法》的基礎上,日本政府因地制宜,分別制訂了符合各地基本情況的地方性法規,如《四國地方開發促進法》、《北海道開發法》、《九州地方開發促進法》等。在城鄉發展方面,《山區振興法》的出臺促進了偏遠地區的經濟發展,《關于促進地方中心小都市地區建設及產業業務設施重新布局的法律》促進了鄉村工商業的發展。

2.避免“大城市病”,降低生產生活經濟成本。如果說美國在城鎮化進程中犯下了“過度郊區化”的錯誤,日本則走入了另一個極端——“大城市病”。所謂“大城市病”,是指大量人口在中心城市聚集,中心城市人口密度極高,交通擁擠、環境惡化、就業壓力大等問題凸顯。同時,大量的城市居民產生了對住房的巨大需求,出現了城市住房供不應求的局面,房價飛漲令百姓叫苦不迭。日本“大城市病”效應啟示我們,在城鎮化進程中必須合理規劃城鄉人口數量,避免出現“大城市病”,這對于改善國民經濟,提升國民幸福指數有著重要的意義。

三、發達國家城鎮化發展經驗對我國新型城鎮化建設的啟示

(一)堅持農業基礎地位不動搖

縱觀發達國家城鎮化發展史,無論是英國的“圈地運動”,還是日本的“大城市病”,均忽略了農業在國民經濟中的基礎性地位。城鎮化不等于“中心城市化”,絕不應以破壞農業耕地、建設繁華市區為終極目的。我國是農業大國,農民數量多達10億人,農民始終是我國主要生產力。十八大報告強調,解決好三農問題是全黨工作的重中之重[2],《中共中央國務院關于加快發展現代農業進一步增強農村發展活力的若干意見》指出,要不斷優化農民生活保障機制,努力夯實現代農業物質基礎,健全農業支持保護制度。[12]因此,我國的新型城鎮化建設不應以犧牲農業、農民的利益為前提,要總結發達國家的經驗教訓,堅持農業基礎地位不動搖,為新型城鎮化建設提供堅實的物質基礎。與此同時,要轉變農業發展方式,優化產業結構,發展現代化農業,建立嚴格的農田保護制度,加強農業基礎設施建設,引入先進科學技術,提高糧食抗災能力,以實現以工促農、以城帶鄉、工農互惠、城鄉一體的最終目的。

(二)大力發展鄉村工業,帶動城鎮化發展

無論是英國、美國還是日本,城鎮化發展必然伴隨著工業化的進步,這是發達國家城鎮化建設中的一般規律。對于中國來說,雖然在20世紀80年代至21世紀初期的城鎮化發展過程中走了一些彎路,“小城鎮,大戰略”的發展戰略無奈流產,眾多農村集體企業和鄉鎮企業退出了歷史舞臺[13],但這并不表明鄉村工業化不符合中國國情,而是由于特定時期的經濟發展水平和基礎設施建設不完善所致。現如今,經濟結構不斷優化,產業結構得到升級,中小城鎮的基礎設施建設日臻完善,同時中小城鎮生產成本遠低于中心城市,生產成本上的差異使得中小城鎮對于產業發展具有得天獨厚的優勢。因此,大力發展鄉村工業,實現工業化與城鎮化良性互動,以較好的經濟發展水平吸引非農戶口優秀人才,建設新型城鎮,同時促進本地優秀人才就地轉化,有效防止農村優秀人才流失以及大量農民工流向中心城市造成的社會問題,是中國城鎮化發展的必要選擇。

(三)市場與政府雙輪驅動

英國、日本在城鎮化中強調政府的主導作用,并充分尊重市場規律,美國主要強調市場主導作用,輔之政府協調,解決市場失靈等問題,可見市場與政府雙輪驅動是城鎮化發展的必然規律,也是中國城鎮化發展的必由之路。一方面,作為社會主義國家,政府的宏觀調控在國家經濟、社會、文化、生態文明建設中起著至關重要的作用,也是社會主義國家的優越性所在;在新型城鎮化建設中政府應充分發揮宏觀調控的作用,制定相關法律法規,提高行政效率,對整體布局進行科學規劃,加大基礎設施建設和農民職業教育培訓投入,為新型城鎮化建設營造良好的政策環境。另一方面,政府應充分尊重市場經濟規律,依靠市場調節作用形成城鎮化大格局、大規模,實現與城鎮化相關的基本資源和要素的自由流動。

(四)大、中、小城市協調發展

美國的“過度郊區化”和日本的“大城市病”是城鎮化發展過程中的兩個極端,都有悖于均衡、協調發展的科學發展理念,即中國道家哲學中所提倡的“平衡”思想。新型城鎮化絕非完全郊區化,更不是單純的鄉村人口中心城市聚集化,而應以政府宏觀調控為基本手段,通過合理的總體規劃,在戰略高度上協調大、中、小型城鎮均衡發展,即突出大城市集散效應,充分發揮中小城鎮產業成本低,便于解決本地農民就業的基礎作用,形成集聚與擴散并存、現代化特征凸顯、個性化與生態化交相呼應的新型城鎮化發展趨勢。

(五)發展符合生態文明的新型城鎮化

在發達國家城鎮化發展進程中,由于政府在城鎮化發展初期規劃中忽視了對環境的保護,造成了城鎮環境惡化、先污染后治理的現象屢有發生,經濟與人力成本上升,破壞了城鎮生態平衡。隨后,發達國家通過總結經驗教訓,開始注重綠化與環境保護,實現了城鎮開發與環境保護并行。對于中國來說,新型城鎮化建設必須強調可持續發展,注重城鎮化發展與生態文明建設同步。城鎮化發展過程是一個資源消耗的過程,沒有合理的規劃和規范的建設,資源浪費和環境惡化不可避免。因此,在城鎮化發展過程中,需要合理布局、規范建設、科學操作,不以犧牲環境為代價,走綠色環保、生態經濟的新型城鎮化道路。

[1]United Nations.World Urbanization Prospects: The 2014 Revision[R].New York: Department of Economic and Social Affairs/Population Division, United Nations, 2014.

[2]胡錦濤.堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進,為全面建成小康社會而奮斗:在中國共產黨第十八次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2012.

[3]第六次人口普查委員會.2010年第六次全國人口普查主要數據公報:第1號[R].北京:第六次人口普查委員會,2010.

[4]Klaasen L H, Molle W T M, Paelinck J H P. Dynamics of Urban Development[M].Aldershot:Gower,1981.

[5]Berg L, Burns L S, Klaasen L H. Spatial Cycles[M].Aldershot: Gower, 1987.

[6]Carson R, Darling L. Silent Spring[M].Boston Cambridge: Riverside Press,1962.

[7]Knight R. The Role of Corporate Headquarters and Related Activities in the Development of the Cleveland Region[R].Cleveland: The Cleveland Foundation and Case Western University, 1974.

[8]馬慶斌, 劉誠.中國城鎮化融資的現狀與政策創新[J].中國市場, 2012, (16): 34-40.

[9]蘇小, 金彥平.國外城鎮化發展經驗與中國新型城鎮化建設[J].世界農業, 2013, (10): 36-38.

[10]王海燕.美國城鎮化發展的特點和啟示[J].經濟研究參考, 2013, (36): 5-10.

[11]范毅.日本城市化發展考察報告[J].中國發展觀察, 2014, (11):29-31.

[12]中共中央國務院.中共中央國務院關于加快發展現代農業進一步增強農村發展活力的若干意見[M].北京:人民出版社,2013.

[13]國務院發展研究中心和世界銀行聯合課題組.中國:推進高效、包容可持續的城鎮化[J].管理世界, 2014, (4): 5-41.