故鄉的吃食

謝川

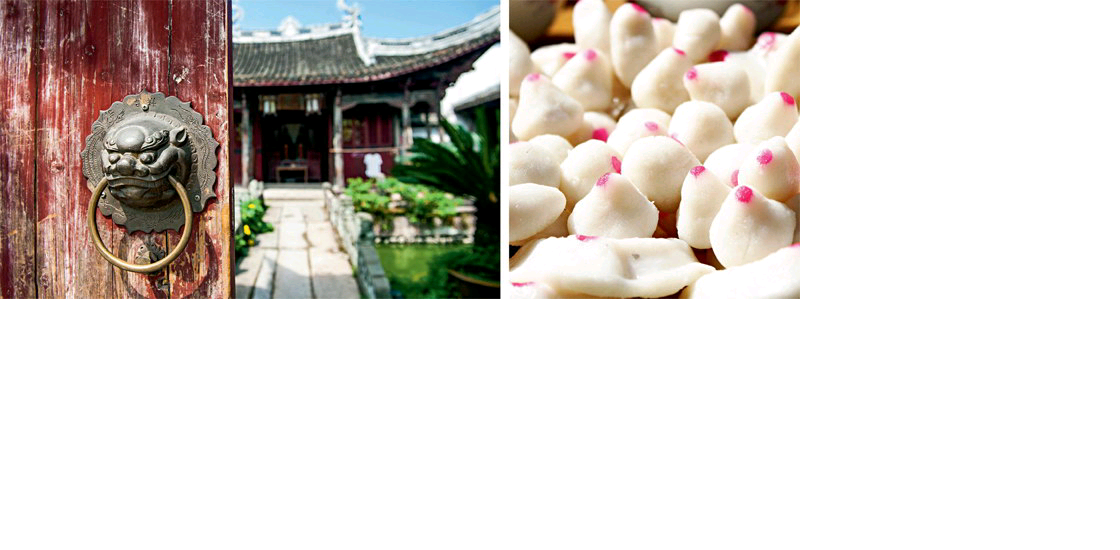

入冬以來,高中同學微信群就被我們嵊州特產——豆腐饅頭占領了,每天都會有人提到豆腐饅頭,后來有個在上海的同學說:“我今天吃到速凍豆腐饅頭了”,引起噓聲一片,速凍的怎么可能好吃,怎么比得上回到老家,坐在熟悉的豆腐饅頭店里,熱熱地來兩籠呢?嵊州豆腐饅頭是緊身不發面的皮子,我覺得皮子能那么透明又有韌性,估計還該有高筋燙面的成分,只不過這一點,每家豆腐饅頭店店主都有自己秘而不宣的配方,得不到求證。

汪曾祺在書里提到他小時候讀的《板橋家書》:“天寒冰凍時暮,窮親戚朋友到門,先泡一大碗炒米送手中,佐以醬姜一小碟,最是暖老溫貧之具”。這個炒米,我們老家嵊州也有,根據米是蓬發開的或者不發的分別叫“米胖”跟“米扁”,都可以用來泡糖水茶,這個似乎是正月里走親戚必須喝的。我小時候嫌甜膩并沒有特別喜歡吃,可是前不久在一個農家樂菜館里偶然吃到,味蕾的記憶被打開,似乎從中看到了早已去世的奶奶裹著小腳顫顫巍巍端出米胖茶、米扁茶的樣子,那時候關于年的儀式感,天極冷,而茶滾燙的甜香味,竟然讓我眼眶濕潤起來。

每年冬至回家,也有一種吃食是我念想并必然要吃的,那就是現做年糕時,還未被機器壓制成型前的那種熱乎乎的米團,嵊州人叫“糕花”,隨意捏個元寶,或者啥造型也不做,就是裹一點紅糖或咸菜,手一握,在打年糕的現場開吃。嵊州年糕是晚米(粳米)做的,所以稍冷就硬了,這個“糕花”必須現場吃,拿回家不論用微波爐還是電蒸鍋都沒辦法回軟,真的是一年就吃那么一回。味蕾記得,這樣的滋味過后,年就即將到來。

嵊州還有米果,在我們父母輩,物資匱乏,米果只在孩子做周歲的時候出現,而等到我們小時候,米果已經不再那么有儀式感,成為可以用來做早餐的糕點。我奶奶家對面就有一個米果工場,老板是人稱“老三爺爺”的白胡子老頭,每天他就在院子里,一錘一錘地打著米果,在我印象中,大冬天也見他光著膀子。現在他兒子接下了他的米果鋪,我回嵊州也會買,送朋友都說好吃,可是我更懷念老三爺爺做的米果。有一次我忍不住跟他兒子說:“我就是想念你爸爸做的米果中常常能吃到的硬硬的米粒。”他兒子淡淡地答:“那時候人工錘米不那么均勻,現在都是機器,再說我爸爸后來年紀也大,更打得不好所以才有米粒。”我不知道為什么有點想哭,我的味蕾那么忠誠地記錄著的、最正宗的米果該有的滋味,原來只是因為老三爺爺已經年老體弱,做得不那么完美。

可見,我們對故鄉吃食的眷戀,真的不是愛他們的完美,愛的,更多的只是記憶,還有“故鄉”這個詞語在食物上的具體體現。上個月差點很幼稚地跟一個供應商老總翻臉,原因是說到包子的時候,他說“鼎泰豐”最好吃,我說:“如果你吃過嵊州豆腐饅頭就不會這樣說。”他馬上說:“饅頭?聽聽也不好吃。”他不知道,我們浙江人從來沒有“包子”這個詞,沒有餡的就叫淡饅頭,有餡的就根據餡料叫什么饅頭。其實,嵊州豆腐饅頭的晶瑩剔透、吹彈欲破絕非饅頭可以形容。再后來,看到嵊州豆腐饅頭上了“中國十大名小吃”,我又用處女座特有的糾結把這個鏈接發給了這位老總,他終于不再反駁。總之,我在做這一切的時候,隱隱有種捍衛了故鄉榮譽的堂吉柯德式快感。