產業報國 初心不改

高興|文

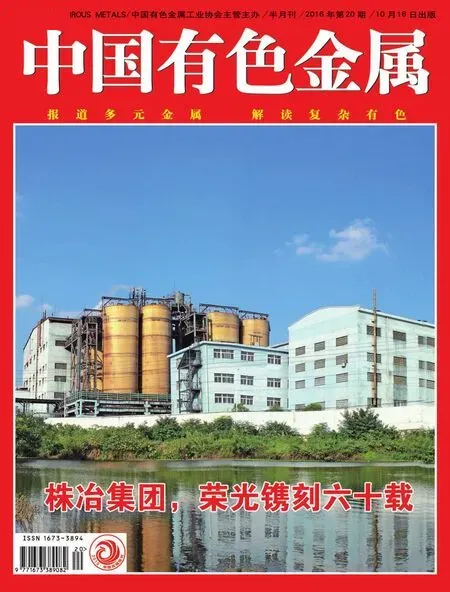

風霜雪雨六十載,砥礪前行一甲子。從一無所有到比肩世界,新中國興建的株洲冶煉廠(以下簡稱“株冶”)以“敢為人先”的文化精神,時刻保持與世界同步,初心不改、產業報國。自1956年建廠,已經六十周年了,她為共和國的工業崛起和發展擔當了重要的角色。在株冶60周年之際,讓我們一同領略她多彩的魅力吧。

步入株冶鉛鋅有色金屬冶煉這片熱土,映入眼簾的是上世紀50年代末建成的、號稱“亞洲第一”高的133米大煙囪,一座座聯排的六七十年代建造的“蒙古包”式的濃縮槽,在90年代號稱“亞洲最大”的109平方米鋅沸騰爐,從芬蘭引進的直徑3.5米、高30米,八個并肩碩大的鋅直接浸出罐和從哈薩克斯坦引進的基夫賽特直接煉鉛爐,以及從上世紀60年代以來建造的多座鉛、鋅電解廠房,還有廢水處理凈化后可以養金魚的水處理廠……這里儼然成了新中國鉛鋅冶煉工業的博覽園。

從1959年產出第一爐銅和鉛到濕法冶煉的新紀元,從綜合回收的技改到鋅十萬噸的擴能擴產成為“中國第一”、“世界第三”,譜寫了一曲曲有色冶煉輝煌之歌。株冶,今天這個全國聞名的鉛鋅生產基地就從那時開始孕育、發展并逐步壯大起來。風雨沉浮六十載,株冶人在昔日的一片荒涼之上,書寫了一段輝煌的歷史。

株冶鉛鋅金屬年生產能力已達65萬噸,綜合回收銅、金、銀、鉍、銦等多種有價金屬和硫酸,產品輻射到20多個國家和地區。循著國家節能減排、循環經濟的發展戰略,根植“綠色冶煉”,通過技術進步與工藝改造,促進轉型升級和綠色發展。特別是近十多年來投入了30余億元進行升級改造,引進了具有世界先進水平的直接浸出和直接煉鉛技術,形成節能環保的“鉛鋅聯合綠色冶煉生產模式”,并淘汰了燒結鼓風煉鉛等工藝,環境績效大為改善。開發應用生物技術和膜處理技術升級水處理工藝,實施“廢水零排放”工程,外排水達標排放減少了90%,新水也減少了近半。株冶的水、氣污染物均實現了達標排放。

斗轉星移,在那直指蒼穹的高煙囪下,株冶已將數百萬噸的鉛鋅送往世界的各個角落,灰黃的礦土經過火的洗禮,終于發出耀眼的光芒。六十年的不懈奮斗,株冶成為了中國最大的鉛鋅生產基地、中國有色金屬工業的標桿企業、國際鉛鋅組織的成員。

株冶是新中國有色金屬工業迅猛發展的一個縮影,也僅僅是中國有色金屬工業眾多企業中一顆閃亮的星星。銘記歷史、駐足前行,前進的路上不忘初心,有色金屬工業不僅要為中國工業的振興而繼續前進,更需扛起國家生態文明建設的大旗,走綠色、生態發展之路,再創有色新篇章。