多孔硅的研究概況與應用

張 華, 李 蛟, 叢日敏

(山東理工大學材料科學與工程學院, 山東淄博 255049)

?

多孔硅的研究概況與應用

張華, 李蛟, 叢日敏

(山東理工大學材料科學與工程學院, 山東淄博 255049)

摘要:綜述了多孔硅材料的起源和發展,介紹了多孔硅的制備方法和發光機理,提出了多孔硅發光理論研究的發展方向和切入點.另外,闡述了多孔硅表面修飾研究以及多孔硅作為新的功能材料在各個領域的應用研究現狀,并對多孔硅在器件上的應用特點進行了分析,提出了多孔硅器件在應用上可以廣泛借鑒晶體管結構的設想.

關鍵詞:多孔硅; 功能材料; 綜述; 發光機理; 應用器件

多孔硅具有納米硅原子簇為骨架的海綿狀結構,最早在1956年被Uhlir在HF酸中電解拋光硅時發現[1],但當時并未引起重視,直到1990年英國皇家信號與雷達研究所的Canham[2]報道了他用電化學陽極腐蝕的方法在單晶硅片的表面制備的一種多孔狀物質.這種物質在室溫下可在近紅外和可見光區有著較強的熒光發射,被稱做多孔硅(PS),且很快就引起了世界各地眾多科技工作者對多孔硅的研究熱情.當時正處在通訊技術迅速發展的時代,信息技術的發展嚴重依賴信息的存儲、處理速度和傳遞能力,這些能力基本都是構建在硅基大規模和超大規模集成電路的基礎上的.傳統集成電路信息的傳遞主要依靠電信號,通過電流的通斷和電位的高低來對數據進行編碼和邏輯判斷.人們認為硅基光電集成技術的實現將會顯著提高信息的傳遞和處理速度以及數據的存儲密度.但單晶硅本身能帶結構為間接禁帶,無法實現有效的光子發射,被認為是不能發光的材料,不適合光電集成.半導體發光器件需要采用GaAs、InP等Ⅲ-Ⅴ族化合物這些發光效率較高的直接帶隙半導體材料,但是這些材料的晶格常數以及膨脹系數等參數與單晶硅差異較大,集成工藝很難兼容.所以在同一塊硅片上集成電子器件和發光器件的任務就變得非常困難.在很多研究者看來,多孔硅的發現和它的光致發光現象打破了單晶硅難以實現高效率發光的禁錮,預示著用單晶硅制備發光器件進而實現全硅光電子集成成為可能[3].另一方面,許多從事材料理論研究的工作者則對多孔硅的形成和發光機制非常感興趣,認為可能在理論研究和認識上開拓一個新的領域.迄今為止,有關多孔硅的研究可以簡單歸納為制備、發光和材料應用三大方面.

1多孔硅的制備方法的研究

該領域主要包括多孔硅制備方法、條件與制備的多孔硅性質之間的關系.迄今為止,常用到的制備多孔硅的方法主要有電化學陽極氧化法[4-5]和溶液氧化法兩類.在這兩類方法的基礎上許多工作者又具體拓展出了水熱腐蝕法[6]、原電池法[7]、光化學腐蝕法[8]等,此外染色腐蝕法[9]和電火花腐蝕法[10]也見諸報道.

1.1 電化學陽極氧化法

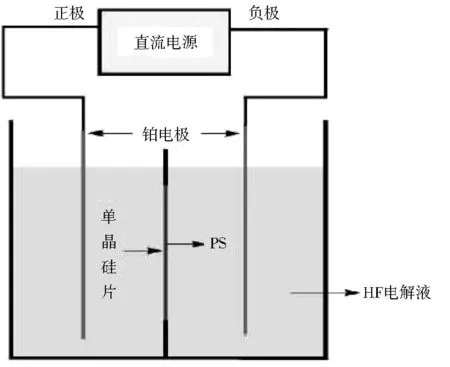

電化學陽極氧化法是較早被使用的多孔硅制備方法.該方法一般使用鉑電極為陰極,單面拋光的單晶硅片作為陽極,在HF-C2H5OH溶液中進行電化學腐蝕.常見的有恒電流和恒電壓兩種模式.用來制備多孔硅的電解池類型分單槽和雙槽兩種.最早的單槽電解池如圖1(a)所示.

圖1 單槽電解池制備多孔硅示意圖

這種制備裝置結構簡單,但由于硅的導電性差,造成腐蝕電流密度自液面向下迅速減小,形成的多孔硅孔隙度和均勻性都不好.為克服這些缺點,圖1(b)形式的電解槽被廣泛使用:將電解池的壁上開孔,硅片的外側面鍍鋁或涂抹鎵銦合金形成歐姆接觸,內表面緊貼開孔處的外壁對池體產生密封,HF溶液液面高于壁上的孔.這種方法能使腐蝕電流均勻分布,制得厚度均勻的多孔硅,但是孔的面積無法做大,不能制備面積較大的多孔硅.

雙槽電腐蝕裝置很好的解決了上述問題(圖2).兩個Pt電極分別插入兩個電解池,中間用單晶硅片隔開,陽極端溶液為HF酸,陰極端可以填充電導性好的電解質溶液.相對于單槽法,硅片無需鍍膜,且可以制備較大面積、厚度分布均勻的多孔硅.

圖2 雙槽電解池示意圖

電化學陽極氧化法制備多孔硅的腐蝕過程一般被認為是一個空穴參與過程.實驗證明,空穴在電化學陽極氧化的過程中起著至關重要的作用,N型硅必須要在光照的條件下才能形成多孔硅.光照為N型硅提供了額外的載流子,即電子空穴對,使得光照部位空穴濃度顯著提高,該電化學腐蝕過程才得以發生.

許多研究者系統的考察過溶液組成、配比、腐蝕電流、電壓等因素對制備的多孔硅特性的影響.一般溶液組成必須包含HF酸,報道中HF酸所占的體積比從30%到10%.許多研究者往往會在溶液體系中加入一定量的乙醇,它有利于多孔硅表面的氣體順利溢出,為多孔硅的形成提供一個良好的環境.中國工程物理研究院核物理與化學研究所的范曉強,蔣勇[11]等做過多孔硅陣列形貌與制備條件之間關系的研究,認為腐蝕液中的HF濃度會影響多孔硅陣列的表面及剖面形貌,添加劑十六烷基三甲基氯化銨的加入會使孔壁上刻蝕出小孔;隨著加入量的增加,小孔的孔徑減小,數量增加.另外,制備多孔硅時外加的腐蝕電流越大,得到的多孔硅孔壁就越薄.上海理工大學的莫瑞海和中國科學院微電子研究所的研究[12]表明恒電壓模式比恒電流模式更容易生成形貌均一、周期性良好的多孔硅.

(a)恒電流模式

(b)恒電壓模式圖3 恒電流和恒電壓模式制備的多孔硅截面SEM照片[16]

1.2 溶液氧化法

溶液氧化法是使用HF溶液與一定量的氧化劑按照一定的比例配成多孔硅腐蝕液,將硅片置入溶液中,氧化劑使硅原子氧化,HF則把處于氧化態的硅原子溶解下來,從而在表面形成多孔結構.后續發展的水熱腐蝕法和染色腐蝕等都是由該方法衍生出來的.例如,水熱腐蝕法是將硅片和配好的腐蝕溶液放入密閉的高壓反應釜內,控制釜體在一定的溫度下進行腐蝕.但其本質仍然是利用腐蝕液對硅片表面的聯合腐蝕作用完成的,區別僅僅在于高溫能提高腐蝕速度,而高壓則有利于空隙的形成和擴大.所謂的染色腐蝕也是如此,它是使用氫氟酸和硝酸銨體積比1∶3配制的腐蝕液,雖然M.Schoisswhl等一些學者認為染色腐蝕是一種電化學腐蝕[13],反應過程中半導體表面存在陰極和陽極,但實際上自然界中的許多金屬材料在酸中的腐蝕過程其實都包含微區原電池腐蝕過程,因此而把這種染色腐蝕列入電化學腐蝕并不合適.

需要指出的是,溶液氧化法這一類的制備方法得到的多孔硅并非典型意義上的多孔硅,而是一種廣義上的多孔硅.典型的多孔硅就是通過電化學陽極氧化得到的,它能在紫外光的激發下發射較強的肉眼可見紅橙色的熒光,而溶液氧化法得到的多孔硅不能發射紅橙波段的熒光.它們僅僅在微觀形貌上是多孔海綿狀或者蜂窩狀的結構,但不能發光或者僅在紫外區域發射僅僅能被儀器探測的非常微弱的熒光.

2多孔硅發光機理的研究

多孔硅的發光包括多孔硅原生發光的理論研究和表面修飾對多孔硅發光影響的研究.原生發光研究更為引人矚目,因為硅單晶具有不能有效發光的間接禁帶結構,它的導帶底與價帶頂不在同一波矢值處.根據動量守恒的要求,電子在兩個位置間的躍遷必須伴隨著吸收或者發射一個聲子,即需要晶格振動的參與.這個過程具有非常低的概率和長達毫秒量級的壽命,俄歇過程、自由載流子的吸收等都有很大概率將能量傳遞給其它粒子,從而終止該躍遷過程.所以,傳統理論認為,單晶硅不能發光.另外,室溫下單晶硅的禁帶寬度約為1.12eV,這個能量差的電子躍遷也只能發出1110nm的紅外光.而事實上,多孔硅通常發射熒光峰值在650nm左右,這些現象無法用單晶硅的能帶結構來解釋.為解釋這一現象,許多可能的發光機理被提出與討論.

2.1 多孔硅的發光機理模型

多孔硅的發光機制中得到較為廣泛的認可的有量子限制模型[14-15]以及結合量子限制模型的量子限制-發光中心模型.量子限制模型認為,多孔硅是由許多納米量級的硅晶粒組成的無序體,納米量級的晶體結構使得電子和空穴被限制在一個很小的空間范圍.根據量子力學的測不準關系,空間位置被限制的越小,動量不確定量就延展的越大,所以電子的波矢就在空間上得到較寬的延展,使得本來是間接帶隙的硅單晶中電子與空穴直接復合的概率顯著增加,從而提高了發光效率.該理論在一定程度上解釋了為何多孔硅具有較高的發光效率,但是它仍然無法解釋為何室溫下禁帶寬度只有1.12eV的硅可以發射可見熒光.

Qin等[16]提出的量子限制-發光中心模型則較好的解釋了這個問題.量子限制-發光中心模型認為多孔硅的發光來自于電子-空穴對的復合,電子-空穴對則來自于硅納米晶體內部和包裹硅納米晶體的氧化表面.電子-空穴對被激發后會隧穿到晶體硅與氧化硅的界面,并在界面上的發光中心復合而發光.這個理論模型所說的發光中心是指晶界和表面處的缺陷能級與雜質能級,這樣空穴電子對的復合能量就受發光中心的能級影響,而與單晶的能帶沒有直接關系了,可以不受禁帶寬度的制約.

可以看出,量子限制模型以及從量子限制模型發展出來的其它理論解釋都是基于單晶硅能帶模型的來進行解釋的.實際上,單晶硅的能帶結構是根據硅原子在空間點陣中的周期性排列,通過薛定諤方程式計算得到的.計算對象為描述晶格內電子運動狀態的波函數——布拉赫波函數,該函數具有周期平移對稱性.但當單晶硅表面被腐蝕形成多孔硅后,原本的周期性結構已經不再存在,描寫電子運動狀態的布拉赫波函數也就因為周期平移對稱性的消失而失效,因此多孔硅中電子的運動狀態與單晶硅的能級結構沒有必然的聯系.從這個角度出發,許多理論研究者完全摒棄掉單晶硅的能帶結構,直接從原子之間成鍵的規律和原理來從頭構建和計算多孔硅的相關參數.類似這種思路的理論探討諸如Ohno等[17]的第一性原理贗勢方法對Si激子對量子光學性質的研究,Proot[18]等使用原子軌道線性組合對硅晶粒和硅線電子結構的描述,Buba等[19]基于第一性原理對Si量子線電子結構的計算等.

我們認為可以從一個新的思路來認識多孔硅的表面能級結構.可以建立一個二維周期有序的結構模型,從模型中規則性的剔除一些格點,使用理論模擬計算的方式來計算這些格點的剔除對二維結構電子波函數的影響;考察剔除格點的數目、分布方式、聚集類型等對電子運動函數的影響,可以得到多孔硅尺寸、孔隙度以及其他類型的缺陷對電子能級的影響,從而可以得到多孔硅的發光與微觀結構之間的關聯.由于現代計算機和通信技術的高速發展,使用計算機陣列和與之相應的軟件來建模計算已經是相對容易的工作,這就為這種理論研究提供了研究突破的可能性.

2.2 多孔硅表面修飾與后處理

表面修飾可以有效的改變多孔硅的光學性能,如光致發光和離子吸附引起的熒光淬滅[20-21],過渡金屬離子和稀土金屬離子較為常見的修飾材料.這類的修飾方法由Andsager[22]較早提出,他在實驗中發現用Cu2+,Ag+或Au3+離子修飾后的多孔硅熒光會猝滅,而Ni2+離子修飾后則熒光正常.潘麗坤,李海波[23]等研究了表面金屬化對多孔硅光特性的影響,發現銅和鈦的沉積由于在多孔硅表面形成銅和鈦的硅化物而引起的晶體場和電子傳輸變化能造成多孔硅的光吸收明顯紅移.

表面活性劑也有用作多孔硅表面的修飾,蘭燕娜,方靖淮[24]等使用油酸鈉溶液、溴代十六烷基吡啶溶液乳化劑、十二烷基硫酸鈉溶液和聚乙二醇辛基苯酸溶液對多孔硅進行表面修飾,結果表明油酸鈉溶液、溴代十六烷基吡啶溶液和聚乙二醇辛基苯酸溶液修飾的多孔硅樣品發光減弱,十二烷基硫酸鈉溶液修飾的多孔硅樣品發光增強.Lauerhaas等人[25]的研究則指出多孔硅熒光的增強或是減弱與所吸附的離子型溶液的偶極矩有關,多孔硅吸附大偶極矩分子后,表面形成無輻射通道,將加大無輻射躍遷的概率,從而降低多孔硅的發光強度.而有些吸附成分則可能增加表面輻射躍遷的概率,從而提高多孔硅的發光強度.

顯然,有關多孔硅表面修飾以及修飾所導致的熒光增強或者降低甚至淬滅等的研究隨意性非常強,尚未系統化、理論化且目前尚無規律性的結論.

3多孔硅的應用研究

多孔硅較早的應用研究主要集中在多孔硅的發光特性上,也是研究者們最初對多孔硅材料異常重視的緣由,即希望在硅基發光、光電集成、顯示這些領域得到突破.但經過多年努力后,人們逐漸認識到,多孔硅作為一種光電集成材料在技術上還不成熟,實現起來成本比較高,且相比現有的LED等發光技術也沒有明顯的優勢,在新的技術被拓展之前還有相當大的難度.此后,研究者們逐漸把目光轉向多孔硅的多孔結構,對它的疏松多孔、大比表面積等特性進行合理的利用,開拓了多孔硅在模板[26-27]、傳感[28-31]和電池[32]、太陽能[33]等領域的運用.另外,由于多孔硅的高活性,它可以作為一種含能材料來使用.1992年,美國德克薩斯大學Bard[34]的研究小組在研究多孔硅的化學發光特性時,發現了多孔硅復合含能材料的爆炸性能.Lazarouk等[35]人的研究表明,多孔硅與氧化劑相互作用的過程中,厚度小于臨界值時表現為快速氧化和燃燒現象,而厚度層高于臨界值時,由于熱量無法迅速散失,導致局部驟熱而發生爆炸.Clement等[36]的研究表明,通過適當的調制多孔硅與氧化劑的配比,這種復合含能材料能夠達到2倍的TNT當量.Plessis[37-38]使用三維模型計算了多孔硅比表面積與孔徑的關系,從理論上得到了多孔硅與氧化劑復合材料釋放能量時存在最佳孔徑.

近年來,多孔硅材料被廣泛的應用于氣體傳感、離子傳感、濕度傳感和熱傳感等領域.多孔硅之所以被用作傳感材料與其自身的特性密不可分.多孔硅孔隙度大,比表面積大,非常容易吸附氣體和液體中的一些成分.另外,多孔硅表面的電容、電阻等物理特性隨著溫度或吸附物質的改變有較大的變化,通過對這些參數進行監測就可以反映出被測物的相關物理參數.例如,Li等[39]制備了一種多孔硅柱陣列,如圖4所示,把它做成圖5所示的結構,用來監測乙醇得到了較快的響應速度和良好的敏感特性.Chvojka等[40]研究了多孔硅對不同種類有機物的熒光感應特性,研究標的物是甲醇到正己醇系列,通過多孔硅熒光的淬滅強度變化來表征標的物的濃度.

圖4 多孔硅柱陣列的SEM和TEM形貌

圖5 基于電容特性的乙醇傳感器示意圖

多孔硅與其它多孔材料相比,最重要的特點是直接生長在單晶硅基底上的,多孔硅的底部晶格與單晶硅的晶格相連接的周期性基本沒有破壞,因此硅晶體管的結構特點和功能也能夠在多孔硅上實現.例如Ozdemir[44]和Gole[41]就做過使用金屬離子修飾過的多孔硅來探測劇毒氣體膦的研究.他們設計的器件的結構(圖6)有如下特征:(1)利用多孔硅的大比表面積來吸附膦;(2)利用多孔硅的高孔隙度來控制吸附的氣體膦不易脫附;(3)使用金屬修飾離子增加膦在多孔硅上的反應速度從而提高器件的靈敏度;(4)反應后多孔硅層的電子濃度將被改變,進而影響多孔硅/硅基底界面的界面態,如載流子濃度、種類等,從而會改變兩個金電極之間的電阻特性.電阻的變化值與膦的吸附濃度有一定的關系,而膦的吸附量又與膦在氣體樣本中的濃度有定量關系,通過實驗找到這個關系就可以用兩個金電極之間的電阻來表征膦的濃度了.

圖6 多孔硅氣體傳感器示意圖[41]

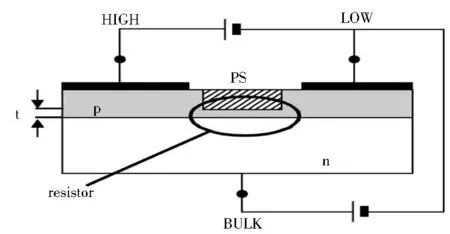

Barillaro等[42]使用單晶硅上生長的多孔硅層,采用一種類似場效應晶體管(FET)的結構對異丙醇的蒸汽進行檢測.基本結構如圖7所示.這個結構類似FET,該多孔硅的氣敏傳感器是在p型硅上覆蓋多孔硅層用來吸附氣體從而調制下方半導體的電阻,主監測回路為上端的電源、源極、漏極與多孔硅底部的p型Si,底部柵極,可以用來控制PS基底區域的載流子類型和濃度.通常器件是依靠多孔硅吸附待測蒸汽,發生相互作用并進而影響基底的電阻率,進而用來表征待測蒸汽的濃度.而這個類FET器件的巧妙之處在于它可以通過底部的柵極來控制基底區域的載流子濃度,從而對信號進行調制,可以

圖7 類FET結構的氣敏傳感器[42]

選擇性的提高靈敏度或者提高穩定性,另外,根據輸入信號的差異,在理論上可以對不同蒸汽進行傳感.

綜合以上三個實例可以看出,這些氣體傳感器的結構設計都借鑒了晶體管的結構特點,以多孔硅對待測氣體的吸附代替了傳統的電位控制的方法來實現器件的功能.這種設想必然會在以后的敏感器件上廣為應用.

4結束語

多孔硅是硅單晶表面腐蝕處理后得到的一種多孔的海綿狀物質,一般電化學陽極氧化得到的多孔硅可在紫外光的激發下發出較強的熒光,這種現象在材料微觀結構的理論解釋上具有較高的研究價值.多孔硅的發光理論被廣泛接受的是量子限制效應和基于量子限制效應模型的量子限制-發光中心模型理論,它們依然是基于單晶硅能帶結構的基礎上去認識多孔硅的,但多孔硅形成后的狀態與晶體態完全不同,使用理論模擬計算的方法直接從原子之間成鍵的規律和原理來構建多孔硅微觀結構模型才有可能在多孔硅的發光理論上取得理論性的突破.多孔硅的表面修飾、改性和后處理尚需要系統性的工作來尋找普遍的規律.多孔硅在光電集成領域的研究和應用還很不成熟,現在作為功能材料主要應用在傳感領域.多孔硅本身的形貌特點決定了它在氣敏傳感和溶液成分檢測上有先天的優勢,另外,多孔硅與硅基底晶格的無間斷連接特性使得它非常容易被集成進功能模塊中去.從現有的科技工作者的研究成果來看,多孔硅材料器件在現有的晶體管結構和功能上進行模仿、改進和創新將會是一個可能的發展方向.

參考文獻:

[1]UhlirA.Electrolyticshapingofgermaniumandsilicon[J].BellSystemTechnicalJournal, 1956, 35(2):333-347.

[2]CanhamLT.Siliconquantumwirearrayfabricationbyelectrochemicalandchemicaldissolutionofwafers[J].ApplPhysLett,1990,57(10):1046-1048.

[3]CanhamLT.Gaininglightfromsilicon[J].Nature,2000,408:411-412.

[4]LeeJS,ChoNH.Nanostructuralandphotoluminescencefeaturesofnanoporoussiliconpreparedbyanodicetching[J].AppliedSurfaceScience, 2002, 190(1-4):171-175.

[5]JungKH,ShihS,KwongDL.DevelopmentsinluminescentporousSi[J].JournaloftheElectrochemicalSociety, 1993, 140(10): 3046-3064.

[6]ChenQW,ZhuJS,LiXG, et al.Photoluminescenceinporoussiliconobtainedbyhydrothermaletching[J].PhysicsLettersA, 1996, 220(4-5): 293-296.

[7]SplinterA,VitaeA,VitaeJS, et al.Newporoussiliconformationtechnologyusinginternalcurrentgenerationwithgalvanicelements[J].SensorsandActuatorsA:Physical, 2001, 92(1-3): 394-399.

[8]LiX,BohnaPW.Ametal-assistedchemicaletchinginHF/H2O2producesporoussilicon[J].AppliedPhysicsLetters, 2000, 77(16): 2572-2574.

[9]KsendzovA,FathauerRW,GeorgeT, et al.VisiblephotoluminescenceofporousSi1-xGexobtainedbystainetching[J].AppliedPhysicsLetters, 1993,63(2): 200-202.

[10]RichterA,SteinerP,KozlowskiF, et al.Current-inducedlightemissionfromaporoussilicondevice[J].IEEEElectronDeviceLetters, 1991, 12: 691-692.

[11]范曉強,蔣勇, 展長勇,等.多孔硅陣列結構的形貌研究[J].強激光與粒子束,2013,25(9): 2439-2442.

[12]莫瑞海,劉洪利,張軒雄.用于光子晶體的多孔硅制備條件研究[J].半導體光電,2013,34( 5): 811-814.

[13]SchoisswohlM.CantinJL,VonBJ, et al.Electronparamagneticresonancestudyofluminescentstainetchedporoussilicon[J].ApplPhysLett, 1995, 66(26): 3660-3662.

[14]CullisAG,CanhamLT.Visiblelightemissionduetoquantumsizeeffectsinhighlyporouscrystallinesilicon[J].Nature, 1991, 353: 335-338.

[15]CullisAG,CanhamLT.CalcottPJ,Thestructuralandluminescencepropertiesofporoussilicon[J].J.Appl.Phys, 1997, 82(3): 909-965.

[16]QinGG,JiaYQ.Mechanismofthevisibleluminescenceinporoussilicon[J].SolidStateCommum, 1993, 86: 559-563.

[17]OhnoT,ShiraishiK,OgowaT, et al.Intrinsicoriginofvisiblelightemissionfromsiliconquantumwires:electronicstructureandgeometncallyrestrictedexciton[J].PhysicalReviewLetters, 1992, 69(16): 2400-2403.

[18]ProotJP,Delerue,AG,LannooM,et al.Electronicstructureandopticalpropertiesofsiliconcrystallites[J].AppliedSurfaceScience, 1993, 65 / 66: 423-425.

[19]BubaF,KohanJ,ParrinelloM.Opticalpropertiesofporoussilicon:afirst-principlesstudy[J].PhysicalReviewLetters, 1992, 69: 1272-1275.

[20]ChvojkaT,VrkoslavV,JelinekI,et al.Mechanismofphotoluminescencesensorresponseofporoussiliconfororganicspeciesingasandliquidphases[J].Sensor.Actuat.B:Chem. 2004, 100(1/2): 246-249.

[21]LeeEJ,HaJS,SailorMJ.Photoderivatizationofthesurfaceofluminescentporoussiliconwithformicacid[J].J.Am.Chem.Soc., 1995,117: 8295-8296.

[22]AndsagerD,HilliardJ,NayfehMH.Behaviorofporoussiliconemissionspectraduringquenchingbyimmersioninmetalionsolutions[J].Appl.Phys.Lett., 1994, 64: 1141.

[23]潘麗坤,李海波,孫卓,等.表面金屬化對多孔硅光特性的影響[J].功能材料與器件學報,2009,15( 3): 280-283.

[24]蘭燕娜,方靖淮,李雅麗,等.表面活性劑修飾多孔硅的光致發光光譜[J].光譜實驗室,2011,28( 4): 1877-1879.

[25]LauerhaasMJ,SailorJM.ChemicalModificationofthePhotoluminescenceQuenchingofPorousSilicon[J].Science, 1993, 261(17): 1567-1568.

[26]紀建明,何秀霞,段潛,等.應用雙槽電化學腐蝕法制備用于蛋白質芯片構建的多孔硅基底[J].分析化學,2013,41:698-703.

[27]李紹元,馬文會,周陽,等.PS模板法制備銅納米顆粒[J].北京工業大學學報,2013,39(10):1582-1585.

[28]ReaI,IodiceM,CoppolaG,et al.Aporoussilicon-basedBragggratingwaveguidesensorforchemicalmonitoring[J].SensorsandActuatorsB, 2009, 139: 39-43.

[29]LewisSE,DeBoerJR,GoleJL,et al.Sensitive,selective,andanalyticalimprovementstoaporoussilicongassensor[J].SensorsandActuatorsB, 2005, 110:54-65.

[30]RothR,LenkG,KroenerM,et al.Siliconmicrothermalsensorplatformathighaccuracywithbacksidecontacts[J].SensorsandActuatorsA, 2013,201: 450-457.

[31]TsamisC,NassiopoulouAG,TserepiA,et al.Thermalpropertiesofsuspendedporoussiliconmicro-hotplatesforsensorapplications[J].SensorsandActuatorsB,2003 , 95: 78-82.

[32]劉晶晶,孫欽欽,韓響,等.用于鋰離子電池負極的多孔硅材料制備[J].廈門大學學報:自然科學版,2013, 53(4):450-454.

[33]林敏,張鳳鳴,吳小山.硅太陽電池表面多孔硅的制備與作用[J].發光學報,2013, 34 (6): 758-762.

[34]McCordP,YauSL,BardAJ.Chemiluminescenceofanodizedandetchedsilicon:evidenceforaluminescentsiloxene-likelayeronporoussilicon[J].Science, 1992, 257(5066): 68-69.

[35]LazaroukSK,DolbikAV.Fastexothermicprocessesinporoussilicon[J].Semiconductors, 2005, 39(8): 881-883.

[36]ClementD,DienerJ,GrossE, et al.Highlyexplosivenonosilicon-basedcompositematerials[J].PhysicaStatusSolidi(A)-ApplicationsandMaterialsScience, 2005, 202(8): 1357-1364.

[37]PlessisMD.Relationshipbetweenspecificsurfaceareaandporedimensionofhighporositynanoporoussilicon:modelandexperiment[J].PhysicaStatusSolidi(A)-ApplicationsandMaterialsScience, 2007, 204(7): 2319-2328.

[38]PlessisMD.Nanoporoussiliconexplosivedevices[J].MaterialsScienceandEngineeringB, 2008, 147(2-3): 226-229.

[39]LiXJ,ChenSJ,FengCY.Characterizationofsiliconnanoporouspillararrayasroom-temperaturecapacitiveethanolgassensor[J].SensorsandActuatorsB,2007, 123: 461-465.

[40]ChvojkaT,VrkoslavV,JelinekI, et al.Mechanismsofphotoluminescencesensorresponseofporoussiliconfororganicspeciesingasandliquidphases[J].SensorsandActuatorsB,2004,100: 246-249.

[41]OzdemirS,GoleJL.Aphosphinedetectionmatrixusingnanostructuremodifiedporoussilicongassensors[J].SensorsandActuatorsB,2010, 151: 274-280.

[42]BarillaroG,DiligentiA,MarolaG, et al.Asiliconcrystallineresistorwithanadsorbingporouslayerasgassensor[J].SensorsandActuatorsB, 2005, 105: 278-282.

(編輯:姚佳良)

Researchsituationandapplicationofporoussilicon

ZHANGHua,LIJiao,CONGRi-min

(SchoolofMaterialsScienceandEngineering,ShandongUniversityofTechnology,Zibo255049,China)

Abstract:Thispaperreviewedthediscoveryanddevelopmentofporoussilicon(PS),introducedthepreparationandthelight-emittingmechanismofPS,andinferredthefuturedevelopmentonmechanismresearch.Inaddition,thisarticlealsosummarizedtheworksonPSsurfacemodificationandtheapplicationofPSasanewfunctionmaterial.ThecharacteristicsandstructureofPSapplicationdeviceswerealsodiscussedandaconclusionwasdrawedthattransistorstructurecanbereferencedinfuturePSdevicedesign.

Keywords:poroussilicon;functionalmaterials;review;light-emittingmechanism;applicationdevices

中圖分類號:TM23

文獻標志碼:A

文章編號:1672-6197(2015)03-0020-07

作者簡介:張華,男,865973001@qq.com

基金項目:山東省自然科學基金資助項目(ZR2011BL006)

收稿日期:2014-09-05