讓智慧在指尖流淌

羅明

本輪課程改革從啟動至今已經近15年了,課程改革所倡導的以學生為中心,培養學生實踐與創新能力,已經為廣大生物教師所熟知。然而,審視高中生物課堂,從PPT到板書,從教材到教輔,從講解到習題,從測驗到考試,似乎除了為數極少的實驗以及用電腦投影能增加直觀印象、加大信息量外,傳統的教師講解為主、輔以學生的習題練習的教學模式仍然牢固地占領著課堂陣地。

今天,當分子生物學、基因工程等現代生命科學新理論、新知識、新成果不斷進入高中生物課程,成為當今學生必須了解和掌握的內容時,課堂教學模式如果不作出新的調整和改變,將離培養具有現代科學意識和較為開闊國際視野、具有很強動手能力和實踐創新能力新時代人才的目標會越來越遠。

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》關于“創新人才培養模式”中指出:“遵循教育規律和人才成長規律,深化教育教學改革,創新教育教學方法,探索多種培養方式,形成各類人才輩出、拔尖創新人才不斷涌現的局面。……注重學思結合。倡導啟發式、探究式、討論式、參與式教學,幫助學生學會學習。激發學生的好奇心,培養學生的興趣愛好,營造獨立思考、自由探索的良好環境。”因此,當前課堂教學改革必須扭轉單純地依賴PPT、書本、講授、習題的不利于學生發展的模式,已經成為專家和基層教師的共識;但從哪里進行突破?如何突破?經過分析和思考,2014年以來,自主研發適合高中生物課堂教學的學具(目前研制的學具主要是永久模型組件學具)。學具是供學生在課程學習中幫助學生學習,由學生操作使用的模型、實物、圖表等的統稱;讓學生能在課堂學習中,通過動手、動腦、探索,理解、思考、實踐,互助、思辨,運用相關知識和原理,探究生命科學的真諦,真正實踐本輪課程改革倡導和要求的“培養學生的科學素養、實踐能力和創新精神”。

課題:中心法則中關于DNA復制、轉錄等相關問題。

分組:每小組4人;組內每2人為一小小組。

材料:每組發2套學具(五碳糖、磷酸各20個,同位素標記磷酸2個,A、T、C、G各5個,另發U6個)。

課前教師先讓幾名學生準備對“中心法則”的理解和存在的疑問。課堂上,首先讓學生代表利用PPT闡述自己的認識,并提出疑問。然后,教師讓學生帶著問題開展活動。

活動1:建構DNA分子模型(每2名學生為組)。

學生思考與動手:

(1) 建構DNA的基本單位,比較它們的共同之處及區別。

(2) 建構DNA單鏈片段。

(3) 根據 ? 原則,形成 ? DNA片段,形成平面結構。

(4) 和周圍的同學比較一下,各自的DNA分子是否相同?如果不同,不同之處在于哪里?這體現了DNA分子的什么特點?

(5) 比較構建的DNA片段中嘧啶和嘌呤數量上關系。

(6) DNA中堿基對的排列順序代表了其中蘊含了什么?

(7) 觀察DNA的兩條單鏈,其方向上呈現怎樣的關系?

(8) 嘗試建構DNA的空間結構。

圍繞學案上的問題串,學生思考,組內討論,動手建構模型,觀察模型,相互糾錯。教師在該過程中觀察學生小組,發現問題,和學生一起討論。在發現有小組構建的脫氧核苷酸有誤時,通過投影讓各組討論分析,并讓小組派代表指出問題,糾錯。這個過程中,教師也可針對學生的操作,提出問題,讓學生回答。有不同意見小組可以爭論。當學生將自己建構的DNA雙螺旋分子片段展現時,露出了發自心底自信的微笑。在此基礎上,教師投影討論例題,以對照實踐,加深學生對DNA分子模型結構的理解,反思自己建構時存在的問題。

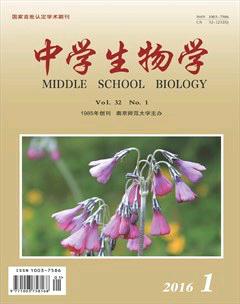

【例1】 圖1是某小組建構的含兩對核苷酸的DNA分子片段,有關評價正確的是( ?)

A. 結構上沒有錯誤,物質組成有錯

B. 有一處錯誤,應將U換成T

C. 如果畫的是雙鏈RNA應該是對的

D. 至少有三類(種)錯誤

選用這一例題的目的是引導學生關注DNA分子建構中的一些關鍵問題以及易犯的錯誤,以期達到反思鞏固的效果。在建構DNA分子模型的基礎上,教師提出:DNA分子攜帶的遺傳信息又是如何傳遞的?以此引出活動2。

活動2:模擬DNA復制過程(以4人小組為單位)。

學生思考與動手:

(1) 小組內保留一個已經建構的DNA片段,并將母鏈標記;另一個分解成脫氧核苷酸。

(2) 教師提示學生重溫DNA復制的程序。

(3) 提問:DNA分子復制的特點是什么?

(4) 由小組為單位,完成復制,觀察新形成的兩個子代DNA分子片段相同嗎?與親代DNA相同嗎?為什么?

(5) 若母鏈被32P標記,復制發生在31P環境,子代DNA的放射性如何?如果復制2代呢?N代呢?

各組按要求在討論的基礎上,運用學具模擬DNA分子復制的過程,解旋打開雙螺旋,以游離的脫氧核苷酸根據堿基互補配對原則連接到母鏈,構成堿基對,而后在縱鏈上形成磷酸二酯鍵,完成單鏈的建構,最后形成兩個新的子代DNA分子(片段)。整個模型建構的過程,既做中學,深化對DNA復制知識的理解,又學中做,培養增強了實踐動手能力。這一教學過程使學生從單純知曉、記憶書本理論知識,提升到學會運用書本知識,指導自己模型建構的實踐。這一過程培養了學生的心智,提升了學生對理論的理解,實現了原理的內化,對學生建立自己的知識體系提供了更豐富的客觀情境。在學生完成DNA分子復制模型建構的基礎上,期望學生能進一步深化、拓展對這一過程的理解與應用,因此提供了例題2。

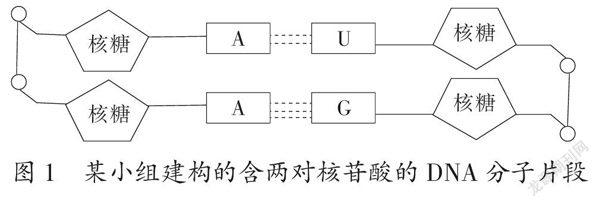

【例2】 如圖2為真核細胞DNA復制示意圖,下列說法中錯誤的是( ?)

A. 圖中體現了邊解旋邊復制和半保留復制的特點

B. 酶1可以使堿基對之間的氫鍵打開

C. 若母鏈中原有100個堿基對,T為30個,則本次復制需要C為20個

D. 甲與乙的分開應在有絲分裂后期或減數第二次分裂后期

例題中的D項將DNA復制與細胞分裂聯系起來,拓展了知識之間的聯系,啟發學生將孤立的知識聯系起來,有利于內化形成結構化的知識體系,這一做法得到專家的充分肯定。

在此基礎上,教師提出:根據中心法則,當DNA分子通過復制,遺傳信息傳遞給子代DNA后,如何才能表達?以此引出模擬轉錄過程模型建構。

活動3:模擬轉錄過程(以4人小組為單位)。

學生思考與動手:

(1) 轉錄的模板是 ? ? ? ;原料是

;轉錄時堿基之間配對遵循的原則是 ? ? ? ? ? 。

(2) 轉錄的意義是什么?

。

(3) 模擬轉錄過程:

① 打開 ? ? ?;②根據 ? ? 形成脫氧核苷酸——核糖核苷酸對;

③ 建構 ? ?片段;

④ ? ? 與模板鏈脫離。

(4) 轉錄與DNA復制的區別主要在于

。

(5) 什么是密碼子? ? ? ? 。密碼子和遺傳信息有什么區別與關系? ? ? ? ? 。

從檢索的結果看,目前國內已開發的相關學具的功能僅能實現DNA分子的建構,至多實現DAN分子復制,但從遺傳學知識結構的完整性以及學生對相關知識的理解掌握方面非常不夠。所以,經過研究,開發并不斷完善的這套學具模型,增添了能實現DNA轉錄、RNA復制,乃至逆轉錄等相關功能;力圖通過模擬真實情境,引導自主學習,讓學生應用知識原理,實現模型建構,達到實現理論和實踐融通的比較理想的效果。在以上三個學生模型建構活動的基礎上,提供例3,以期使學生對上述知識原理有一個綜合應用、提煉的機會。

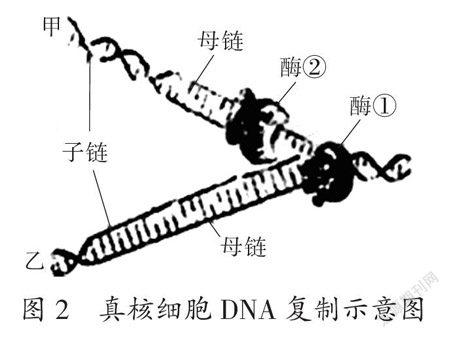

【例3】 圖3中的甲和乙為中心法則中兩個過程的示意圖。圖丙為上述兩圖中某一片段的放大示意。以下說法正確的是( ?)

A. 酶1酶2酶3分別是解旋酶,DNA聚合酶RNA聚合酶

B. 丙圖是甲圖的局部放大

C. 丙圖中有2種五碳糖,5種堿基,5種核苷酸

D. 真核細胞中甲圖和乙圖所示過程主要發生在細胞核內

通過本題的思考討論,促使學生對DNA復制、轉錄過程、產物、模板、酶的種類、兩類核苷酸的基本組成,以及復制和轉錄的發生過程等容易混淆的多角度、多知識點問題梳理和總結歸納,實現了思維層次的轉換和提升。

最后,教師提供一組綜合性較強的訓練題,對本課涉及的相關知識原理進行了梳理和歸納和發散,以鞏固本課通過理論指導下開展自主學習,嘗試模型建構的學習成果。這組訓練題從學生實際水平出發,其難度稍低于或基本接近高考試題的要求,實現了學生認知和能力的進一訓練和提升。因為課時容量的限制,本課未安排“翻譯”這一內容的教學;輔以已經開發的氨基酸及多肽學具模型,這一內容可基于學具應用加以解決。

在整堂課教學過程中,學生始終是帶著問題,邊思考討論,邊模擬建構,有不同意見還會進行爭論,發現問題和錯誤后,展開探討,在學生之間或師生之間進行交流。教師在課堂教學設計時,并不過多地給學生展示、提示或是暗示,而是讓學生自主地探究,在錯誤中發現問題,在思考中討論問題,得出自己的結論;在探索中深化對知識和原理的理解,在交流中懂得合作;在動腦動手中學會對知識的應用,在觀察和體驗中增添智慧,獲得發展;在動手中體驗了理論聯系實際,感受到了成功的快樂。