“閩東延安”柏柱洋

王水蓮

“閩東延安”柏柱洋

王水蓮

柏柱洋位于溪柄鎮東南方,是通往霞浦、太姥山的必經之路。這里是閩東革命斗爭的中心,中央紅軍長征前與中央蘇區并存的全國八個主要革命根據地之一,也是革命時期中國南方最后一塊根據地。

80多年前,在這塊平凡的土地上曾經發生了轟轟烈烈的革命斗爭,老一輩無產階級革命家葉飛、曾志、馬立峰等人,都曾經在這里領導和開展了閩東革命斗爭。如今柏柱洋還保存著閩東蘇維埃政府、閩東特委、閩東婦聯會、共青團閩東特委等革命活動舊址。

今天的柏柱洋富足而美麗,紅磚綠瓦的房子外,有成片的竹林、甘蔗林,還有大大小小的葡萄園,靜謐的小路上各色瓜果飄香,無法讓人聯想到80多年前血流成河的“紅色柏柱洋”。

1927年,由進步青年施霖、張寶田、張少廉領導的閩東革命史上最早、規模最大的農民運動,在柏柱洋轟轟烈烈地展開了。他們在柏柱洋組織成立了福安縣柏柱洋鄉農民協會,發動3000多名農民游行示威,開展了一系列抗稅抗租抗捐,這一把烈火隨后在閩東各地蔓延開來。

1934年2月,閩東蘇維埃政府籌備處成立,隨即在福安柏柱洋進行分田運動,取得經驗后,在全區推廣。同年6月,中共閩東臨時特委也在柏柱洋成立,蘇達被選舉為書記,葉飛、曾志等人為委員。與此同時,各種有利于人民的組織和機構相繼成立,如共青團閩東特委、閩東婦女工作團等,全面開創了“五百里紅色蘇區”。

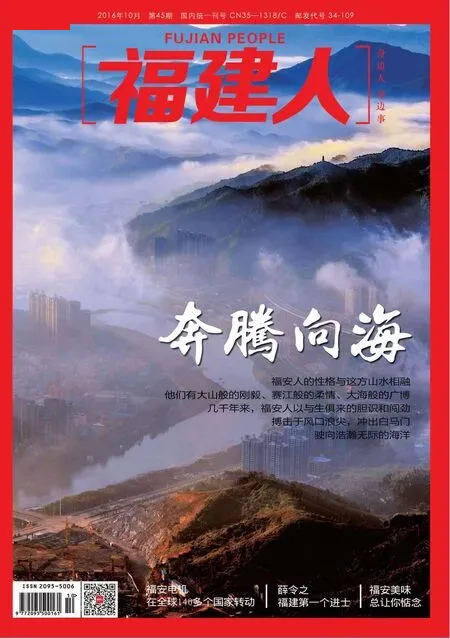

柏柱洋就在這一塊山鄉小平原上,這里四周群山環抱,峰巒綿延,中間一馬平川,良田萬頃。1927年,柏柱洋遠近幾十個村的3000多農民成立了”柏柱鄉農民協會“,同地主豪紳展開了聲勢浩大的抗捐抗債斗爭,從此掀起了閩東革命運動的序幕(攝影/鐘颯)

然而,柏柱洋紅色政權的飛速發展讓反動派感到了威脅。1934年10月,國民黨調集兵力,分四路向閩東蘇區“分進合圍”,實施“燒光、搶光、殺光、移光、并光”的“五光”政策,并且用飛機轟炸柏柱洋。閩東臨時特委和蘇維埃政府帶領人民群眾開展慘烈的“保衛蘇區”戰斗,在這場斗爭中,馬立峰、施霖、張少廉等人英勇就義,幾百名村民也不幸慘死。

在那個抗爭的年代,柏柱洋發生了無數可歌可泣的英雄事跡,也留下了許多感人的故事。在國民黨狂轟濫炸中,整個柏柱洋陷入了白色恐怖之中。有一天國民黨搜山,時任中共福霞縣委書記的曾志由于腳受傷了,在農家養病,聽到消息后連忙躲避“圍剿”。這時,畬族嫂子藍金妹正抱著兒子離家躲藏,看到了曾志,她猶豫了一下,把孩子放在路邊的草叢中,背起曾志就跑。這就是閩東革命史聞名的“畬嫂救曾志”的感人故事。

幾十年后,曾志在回憶錄中特別提到了這段經歷,感動地寫道:“在革命戰爭的艱苦年代,閩東群眾掩護了許許多多革命者,成了我們的依靠。”

柏柱洋人民咬緊牙關,堅持了三年游擊戰爭、抗日戰爭和解放戰爭,直到新中國成立。柏柱洋作為全國18個紅色革命根據地之一,被稱為“閩東延安”。f