德國汽車工業發展優勢分析及啟示

摘 要:作為汽車生產和銷售大國,德國汽車憑借其高質量、強穩定享譽全球,本文首先介紹了德國汽車工業的發展現狀和德國汽車的特點,然后以國際貿易地理理論知識為依據,從文化、科技、人才、相關產業、國家五個方面分析了德國汽車工業發展的發展優勢,最后總結了對中國汽車業的啟示。

關鍵詞:德國汽車工業;發展優勢

一、德國汽車概況

1.德國汽車工業的現狀

自1886年本茨在德國發明第一輛汽車以來,汽車工業逐步成為德國四大支柱產業之一。目前,德國七分之一的就業崗位源于汽車工業,圍繞著汽車的開發、制造、銷售等產生的工業增加值占GDP約五分之一,同時汽車工業是德國最強大的出口行業,創造了80%的盈余。

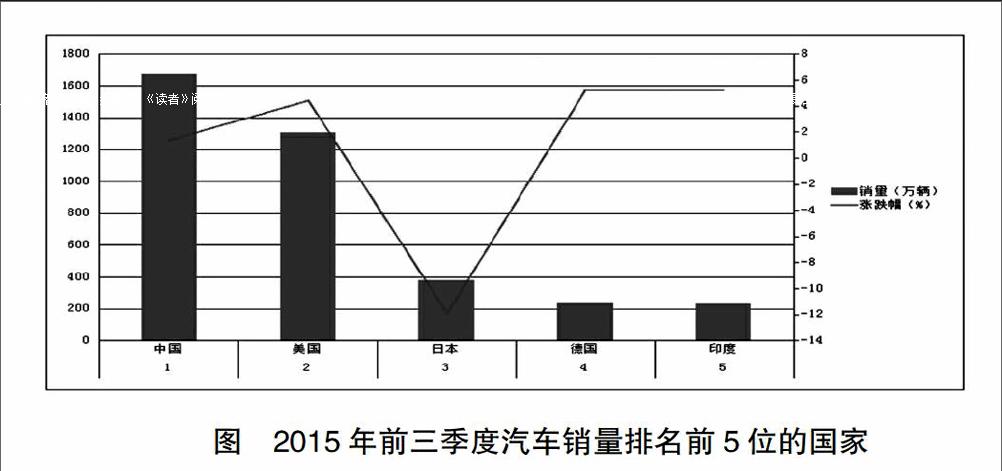

在世界汽車市場上,德國汽車產量與銷量雖有波動,但總體保持穩定增長,2014年產量排名第四, 2015年上半年的銷量排名第五,增長了5.2%。

圖 2015年前三季度汽車銷量排名前5位的國家

數據來源:蓋世汽車研究院(下同①)

2.德國汽車特點

從外觀看,德國汽車設計一般延續傳統風格,線條挺拔而有力度,典雅、嚴謹而不事張揚;從制作工藝看,德國汽車十分注重細節,內在表現尤為優良,講究實用與有效;從質量看,整車的可靠性與可維護性強,其中尤以梅賽德斯一奔馳的耐用、可靠性為最佳。一輛奔馳轎車行駛30萬公里以后仍安然無恙,世界上汽車行駛里程最長的記錄,至今仍是由奔馳汽車公司生產的汽車所保持。

與美國汽車注重大、中、懸掛較軟的特點相比,德國車比較緊湊,懸掛要硬些,強調運動感;而日本汽車在設計時嚴格按照成本節約原則導致其高速性就比德國車差。由此,德國汽車高質量、重細節、高穩定性的特點使其經典品牌奔馳、寶馬、奧迪、保時捷深受消費者喜愛。

二、德國汽車工業的文化優勢

1.民族文化特征

德國在歷史上受普魯士和奧地利兩個邦國的影響最大,今日的民族文化很大部分來自于普魯士精神,歸納起來有來個核心:一是理性;二是服從,這兩個核心又派生出眾多相關特性②。憑借其理性,德國人在自然科學領域取得非凡成就(僅德國普朗克研究所有15人獲得諾貝爾獎),而源于理性的嚴謹、務實、計劃等特性也推動著汽車產業持續穩定地發展;另一方面,德國人的服從使人們忠誠于雇主、關注產品細節、重視品牌質量,這也體現了德系汽車的特點。

2.企業文化特征

充滿理性的民族文化使德國汽車制造者把高質量的要求放在首位,通過營造一種負責任的質量至上的企業文化,不斷改進細節,提高產業標準,追求精確和完美,形成品牌特色,贏得顧客信譽。梅賽德斯-奔馳以安全、穩定、耐用享譽全球,是德國汽車品質的代表,而該品牌也是兩個汽車品牌合作“1+1>2”的典范,成功的根源就在于雙方在企業文化方面質量至上、精益求精的共同理念。

三、德國汽車工業的科技和人才優勢

提高科技創新能力始終是德國汽車工業發展的核心,無論是以高檔豪華車為主要市場的奔馳、保時捷,還是生產普通乘用車的大眾公司,都密切關注自身的科技競爭力。這主要表現在目前新能源汽車開發、傳統汽車環保能力發展、保證汽車安全(安全技術普及率高)等方面。

1.研發投入

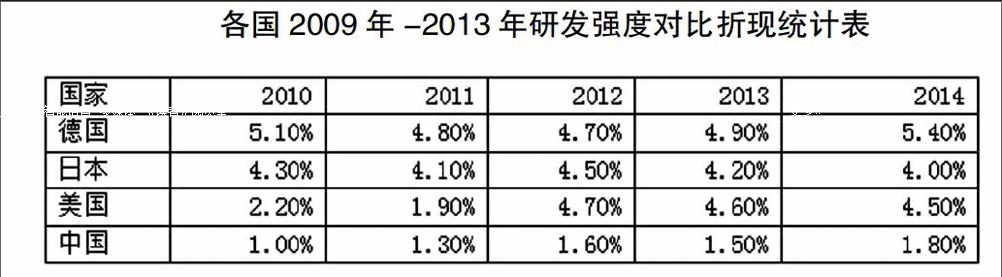

重視技術研發是德國汽車工業保持技術領先的重要原因。近十年間,德國汽車工業研發投入超過2000億歐元,其研發強度(即研發經費投入占主營業務收入的比重)超過美國、日本等汽車生產大國,創新開發了“虛擬制造”、“仿真建模”,持續積累“汽車模型數據”的平臺,提高研發效率。

除了資金方面的研發投入,德國汽車行業十分重視研發人員的開發培養,專業人才一般要經過及其嚴格的訓練(包括高等教育機構基本的開發和企業或研究所實戰操作、承擔項目、開發新產品)以維持和提高行業的平均水準。目前研發人員數量龐大且不斷增長,占科研人員的11%。

各國2009年-2013年研發強度對比折現統計表

2.技術人才培養

生產高質量的德國汽車除了需要高級的研發人員,同樣需要能將科技概念轉化為實際產品的高水準技術人才,德國雙元制職業教育為此輸送了大量人才。通過將學校理論培養和企業實踐技能培訓相結合的方式,企業廣泛參與的前提下,學生的培訓能與生產緊密結合,提高了學習的目的性,有助于快速投入工作,形成優秀的技術人才隊伍。

四、德國汽車工業的相關產業優勢

汽車產業作為一個復雜的規模經濟產業,相關產業的創新型、穩定性對它發展影響重大,其中零部件供給商,如博世、德爾福、大陸,在動力、傳動系統等方面的技術優勢和生產實力極大保證了德國汽車工業高質量的要求;同時由于自身在技術上的壟斷地位,德國零部件供給商在于汽車公司談判時擁有平等的地位,這使得雙方能共同獲得長足發展。

以汽車最重要的部分——發動機為例,德國汽車能以“穩定性、安全性強”受人青睞都得益于德國發動機燃氣供給系統早已全部采用“電控燃油噴射技術”,準確控制混合器的質量,保證氣缸內燃料燃燒的安全性③。核心的發動機噴射技術目前完全由諸如博世、德爾福、日本電裝等公司控制,而前兩者就是德國零部件供應商巨頭。

五、德國汽車工業的國家優勢

作為四大支柱產業,汽車產業一直受到德國政府極高的關注度。一方面,德國政府極力扶持德國汽車工業。2008年金融危機發生時,德國總理默克爾親自與歐寶汽車領導人針對提供10億歐元擔保的話題進行會談;當前,環境惡化促使汽車工業向排放性能優化的方向發展,為此,德國政府通過控制車型投資推動汽車產業結構調整,并搭建高層合作平臺,協調經濟技術部、交通部、環境部和教育科研部聯合建立電動汽車發展產業;另外,政府目前已建立11.8萬個充電點并出臺一系列優惠政策,如所有在2015年底前購買電動汽車的用戶10年內免征機動車稅并提供補貼。另一方面,德國政府通過隱形的貿易壁壘——較高的技術標準,限制其他國家汽車進入德國市場或取得快速發展。

六、對中國的啟示

一國汽車工業的發展顯示了該國技術、人才、資金等方面的綜合實力和工業化水平。德國汽車企業的成功之處在于能夠著眼于“高質量”的目標,有效整合并發揮包括文化、國家、相關產業、技術和人才各方面優勢。近年來,中國汽車產業發展迅速,產量和銷量均在全球排名第一,但其核心競爭力仍有待提高,為此中國的汽車企業應進一步強化其市場定位、技術、人才、經營管理方面能力,對中國政府提出以下幾點建議:

首先,切實地將汽車產業作為支柱產業進行扶植。在政策導向和國家行為上有切實地行動引導汽車產業的進一步發展,包括明確汽車發展的戰略目標(給我國汽車產業一個明確的發展方向)、改善汽車生產銷售的融資政策、優化汽車消費環境、推動節能型汽車的發展。

其次,在科技和人才培養方面,必須加大科研投入,另外可以借鑒德國的雙元制教育。實際上,我國的職業技術教育模式與雙元制教育相似,但在企業介入程度、教學要求、訓練質量、實際操作方面需要有進一步提高。

最后,促使汽車生產企業提高產品質量,運用技術創新創造可持續性的差異化產品,減小中國汽車生產企業低價競爭的必要性。

注釋:

①本文所有數據來自蓋世汽車研究院

②引自:素速萍《德國汽車競爭優勢研究》

③引自:青木《德國制造何以長盛不衰》

參考文獻:

[1]衛教善.從德國汽車產業的戰略特征看我國汽車產業強國之路[J].汽車工業研究,2011.10:16-20.

[2]德國汽車產業發展的經驗啟示[J].國際經濟分析與展望,2012.3.

[3]陳翌,孔德洋.德國系能源汽車產業政策及其啟示[J].德國研究,2014.1.

[4]龐德良,劉兆國.德國汽車產業可持續發展的經驗與啟示[J].環境保護,2014.21.

[5]高軍.吉林省汽車產業與德國汽車產業發展比較研究[J].科技信息,2010.19.

[6]李慶文.德國汽車工業發展的七大戰略特征.中國汽車報,2009.2.9.

[7]蔡獄燕.永恒的經典:汽車文化掠影[M].北京:機械工業出版社,2008.

[8]巴特菲爾德.激情不滅:梅賽德斯·奔馳品牌故事[M].北京:電子工業出版社,2007.1.

[9]時文.德國的汽車文化[J].中華工商時報,2007.12.26.

[10]青木.“德國制造”何以長盛不衰[J].山東經濟戰略研究,2005,1.