定義民國書法

◇ 陳振濂

定義民國書法

◇ 陳振濂

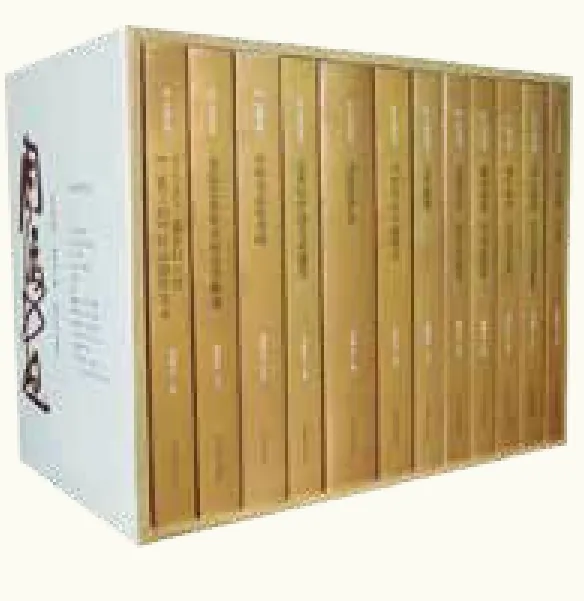

陳振濂主編《民國書法》,河南美術出版社2016年出版

通常我們認為,民國書法是一個斷代史的概念:先秦、兩漢、魏晉、南北朝、唐、宋、元、明、清,歷朝歷代書法史,續到民國,在時序上完全是順序而生。那么,中國五千年歷史十幾個朝代接續下來,到民國也就是一個斷代史的含量而已。與宏觀的五千年相比,民國書法史只是其中一個鏈、一個環節而已。它肯定比不過漢唐、宋元各代橫跨三四百年的斷代,它充其量只有五十年(作為一個斷代,它除了民國元年至三十七年這38年之外,追溯其來由,或可再上溯清末從1895年到1911年這十幾年,與38年合為50多年)。這樣一個五十年的斷代,怎能比擬于唐、宋數百年的歷史?亦即是說,即使以每一斷代論,民國前后這50年作為一個歷史時期,在絕對體量上也完全無法比擬高攀之。即使是取“近代”概念的百年,相比之下,也還是一個非常弱的、常常被理解為不重要的所在。

但我們所擁有的“史觀”,卻據此得出了一個完全相反的結論:近代書法史與民國書法史,是一個堪比浩瀚五千年古代史絕不遜色的極重要的所在。這50年書法所經歷的變遷,誠可謂是“歷千年未有之奇變”。它所遇到的很多歷史疑問與時代挑戰,都是幾千年古代史所從未遇到的。僅僅用古代書法史的現成經驗,根本無法解讀、解釋、解答這50年所遇到的新問題。而這些古代書法史未能解釋的書法現象,正構成了我們今天的各個學術聚焦點。它構成了一系列思想命題:“1.書法的文化根基的變遷:從文言文到白話文;從古詩文到語體文,以及標點符號的應用。2.書法的行為方式的變更:從右起豎式到左起橫式,從日常書寫到技法表演。3.書法的工具材料素材規定的變異:從毛筆字到鋼筆字,從繁體字到簡化字。4.書法展現方式的變革:從書齋文雅到展廳競技,從書寫技法到視覺形式表達。5.書法觀念意識的變化:從習字(文化技能)到書法(藝術表現),從立足應用轉向審美觀賞。”

古代書法有簡體字嗎?有展覽會嗎?有鋼筆字嗎?有標點符號嗎?有書法的科班訓練嗎?有用寫字來表演作秀嗎?如果這些在今天看來十分普通、稀松平常的現象,在古代從未有過,那還不足以顯示出民國書法是一個亙古未有的大時代?更進而論之,古代有書法結社參加協會嗎?有書法報刊微信信息交流嗎?有書法的科班高等教育嗎?有書法投稿動輒數萬件的評審嗎?如果這些也都沒有,那么今天我們就不可能從古人那里獲得現成答案。但民國書法卻不一樣,由于西學東漸、洋務運動、維新變法種種大文化大政治的環境轉換,在這“千古未有之奇變”中,民國書法(包括此前的清末)卻構成了一個新舊轉型過程中至關重要、不可或缺的孕育期、銜接期與發生期—它背后的來源是古代書法的已有固定形態與模式,它所面對的是從未有過的、并無現成答案的新挑戰新問題。

民國書法(擴而為近代書法)的價值與意義,正是在此中凸顯出來。在這個領域中,圖像資料即民國書家的作品是第一位的,而文獻資料即關于傳記、著作、論文、隨筆叢札、期刊、報紙是第二位的。倘若再深入了解,則書法家之有官員、學者、遺老、商賈、軍人、文學家……豐富多彩的社會各階層的覆蓋面。又書法作品除篆隸楷行草外,仍有對聯、尺牘、中堂、橫披、冊頁、扇面、碑志、匾額,顏、柳、歐、趙、蘇、黃、米、蔡、大小二篆、顛張醉素,乃至于龜甲獸骨西北漢簡敦煌殘紙魏碑墓志—這些,都是民國獨有的書法形態。如果縱向看書法史,那么龜甲獸骨文字、西北漢簡隸書、西域敦煌文書這些內容,在民國以前的書法中都未曾有過,因為當時還未有出土面世。即使是魏碑墓志摩崖造像記的流派新風,也是通過趙之謙、張裕釗、康有為、沈曾植、李瑞清、曾熙、陶濬宣、胡小石、蕭嫻、沙孟海等從清末帶入民國書壇,在此之前的唐宋元明和清中期以前,其實也未曾有過。至于從書法形式上看,民國前后,對聯、匾額、手札、扇面為四大淵藪。對聯書法在京滬廣受歡迎,士子商賈、官僚遺老,人皆以書房有一副名家對聯為榮,市場需求極大;而匾額書法則應因于廠肆市招,遂成街衢坊巷市廛商鋪一大風景,自然也是極受追捧。我最初很奇怪民國為什么有那么多的各色對聯傳世,后來想想,當時書法能走進千家萬戶市庶士子之書齋的,就是這個對聯;而書法得以走進各色市場經濟商貿活動的,也正是這個匾額招牌,故爾民國書法之社會性、普及性的體現,自有其特殊的形式管道—除手札尺牘這些純實用的樣式之外,對聯與匾額,相比之下,正是極其具有“民國范”而為它時代所不及的。

時下我們正大聲疾呼要新提倡自然的“日常書寫”,以祛今日書法抖擻做秀、故作姿態之弊。而民國時期大量書法遺跡,正是這些書札便條尺牘冊頁記衣食住行晨昏朝夕,它們正是最典型的“日常書寫”—秦漢晉唐的書法,是正規嚴重的石刻碑志對比于“日常書寫”;宋元明清的書法,是手卷中堂條幅的肆意揮灑對比于“日常書寫”。民國時期,當然也有楹聯匾額的對應于“日常書寫”。但正因為其后鋼筆字取代書法的“日常書寫”一翼,書法被逼只能在條幅對聯中堂手卷這些非“日常”的環境中存身,故爾解讀民國書法,正應該清醒地認識到它是純粹“日常書寫”文化形態的最后一站,再往后到當代,伴隨著學科教育、展廳文化等諸多轉型,書法終于擺脫、拋棄、遺忘了“日常書寫”而走向純粹藝術形態。以至于我們今天還要再費心費力去重新提倡“日常書寫”—既要重新提倡,自然就證明此前的衰落與消亡。換言之,以前信手拈來的常識,變成了今天必須特設的目標了。而民國書法,正在此中扮演了一個不可或缺的、轉折點與交接點的重要角色。

我在20世紀80年代對近現代書法史有著濃厚的興趣,曾寫過一部25萬言的《現代中國書法史》,由河南美術出版社出版,后來在編輯“大學書法教材集成”15冊時,還不忘單列一冊《近現代書法史》以證我認定的50年民國書法史其含量絕不遜于五千年古代書法史的觀點。 但其時頗感困擾的,即是現存作品資料的不全面不系統,還有文獻資料的缺乏梳理。這次看到河南美術出版社下決心在原有的資料成果基礎上再登新高,反復切磋往還,增益補漏,遂成目下這樣一部三大冊的資料總集。責任編輯白立獻來問學于余,遂深感學術進步一日千里,我輩未可有絲毫懈怠,有此巨纂,正足以造福學林、嘉惠來者,不得不擊節稱贊之。

(作者為浙江大學人文學院教授)

周俊杰著《揮云齋薈要》,河南美術出版社2016年版。《揮云齋薈要》系列叢書為周俊杰先生30多年書法理論研究及書法創作分類文集,共分12卷。其中,書論文6卷,創作6卷,源起于當代書法家、書法理論家周俊杰先生對當下書法創作、書法理論的關注,以及作者周俊杰在30多年書法復興中始終以敏銳的視角,站在歷史的潮頭,并以獨具的審美情懷、宏闊的文化視野、幽邃的哲學思辨,闡釋著一個書法的大千世界。其運思深遠,深契藝術根脈;筆墨練達,意全書道萬象。該套圖書不僅系統地反映出周俊杰先生的書學脈絡,同時也收錄了周俊杰先生的評論、隨筆。特別要指出的是,周俊杰先生站在歷史文化擔當的立場上,對書法學作為當代學科的關注。周先生獨具的開創性意義,在于他為年輕的學者們提供了極具價值的引領方向,他建立起的書法文化意義上的研究體系及其所具有的開放性,將成為后來者的參照。同時,該書囊括了作者在書法創作方面取得的成績,特別是作者在隸書、草書方面的代表作品。

任軍偉著《中國繪畫大師經典·查士標》,天津人民美術出版社2016年版。該書第一部分討論了查士標的生平和繪畫藝術,是全書的核心,著者不僅厘清了查士標的身世,又根據當時人們的詩文,對“新安四家”的內涵以及四家之間的關系做了細致的分析。特別是前人對查士標的畫風淵源往往語焉不詳,作者則從存世畫作入手,輔以對查士標和眾多時人題畫詩、題跋的細讀,指出查士標轉益多師,風格來源于北宋的董、米,元代的倪、黃,明代的沈、董,以及與同時代畫家的互動,給予查氏畫風的淵源和藝術特征恰如其分的解讀。該書的第二部為查士標繪畫作品欣賞,在這部分,作者向讀者提供了這些年來他收集到的查士標繪畫精品彩圖,并且每張附圖都包含畫名、材質、尺幅、收藏地、款識、印鑒等信息,成為查士標存世畫作較為全面而又規范的著錄。第三部分是年表,為讀者提供了查士標主要生平活動一目了然的直接線索。最后是原始文獻,包括查士模(查士標的胞弟)的《皇清處士前文學梅壑先生兄二瞻查公行述》,以及清代至現代作者傅抱石等撰寫的各種查士標傳記、康熙年間刊印的《種書堂遺稿》《種書堂題畫詩》。對這些種文獻,作者都做了校點,便于讀者使用。誠如浙江大學文化遺產研究院教授白謙慎先生在序言中所說:“該書匯研究、作品、年表、文獻于一編,在展示研究成果的同時,也為其他研究者提供資料的便利。”

吳企明編《題畫詩類》,國家圖書館出版社2016年版。題畫詩以其特殊的文獻和藝術特質,在中國詩歌史上占有重要的地位。題畫詩濫觴于晉、南北朝,長足發展于唐五代,至兩宋出現了興盛局面,風行于元明各朝。至清代,詩學和畫學的發展均臻鼎盛,在此沃土上發展起來的題畫詩異彩紛呈,出現了很多質量很高的題畫詩。清康熙四十六年(1707)陳邦彥所編《歷代題畫詩類》,是一部匯集唐、宋、元、明題畫詩的總集,唯缺清代,后世亦無人繼其踵,僅于近代有幾部題畫詩的詩選。蘇州大學教授吳企明先生一直致力于詩詞研究,尤以近幾十年來,積極從事清代題畫詩的搜羅與研究,集數十年之心力編成《清代題畫詩類》。《清代題畫詩類》選取有清一代三百位重要詩人的四千余首題畫詩,涵蓋各種題材、各種畫科、各種體式,以期呈現清代題畫詩的全貌。是書編著體例大致仿《歷代題畫詩類》,以類編排,僅于畫科分類略作調整。其編排順序依山水、名勝、故實、閑適、古像、寫真、行旅、羽獵、仕女、仙佛、神鬼、漁樵、樹石、蘭竹、花卉、花鳥、蔬果、禽鳥、走獸、鱗介、草蟲、宮室、雜題等二十三類,厘為六十卷,同一畫類下按詩人生年編排,不明生卒年者,附于同時代詩人之后。每首詩后注明出處,書后附錄畫家、詩人小傳及索引,以便讀者查考。目前,尚未有關于清代題畫詩總集的問世,《清代題畫詩類》的問世將會填補這一領域的空白,為清代詩歌的研究提供更多、更全面的資料,并為詩畫結合的美學發展研究提供新的思路。

張翀著《中國古代青銅器整理與研究·青銅豆卷》,科學出版社2015年版。青銅容器器類的研究,可追溯到20世紀初王國維先生對觥、盉的研究,而運用現代考古學的方法研究青銅容器器類,則是近幾十年來的事情,先后有爵、方鼎、盨等器類的專門研究。本書作為專門的研究之一,對青銅豆的產生及發展的過程、特點、流變等有比較清晰的認識。其中,作者詳細分析了青銅豆的分期斷代、地域分布、紋飾銘文等,對了解商周時人對金文的使用、學習金文書法、了解青銅豆有很大幫助。

蘇庚春著、朱萬章編《犁春居鑒稿》,花城出版社2016年版。蘇庚春(1924—2001)是現代有名的書畫鑒定家、國家文物鑒定委員會委員。“犁春居”是蘇庚春晚年在廣州的齋號,全書收錄的多為其晚年的讀畫筆記。編者朱萬章有幸在蘇庚春人生的最后十年,親承謦欬,獲其教澤。這期間,朱萬章受蘇先生夫婦委托協助整理畫案等,不經意間發現蘇庚春先生的信手札記,經其首肯后,很快就于20世紀90年代后期整理一批出來,陸續刊登在《中國文物報》及廣州文史館主辦的《文史縱橫》,在業內引起熱烈反響。2001年蘇先生駕鶴西去后,朱萬章又在其書桌下方堆雜物處發現了一批寫在宣紙殘片上的手稿。除了以上材料,朱先生還從蘇庚春題跋、書信中選取了相關材料,既涉及書法、印鑒,也談到繪畫、硯臺,既論及書畫家,也論及作品,既談時代風格,也談個性特色,幾乎囊括了書畫鑒定的各個層面,進而編成《犁春居鑒稿》。有理由相信,在學術界和書畫鑒藏界熟知的張珩的《怎樣鑒定書畫》、徐邦達的《古書畫偽訛考辨》、謝稚柳的《鑒余雜稿》、楊仁愷的《中國書畫鑒定學稿》之外,蘇庚春的《犁春居鑒稿》必將成為與其相得益彰的現代書畫鑒定學范本。

責任編輯:劉光