惜墨如金梁鼎芬

◇ 顏奕端

惜墨如金梁鼎芬

◇ 顏奕端

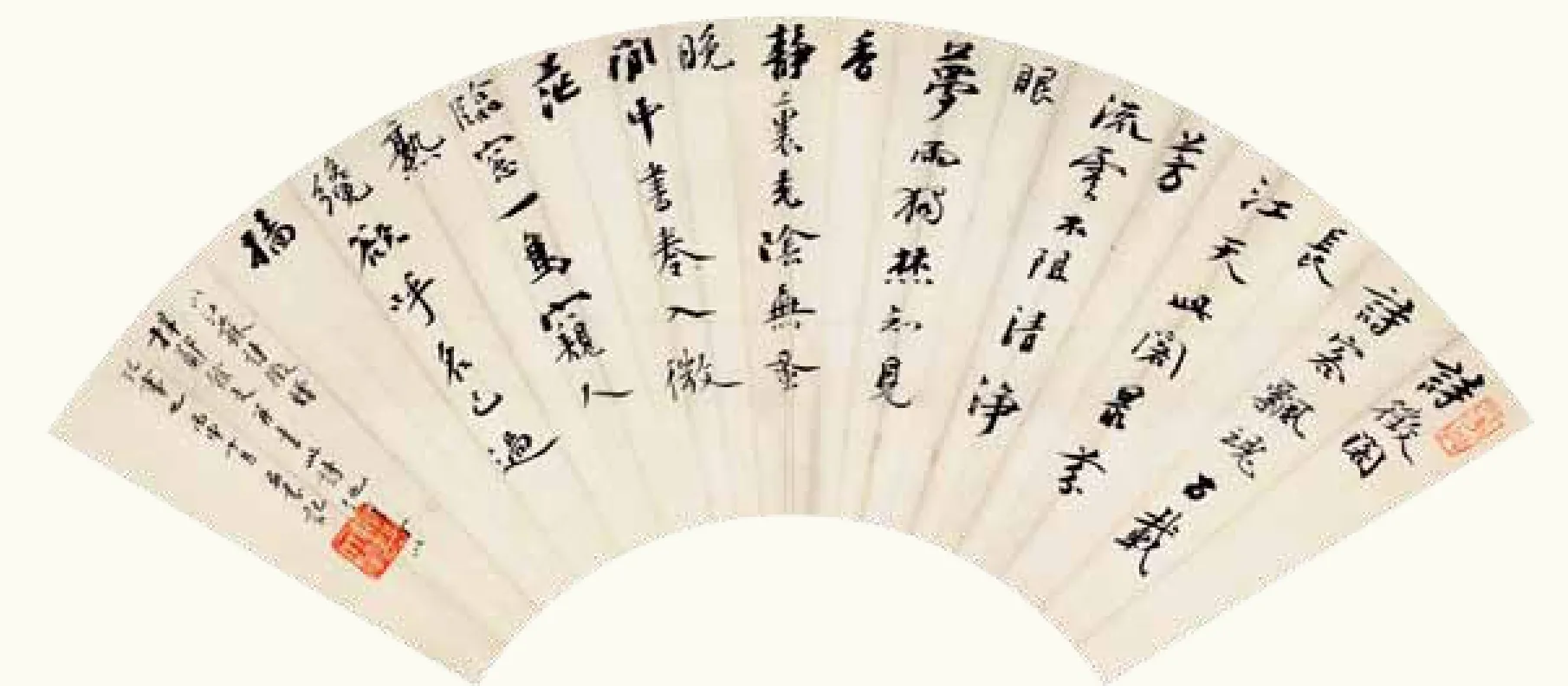

梁鼎芬 行書詩徵閣扇面 紙本 1896年

在中國的歷史長河中,仔細考察傳統社會的士人群體,可以發現諸多名流中有不少人集多重人格于一身。真實的歷史人物在現實境遇中的立場往往非常多變復雜。這當中,有多位具有高尚人格和追求完美的志士仁人,在諸如文化、教育等方面做出過很大貢獻。梁鼎芬便是一位杰出的代表。

梁鼎芬出身書香世家,一生致力于藏書。徐信符《廣東藏書紀事詩》載:“節庵掌教端溪,創設‘書庫’;掌教豐湖,創設‘書藏’;掌教廣雅,擴充‘冠冕樓’;游鎮江,又捐書焦山書藏。所至之地,均倡導藏書。”但他從不為藏而藏,有過人之處,且居功至偉。梁在廣州所筑的“葵霜閣”藏書樓,1911年改名為“梁祠圖書館”,對公眾開放。這是當時所創立的第一家私人圖書館。在豐湖書院所創建的“書藏”,成為中國最早興辦的學校圖書館。梁氏對此充滿了自豪感,肯定了“書藏”對學術研究的重要作用。梁鼎芬的藏書前后有約十萬卷,對晚清整個圖書事業貢獻巨大。

梁鼎芬平生功績除了藏書外,還多次執掌多地書院。自被罷官之后,梁鼎芬就決定以教書育人為己任。1886年出掌惠州豐湖書院,次年出掌肇慶端溪書院,1888年廣州廣雅書院落成,受兩廣總督張之洞邀請,執掌至1892年。張之洞調任湖廣總督,又邀他執掌兩湖書院。此后,梁跟隨張之洞投身洋務運動,先后辦蠶桑學堂、武備學堂、農務學堂、師范學堂和各類中小學堂,一邊講儒家經典,一邊引進科學新知。梁鼎芬性格雖然耿直,一生忠君,說出種種食古不化的奇談怪論,但在對新學的接受上,態度并不保守,教育思想較先進,豐湖書院建樹尤多,培養了大批優秀人才。

從藏書大家到書院領袖,得益于梁的完備而豐富的舊學功底。這自然要說起梁鼎芬的求學歷程。除了家學淵源之外,梁還師從18世紀嶺南最有名的學者—“東塾學派”創始人陳澧。陳澧是一個百科全書式的人物,舉凡古文、算學、天文、地理、音韻、樂律等無不涉獵,尤其擅長訓詁與考據學。作為嶺南一等一的大學者,陳澧深受同仁仰慕,以至于坊間曾有“平生不識陳東塾,便到南粵也枉然”的說法。所謂名師出高徒,何況梁鼎芬本來就有“神童”之名。他在陳澧門下苦學數年,更是修煉得學富五車,文采橫溢,年紀輕輕就中進士、入翰林,倘若沒有意外的話,必定前程似錦。所謂的“意外”,且容后稟。

扎實而全面的個人文化修為,為梁鼎芬在近代文化史中贏得了一席之地。對梁來說,書法既是安身立命之本,也是最基本的書寫工具。無論是政界還是學界,除了日常交往的禮節而外,翰墨交誼幾乎是各色人等之間往來的橋梁和媒介。梁鼎芬作為飽學之士,與當時眾多的遺老類似,筆墨功夫出類拔萃。政治歷程會隨著時間的推移而淡化,直至模糊,書法卻讓個人形象變得愈加清晰而深刻。這也正應驗了那句話:政治是速朽的,文化是永恒的。揭去政治的畫皮之后,可以看到梁鼎芬讀書人的底色,也就是經常所說的“書生本色”。

梁的多面性從人際交往中可見一斑。在時代與家庭的影響下,逐漸形成經世致用和忠君衛道思想。梁與皇室人物關系密切,積極修守皇陵,定格成為清朝遺老,甚至參加孔教會,參與張勛復辟。但與黃興、黎元洪等革命派也有交往,與黃遵憲、康有為、梁啟超、張謇、鄭孝胥、章太炎等文人學者更是多有交集。林林總總的人物當中,前輩鄉賢李文田對梁影響很大。李文田既是書法名家,又是麻衣高手。據載二人見面時,李端詳梁鼎芬的面相后,蹙眉嘆息道:“賢侄的壽數難過二十七。”梁鼎芬聞言大驚失色,趕緊詢問解救之法。李文田說:“賢侄若要續命,非干出一樁驚天動地的大事不可。”隨后果真發生了一件大事—即前文所說的“意外”—1884年5月,上書彈劾“中法戰爭”中主張求和的權臣李鴻章。慈禧太后以“妄劾”之罪嚴懲了梁這位官場新秀。真是果如李文田所預言的那樣,梁憑借此舉轉禍為福,續命成功?還是文人真性情,不諳官場規則?或者可能是事后杜撰的噱頭?怕已無從考證。不過,梁鼎芬脾氣特大是真的。章太炎素以膽大、脾氣暴聞名,但與梁鼎芬相比,仍屬小巫見大巫,故世間有“梁瘋子”之稱。除了李鴻章之外,梁鼎芬還彈劾過另外一位直隸總督、北洋大臣袁世凱。梁鼎芬批李后便自請辭官,順便刻了枚“年二十七罷官”的印章,卷起鋪蓋,回了廣東老家。自此沉淪多年,直到張之洞將其“打撈”上岸。

俗話說,性格即命運。梁鼎芬一生周旋于復雜的關系網。在梁歿后,浙江余紹宋曾作《梁格莊會葬圖》以為祭,記錄了梁下葬的情景,留下如煙往事。梁雖然涉眾面極廣,但有固定的、核心的交際圈,不外政治人物和學界文人兩大類,政治在左,學術在右。但也不是絕對地、嚴格地區分,也有交叉情況出現。這與當時士人的知識結構和文化背景有關。踏入仕途之后,在清廷當時的政治氛圍下,梁與清流名士皆有交往并躋身其中。中法戰爭期間,彈劾李鴻章便是最有力的證明。后來因緣際會,又得到左宗棠的賞識。到最后成為張之洞的幕僚,輔助張辦洋務教育,成為張宦海中的得力助手。對張之洞來說,梁鼎芬絕非一般幕僚,而是心腹至交,情誼在師友之間。梁鼎芬最終集維新與保守于一身,前半生作為清流,在張之洞幕下主持《時務報》,倡導變革,后半生成為最積極、最活躍的保守派人物之一,保皇思想得到了實踐機會,卻一直遭到了掌權者的打壓。盡管仕途受挫,梁對清廷之愚忠卻可說是舉世無匹。光緒三十四年(1908),慈禧與光緒帝相繼西歸,梁鼎芬如喪考妣,效“寢苫枕塊,麻冠麻衣”古制,專程北上哭靈。光緒帝入葬時,不思回返,遺老情結,一覽無余。甚至他連書法作品落款也寫成“宣統八年”,常用印能見到的有“不改其度”“百折不回”等,反映個人忠于前朝、誓死不變的政治立場。

梁鼎芬 行書霜筠夜月七言聯 紙本 1886年

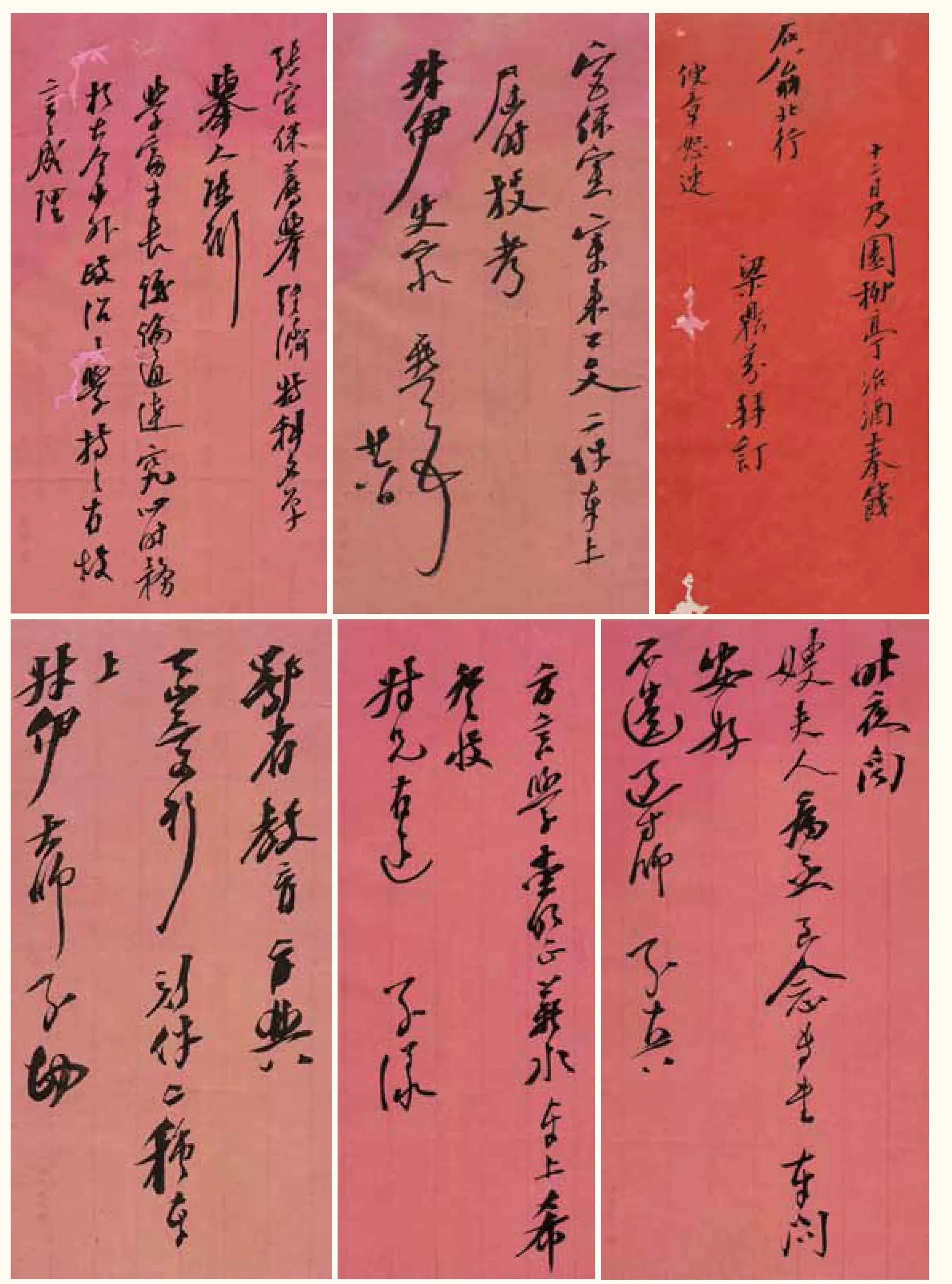

梁鼎芬 行書致老友信札 紙本 廣東省立中山圖書館藏

梁的多面性也體現在綽號上,既是“梁瘋子”,又是“美髯公”,其實梁體貌豐肥,須眉如戟,相貌并不清秀。原因在于,梁氏頑皮的性格中也有溫情的一面。尤其是一管在手時,馬上素心如織,妙語連珠。梁鼎芬因善作文情并盛之短札見稱于時。一手好詩,再加上一手好字,寫給朋友們的書札,每每是“清辭麗句,機杼自秉,見之令人忘塵”,自然愛不釋手。如前所述,梁一生主要的游幕經歷主要在張之洞麾下。1884年秋冬,1889年至1894年及1896年至1900年均佐張之洞湖廣總督幕。同為幕僚的有楊守敬、沈曾植、鄭孝胥等書法大家,稱得上一時英豪,彼此以詩酒酬唱,相互切磋技藝,留下了不少手札。從沈曾植寫給梁的一通信札中可看出二人之間的交誼。他們的書法用筆和結字上既存在某些相互影響之處,但又有明顯區別。梁的書法主要在帖學框架中盤旋,路數和風格相對清晰、正統,沈提倡碑帖結合,在章草和《爨寶子碑》上致力尤深,取法多樣,個性強烈。一句話,梁屬正,沈屬奇。梁鼎芬寫給楊守敬的短簡則云:“羊頭已爛,不攜小真書手卷來,不得吃也。”讀來讓人神往,不禁會想到蘇東坡的“換羊書”。文人心性,可謂一脈相承。

梁鼎芬所書信札別具特色,不光在當時享有盛名,在整個清代也堪稱罕見。首先是量大,梁寫信極勤快,存世量在廣東名士之中絕對可排第一。其次是字數少,大部分都只有幾行字,多見只說一事的便條,有的比今天的微博還要短。不過,這恰恰顯示出了他不拘禮數的性格。清人書札大多數為八行箋紙,抬頭另起,各有規格。一般而言,寫小字楷書要超過四行才算有禮數。其實從另一個角度來看,清末官場規矩很多,同僚之間的來往函札,很多是虛詞諛頌。梁鼎芬寫信喜歡單刀直入,說完即止,算是異類。內容多樣,其中可見“晤來書如逢故人”的句子,有時像“薪水奉上”“石翁北行”等瑣事也寫上一二句,“昨夜聞嫂夫人病,專書問安好”,更是讓人忍俊不禁。也有一些較沉重的,如“楊忠愍公墨跡至佳,張文襄最佩之字,亦千古不朽大節也”。再次是紙短情長。春去秋來,寒來暑往,皆有花影琴音留于紙上。春天與友人驟別,悵然提筆:“天涯相聚,又當乖離,臨分惘惘。別后十二到朱雀橋,梅猶有花,春色彌麗。”到了秋天,便殷殷問訊:“秋意漸佳吟興如何?”梁鼎芬給繆荃孫的書札更是滿紙妙墨。寒天雪夜,獨處枯寂,想到“寒夜客來茶當酒,竹爐湯沸火初紅”的詩句,忍不住要給老友寫信。某年冬天大雪,修書一封給好友吳子修:“門外大雪一尺,門內衰病一翁。寒鴉三兩聲,舊書一二種。公謂此時枯寂否,此人枯寂否?”收到了友人來信,讀完則欣然回筆:“寒天奉書,一室皆春意矣。”如果內心沒有一點真正的喜悅和溫情,肯定寫不出這樣的文字。友人讀了回信,必定會心一笑。此外,梁鼎芬信箋名號之多,在清代也可以排在第一位。目前所見,計有葵霜閣、恥堂、病翁、藏山、竹根亭、鹿亭、一遽軒等等,不下五六十種。這恐怕也是多面性的又一體現。

梁鼎芬的信札,除了箋紙形制和文辭優美之外,最能打動人的,當然是書法能見情性之美。通篇筆勢連貫,結字大小參差,看似信手寫來,不計法度,不問工拙,實質上恰是梁個人內心郁勃之氣的自然噴發。辛亥之后,梁鼎芬的命運突然發生變化。宣統小朝廷任命他為進講師傅,專給遜帝教書,且在有生之年經歷了張勛復辟這一事件—當時他正在溥儀身邊當老師。梁從此進入他一生最輝煌的時代,留存下來的書札,絕大部分寫于這一階段。

梁對自己的書法頗為自矜。除了行、草書之外,楷書、行楷皆極為擅長。從梁一些比較正式的作品如對聯、中堂,可以看出顏柳根底,不同時期的同類作品,有時也呈現出瘦金體的風姿,或者看到蘇軾的影子。由此可見,梁的涉獵非常廣泛。但這些非常正式的作品,包括一些應酬類的作品,都難免有拘謹之色,甚至偶爾呈現出做作的筆道。手札代表個人書法的最高水準,隨性放浪,不拘繩墨,盡管用筆有不到位之處,卻格外值得珍視,因為最見性情。用筆收放對比強烈,有的筆畫收縮團成一簇,密不透風,長筆畫則有數字之長,將蘇黃筆意巧妙地結合起來。強調切入紙張的動作,極其醒目,精神氣勢外露,雖有尖薄之筆,卻不顯輕浮。個人心性可以一覽無余,天馬行空,自在逍遙,一時有一時之態,變化跨度極大,愈到晚年,愈是隨性,愈是值得回味、玩味。

回顧梁鼎芬一生來看,主要取法“二王”、顏真卿、蘇東坡、黃庭堅、米芾等人,書風的發展和形成大致可分為三個階段:積累期取法“二王”和顏真卿,用筆爽朗、結字略扁;變革期多取黃字面貌,用筆老辣活潑、筆畫肥而不肉,細筋入骨,尤其是光緒初年中進士之前的書札,開始露出尖利的筆鋒;成熟期多取蘇字面貌,用筆輕巧、筆畫瘦硬,到了晚年,參以瘦金體,古雅透逸之氣撲面而來。書風獨特,令人印象深刻,用筆剛柔相濟,筆畫瘦硬有力,結字方扁古雅,章法疏朗,不拘程式,落拓不羈。王森然著《梁鼎芬先生評傳》云:“先生治學之余,最喜賦詩譜詞……先生書體,早年近黃、柳,中年自成一家。晚年以寫崇陵全徽碑,豪邁變為謹飭矣。學先生書者,胡元初(先春)、楊子遠(其觀)二氏,得其神似。胡失諸柔,楊失諸剛,各有其短處也。若以宋徽宗之瘦金書法,強為先生書,是誠可哂也!”又云:“先生善書,每作短札,一事一紙,若數十事則數十紙,且于起訖處,蓋用圖章。或問之,侈然曰:‘我備異日珍貴者之裱為手卷冊頁耳’。”自負之意,溢于言表。時光流逝,這些手札,真的被裱成冊頁,成為藏家追逐的對象。

需要指出的是,在書法創作上,梁鼎芬以性情為主導,藝術主張方面,始終如一地堅持帖學立場,他對于碑學的態度是“喜碑而不學碑”,迥出時流,自見心性。這在清末碑學大興的書學環境中并非個例,揭示了帖學為少數人所堅持的狀況。晚清之際,碑學興起,同為廣東人的康有為成為鼓吹者,實踐上卻并未做到身體力行,故而理論和實踐存在落差,宏論喧天,下筆有鬼。個人前后期的政治立場也是分裂的,從一個激進的“改良派”墮落為保皇派。這一點比不上梁鼎芬。

在當下,手札已經遠離了世俗生活。即便是專業書家,也遠離了手札,更甚者還有搔首弄姿、無病呻吟的樣態。相比之下,閱讀前賢手札,處處可見溫情流露。如王羲之《奉橘帖》言:“奉橘三百枚,霜未降,未可多得。”王獻之有《送梨帖》:“今送梨三百,晚雪,殊不能佳。”黃庭堅《苦筍帖》末尾寫道:“但得醉中趣,勿為醒者傳。”胡介《與康小范》有言:“筍茶奉敬。素交淡泊。所能與有道共者,草木之味耳。”寥寥數言,溫婉感人,四時佳興和草木之味相伴,用紙墨承載著。良友、新茶再加上窗外的好光景,深情厚誼洋溢在字里行間。這樣的時光,緩慢而讓人倍感愜意。梁鼎芬的手札,乃是文人尺牘中的極品,但也只有像梁鼎芬這樣的人,才能寫出如此有興味的手札。

廣東省書法家協會)

責任編輯:劉光

梁鼎芬 行書致友人信札一組 紙本