針刺足三里、內關防治胃腸腫瘤化療致胃腸道反應

程協枝

(福建中醫藥大學附屬人民醫院福州 350000)

針刺足三里、內關防治胃腸腫瘤化療致胃腸道反應

程協枝

(福建中醫藥大學附屬人民醫院福州 350000)

目的:探討針刺足三里、內關防治胃腸腫瘤化療導致胃腸道反應的臨床效果。方法:選取我院2015年1月~2016年6月的胃腸道腫瘤患者60例,隨機分為對照組和觀察組,每組30例,對照組給予常規的藥物治療,觀察組在對照治療的基礎上再給予針刺足三里和內關穴治療,比較兩組患者的胃腸道反應的情況以及復發情況。結果:對照組總有效率為80.00%,觀察組總有效率為96.67%,兩組間差異有統計學意義(P<0.05);對照組胃腸道不良反應發生率高于觀察組,兩組間差異有統計學意義(P<0.05)。結論:針刺足三里和內關穴有利于胃腸道腫瘤患者化療后的胃腸道不良反應,且不易復發,具有良好的臨床治療效果,值得臨床推廣應用。

胃腸道腫瘤;化療;胃腸道反應;針刺療法;足三里;內關

隨著人們對化療認識的不斷深入以及化療在臨床中的廣泛應用,人們對于化療也由最初的排斥到現在的接受。化療是目前惡性腫瘤常用的治療手段,但是胃腸道反應也是化療過程中常見的并發癥。化療藥物的使用雖然能夠抑制腫瘤的生長,但是在化療的同時也會殺傷正常的組織細胞,而胃腸道的不良反應最為常見,其中以惡心、嘔吐、腹脹、便秘為主要的臨床表現。有統計顯示,70%~80%的患者可在化療后出現不同程度的惡心、嘔吐等,對于患者的預后也會有一定的影響[1]。目前化療后多采用甲氧氯普胺、格拉司瓊等藥物防治化療后的不良反應,雖然取得了一定的臨床效果,但是其效果并不是十分顯著。針灸是我國傳統的治療方法,常用于多種疾病的輔助治療,本文探討針刺足三里和內關穴對于胃腸腫瘤化療致胃腸反應的臨床效果,取得了一定的療效。現報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料選取我院2015年1月~2016年6月收治的胃腸道腫瘤化療后出現明顯的胃腸道反應的患者60例,隨機分為對照組和觀察組,每組30例。對照組男14例,女16例;年齡16~65歲,平均年齡(48.5±8.8)歲;胃癌15例,直腸癌7例,結腸癌8例。觀察組男16例,女14例;年齡18~64歲,平均年齡(47.4±9.1)歲;胃癌18例,直腸癌9例,結腸癌3例。兩組患者均有惡心、嘔吐等消化道方面的不良反應,并排除肝腎功能不全、呼吸衰竭、心功能不全等疾病及精神狀態異常不能合作的患者。兩組患者在性別、年齡、病情方面均無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法所有患者接受Folfox4方案化療,主要為奧沙利鉑+亞葉酸鈣+氟尿嘧啶,14 d為1個療程,持續治療1個療程。若出現胃腸道不良反應,對照組給予常規治療方法,給予甲氧氯普胺對癥治療,20 mg/d,必要時給予葡萄糖、維生素B6靜脈輸液,于化療后30 min使用,持續使用5 d。觀察組在對照組基礎上,再給予針刺足三里和內關穴。醫用酒精局部消毒,取28號毫針刺入足三里和內關穴,均雙側取穴,足三里穴給予垂直進針,進針深度約1寸,予補法用針,內關穴亦垂直進針,深度0.5~1寸,予平補平瀉法用針,兩穴均在得氣后留針30 min。分別于化療前20 min和化療后2 h針刺,連用5 d后,觀察其療效。

1.3 療效評定標準痊愈:胃腸道反應完全消失,食欲正常,且后續化療期間無胃腸道癥狀出現;顯效:胃腸道反應消失,食欲正常,但后續化療期間胃腸道反應又復發;有效:胃腸道反應減輕,食欲好轉,后續化療期間胃腸道反應持續存在;無效:胃腸道等不良反應持續存在。總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。后續胃腸道反應根據WHO制定的相關分級標準劃分為0~Ⅳ級。

1.4 統計學分析本實驗所有數據均由SPSS17.0進行處理,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,等級資料用Ridit分析。P<0.05為有顯著性差異。

2 結果

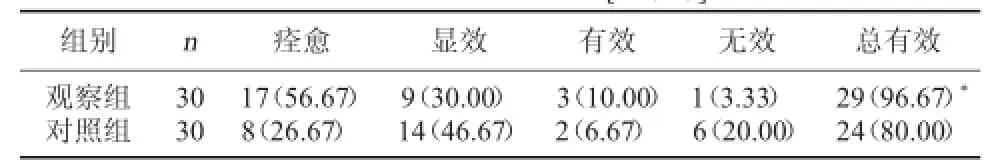

2.1 兩組臨床療效比較觀察組總有效率為96.67%,對照組總有效率為80.00%,兩組比較,差異顯著(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

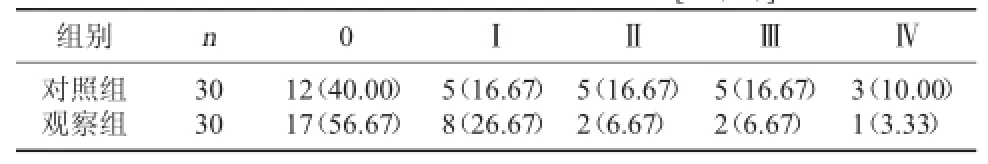

2.2 兩組胃腸道反應復發情況比較對照組胃腸道不良反應復發率高于觀察組,兩組間差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組胃腸道反應復發情況比較[例(%)]

3 討論

化療可以改善中晚期胃腸道腫瘤患者的治療效果,提高局部區域的控制率,并且能有效降低腫瘤的轉移,但是化療也有不良反應。胃腸道反應是化療中最常見的不良發應,其中以惡心、嘔吐為主要的臨床表現,輕者會對患者的日常生活造成一定的影響,嚴重的胃腸道不良反應會導致患者的水、電解質等紊亂,對于患者的預后有影響,甚至還會威脅患者的心理健康[2]。化療引起的胃腸道不良反應的具體機制比較復雜,主要學說認為化療引起了外周神經的受損,特別是以內臟神經和腹腔的迷走神經為主,破壞了胃腸道的正常生理功能,影響胃腸的動力;或者化療藥物多可損傷胃腸黏膜,使黏膜屏障受到損傷,可出現胃腸黏膜的水腫和炎癥,這可能與遲發型的嘔吐有著一定的關系[3]。

針刺相比藥物治療,具有的明顯優勢是其沒有明顯的副作用,我院通過針刺足三里和內關穴治療胃腸道反應取得了一定的效果。中醫經絡學說將足三里歸為足陽明胃經,此穴具有強健脾胃、調和氣血的功效,其又為胃經的合穴,效果更強;內關為八脈交會穴之一,又為心包經之絡穴,具有調節內分泌,抑制胃酸的分泌,促進胃腸的蠕動作用。中醫認為脾胃為后天之本,氣血生化之源,且腫瘤患者多本虛標實,本虛則以脾胃氣虛為主,邪氣攻伐胃氣,升降失調,胃失和降,則多會有胃腸道反應。脾胃功能受損后,對于機體的各個方面均會有影響,兩穴合用,共同調節脾胃的功能,促進胃腸的蠕動,降逆止嘔[4]。而西醫認為中醫針刺足三里和內關穴可能與拮抗化療藥物造成的5-羥色胺有關,減少了化療對于消化道黏膜直接或間接的損傷[5]。

綜上所述,本實驗研究證實針灸足三里和內關穴配合藥物治療相比于單純的藥物治療胃腸道腫瘤化療后的胃腸道反應,不僅可以明顯改善患者的臨床癥狀,降低患者的復發率,且無明顯副作用,具有良好的臨床效果,值得臨床推廣應用。

[1]張翔,張喜平,程琪輝.中醫防治化療引起惡心、嘔吐研究進展[J].中華中醫藥學刊,2012,30(5):1093-1094

[2]陳寶玉,楊法根,楊育林.足三里、內關穴針刺治療胃腸腫瘤化療后胃腸道反應的臨床觀察[J].中華中醫藥學刊,2013,31(1):91-92

[3]陳孟,鄧明.針灸聯合藥物治療胃腸腫瘤化療患者胃腸道反應療效觀察[J].現代中西醫結合雜志,2016,25(15):1664-1665

[4]陳德慶.足三里、內關穴針刺治療胃腸腫瘤化療后胃腸道反應的臨床觀察[J].中國社區醫師,2015,31(9):80-81

[5]丁艷紅,古坤德,魏海玲,等.足三里、內關穴針刺治療胃腸腫瘤化療后胃腸道反應的效果觀察[J].護理實踐與研究,2015,12(12):84-85

R735.2

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2016.11.018

2016-10-14)