臨床細菌培養特點分析

李會芳 吳洪亮 劉 柳 杜 凈 王亞娟 吳 哲

河北省獻縣中醫醫院檢驗科,河北獻縣 062250

臨床細菌培養特點分析

李會芳 吳洪亮 劉 柳 杜 凈 王亞娟 吳 哲

河北省獻縣中醫醫院檢驗科,河北獻縣 062250

目的通過臨床細菌培養特點分析基層醫院抗菌藥物應用情況,以指導臨床抗菌藥物的合理用藥。方法對2013年6月~2016年6月全院送檢的2647例標本進行需氧菌和真菌培養,觀察細菌培養標本的送檢率、臨床科室細菌培養標本送檢率、細菌檢出種類。結果全院細菌培養標本送檢率呈逐年增長,2015年為9.1%>2014年為4.9%>2013年為1.8 %,各年度間比較差異有統計學意義(P<0.05);科室細菌培養標本3年送檢率ICU病區53.0%>內科系統病區3.8%>外科系統病區2.1%,各病區間比較差異有統計學意義(P<0.05);細菌檢出率排名前5位是白色念珠菌、銅綠假單胞菌、大腸埃希菌、肺炎克雷伯菌、鮑曼不動桿菌,白色念珠菌檢出率與其他細菌比較感染率最高,差異有統計學意義(P<0.05)。結論臨床醫師細菌培養意識在逐步提高,ICU病區醫師的細菌培養意識最強,內科系統醫師的細菌培養意識優于外科系統醫師。但總體細菌培養標本的送檢率較低,白色念珠菌感染突出,抗菌藥物的臨床應用不規范。

細菌培養;抗菌藥物;合理用藥;送檢率;真菌

基層醫院抗菌藥物的臨床應用還存在著治療依據不充分、藥物選擇不合理、執行《抗菌藥物應用指南》不力的現象[1-2]。我院為二級甲等中醫醫院,現有床位298張,通過觀察全院細菌培養標本的送檢率、臨床科室細菌培養標本送檢率、細菌檢出種類的特點,分析基層中醫醫院抗菌藥物應用情況,以指導臨床抗菌藥物的合理應用。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2013年6月~2016年6月全院臨床抗菌藥物應用49458例,臨床細菌培養標本送檢2647例,標本來源于本院臨床ICU病房、外科系統(包括外科、腫瘤科、骨科、皮膚科、婦科、眼科)、內科系統(包括呼吸科、神經內科、內分泌科、兒科)。疾病類型為呼吸道、泌尿系、生殖道、消化道、外傷、手術后、腫瘤、化療、血液感染患者。標本類型為分泌物、痰液、糞便、膿液、血液 、腔膜積液、尿。

1.2 方法

1.2.1 細菌培養 接到細菌培養標本后,立即以常規方法接種于血平皿培養基、麥康凱培養基、沙保羅培養基、巧克力培養基上。血平皿培養基、麥康凱培養基在37℃培養24~48h;沙保羅培養基在35℃培養24~72h;巧克力培養基在二氧化碳環境中35℃培養24~72h。

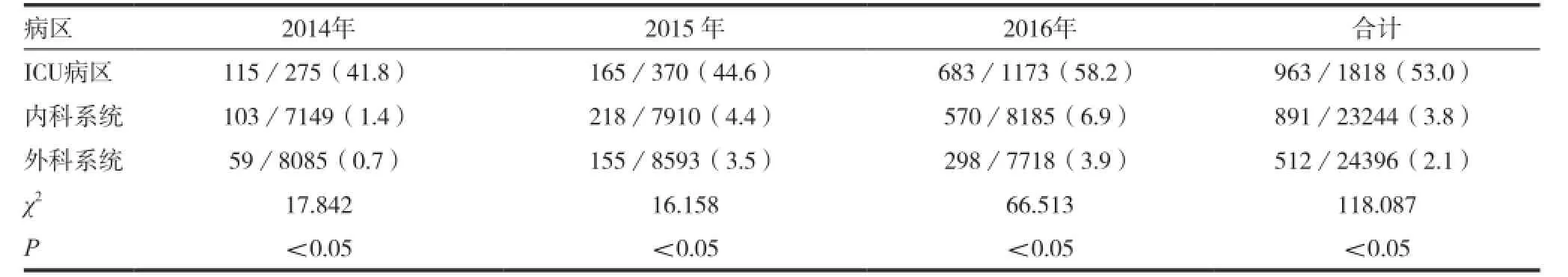

表2 臨床科室細菌培養標本送檢率[n/n(%)]

1.2.2 細菌鑒定 以分純的細菌菌落,利用湖南長沙天地人公司提供的TDR-200C自動細菌鑒定系統,非發酵菌接種于NF-64鑒定板上,腸桿菌科細菌接種于ONE-64鑒定板上,葡萄球菌接種于STAPH-64鑒定板上,鏈球菌科細菌接種于STR-64鑒定板上,37℃培養24~48h;酵母樣真菌接種于YEAST-64鑒定板上,35℃培養24~48h,系統內讀數鑒定。

1.2.3 質控菌株 由國家衛生和計劃生育委員會臨床檢驗中心提供的銅綠假單胞菌ATCC 27853、大腸埃希菌ATCC 25922、金黃色葡萄球菌ATCC29213、糞腸球菌ATCC 29212、近平滑念珠菌菌株ATCC22019。

1.3 統計學處理

采用SPSS17.0統計軟件,計數資料以百分比表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 全院細菌培養標本送檢率

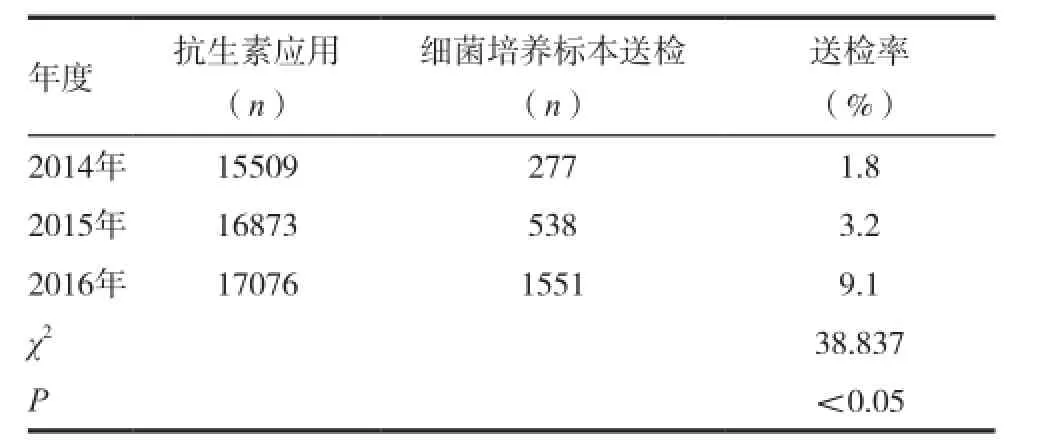

全院三年抗菌藥物應用49458例、細菌培養標本送檢2366例、送檢率4.8%。細菌培養標本送檢率2016年9.1%>2015年3.2%>2014年1.8%,三個年度間比較有統計學意義(χ2=38.837,P<0.05),細菌培養標本送檢率呈逐年增加,見表1。

表1 全院細菌培養標本送檢率

2.2 臨床科室細菌培養標本送檢率

臨床科室三年送檢率ICU病區53.0%>內科系統3.8%>外科系統2.7%,三組比較差異有統計學意義(χ2=118.087,P<0.05),見表2。

細菌培養種類:在送檢的2366份細菌培養標本中,細菌培養陽性標本751例,培養出36種778株細菌。細菌檢出率排名前五位是白色念珠菌、銅綠假單胞菌、大腸埃希菌、肺炎克雷伯菌、鮑曼不動桿菌,白色念珠菌檢出率與其他細菌比較感染率最高,差異有統計學意義(χ2=21.869,P<0.05),見表3。

3 討論

抗菌藥物的應用涉及臨床各個科室,細菌耐藥性決定著抗菌藥物的發展,在某種新的抗菌藥物應用一定時間后,就會出現一批新的耐藥菌株。細菌的耐藥性隨著抗菌藥物的廣泛應用,也在不斷的從低級耐藥向高級耐藥進化,同時一種耐藥菌株也可對多種抗菌藥物耐藥,形成多重耐藥。一旦出現耐藥菌株,患者極易攜帶,由于細菌的遺傳機制,其耐藥性可在細菌之間傳播,也可通過人或環境進行傳播。因此,耐藥菌株的耐藥性從出現到消失是一個漫長的過程,新抗菌藥物的研發遠遠落后于細菌耐藥性的發生,抗菌藥物的不合理應用就會加快這一過程的發展,而臨床醫師的細菌培養意識決定著抗菌藥物應用的合理性。

本研究結果顯示,從細菌培養標本的送檢率分析,雖然細菌培養標本送檢率呈逐年增長趨勢,臨床醫師的細菌培養意識在逐步提高,但是每年的送檢率還很低;從細菌培養標本的送檢科室分析,ICU病區細菌培養標本送檢率最高,表明ICU病區住院醫師的細菌培養意識較高,而ICU病區住院醫師占全院住院醫師的比率較低,這說明全院臨床醫師的總體細菌培養意識還不強。主要表現為:(1)臨床醫師總以為細菌培養費時、費力、費錢,不如直接應用廣譜抗菌藥物。(2)臨床醫師選擇抗菌藥物以“及早、大劑量、足療程、治療徹底、避免反復”為原則的片面做法[4],其實在抗感染治療過程中,抗菌藥物的抗菌能力越強、用量越大、用藥時間過長,在消滅病原菌的同時,也破壞機體內微生物平衡狀態,更助長感染的加重和蔓延。(3)經驗性應用抗菌藥物,臨床醫師憑借自己多年臨床治療經驗,選擇自認為有效的抗菌藥物,缺乏科學的理論依據。四是反復試用抗菌藥物[5],多數患者是在反復試用抗菌藥物治療無效后,才進行細菌培養,而不注重感染菌譜的檢查。這些臨床醫師對細菌培養的錯誤認識,給合理應用抗菌藥物造成了極大障礙,因此感染性疾病及早正確的病原學診斷是合理選用抗菌藥物的前提。

表2 細菌檢出種類[n(%)]

本研究結果顯示,三年間細菌感染菌種排在第一位的是白色念珠菌,白色念珠菌是真菌感染的主要菌種[6],而真菌的感染與抗菌藥物的不合理應用密切相關[7],這也說明基層醫院抗菌藥物的應用比較混亂。主要表現在,(1)在未明確病原菌,沒有細菌藥敏譜作為依據的情況下,盲目應用抗菌藥物[8]。(2)聯合應用抗菌藥物,在臨床治療效果不明顯時,選擇兩種或兩種以上抗菌藥物聯合應用。(3)患者自主應用抗菌藥物,由于患者自身的衛生知識缺乏,錯誤地認為所有疾病均應抗炎治療,因此,無論什么疾病、疾病的輕重,均自主應用抗菌藥物。(4)預防性抗菌藥物的大量應用,清潔手術患者、腫瘤患者、放化療患者、非感染性疾病的患者為了預防細菌感染,而長期、大量、反復應用廣譜抗菌藥物。這些不合理應用抗菌藥物的現象,造成患者機體內正常菌群的生態平衡嚴重破壞[9],致使條件致病菌增多、混合感染率增高,不僅導致細菌耐藥性的增強,也增加了多重耐藥性的發生,甚至出現二重感染[10-12],所以極易發生真菌感染。

根據本研究結果,結合《衛生部抗菌藥物臨床應用管理辦法》[13]和《抗菌藥物臨床應用指導原則》[14]的要求,我們對合理應用抗菌藥物提出幾點建議,(1)加強臨床醫師對抗菌藥物臨床應用學習,在應用抗菌藥物前及時進行細菌培養和藥敏試驗,依據細菌培養和藥敏實驗結果,選擇敏感、高效抗菌藥物進行臨床治療,以避免抗菌藥物的濫用、提高抗菌藥物的治療效果、減少抗菌藥物對機體的不良反應、延長抗菌藥物的應用壽命。(2)加強臨床醫師細菌培養知識的學習,掌握感染菌譜及耐藥菌譜的特點,有針對性地采用窄譜抗菌藥物,可有的放矢,在提高臨床治療效果的同時,也要保護正常菌群。(3)應用抗菌藥物要做到“適癥、適時、適量、適療程”,在抗菌藥物的應用過程中,應明確適應癥,要充分判斷用藥時機,能用小劑量解決問題的就不必用大劑量,在保證臨床治療效果的情況下盡量縮短應用療程。(4)全身感染和腸道以外的局部感染盡量選擇非經口藥物,可避免損傷胃腸道的微生態系統。(5) 除侵入血液和組織內的厭氧菌外,人體各部位的厭氧菌占正常菌群的絕對優勢,并具有良好的生理作用,有些厭氧菌還要促其生長、繁殖,因此應用抗菌藥物時要盡量保護厭氧菌。(6)在病因不明時、清潔手術后避免應用抗菌藥物,減少預防性抗菌藥物的應用。(7)對未出現免疫功能低下或機體抵抗能力減弱的腫瘤放化療患者,也應減少抗菌藥物的應用。(8)醫院建立抗菌藥物監管小組,做到監督、檢查、指導抗菌藥物的應用[15]。做好抗菌藥物的合理應用,可提高臨床治療效果、減少藥物不良反應、降低細菌的耐藥性、延長抗菌藥物的使用壽命、避免衛生資源的浪費。

[1] 吳積升,阮璐雅,蘇銀法,等.抗菌藥物臨床應用管理策略的利弊分析[J].中國鄉村醫藥,2016,23(11):51-52.

[2] 喬慧萍.抗菌藥物的不合理應用分析及藥學監護[J].臨床合理用藥,2016,9(3C):158-159.

[3] 藍惠華,張玲,王厚照.可移動性遺傳元件介導的產ESBLs大腸埃希菌耐藥機制的研究[J].職業與健康,2016,32(1):127-130.

[4] 陳廷玉.住院患者不合理應用抗菌藥物調查與預防對策探討[J].臨床合理用藥,2012,5(8B):145-146.

[5] 高貴平.抗菌藥物的不合理應用現象[J].中國醫藥指南,2014,12(1):224-225.

[6] 朱麗康.真菌誘發院內感染的檢驗結果與臨床價值分析[J].醫學理論與實踐,2015,28(17):2377-2378.

[7] 范洪,劉靜.呼吸系統疾病發生真菌感染的病例分析[J].中國實驗診斷學,2009,13(2):252-253.

[8] 梁爽.抗菌藥物合理應用存在的問題及對策[J].臨床合理用藥,2016,9(1):158-159.

[9] 李紅衛.我院真菌感染現狀分析[J].實用醫技雜志,2014,21(4):403-404.

[10] 范洪,王元松.糖尿病濕性壞疽細菌感染菌譜及耐藥菌普分析[J].現代預防醫學,2012,39(16):4226-4228.

[11] 王喣.淺談抗菌藥物不合理應用及其對策[J].北方醫學,2016,13(6):157

[12] 曾化松,王艷琳.抗生素濫用的現狀及應對策略[J].中國衛生事業管理,2012,23(5):341-342.

[13] 衛生部抗菌藥物臨床應用管理辦法[S].衛生部令第84號.2014-04-24

[14] 《菌藥物臨床應用指導原則》修訂工作組.菌藥物臨床應用指導原則[M].2015年版.北京:人民衛生出版社,2015:26.

[15] 羅敏.抗菌藥物臨床不合理應用問題及其危害分析[J].深圳中西醫結合雜志,2015,25(4):186-187.

Characteristics analysis of clinical bacterial culture

LI Huifang WU Hongliang LIU Liu DU Jing WANG Yajuan WU Zhe

Department of Laboratory Medicine,Xian County Traditional Chinese Medicine Hospital,Xian County,062250,China

ObjectiveTo analyze the application of antimicrobial agents in the primary hospital with the characteristics of bacterial culture, and to guide the rational use of antibiotics in clinic.Methods2647 cases of specimens in our hospital from June 2013 to June 2016 were subject to aerobic bacteria and fungal culture to observe submission rate of bacterial culture specimens and clinical ones, and the detected bacteria species.ResultsThe submission rate of bacterial culture specimen in our hospital had been increasing year by year: 9.1% in 2015>4.9% in 2014>1.8% in 2013. The difference from year to year had statistical significance (P<0.05).3-year submission rate of bacterial culture specimen in individual department:53.0% in ICU> 3.8% in internal medicine wards>2.1% in surgical wards.The difference of all wards in the hospital had statistical significance(P< 0.05).The top five detection rate of the bacterial was Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa,E. coli,Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter Bauman. The detective rate of cardida albicans was higher than other bacterial, and the difference was significant(P< 0.05).ConclusionThe clinicians awareness of bacterial culture is gradually increasing, and physicians in the ICU ward has highest such awareness while physicians awareness is better than that of surgeons. However, the general submission rate of bacterial culture specimen is low, infection of Candida albicans is significant, and the clinical application of antibacterial drugs is not standardized.

Bacterial culture; Antibacterial drugs; Rational drug use; Submission rate; Fungi

R446.5

B

2095-0616(2016)21-143-04

2016-07-20)