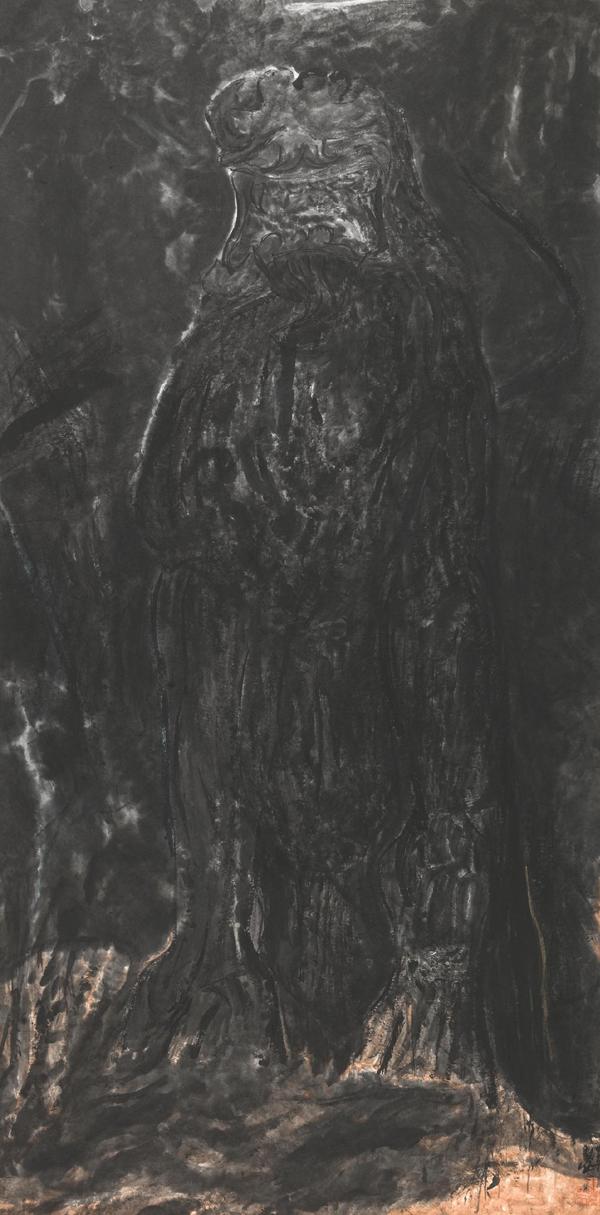

水墨擴張

水墨擴張,是指水墨性格的擴張,水墨形態的擴張;是指當代水墨的價值取向必須來源于對水墨本體的研究,水墨本體是水墨藝術發展的根本問題(是其他藝術方式無法代替的)。水墨擴張的另一含義,是指水墨性格在擴張的基礎上應該具備“擴張性”,改變靜態,從弱勢走向強勢,從臺后走到臺前,從逃避走向面對。

水墨擴張應遵循兩個原則:

其一,水墨原則。水墨性格是中國繪畫藝術區別于其他繪畫藝術的根本。丟掉水墨形態或者水墨因素不再作為繪畫主體時,水墨畫的民族性將隨之消失,附著于其中的精神因素將隨之崩潰,民族審美心理將無法面對失去自尊的荒蕪。故,純粹而鮮明的繪畫面貌是一個民族必須堅持的文化原則。

其二,黑白原則。黑白形象是中國繪畫的重要標志(黑白理念,如傳統繪畫對色彩的理解和運用方式),是對生態的知覺態度和敘述方式,是民族理念、文化屬性、繪畫理法。黑白形象揭示了旨在表達的思維方式,是理或理性,是意志而為,是排除了似是而非之后的肯定:是就是“是”,不是就是“不是”,而非“似與不似”;是即白則白,即黑則黑,即實則實,即虛則虛。

水墨擴張的宗旨在于建立中國式的現代水墨藝術體系,從而驗證民族文化面對時代的進步應具有的創建性和先進性;在于整合,整合與梳理傳統文化形態在面對自然生態時所持有的態度、觀點和言說方式,是形成現代水墨形態的基礎。

水墨擴張,是否定與批判:否定把技法手段凌駕于藝術表達之上,把技法的習慣性方式稱作藝術語言與風格,非藝術原理的本能意識。批判在藝術表達中回避“自我”的行為,回避社會形態的“孤芳自賞”,批判文化本質上柔弱與逃避。

事實證明,近百年來針對繪畫藝術的探索與實踐,在試圖建立新型圖式以取代舊有(傳統)圖式的轉型中,由于新圖式還不能夠證明其有系統、有根據的存在,沒有形成一個占據主導地位又具中國表達方式的作品格局,使這一繪畫形態始終在兩條不和諧的軌跡中并存。一是“中西合璧”式,而合璧的立足點是以西方現代藝術為價值準則,其結果是西方繪畫格式對民族繪畫方式的占有,中國繪畫精神的消亡。二是堅守舊有傳統,使作品成為傳統畫面的延續,又暴露出對當代社會形態的無能為力。這二者同樣是不可取的。

傳統繪畫經過歷史的傳承,不但豐富了繪畫表現形式和技法手段,同時也不斷強化和印證了一個獨特的結構法則和藝術理念。倘若把這一結構和理念的核心理解為一線一墨、一皴一點并以此稱為中國繪畫結體元素的話,不免會驚嘆先賢以那哲人般的智慧對大千世界、自然萬物的高度概括和歸納,它不僅給后者提供了一個表達方式和觀察事物的視角,更主要的是從此建立了認知自然、表達事物的鮮明的民族作風以及獨特的繪畫理想。由此,一線一墨、一皴一點的生成,一開始就含有極高的文人精神色彩,體現的是生命態度、生物狀態的知覺的知覺力和對于空間的理解方式。

再若,把“線”的特質稱為無限意志,“點”為穴脈,“皴”法為表里,“墨”作靈魂,即游于物象,離于知覺,其結構本身就是一個生命體。事實上,一線一墨、一皴一點暗含著一個非常嚴謹的畫理結構,其結構環環相生,秩序又相互扣合,而這種結構法則顯然是審美哲學范疇的,非理性所能解說或解構的。形而上為“玄”,境界,知覺,物化,理念;形而下為“象”,依據、效法自然之屬性,即順、逆、差、錯(自然理法)。如傳統筆意說:“增不得一筆,亦少不得一筆。筆筆是筆。”然而,衡量這一界限的標尺為何物?是學理,是法則,還是感覺?所以,一線一墨、一皴一點,它自身則橫生了一幅嚴謹而銳利的大圖。

可見,一線一墨、一皴一點它本身又包含著“擴張”的屬性,其意志大于山石,大于樹木,大于萬物,追求至上、至大、至美,張揚的是大規矩、大氣派。

一線一墨、一皴一點,完全可以囊括當代畫家關于繪畫藝術所寄予的理想,完全可以承載當代繪畫意志的表達與技法手段的運用,因為,一線一墨、一皴一點提供的是自然觀、人文觀和藝術觀,且極具表現特質而非自然描繪的藝術理念。

沒有偉大的技法,只有偉大的精神。

重新高舉水墨旗幟,其內核就是以弘揚偉大精神為主導,重新復位由一線一墨、一皴一點所構筑的水墨原生態,并由此擴張了體現這一精神的水墨“擴張性質”。民族文化藝術的偉大與深厚,不能成為當代繪畫藝術發展的障礙,同樣也不能成為重復傳統秩序的理由。相反,它是孕育新藝術形態的根源與土壤。由此,現在的情形,不是我們做過了什么,而是做得很不夠。

信手拈來俱天成——劉進安藝術訪談

記者:您在80年代中期開始了水墨藝術的探尋,但我們知道那個時候的中國當代藝術正處在“傳統”與“現代”、“東方”與“西方”的激烈爭論中。西方現代藝術思潮沖擊著中國傳統藝術,那時候的人們普遍對傳統藝術產生一種失望感。身處這樣的潮流中,您是否也有同感?又做過哪些嘗試?

劉進安:80年代中期也是我水墨探索的初始,在85年前后,我以水墨的方式畫了大量的頭像、半身像和一些人物創作,尤其在水墨人物頭像上從筆墨運用到表現方式都做過多方面的嘗試,從視覺審美到水墨的表現在這些頭像里都有了較大的加強,無疑這和當時的藝術環境有關。

至于“傳統”與“現代”,“東方”與“西方”的爭論,包括對中國傳統藝術的沖擊,這在80年代(后稱“85思潮”時期)確實熱鬧了一陣子,但時間不長,那倒不是東西方的爭論,是西方現代藝術一股腦兒地傾瀉在人們的面前,是西方現代藝術熱,在這種氣氛下中國傳統幾乎沒有了,不是對中國傳統的失望,說不上失望,是大家不知道了,因為我們這些經歷過“文革”和改革開放的人,對本民族傳統藝術的了解確實不比西方現代藝術了解的更多,所以,畫中國畫的人,開始思考如何使自己跟上形勢,讓中國畫“現代”起來,這個樸素的想法應該是當時畫中國畫的人的基本思路。

記者:網上瀏覽您的新聞時,看到您在自己的藝術札記中曾強調創作的“大精神指向”和建構“中國式的現代水墨藝術”,如何理解“大精神”,“大”在何處?“中國式的現代水墨藝術”強調了“中國式”有怎樣的含義?

劉進安:你可能看錯行了,我從未提過什么“大精神指向”,我認為這是江湖人的說法,用一種非常空洞的大口號在欺瞞社會,不值一提。

“中國式的現代水墨藝術”我說過,為什么是說中國式的,顧名思義,即不是西方化的、有我們自己“知識產權”的,是一種中國式的現代方式,重新回到中國文化這個基點上來去敘述傳統和表達現代。

記者:當代水墨自上個世紀80年代以來,就曾被冠以不同的名字:表現性水墨、抽象水墨、觀念水墨、都市水墨、水墨裝置等,很多人認為當代水墨從命名到定義都含糊不清,對此,您怎么看?

劉進安:我也有同感,在水墨領域由于定義不清才產生出上述這些個名字,也由于學術脈絡不清晰才能產生這么多取向不明的水墨作品,這是畫家的問題,還是“策展人”或“理論家”的問題,或許是大家的問題。在這方面,我更傾向理論家們給出答案,使畫家們少走彎路,而不是一味地吹捧他們。

記者:有評論家認為:當代水墨過于混雜,還沒有出現明確的新的實質精神。除非在視覺形式語言上,在材質感知的新發現上,即對筆性與紙性、墨性與水性、觀看方式與修身模式上,以及對自然化的態度重新深化上,才可能出現新的實質精神。您是否認同這個觀點?

劉進安:我不認同這種說法,這種說法就如同對一個人說,你要想有新的發展和實質精神,就必須從著衣到肉體再到靈魂,再到形象,還必須在你五官的深化上來個徹底更換或更替,才能出現新的實質精神,也許這種比喻不恰當,但以這個評論家羅列的視覺形式、材質感知、筆性與紙性、墨性與水性、觀看方式、修身模式還有自然化的態度等方面上看,重新深化一下就能出實質精神,照他的意思有這么明確的做法為什么水墨又過于混雜而沒有精神呢?再說,精神是深化筆性、紙性、墨性和水性而來的嗎?我倒覺得水墨過于混雜的原因正是有了太多這樣的評論家的誤導和亂說。

記者:在上一屆的“水墨與美術史”國際研討會上,美國學者詹姆斯·埃金斯認為(傳統)水墨畫并不容易融入整個國際藝術中,因為只有多樣的信息和深厚的歷史沉淀才能更為深入地解讀一幅水墨畫。水墨進入當代如何克服跨文化的交流障礙?目前,當下水墨畫是否已經融入了國際藝術?

劉進安:在融入國際藝術上美國學者解讀一幅水墨畫的長短,從美國人的角度那一定是有道理的,的確如此,水墨畫的個性限制了它自身活動的空間,我們去關注問題時,似乎總是不能擺脫個人情緒化的問題,體量不夠大,這是它的不足處,當然,融不融入國際化這不是中國水墨的目的,也不是你有問題而不能融入,這是個相對復雜的問題、是文化問題、是國家間的問題。

至于你說的克服跨文化的交流障礙,誰克服,是我們還是他們,所以,在國際藝術領域沒有高低差別,只有不同的藝術,融入國際藝術不是以犧牲自己或調整軌跡為代價,那樣也就失去了這一藝術最重要的價值,在我看來,水墨畫在融入國際藝術問題上,水墨畫家應該首先具有國際視野和胸懷。

記者:在對統繪畫繼承的研究中,您曾以“一線一墨、一皴一點”概括其獨特的結構和藝術理念,這簡單凝練的八個字中蘊含著怎樣的藝術特色和態度?

劉進安:“一線一墨”“一皴一點”這是我對中國畫傳統認識的一個描述,是個人化的。認為古人在面對社會自然時所秉承的尊嚴和態度,拿捏的時間和距離,使得那個時期的文化充滿了智慧,使得萬物條理清晰、層次分明、前后有序。“一線一墨”“一皴一點”這種對事物高度概括的能力,鮮明地確立了一個中國畫認知基礎,它是自然觀,也是方法論。

記者:您在論述中說過“要重新高舉水墨旗幟,就必須體現水墨的‘擴張性質”,如何理解水墨的這一性質?

劉進安:這是我在2003年的一篇文章里說的話,“水墨的擴張性質”大意是指水墨藝術的自身能力,大家知道,中國畫要想具有更大的空間,讓更多的國家和民族認識中國畫,欣賞中國畫,只靠人為的推介和傳播還不足以證明這個畫種是否具有世界性語言,水墨自身的語言系統能否征服觀眾是這一藝術生存的關鍵,所以,水墨的擴張能力是現代水墨藝術研究不可回避的一個重要環節。

記者:現在很多藝術家有“回歸傳統”的傾向,您曾多次表示您并不贊同這一理念,與此相比,您強調得更多的是“關注當下”?

劉進安:是的,我強調的“關注當下”,在你有經歷的生活中去發現、挖掘、歸納與創造,是一個健康而正常的畫家(人)必須面對的,在現實生活中能調理出新時期的文化特點和學術深度,他的挑戰性足以使一個人付出全部精力而奮斗不止,我認為這是一個正常人的反應。

“回歸傳統”的傾向,從學術角度上講,應該說是個人化的事,就是你自己喜歡,回歸到哪個朝代都可以,喜歡嘛,但不要做主張,不要作為學術觀點要求大家那樣做,那就不對了,就不正常了。那么現在有這種“回歸”傾向,不止一人這樣做,就是市場的原因了,不懂畫的人喜歡看得見摸得著的東西,所謂有“意境”,有“詩意”,還有有出處的筆法等,把拼湊抄襲的東西拿出來又好賣何樂而不為呢?假如,那些畫商們突然喜歡起前衛的、抽象的、甚至行為的藝術,你還會看到這些個所謂的傳統樣式的作品嗎?

所以“回歸傳統”這個說法不具有學術價值。當然,至于“回歸”能不能回歸過去還是個問題。

記者:提到水墨人物畫,您可以說是標桿性的人物,為什么選擇水墨人物這種生活中的具體形象作為主要創作?您又是如何將人物用抽象的現代化水墨語言加以表達的?

劉進安:人物、山水、花鳥,中國畫的三大類,在傳統繪畫中山水、花鳥積累的東西最多,走向也最成熟,相比較人物畫略弱些,知難而進是(我在大學時期)特別愿意做的事。

另外一個原因,現代人物畫在西方結構、透視、體積這些法則傳入中國后,人物的造型方式與傳統人物法則有了很大的不同,這種借鑒或融合,無疑給中國畫人物提供了各種可能性,這也是興趣點之一:人物畫在表現現實生活方面比之其它似乎更直接些。當然,這也是我喜歡人物畫早期的一些想法,現在看來,人物、山水、花鳥對畫家來說并不十分重要,關鍵還是依據表達需要來選擇用什么方式更合理、或者更能說明問題。

記者:我們知道您的創作一直是豐富且多變的,除了人物,靜物、山水也是您嘗試及探索的領域。近期,您的創作重心在哪方面?

劉進安:我的創作路徑相對來說變化多些,有興趣就去嘗試,似乎并不在意這些作品怎么歸類,這樣做使自己在繪畫中感覺自如了許多。現在也說不上有什么創作重心,但總是有一些作畫的欲望伴隨著自己,似乎要畫點什么,這種感覺很好,盡管只是說說。

記者:您已經連續兩屆參與了“易象——南北寫生對話展”,您帶領著學生從山水到人物進行寫生創作,您如何看待“寫生”這一課題?

劉進安:我與周京新老師各自帶學生作了兩年的“易象——南北寫生展”效果很好,南北寫生對話、交流這種方式非常自然,真實,我和周老師都是學校老師,長期在學校教書,學生較多,這其中的心得體會必然反映到教學成果上,所以,這種對話交流對于我來說收獲也是大的。

近些年,在中國畫界寫生比前些年似乎又熱了許多,大家又重新走向生活,從生活中去感悟、去學習,我認為這是好事,也是正常的事,就像一個人吃東西那樣,想去吃去拿就是了,這說明你身體需要這種食物,很自然,沒必要給他附加過多的含義與說法。

記者:在平常的交流與學術探討中,您覺得南北水墨流派有何異同?

劉進安:南北話題也是個老話題,從歷史到今天不時會有人提起,但現在看來,就像我前面說過,它也是一個不具有多少學術價值的話題,找這種異同有意義嗎?我認為一點意思都沒有,異同就像自然那樣一直存在著,這是生態,這里邊沒有長短、高低之分,只有異同的存在才能有大同的形象,更何況,南北水墨也好,東西水墨也好,這種異同只是地域和性格的差異,并沒有從流派和藝術主張上形成自己。

記者:從寫生創作到展覽討論,您在教學中有什么獨特的教學方式,比較重視培養學生的哪一方面?

劉進安:美術教育和其它教育一樣還存在著諸多不足,比如“真實”,比如對“人性”的培養,等等,但這些我們做不了,能做到的或者必須做到的就是我所涉及到的學生,簡單地說就是能力的培養與對事業的敬畏心,主張學生要熱愛你的事業,熱愛就要研究、實踐,這里邊有失敗,也有成功,要有耐心。熱愛就要維護它、尊重它,不要濫用它,保護自己和藝術的純度。

記者:從2012年至今,從香港蘇富比、佳士得到內地的保利、嘉德,各大拍賣行都開始開設當代水墨的專場拍賣,國內藝術機構也頻繁舉辦當代水墨的藝術活動,中國當代水墨在這兩年取得的進步,我們不能否認這跟拍賣公司和畫廊系統的互動有著很大的關系,但很多人對這種熱度的持久性并不看好,您覺得如果想保持當代水墨的“熱度”,對于畫家本人、拍賣公司、畫廊等藝術機構而言,應該怎樣做更好?

劉進安:如果當代水墨藝術通過畫廊和拍賣公司或者其他市場方式的推動,使水墨藝術取得了進步,當然這是人們愿意看到的,是好事。我一直認為,中國水墨在某些方面比其它方式更能代表中國的性格,它具有率真、鮮明、樸素的個性與形象,又能承載一個畫者表達世界和認知的能力,所以,只要是能推動這一藝術方式的我們都支持,當然,除市場之外,應當更需要水墨藝術自身在藝術類型中的重要性,這就需要更多的畫家和市場針對當代水墨的研究與探索,從學術上把水墨藝術推向一個高度,對水墨藝術的發展是非常有益的。

記者:當代藝術正處在一個發展過程當中,很多人、很多藝術品能否進入歷史,對于大家來說都是未知數。但通過觀察這幾年畫廊系統和拍賣公司的選擇我們可以發現,大家都在分享一套日趨相同的核心的名單系統,這些人都是大家比較認可的當代水墨藝術家,這是否反映了在學術上、在價值認知上,關于當代水墨體系已經日趨形成了一種共識?您覺得什么樣的藝術家才能夠成為這套核心名單里的一員?

劉進安:這套核心名單是拍賣公司根據市場需求選擇的,它反映到學術上,我覺得應該有差異,也就是說拍賣的成績跟學術無關,尤其是中國的畫廊和拍賣公司,在這里不要自欺欺人,就像那句“你懂得”一樣,大家都懂,既然大家都懂得,那么這個名單只能是市場名單或者是什么名單,就我了解的情況在學術界沒有什么共識,我覺得真正的有學術能力的畫家不會成為這套核心名單的一員。

記者:您覺得如果當代水墨未來要發展得更好,有所突破,該如何處理好“傳統性”“時代性”“創造性”這幾者之間的關系?

劉進安:當代水墨要發展得好,唯有不斷創造,這是藝術的本性。如何處理好“傳統性”“時代性”“創造性”之間的關系,我認為這種說法也是多余的,因為,成功的創造性作品必然在時代中有說明問題的能力,有創造性的畫家,必然也是一個能力全面,既能整合過去又能把握未來的強者,這些“傳統性”“時代性”和“創造性”不是具有創造性畫家考慮的重點。