澄懷觀道

黎晟

亓文平是我在上海大學讀博士時的同學,三年中,我們常常喝酒暢聊,彼此皆有很大收獲。當時,我隨顧平先生著中國美術史,他則跟曹意強先生主修西方美術史,盡管學術研究異常緊張,但是他的畫筆一日也未曾擱下,其刻苦精神令人驚訝,畫風也日漸成熟。

文平專攻水墨山水,其入門的導師是南京的劉赦先生。我一直認為,跟隨名師的優勢是起點很高,在創作理念與筆墨技巧訓練上不容易走歪路,但有時候難以擺脫老師早已臻于成熟的風格程式,不能另辟蹊徑,形成自己的面貌。我們僅僅從近年美院畢業展中就可窺見一斑,往往通過學生的作品便可輕易揣度出師從何處。從某種程度上說,青年藝術家在自身風格形成之前,往往需要通過“拿來主義”,以現成的表現方式與筆墨形式構建自身的畫面品格,這一點類似于貢布里希所說的“預成圖式”,他在《藝術與錯覺》一書中解釋“預成圖式”為:“畫家在悉心觀察和認真表現事物之前,對表現對象預先形成一個約定俗成的圖像表現范式。”在中國的繪畫傳統中,畫家圖式的形成,或是師徒相授,或是出于摹古。董其昌的《集古樹石圖》、王時敏的《小中現大冊》,皆是以以往的現成風格與筆墨技巧作為“預成圖式”,以期望“集其大成,自出機軸”。

而問題的關鍵就在于如何“自出機軸”,如果僅僅停留在滿足于在前人成功的程式里打轉,成就的只能是一界畫工,孰難成家。李可染先生對于繪畫創作的繼承與創新問題說道:“用最大的力氣打進去,用最大的勇氣打出來”,誠如所言,但每個人打出來的方式卻并不一樣。

文平讀碩士期間的畫作,一派清新自然之態,頗有劉赦的筆墨神韻。但我覺得文平不同于一般畫家的優點在于好讀書。在讀博之后,閱讀的范圍更加廣泛。從福柯、梅洛·龐蒂、哈斯克爾、貢布里希到歷代畫論、名人書札,從魯本斯、羅丹、席勒到沈周、齊白石、張大干。古人云“腹有詩書氣自華”,大量的閱讀使他愈來愈深入地思考傳統與現代、東方與西方的沖撞與融合這些形而上的問題,并最終將他導向了對繪畫本源的追問。也正是在這種不斷的自我追問之下,近幾年,亓文平的繪畫開始在早期的“預成圖式”之中加入了更多個人的思考與理解。

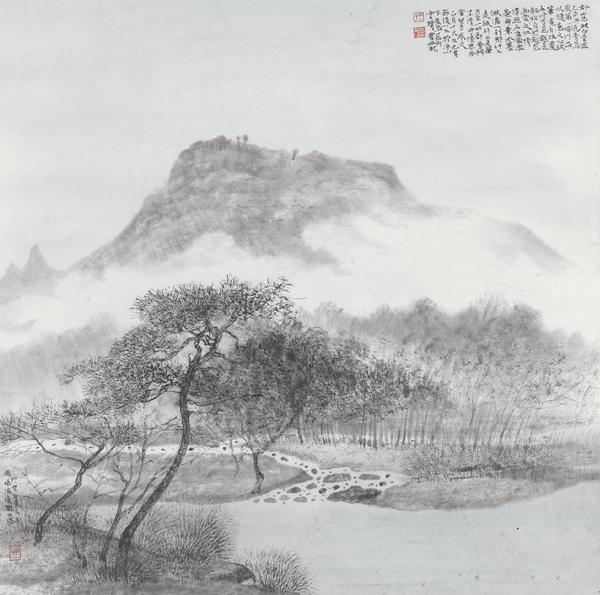

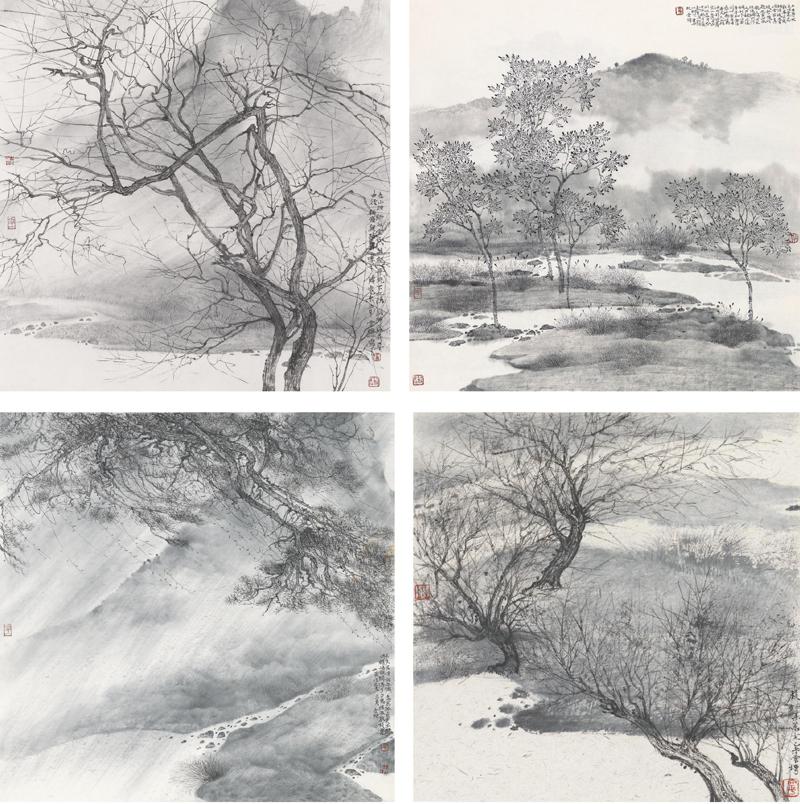

文平的畫首先出自于寫生。我曾見過他幾大摞厚厚的寫生簿,與一般水墨畫家水墨即景寫生的方式不同,他以素描的方式,仔細刻畫其中的山石質感、花草的搖曳風姿、溪水的潺潺淺吟,每一幅皆畫得非常深入,非一般的草稿可比。深入的寫生無疑對磨煉繪畫表現技巧大有好處,而更重要的是,在對自然的細細品察過程中,他體味到了自然形態中蘊藏著的某些更為重要的東西。這一點在下面一段他的文字中或可以一探其心境,他在觀賞了沈周《落花圖卷》后,這樣描述到“我都能感覺到在青綠渲染下那種空氣的清新和落花的香氣,近處的細細流水,隔江的空蒙,畫家的畫筆真的創造了一種令人感動的視覺世界,這個世界來自于生命個體的體悟,對生命和生活敏銳的直覺。”他對沈周繪畫創作的想象,實際是他個人創作狀態的自我寫照。文平重視從自然的觀照中獲得體悟,這與《畫山水序》中所說的“澄懷味象”相類,而“味象”的目的最終是要“澄懷觀道”。文平在創作思路與精神層面上與宗炳一脈相通。我一直認為,山水畫家必須將自己的情感徹底融入自然之中,用一個生命個體的情感體驗去理解自然內在的生命與運動的規律,并用樸實無華的筆墨將畫家心靈深處對天地山川鐘靈毓秀,以及心中既忠實于自然法則又理想而完美的山川形態表現出來,而這恰恰就是文平的寫生目的所在。

其次,文平的畫,一如他的為人,出于他對清逸平淡的生命體驗的追求。他的畫中難見宋人的高山大川,反復出現的是那些毫不起眼的樹石、花草、溪水、山居。應該說,書如王石軍,畫如董北苑,都以平淡沖和勝。然而平中之奇須頻觀乃得,而時下人心躁動,惟求瞬間之快意,安能以似聆伯牙鼓琴,共陸羽調茶而凝神細品之?文平這一點相當可貴,他的內心充滿著回歸自然的執著,思想的智慧與艱辛的探索形成其作品清俊淡雅之美。看他皖南寫生的作品,外象是緣起,而覺者是平常心。他的山水道出了純凈中所沉積的滄桑,自然懷抱著一種沖和的品質,有若清溪農舍旁的一株古木,雖少妍態,卻給四方帶來奇妙的妄求。

文平的畫還來自于他對于中國繪畫傳統的深刻認識。他尊重傳統,又不以傳統畫地為牢。在他的畫中,我們既可以看到元明畫家的某些筆墨因素,又吸收了西方水彩畫的某些技法,更在水墨肌理上做了較多的嘗試。不求筆墨的奇倔,而是在平淡中求趣味。在山石的構畫上,更是相對放棄了用筆的趣味,而多以墨氣勝。我認為,繪畫是一種形式的創造,質文代變,與世推移,情變而表達情感的形式當然也得變,此即謂“筆墨當隨時代”,所以創造總是需要的。以真性情應諸筆墨,自然心無掛礙,而妙趣橫生。

大量地閱讀、深入地思考與對表現技巧的不斷探索,使文平的畫在前人的基礎之上,漸呈出藍之勢,假以時日,必將大成。