貧困地區農民真的從“新農合”中受益了嗎

盧洪友 劉丹

摘要:基本公共服務受益均等化要求新型農村合作醫療服務應有效地保障貧困地區的農民大致均等地享受該服務。本文運用邊際受益歸宿分析技術,實證測度了2007-2011年中國244個地級市(州)的新農合邊際受益率,來探究貧困地區的農民是否真的從新農合中受益。研究發現:第一,與富裕地區相比,貧困地區的新農合邊際受益率更高。2007-2011年,最貧困地區的新農合邊際受益率分別為1.287 8、1.179 3、1.065 9、0.985 7和1.202 7,最富裕地區的新農合邊際受益率分別為0.751 8、0.671 6、0.597 6、0.888 8和0.922 9。第二,從動態角度觀察,貧困地區與富裕地區新農合邊際受益率的差值在逐漸縮小。2007年,最貧困地區和最富裕地區的新農合邊際受益率相差0.536 0,2011年,這一差值縮小為0.279 8。第三,傳統的平均受益分析低估了貧困地區的新農合受益水平。以2007年為例,通過平均受益分析得到的最貧困地區的受益份額為24.20%,而邊際受益歸宿分析結果顯示,最貧困地區從整體新農合受益提高中增加的受益份額達到了32.20%,較平均受益份額高出8個百分點,亦即,貧困地區的農民從新農合服務的擴張中可以獲得更大的受益,在新農合服務的縮減中可能遭受更大的損失。本文的結論表明,國家在新農合中“親貧”的政策傾向更多地惠及了貧困地區,新農合的受益均等化程度越來越高。為保證貧困地區的農民在更大程度上受益,政府應實施“精準醫保扶貧”,加大新農合投入;多元化新農合服務供給渠道,加強地區間協調配合;優化新農合資源配置,完善對地方政府和相關官員的激勵約束機制,提高貧困地區新農合的生產效率。

關鍵詞:新農合;邊際受益歸宿;受益分配;貧困地區

中圖分類號 C913.7

文獻標識碼 A 文章編號 1002-2104(2016)02-0068-08 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.02.009

健康問題是關乎國民生命和生活質量的重要問題。在中國農村,“因病返貧”、“因病致貧”的現象屢見不鮮。據國務院扶貧辦最新的摸底調查顯示,中國現有的7 000多萬貧困農民中,因病致貧的達到42%。為了減輕農民的就醫負擔,政府在農村醫療保障方面進行了許多有益的嘗試,體現為由傳統的家庭保障到“老農合”,再到“新農合”的轉變。

早在1956年的《高級農業生產合作社示范章程》中就規定,為社員在因公負傷或因公致病時提供實物補助和現金補助。

1959年,全國農村衛生工作會議明確提出,要在全國范圍內推行農村合作醫療制度。十一屆三中全會后,農村開始實行家庭聯產承包責任制。這一制度改變了公社時期的資源配置和財產關系,進而改變了農村合作醫療的經濟基礎,大多數地區的農村合作醫療近乎停辦。自1990年開始,政府轉變工作重點,將增加醫療衛生供給轉為提高農民有效需求[1],農村合作醫療開始恢復發展。為進一步提升農村醫療保障水平,國務院于2002年出臺《關于進一步加強農村衛生工作的決定》,提出建立新型農村合作醫療制度。衛生部、財政部、農業部《關于建立新型農村合作醫療制度的意見》(2003)中指出,新型農村合作醫療制度是個人、集體和政府多方參與并籌資的具有互助共濟性質的醫療制度。緊接著,衛生部、民政部等相關部委在一些省市啟動了試點。至此,中國的農村合作醫療制度實現了由傳統合作醫療向新型合作醫療的轉變。

新型農村合作醫療是政府向農民提供的基本公共服務。“十三五”規劃建議中指出,要“提高公共服務的共享水平”,這就要求政府一視同仁地向社會成員提供數量大致相同、質量大致相當、方便可及程度大致相近的基本公共服務[2]。只有農民真正從新農合中受益,才能最大化社會效益,實現農民的生存權和保障權。從規范的視角對新農合的受益狀況進行籠統的分析并不足以為決策者提供有價值的參考,本文對現階段新農合受益分配狀況進行實證測度,主要探討的問題是:中國地區間的新農合是否遵循了均等化的要求,亦即,貧困地區的農民是否真的從新農合中受益?依據當下中國漸進式改革思路,分析新農合增量的邊際受益狀況更具現實意義。本文采用邊際受益歸宿分析技術(Marginal Benefit Incidence,MBI),系統地評估了2007-2011年中國244個市(州)新農合的邊際受益狀況。研究發現,中國市(州)間新農合邊際受益存在顯著差異,貧困地區的邊際受益水平高于富裕地區,且二者的差距在逐漸縮小。該結論在跨時期和改變分組中保持了高度穩健性。研究結論為完善新農合制度提供了新的政策思路。

1 文獻綜述

新農合制度作為一項公共政策,要考量其公平性[3-4],不僅要求投入公平、產出公平,受益更要公平。國內相關研究主要集中在兩個方面:一是從投入(產出)視角來研究農村公共服務(包含農村社會保障服務)的均等化。朱信凱和彭廷軍[5]利用Logit模型發現,投入總量不足與結構不合理是導致農民參合的逆向選擇問題的核心所在。李曉艷[6]利用黑龍江抽樣調查數據,對新農合衛生籌資的公平性進行了研究,發現合作醫療籌資制度并沒有實現垂直公平。朱玉春等[7]利用DEA技術從投入-產出視角評估了農村公共服務效率,研究發現農村公共服務效率水平自東向西呈現梯度下降特征。仇曉潔等[8]利用泰爾指數評估了中國農村社會保障支出的均等化水平,發現農村社會保障支出存在嚴重的區域內不均等。二是評估新農合制度的整體受益狀況。汪宏等[9]采用Logistic模型和“四部模型”研究了農民參加合作醫療的受益狀況,研究發現合作醫療的受益存在不公平性。顏媛媛等[10]利用抽樣調查數據研究發現,參合有助于農民從就醫中獲益。程令國和張曄[11]采用固定效應模型、傾向得分匹配基礎上的差分內差分方法、兩部分模型和樣本選擇模型評估了新農合的經濟績效和健康績效。發現新農合在改善參合者健康狀況的同時,并未明顯降低其醫療負擔。

在國外,大量文獻對政府提供的公共服務受益分配狀況進行了研究,發現地區間公共服務存在受益不均衡問題,這種不均衡可能是由地方政府目標函數中賦予不同群體不同權重導致的[12-14],也可能是由公共服務提供成本存在地區差異引起的[15]。20世紀90年代以來,越來越多的學者運用邊際受益歸宿分析技術對公共服務的受益分配狀況進行實證測度[16]。Lanjouw和Ravallion[13]利用印度農村的截面數據測度了政府公共服務的邊際受益分配狀況,通過觀察轄區內公共服務參與率的變動,來估計不同收入人群從公共服務受益范圍擴大中獲得的受益狀況。研究發現農村的義務教育和反貧困制度的邊際受益分配具有顯著的“親貧”性。Ajwad[14]、Ajwad和Wodon[17-18]對前者的方法進行了改進,首先在目標轄區內部進行群組劃分,通過與本轄區其他群組的比較,測度公共福利在不同群組間的分配。研究結論顯示,貧困人群從教育中獲得的邊際受益高于非貧困人群,但從基礎設施的擴張中獲得的邊際受益卻低于非貧困人群。Jalan和Ravallion[19]使用傾向得分匹配方法對阿根廷工作福利計劃的邊際受益狀況進行了分析,發現最貧困地區的邊際受益最高。Atemnken和Noula[20]使用邊際受益歸宿分析方法測度了喀麥隆地區教育服務的邊際受益狀況,發現初級教育邊際受益的性別差異是最小的,且中等收入群體是初級教育最大的邊際受益主體,后者與政府反貧困的目標相左。Kruse等[21]使用印尼地級數據分析了公共衛生支出的邊際受益歸宿,研究發現中央轉移支付對地區公共醫療支出具有較強的推動作用,且門診醫療支出的增加是明顯有利于貧困人群的。盡管上述研究大多并未直接涉及到農村醫療服務,但可為之提供理論指導和技術支持。

既有研究或僅從投入(產出)視角對新農合制度進行評估,或從平均效應角度切入,對增量新農合服務的邊際受益關注不夠。而邊際受益歸宿分析可以甄別公共服務的真正受益歸宿,即誰是增加的公共服務供給的最終受益者,該服務在多大程度上惠及目標人群。本文創造性地將邊際受益歸宿分析技術應用于新農合制度的邊際受益分配研究,以識別新農合服務真正的受益歸宿。在中國的分權財政體制下,省一級政府在配置本轄區新農合資源時有較大的自由裁量權,因此,探討省以下的新農合的邊際受益分配狀況具有積極意義。

2 實證技術與數據處理

本文借鑒了Lanjouw和Ravallion[13]、Ajwad 和Wodon[18]的邊際受益歸宿分析技術,并稍作改進。選取了2007-2011年中國大陸地區20個省244個地級市州的新農合參合率數據,實證測度不同經濟發展地區農民的新農合邊際受益分配狀況。之所以選擇31個省(直轄市)中的20個省作為分析對象,是因為剔除的省(直轄市)所轄地級市數量太少或數據質量較差,不符合群組劃分的要求。數據來源于歷年各省(市)《統計年鑒》、《衛生年鑒》、《國民經濟和社會發展統計公報》、《政府工作報告》。

2.1 分析框架

邊際受益歸宿分析(MBI)是通過截面回歸分析,來識別總體受益率上升時各受益主體受益狀況的受益歸宿測算技術,能夠克服面板數據缺乏或時間跨度不長的缺陷。該技術的基本思路是:對省轄區內的市(州)依據一定的標準劃分為若干群組,測度省級新農合服務產出增加時,各群組的邊際受益率。如果邊際受益率大于1,表明省級新農合服務產出的增加導致該群組新農合服務產出以更大比例提高;反之亦然。

邊際受益歸宿分析的基礎是進行群組劃分。對選擇樣本地區的人均GDP和新農合參合率進行統計分析發現,人均GDP越高的地區,新農合參合率也越高。因此,本文按照各市(州)的人均GDP進行分組,如果新農合能更多地惠及貧困地區,則該項制度是公平有效的,反之,則認為其并非公平有效。

2.2 數據處理

從理論上來說,對一個包含10個地級市(州)的省份,最多可以將其劃分為5組(一個群組至少包含兩個個體)。由于20個省份的群組個數要保持一致,結合各個省份樣本的容量,我們將每個省份的地級市(州)按照人均GDP劃分為4組。

2.3 實證程序

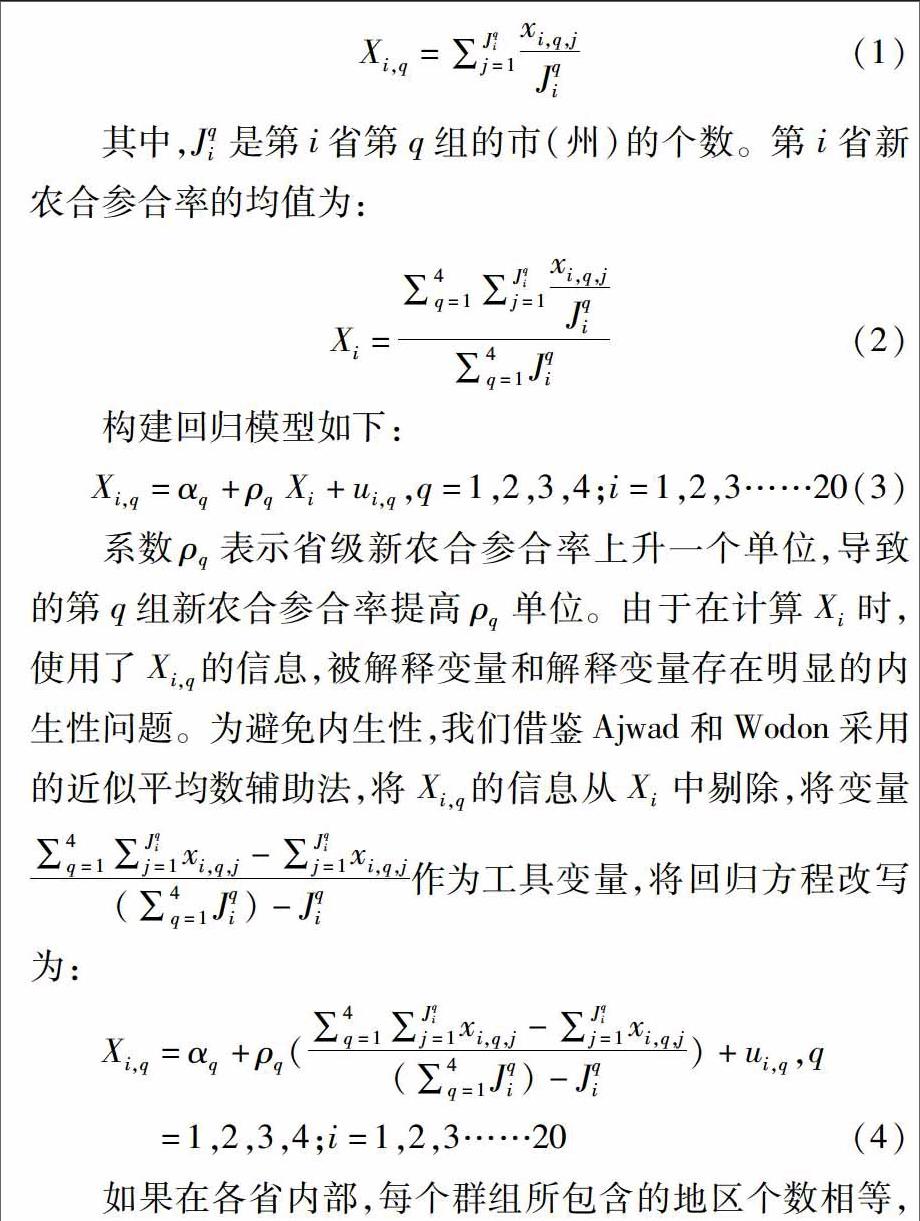

首先,將xi,q,j定義為歸入第i省第q個群組的第j個市(州)的新農合參合率,則第i省第q個群組的新農合參合率的平均值為:

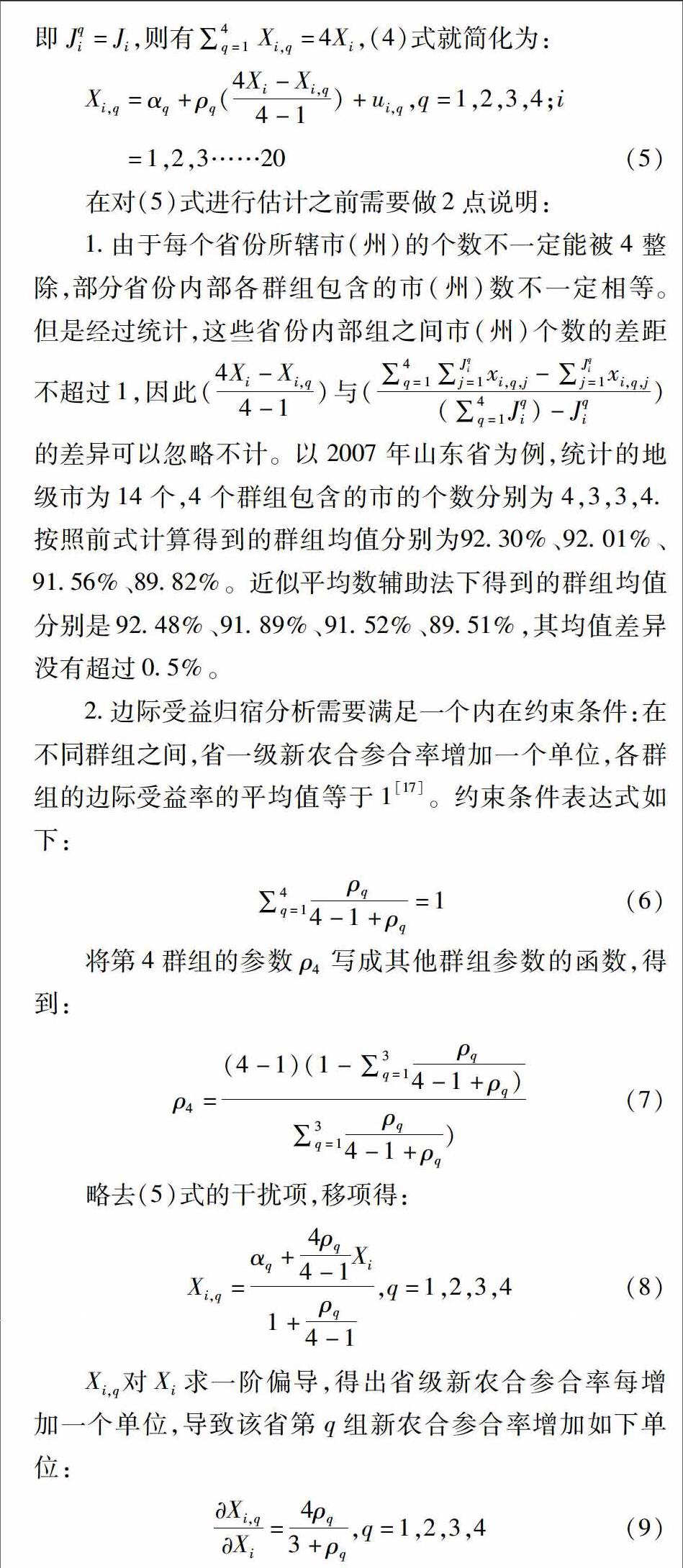

式(9)即為第q個群組的新農合邊際受益率。該式的值如果大于1,表明第q個群組從提高的新農合參合率中受益更多,反之,則表明第q個群組從提高的新農合參合率中獲益更少。

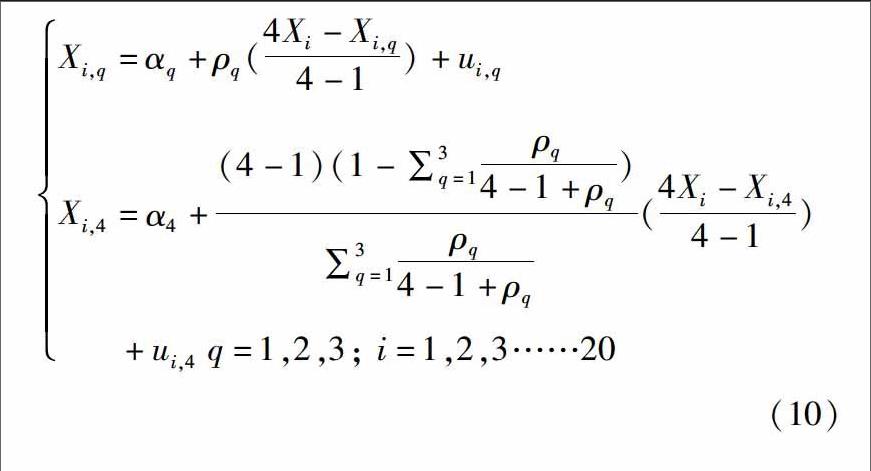

本文采取似不相關回歸技術(Seemingly Unrelated Regression,SUR)對(10)式進行估計。由于第q群組的平均參合率與省一級的平均參合率相關,而省一級的平均參合率又包含了其他群組參合率的信息,因此(10)式包含的4個方程,其因變量及干擾項是相關的。為消除方程之間的相關性,我們采用似不相關回歸技術,通過將隨機誤差項的協方差矩陣行列式最小化,對系統內各方程的系數進行更有效的求解。

3 實證結果

新農合制度自2003年在部分縣市開始試點以來,參合人數以年均34%的速度迅速增長[11]120。截至2013年底,全國有2489個縣(市、區)開展了新農合服務,參合人數達8.02億人。由于各地新農合制度的實施時間不同,加之地區間經濟發展水平不同,參合農民的受益狀況苦樂不均。

表1匯總了中國新農合的平均受益狀況(由于篇幅限制,2008年和2010年的數據不在此列出)。我們發現,新農合參合率與經濟發展水平呈正向關系。即,與富裕地區相比,貧困地區的新農合參合率較低。這一事實的背后有著深層的制度原因。一方面,農民參加新農合遵循自愿原則,政府不做強制性要求。貧困地區的農民,收入水平較低,教育水平落后,參保意識薄弱,因此,參保積極性不高。汪宏等[9]的研究支持了這一結論。他們發現,與中高收入者相比,即使保費很低,低收入的農民參保意愿仍不強烈。另一方面,新農合實行的是“個人繳費、集體扶持、政府資助”的籌資模式,政府財力對轄區農民參合有著重要影響。研究發現,較高的政府籌資水平對于提高農民參合積極性具有很大的促進作用[22]。貧困地區的農民收入較低,政府在新農合籌資中承擔較大比例,但因自身財力有限,在為新農合提供財力支持中存在一定的局限性。值得注意的是,隨著時間推移,貧困地區與富裕地區新農合參合率的差值呈現出逐漸縮小的趨勢,由2007年的5.51%減少到2011年的1.06%。這表明,與不斷提升的經濟發展水平和日益完善的新農合制度相適應,貧困地區農民的參合積極性愈來愈高。

雖然表1呈現了新農合的平均受益分布狀況,但是由于平均受益分布同時包含了前期的存量及當期增量的信息,因此,并不能準確反映增量新農合服務的邊際受益的變動。可以看出,對于新農合的平均受益分析具有一定的籠統性。本研究更加關注的是,新農合服務每增加一個單位,各個群組的受益會增加多少?為此,我們采用邊際受益歸宿分析技術,通過SUR估計方法,對各群組的新農合邊際受益率進行了估計,模型結果見表2和表3。

系數ρ1-ρ3是對群組一到群組三的線性方程的估計系數,ρ4是對非線性回歸方程估計得到的系數。所有系數均為正,且都在1%水平下保持顯著,表明省級新農合的平均受益率提高時,各個群組的新農合平均受益率也會顯著增加。

將各個年份的系數ρ1-ρ4代入(9)式,我們計算出了2007-2011年各個群組新農合的邊際受益率(見表3)。表3中的數字代表省級新農合受益增加一個單位,各個群組的新農合受益的增量。

通過比較表3中各年份0-25分位群組與75-100分位群組的新農合邊際受益率,我們發現,新農合的邊際受益分配具有明顯的“親貧”傾向,即,最貧困地區的邊際受益率要高于最富裕地區。例如,2007年,0-25分位群組新農合邊際受益率為1.287 8,而75-100分位群組的新農合邊際受益率為0.751 8,兩群組的邊際受益率相差0.536 0。從分位均值來看,最貧困地區邊際受益率的均值要高于最富裕地區,其中,0-25分位群組5年的均值為1.144 3,75-100分位群組5年的均值為0.766 5。這一現象符合邊際效用遞減規律。國家于2003年在部分省市開始啟動新農合試點工作,針對試點地區新農合工作中出現的問題,在總結先進地區經驗的基礎上,衛生部等部門發布《關于進一步做好新型農村合作醫療試點工作的指導意見》(2004),指出要“慎重選擇試點縣(市)”,被選為試點的縣(市)要有較好的財政狀況,農民要“有基本的支付能力”。由此可見,新農合制度首先是在富裕地區實行,富裕地區的農民最先享受了該服務,而隨著試點范圍的不斷擴大,貧困地區的農民才逐漸從新農合中獲益。因此,與富裕地區的農民相比,貧困地區農民的新農合邊際受益率較高。

從動態視角觀察,0-25分位群組與75-100分位群組新農合邊際受益率的差距呈逐漸縮小的趨勢。2007年,兩群組邊際受益率的差值為0.536 0,2011年,這一差值縮小為0.279 8。這是因為,隨著貧困地區農民參合率的不斷上升,其邊際受益率逐漸降低。與此同時,觀察表3中75-100群組的新農合邊際受益率,2007-2009年,富裕地區農民參加新農合的邊際受益率呈現遞減趨勢,在2010年轉為上升。在對各地區新農合發展情況進行統計分析時發現,部分省份于2010年在經濟發展水平(城鎮化)水平較高的地區,進行了城鄉統一的居民基本醫療保險制度的嘗試。由于該制度還在探索階段,當前的努力主要集中于縮小新農合與城鎮居民基本醫療保險在籌資標準、報銷比例等方面的差異。這些實踐促進了富裕地區農民邊際受益水平的提升。綜合以上兩點原因,貧困地區農民與富裕地區農民參合的邊際受益率的差值越來越小,這一現象也反映出新農合的受益均等化程度在不斷提高。

此外,我們將新農合平均受益分配與邊際受益分配進行對比發現,新農合的邊際受益歸宿分析具有重要意義。表1給出了各個群組的新農合平均參合幾率,以2007年為例,最貧困群組的受益份額為24.20%(96.81%*(1/4))。表3中新農合邊際受益歸宿分析結果顯示,2007年,最貧困群組從整體新農合受益提高中增加的受益份額為32.20%。由此可以看出,傳統受益歸宿分析中使用的平均受益率在衡量公共服務增量提供的邊際受益方面存在一定的偏差。在上例中,最貧困組的新農合邊際受益份額較平均受益份額高出8個百分點。亦即,最貧困地區的農民從新農合服務擴張中可以獲得更大的受益,在新農合服務縮減中,可能遭受更大的損失。

為了檢驗上述結論的穩健性,我們從改變分組數量和分組依據兩個方面,通過隔年抽樣的方式評估了2007年、2009年和2011年中國新農合制度的邊際受益分配效應,研究結論保持了高度的一致性和穩健性(見表4)。一方面,我們將每個省份的地級市(州)按照人均GDP劃分為3組,對每個群組的邊際受益狀況進行測度。結果顯示,貧困地區農民的新農合邊際受益率高于富裕地區,以2007年為例,貧困地區農民的新農合邊際受益率為1.130 6,富裕地區的新農合邊際受益率為0.812 7(見表4)。且二者的差距呈現縮小趨勢,2007年,貧困地區農民和富裕地區農民的新農合邊際受益率差值為0.317 9,2011年,這一差值縮小為0.219 5。另一方面,由于富裕地區和貧困地區的農業人口比例不同,我們將每個省份的地級市(州)按照農業人口比例劃分為4組,考察不同農業人口比例群組的新農合邊際受益情況。研究發現,農業人口比例最低群組的新農合邊際受益率低于農業人口比例最高群組,以2007年為例,農業人口比例最低群組的新農合邊際受益率為0.847 5,農業人口比例最高群組的新農合邊際受益率為1.261 2,且二者差距由2007年的0.413 7縮小為2011年的0.301 2(見表4)。一般而言,農業人口比例高的地區經濟發展水平較落后,而農業人口比例低的地區較富裕,因此,這一結論亦與最初按照人均GDP分為4組的結論一致。

4 結論及政策建議

當下中國有一個經濟現象:經濟發達地區比經濟落后地區享受了更好的公共服務[23]。在漸進式改革的思路下,作為農村社會保障重要內容的新農合制度應更多地惠及貧困地區,保障貧困地區享受大致均等的新農合服務。本文利用邊際受益歸宿分析技術,實證評估了2007-2011年中國244個地級市(州)的新農合邊際受益率。研究發現:與富裕地區相比,貧困地區的新農合邊際受益率更高;從動態角度觀察,貧困地區與富裕地區新農合邊際受益率的差值在逐漸縮小;傳統的平均受益分析低估了貧困地區的新農合受益水平。本文的結論表明國家在新農合中“親貧”的政策傾向更多地惠及了貧困地區。為保證貧困地區的農民在更大程度上受益,推動新農合服務朝著更加公平公正的方向均等化發展,提出如下建議:

首先,基于新農合更有利于貧困地區農民的邊際受益分配效應,政府應實施“精準醫保扶貧”,精確瞄準貧困地區的農民。加大新農合投入,建立新農合籌資水平與醫療費用增長速度及其他相關因素合理掛鉤的科學調整機制。在當前收入分配差距不斷擴大的背景下,通過政府二次分配,提升貧困地區的新農合保障水平,有利于調節收入不公,縮小貧富差距。盧盛峰和盧洪友[24]的研究發現,政府提供的醫療保障既可以直接減貧,又可以通過增加農民收入來降低貧困發生率。值得注意的是,政府財政投入應保持適度水平,否則就可能會引發財政風險、甚至財政危機[25]。

其次,應該注意到,貧困地區新農合邊際受益率偏高這一現象反映出這些地區新農合參合率較富裕地區偏低的事實。因此,政府應加強宣傳輿論引導,提高農民對新農合的認知度。

多元化新農合服務供給渠道,鼓勵企業、志愿組織和慈善團體等社會力量參與新農合服務。

由于地方政府具有較強的信息優勢,因此,在劃分政府新農合事權時可將其作為第一層次[26],充分發揮其在新農合中的宏觀調控職能,加強地區間新農合服務的協調配合以及新農合醫療衛生資源的整合和共享,增強農村人口在地區間的流動性,以提升新農合整體受益水平。

最后,從新農合的生產角度考慮,應優化配置新農合資源。張寧等[27]認為,通過改善衛生資源利用方式,可以提高健康生產效率。因此,可以通過資源的優化組合,實現農村地區新農合生產的“規模效應”。在資源既定的前提下,進一步提高新農合供給標準和質量。此外,還應設計新農合績效考核指標來完善對地方政府和相關官員的激勵約束機制,提高貧困地區新農合的生產效率。

(編輯:田 紅)

參考文獻(References)

[1]王國軍.中國農村社會保障制度的變遷[J].浙江社會科學,2004,(1):141-145.[Wang Guojun. Changes of Chinas Rural Social Security System[J]. Zhejiang Social Sciences,2004,(1):141-145.]

[2]盧洪友.基本公共服務均等化:理論及其制度路徑[N].中國社會科學報,2012-09-05(B04).[Lu Hongyou. Equalization of Basic Public Service: Theory and System Path [N]. Chinese Social Science Today,2012-09-05 (B04).]

[3]鄧大松,楊紅燕.新型農村合作醫療利益相關主體行為分析[J].中國衛生經濟,2004,(8):14-16.[Deng Dasong,Yang Hongyan. Behavior Analysis of Stakeholders of the New Rural Cooperative Medical Scheme [J]. Chinese Health Economics,2004,(8):14-16.]

[4]胡善聯.衛生領域中政府管制作用的探討[J].中國衛生經濟,2006,(2):10-13.[Hu Shanlian. Discussion on the Regulation Effect of Government in Health Care[J]. Chinese Health Economics,2006,(2):10-13.]

[5]朱信凱,彭廷軍.新型農村合作醫療中的“逆向選擇”問題:理論研究與實證分析[J].管理世界,2009,(1):79-88.[Zhu Xinkai,Peng Tingjun. The Adverse Selection Problem in NRCMS: Theoretical Research and Empirical Analysis[J]. Management World,2009,(1):79-88.]

[6]李曉艷.從健康水平、服務利用和籌資視角看新農合制度公平性:基于黑龍江省的實證分析[J].中國人口科學,2009,(3):96-102.[Li Xiaoyan. Viewing Equity of NRCMS From the perspectives of health service utilization and financing: An Empirical Analysis on Heilongjiang Province[J]. Chinese Journal of Population Science,2009,(3):96-102.]

[7]朱玉春,唐娟莉,劉春梅.基于DEA方法的中國農村公共服務效率評價[J].軟科學,2010,(3):37-43.[Zhu Yuchun,Tang Juanli,Liu Chunmei. Evaluation on Rural Public Service Efficiency Based on DEA in China[J]. Soft Science,2010,(3):37-43.]

[8]仇曉潔,李聰,溫振華.中國農村社會保障支出均等化水平實證研究——基于公共財政視角[J].江西財經大學學報,2013,(3):70-76.[Qiu Xiaojie,Li Cong,Wen Zhenhua. Empirical Study on Equalization Level of Chinas rural social security expenditureBased on Public Finance[J]. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics,2013,(3):70-76.]

[9]汪宏,Yip W,張里程,等.中國農村合作醫療的受益公平性[J].中國衛生經濟,2005,(2):16-19.[Wang Hong,Yip W,Zhang Licheng,et al. The Public Benefit Equity of Rural Cooperative Medical Scheme in China[J]. Chinese Health Economics,2005,(2):16-19.]

[10]顏媛媛,張林秀,羅斯高,等.新型農村合作醫療的實施效果分析:來自中國5省101個村的實證研究[J].中國農村經濟,2006,(5):64-71.[Yan Yuanyuan,Zhang Linxiu,Luo Sigao,et al. The Implementation Effect of NRCMS:An Empirical Study on 101 Villages of Five Provinces in China[J]. Chinese Rural Economy,2006,(5):64-71.]

[11]程令國,張曄.“新農合”:經濟績效還是健康績效?[J].經濟研究,2012,(1):120-133.[Cheng Lingguo,Zhang Ye. The New Rural Cooperative Medical Scheme:Financial Protection or Health Improvement? [J]. Economic Research Journal,2012,(1):120-133.]

[12]Shoup C. Rules for Distributing a Free Government Service among Areas of a City[J]. National Tax Journal,1989,42(2):103-122.

[13]Lanjouw P,Ravallion M. Benefit Incidence, Public Reforms and the Time of Program Capture[J]. The World Bank Economic Review,1999,13(2):257-274.

[14]Ajwad M I. Are Public School in Texas Funded Fairly? An Analysis Using School Campuslevel Data[D]. Champaign:University of Illinois at Urbana,1999.

[15]Hoxby C. The Productivity of Schools and Other local Public Goods Producers[J].Journal of public Economics,1999,74:1-30.

[16]Younger S D. Benefits on the Margin:Observations on Marginal Benefit Incidence[J].World Bank Economic Review,2003,17(1):89-105.

[17]Ajwad M I,Wodon Q. Who Benefits from Increased Access to Public Services at the Local Level? A Marginal Benefit Incidence Analysis for Education and Basic Infrastructure[J]. World Bank Economists Forum,2002,2:155-175.

[18]Ajwad M I,Wodon Q. Do Local Governments Maximize Access Rate to Public Services Across Areas? A Test Based on Marginal Benefit Incidence Analysis[J]. Quarterly Review of Economics and Finance,2007,47:242-260.

[19]Jalan J,Ravallion M. Estimating the Benefit Incidence of an Antipoverty Program by PropensityScore Matching[J].Journal of Business,2003,21(1):19-30.

[20]Atemnkeng J T,Noula A G. Gender and Increased Access to Schooling in Cameroon:A Marginal Benefit Incidence Analysis[J]. Journal of International Womens Studies,2011,12(1):94-106.

[21]Kruse I,Pradhan M,Sparrow R. Marginal Benefit Incidence of Public Health Spending: Evidence from Indonesian Subnational Data[J].Journal of Health Economics,2012,31:147-157.

[22]許朗,呂兵.新型農村合作醫療制度的運行狀況及參合農民對其的滿意程度與影響因素分析:以南京郊縣地區為例[J].中國農村觀察,2010,(4):63-73.[Xu Lang,Lv Bing. The Operation Situation of NRCMS,the Satisfaction Situation of Participant Farmers and its Factors:Taking Nanjing Suburbs as Example[J].China Rural Survey,2010,(4):63-73.]

[23]盧洪友,陳思霞.誰從增加的財政轉移支付中受益:基于中國縣級數據的實證分析[J].財貿經濟,2012,(4):24-32.[Lu Hongyou,Chen Sixia. Who Benefits from Extra Fiscal Transfers? An Empirical Analysis on County Data[J].Finance &Trade Economics,2012,(4):24-32.]

[24]盧盛峰,盧洪友.政府救助能夠幫助低收入群體走出貧困嗎?——基于1989-2009年CHNS數據的實證研究[J].財經研究,2013,39(1):4-16.[Lu Shengfeng,Lu Hongyou.Could Government Assistance Help the Poor to Alleviate Poverty?Empirical Study Based on the Data of CHNS from 1989 to 2009[J].Journal of Finance and Economics,2013,39(1):4-16.]

[25]葉姍.論社會風險應對中財政責任的限度[J].社會科學,2012,(2):121-131.[Ye Shan. Limitation of Fiscal Liability in Response of Social Risks[J]. Journal of Social Sciences,2012,(2):121-131.]

[26]蔡社文.政府間社會保障事權和支出責任劃分的理論和國際經驗[J].稅務研究,2004,(8):24-29.[Cai Shewen. Theory and International Experience of Intergovernmental Social Security powers and expenditure responsibilities [J].Taxation Research,2004,(8):24-29.]

[27]張寧,胡鞍鋼,鄭京海.應用DEA方法評測中國各地區健康生產效率[J].經濟研究,2006,(7):92-105.[Zhang Ning,Hu Angang,Zheng Jinghai. Using Data Envelopment Analysis Approach to Estimate the Health Production Efficiencies in China[J].Economic Research Journal,2006,(7):92-105.]

Abstract The new rural cooperative medical service should effectively ensure farmers from poor areas to enjoy the service more equally, which is required by equalization of benefit from basic public services. This paper evaluates the marginal incidence of the new cooperative medical scheme in rural China based on data from 244 prefectures from 2007 to 2011. The results show that,firstly,the poor areas benefit more from the new rural cooperative medical services compared with rich areas. From 2007 to 2011, the marginal benefit rates of the new rural cooperative medical system for the poorest areas were 1.287 8, 1.179 3, 1.065 9, 0.985 7 and 1.202 7, and the marginal benefit rates of the richest regions were 0.751 8, 0.671 6, 0.597 6, 0.888 8 and 0.922 9 respectively. Secondly, the difference of marginal benefit rate between poor areas and rich areas was narrowing. In 2007, the difference of marginal benefit rate between the poorest areas and the richest areas was 0.536 0,and it decreased to 0.279 8 in 2011.Thirdly,conventional methods for assessing benefit incidence underestimate the gains to the poor areas from new rural cooperative medical scheme. Taking 2007 as an example, the average benefit analysis suggests that the share going to the poorest areas is 24.20%, while the marginal benefit analysis shows that the poorest areas obtain an 32.20% increase in the total benefit of the new rural cooperative medical scheme. That is, farmers in poor areas can get more benefits from the expansion of the new rural cooperative medical service, and lose more through the reduction of the service. The conclusion shows that the policy of propoor in the new rural cooperative medical scheme benefits the poor areas more, and leads to higher degree of equalization of benefits of the new rural cooperative medical scheme. In order to ensure farmers in poor areas benefit to a greater extent,the government should implement the policy of “precision medical insurance poverty alleviation” and increase investment in the new rural cooperative medical scheme, and should diversify supply channels and strengthen regional coordination and collaboration. We should also optimize allocation of resources and improve incentive and constraint mechanism for government and related officials, so as to increase the productivity of the new rural cooperative medical scheme in poor areas.

Key words new rural cooperative medical scheme; marginal benefit incidence; benefit allocation;poor areas