學前兒童成長過程中的互動需求

盧小媛

(廣東工業大學 廣東 廣州 510090)

學前兒童成長過程中的互動需求

盧小媛

(廣東工業大學 廣東 廣州 510090)

在國家力求發展創新型國家的大環境下和全面放開二胎政策的大背景下,學前兒童的成長教育達到了空前的發展熱度,呈現出一片藍海態勢。學前兒童期是個體成長發展過程中最至關重要的階段,據研究表明,4-6歲兒童是發展創造力的最佳時期。在這一時期,互動是兒童成長教育中最核心的需求因素。教師與兒童的互動、家長與兒童的互動、其他社會角色與兒童的互動是互動行為在角色上的不同形式,分別起著不同的作用。良好的互動形式,在很大程度上能促進兒童的健康成長和創新性培養。

學前兒童;互動需求;成長

1 學前兒童

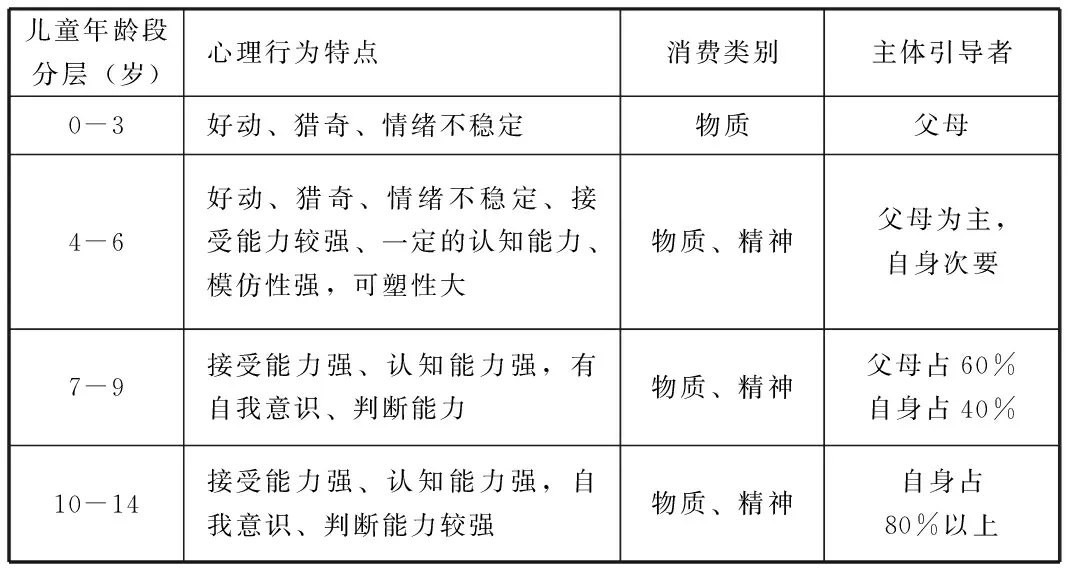

學前兒童,即學齡前兒童,尤指4-6歲之間的兒童群體。這一時期的兒童體現出明顯的特殊性,根據Thomas等人提出的氣質九維度理論,學前兒童主要表現出的是“困難”氣質,著重體現在學前兒童的行為、能力以及心理上,如好動、語言表達薄弱、難以獨處、獵奇、任性、情緒易波動等。這些特質,使得這一群體需要特殊的因素,能夠積極地促進其成長。而互動是兒童成長中不可或缺的核心需求。根據馬斯洛需求理論,學前兒童的需求處于情感和歸屬上的需求,這一階段的兒童意識形態尚未成熟,未能形成自己的價值觀。從表1-1可以看出兒童在4-6歲階段開始具備一定的認知能力,消費類型中精神消費與物質消費同等重要,此時主體的引導者不再只是父母,本身也具備主體引導性,即自主性。

表1-1 不同年齡層的兒童特征

2 互動

互動,心理學上指各個因素相互作用而產生某種心理上的結果,同時又有一定的反饋機制和效益。在兒童成長階段,互動著重于孩子與人為事物的互動,強調的是一種相互使彼此發生作用或變化的過程。由于學前兒童在生理和心理上的特殊性,互動的結果更強調在兒童方面的作用。

3 互動的意義和作用

良好的互動機制具有積極的意義,能促進學前兒童的健康成長。學前兒童對互動有剛性需求,主要體現在這一群體對語言掌握的局限性、自我調節情緒能力的不成形性、以及生理上的不成熟性,需要與外界環境和人物進行互動,間接實現他們內心的渴求和動作執行的目的。互動能提高學前兒童的語言表達、思想意識、認知事物、辨別是非的能力和因素。

4 互動角色

4.1 教師與兒童的互動

教師與兒童接觸的時間長,主要扮演學習上的互動角色。教師的肢體動作和行為語言在師生互動中占絕對主導地位,在思想意識上對兒童有最直接的引導作用。教師與兒童的互動,是具有教育性,管理性,情感性,引導性的行為活動,是提升兒童綜合能力的關鍵角色。

4.2 家長與兒童的互動

家長與兒童關系最親密,對兒童的影響也最直接。親子互動主導著兒童行為習慣上的互動。親子互動是促進兒童認知能力提高、鼓勵兒童探究、引導兒童學習、激發兒童創造、啟示兒童是非辨別的基礎,是實現早期教育目標的重要途徑,因為這一互動關系所掌握到的效益會泛化到其他關系中。

心理學家Susan&Neuman的一項研究表明,兒童與父母一起閱讀,并帶有一定的互動性,那么兒童的認知能力、書寫能力以及創造性會有明顯提高。

親子互動差異是兒童心理結構和認知理論形成差異的主要根源之一。家長可以通過參與孩子的學習和游戲等多種渠道與其互動,以此促進兒童在語言、情感、心理、認知層面的積極發展。親子互動是多維度的,但是缺乏一定的深度。

4.3 兒童間的互動

即同齡人之間的互動,這種互動關系可以促進兒童語言發展,能使學前兒童逐漸形成替他人著想的意識,具備與他人分享,互利互助的情感體驗,客服認識上的自我中心主義。孩子間互相扶持和模仿、融合教育、習慣團體活動,建立對等的互動關系,在潛移默化中掌握社會規則,為形成良好的社會角色和健康人格奠定基礎。

4.4 其他社會角色與兒童的互動

兒童能接觸到的其他社會角色,形成于鄰里、社區及其他文化環境所構成的關系體系,與兒童發生著直接或間接的互動關系。研究表明,兒童與社會互動的行為與語言能力呈正相關性,兒童與社會其它角色發生的互動越多,越積極,那么兒童的語言表達能力越強,越發達。

4.5 與事物的互動

因為有互動需求,時下誕生了很多可以進行語言交流和行為互動的機器人和智能設備。兒童與設備需要互動,所以出現了以用戶為中心的交互設計,且日趨完善。這正是互動需求在兒童產品中最顯著的體現。

5 互動樣式

由于學前兒童特殊的生理和心理構造,以及語言掌握的有限性,很多時候社會角色與兒童之間的互動并不拘泥于語言互動,更多的是建立在其他樣式的互動之上。

5.1 語言互動

以言語溝通的方式進行互動。語言產生互動,互動塑造語言。與學前兒童進行語言互動的形式有親子間的語言互動、師生之間的語言互動以及其他社會關系與兒童的語言互動。師生間的互動形式可以是課堂上的問答,也可以是課外游戲的口號;親子間的語言互動可以是生活中的噓寒問暖,也可以是家長對孩子的淳淳教誨。其他社會關系與兒童的互動則主要體現在引導性,是最常用的也最直接有效的互動途徑。

5.2 肢體互動肢體語言的互動,在一定程度上彌補了語言互動的不足。肢體語言比直接語言具有更形象生動的特質,在兒童的生活學習中更為常見。學前兒童對語言表達掌握有限,而對肢體動作的語義更易于理解,所以肢體語言在兒童與其他角色的互動中占據著不可替代的地位。

5.3 表情互動

也指表情,是以面部神情進行的互動。學前兒童在文字認知和語言表達方面的局限性,促使人物面部表情成為兒童互動中的一種形式。表情上的互動同樣是語言和肢體互動所不能取代的。面部表情的豐富性和趣味性更能符合兒童在生理和心理上的需求。分析表明,兒童對富有趣味、富于變化的人和事物會表現出更大的興趣。

5.4 眼神互動

眼神互動,即以簡單的眼神傳遞信息,從而實現互動的一種形式。不同的眼神作用的效果不同。肯定的眼神,會給兒童傳遞一種被認可的心理感受,培養兒童再接再厲的進取心;微笑的眼神寓意對兒童的親和、友好和熱情,引導兒童以禮待人,以善為人。擔憂的眼神寓意著對兒童言行舉止的憂慮,折射出否定的語義,教導兒童唯有規矩才成方圓的道理。

6 總結

學前兒童特殊的生理和心理構成,決定著他們在成長階段需要特別的激進作用,而互動則是最為有效的促進機制之一。學前時期是個體在整個人生階段中較為特殊的一個階段,這個時期的兒童開始表現出對精神的需求。而最直接有效的精神饋贈是其他角色與兒童的互動。這樣的互動形式多樣化,積極的互動可以促進學前兒童的身心健康,提高兒童的創造力。互動甚少,或者消極的互動,都有可能對學前兒童在成長階段帶來心理上的影響和傷害。

[1] 敖妮娜.幼兒園班級活動區幼兒園同伴互動研究[D].重慶:西南大學.2011

[2] 劉歡歡.師幼互動過程中幼兒教師身勢語言及其行為模式研究[D].鄭州:河南大學.2013

[3] 李敏.親子互動行為現狀及問題研究[D].西安.陜西師范大學.2013

[4] 李燕燕,桑標.親子互動中游戲參與方式、情感交流和兒童心理理論的關系[J].心理發展與教育.2006

[5] 張文新,林崇德.兒童社會觀點采擇的發展及其與同伴互動關系的研究[J].心理學報.2013

[6] 李燕燕.親子互動與兒童心理理論的發展[D].上海.華東師范大學.2004.

[7] 戴姜.基于心流體驗理論的兒童虛擬社區研究[D].重慶:西南財經大學.2011

[8] 席居哲.基于社會認知的兒童心理彈性研究[D].上海.華東師范大學.2006.

[9] 曲紅明,李芹,劉靜,謝海虹,毛辰,呂伶.學齡前兒童心理行為問題與健康教育狀況研究[J].中國兒童保健雜志.2009

盧小媛(1991-),女,漢族,廣西南寧人,廣東工業大學藝術設計學院2014級碩士研究生,研究方向:交互設計。

B842

A

1672-5832(2016)09-0262-02