超越困境:轉型期中國城市鄰避設施供給模式重構——基于番禺垃圾焚燒發電廠選址反思

高軍波,喬偉峰,劉彥隨,陳昆侖

(1.中國科學院 地理科學與資源研究所,北京 100101;2.信陽師范學院 城市與環境科學學院,河南 信陽 464000;

3.南京師范大學 地理科學學院,江蘇 南京 210046;4.湖北大學 資源環境學院,湖北 武漢 430062)

?

超越困境:轉型期中國城市鄰避設施供給模式重構——基于番禺垃圾焚燒發電廠選址反思

高軍波1,2,喬偉峰3,劉彥隨1,陳昆侖4

(1.中國科學院 地理科學與資源研究所,北京100101;2.信陽師范學院城市與環境科學學院,河南信陽464000;

3.南京師范大學地理科學學院,江蘇南京210046;4.湖北大學資源環境學院,湖北武漢430062)

摘要:伴隨著城市發展與社會轉型,中國邁入了“鄰避時代”,鄰避效應及鄰避沖突致使鄰避設施建設進入困境,阻滯城市社會經濟發展和居民生活服務需求的滿足。基于廣州番禺垃圾焚燒發電廠選址案例解析,發現鄰避困境本質源于政府、市場、社會三方內部及其之間利益關系的不協調,唯有基于差異化功能定位的利益協商才是解決鄰避沖突的根本路徑,通過確立鄰避設施建設以增進公共服務為目標,組建政府主導、多元參與、共同治理的主體網絡,構建嵌入式網絡化的供給機制,重構出轉型期鄰避設施建設的政府-市場-社會多元協同治理模式,給政府、社會、市場搭建一個開敞、互動、協商的載體和平臺,引導不同主體的訴求表達、利益協商和服務治理,以超越轉型期城市鄰避設施建設困境,實現鄰避設施有效供給。

關鍵詞:鄰避困境;鄰避設施;供給模式;重構;廣州番禺

一、引言

隨著城市化進程加快、經濟發展和社會進步,中國邁入了“鄰避時代”:一方面城市發展、居民生活對污水處理廠、垃圾焚燒廠等鄰避設施需求比以往任何時候更多;另一方面,全媒體時代到來及公民社會的崛起,使公眾具備更豐富的知識、便捷途徑,以更有力量的形式抵制鄰避設施的建設;形成了鄰避設施建設—民意抵制—相互博弈—事件升級—政府妥協—項目延期遷建或停止的演進模式,導致鄰避設施建設進入“困境”。如何突破鄰避困境,以適應城市發展需要和居民生活的公共服務需求,是政府部門及科學研究面臨的實際問題。

鄰避設施是指具有負外部效應的公共設施(如垃圾中轉站、污水處理廠、垃圾焚燒場等)。鄰避設施雖為城市社會經濟運轉和居民日常生活服務提供了重要的物質保障,但因其效用為廣大區域公眾所共享,負外部效應卻僅由設施所在地居民所承受,從而遭到臨近居民的反對和抵制,由此產生了“鄰避效應”[1]。美國于20世紀80年代進入“鄰避時代”,直接原因也是公眾對建設厭惡型基礎設施強烈反對[2]。在解決方案上,希利(Healey) 基于規劃理論視角在1997年提出“協作規劃”,以規劃為工具實現社會公正、環境可持續以及創造城市的經濟效益[3]。安塞爾和加什(Ansell and Gash)強調通過合理的制度安排與程序設計構建良性互動的框架,認為鄰避設施規劃順利實現有賴地方政府與公眾之間良性互動[4];在實踐上需要健全有效的公眾參與制度,構建以志愿和競爭程序為主、以補償措施為輔的鄰避設施建設方式[5-7]。

始于1978年的社會經濟體制多重轉型,改變了中國鄰避設施建設的主體結構及相應的制度設計,政府、市場和社會作為獨立利益主體參與其供給過程,驅動轉型期城市鄰避設施供給模式根本演變[8]。目前,鄰避主義已隨城市發展成為我國廣受關注的新型社會現象[9]。現有研究以事件追蹤的形式探討了垃圾焚燒發電廠、磁懸浮工程等鄰避設施建設及其鄰避現象[10-11],其中以垃圾焚燒發電廠為主。國內研究表明鄰避主義產生并非僅僅出自私心理,還源于對房產價值、個人安全及社區寧適性受到威脅的擔憂,其成因可概括為心理因素、經濟因素、信任危機、公平公正問題四個主要方面,但公眾最不能接受的是政府對公眾意愿的漠視,致使知情權、參與權得不到保證[12-13]。中產階級是抵制鄰避設施主要力量,態度堅決地維護自我價值和自身權益[9]。在解決方案上,制度環境與政策措施被認為是理解鄰避困境的核心,以工程技術手段減少負外部性并不行之有效,寄希望公眾自愿犧牲利益的設想在利益多元化背景下也很難實現[11,14-15]。城市規劃領域健全的制度環境,以及政府與公眾良性互動是緩解公眾鄰避情節的最直接和最有效的方式,地方政府避免規劃決策中的絕對權力,公眾也需學習和承擔社會責任,同時輔助經濟上合理回饋和補償機制[16-18]。總體上看,在一個社會參與日益發達的時代、一個利益多元化的時代,中國的鄰避運動還將繼續,探索有效途徑,緩解或消除鄰避沖突,實現經濟發展、社會進步和公共福利是現有研究的共識。

綜上,國內現有鄰避沖突追蹤集中于政府、公眾以及二者矛盾關系研究,對轉型期背景下城市治理模式變革及企業與政府或公眾乃至三者間系統邏輯關系關注不足,以致鄰避沖突的整體解決機制研究仍非常缺乏,不能為地方政府的“鄰避無意識狀態”[19]提供理論闡釋和現實建議。因此,基于中國社會經濟體制綜合變革背景,文章以番禺垃圾焚燒發電廠選址為例,緊扣鄰避設施公共物品特性,從城市治理模式變革及鄰避設施供給主體及運行機制環節剖析鄰避設施供給特征及失敗機理,并系統重構轉型中國城市鄰避設施供給模式,以期為鄰避困境探索超越路徑。

二、番禺垃圾焚燒發電廠選址特征及失敗機理

(一)番禺垃圾焚燒發電廠選址區位及事件過程

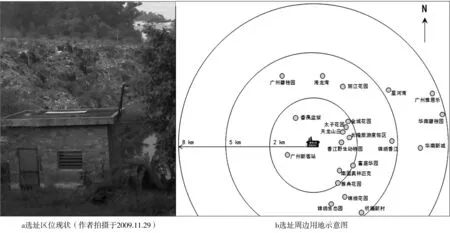

番禺地處珠江三角洲腹地,位于穗港澳“小三角”的中心位置,水陸交通便利,是廣州“南拓”軸的城市發展副中心;2000年來,番禺房地產和旅游業發展迅速,境內既有由華南新城、碧桂園等時尚商住樓盤構成享譽全國的“廣州華南板塊”,也是廣州最大的中產階級居住區;又有長隆旅游度假區、蓮花山、寶墨園等國家級旅游景區。番禺垃圾焚燒發電廠選址擬定于大石鎮會江村,位于番禺區大石鎮西北角,現狀是一個簡易垃圾填埋場(圖1a),占地200畝,三面環山。一條約6m寬的村道從垃圾處理場前通過,連接會江和謝村。垃圾處理場已于2007年停止使用,現仍有大量未有處理的固體垃圾和廢液,雜草蔓生。垃圾處理場周邊300m沒有居民區,但有幾座簡易工棚散落在垃圾處理場的西面和南面,從事作坊加工;在北邊和南邊500m處的村道兩旁,有成片的加工企業和倉儲分布。1000m之外,布局著諸多的學校、養老院、居住區及旅游景點,其中尤其以高檔樓盤居多,周邊居民高度關注且強烈反對垃圾焚燒發電廠選址(圖1b)。

圖1 垃圾焚燒發電廠選址區位

番禺垃圾焚燒發電廠選址事件起源于2000年番禺市政園林局組織編制《番禺區生活垃圾處理系統規劃》,該規劃于2001年通過專家評審,并在2002年番禺人大常委會審批通過。2003年,番禺區規劃局編制了《廣州市番禺區凌邊生活垃圾綜合處理廠項目建議書》,選址石基鎮凌邊眉山,著手生活垃圾綜合處理廠的籌建,但遭到當地居民和廣州市規劃局的反對,理由是選址靠近大學城二期工程,不予頒發用地許可證。垃圾焚燒發電廠在2006年重新選址于番禺大石會江,獲得廣州市規劃局批準,并于2008年8月通過選址用地調整。2009年9月,廣州市政府發布《關于番禺區生活垃圾焚燒發電廠項目工程建設的通告》,大多數周邊居民第一次得知垃圾焚燒發電廠的即將坐落于居住區周邊,質疑政府公共決策機制和選址的合理性。隨著社會關注度增加,政府態度發生松動,并與居民展開互動,隨后宣布項目選址將重新論證,并開展全區垃圾處理大討論,探索更加科學、環保的垃圾處理方式。12月20日,番禺區宣布番禺大石會江垃圾焚燒發電廠項目因在環評階段受到大多數人的反對而停止,相關項目合同同時廢止。

(二)番禺垃圾焚燒發電廠選址的相關利益主體及其角色-態度

番禺垃圾焚燒發電廠的利益相關者可以分為直接利益相關者和間接利益相關者兩個層次,其中直接利益相關者主要包括地方政府、附近樓盤業主及居民、投資主體及周邊企業;間接利益相關者主要有新聞媒體、人大代表及社會組織(如非政府組織、非營利組織等)。各利益相關者在垃圾焚燒發電廠建設過程中所面臨的情景不同,行動邏輯和關注重點也存在差異。

1.地方政府的角色-態度

番禺垃圾焚燒發電廠設施建設過程中涉及到的地方政府部門有廣州市、番禺區政府及會江、謝村兩個村委會。基于行政級別差異,廣州市和番禺區政府組織國土部門、規劃部門、市政園林部門組織選址立項、論證和實施,并負責項目招標、選擇投資運營企業并簽訂特許經營協議;謝村和會江村委會是雖是該項目的直接利益相關方,但由于級別層次較低,對垃圾焚燒設施建設的決策過程也只能被允許有限參與。在對待垃圾焚燒發電廠選址態度上,市、區兩級政府認為番禺在廣州城市“南拓”軸線上,人口和產業規模增加迅速,對現有生活垃圾處理設施產生巨大壓力。基于“番禺垃圾必須在番禺處理”原則,為了避免“垃圾圍城”,政府認為必須盡快在番禺建設新的生活垃圾處理設施。由于垃圾焚燒發電被認為是較為清潔環保的處理措施,是國家政策鼓勵項目,所以政府認為在番禺建設垃圾焚燒發電廠是有必要的,且選址也較為合適(專欄一)。

2.周邊居民的角色-態度

周邊居民是受垃圾焚燒發電廠環境影響最直接利益群體,包括華南板塊業主、原住村民及外來人口三種類型。在項目立項、選址及環評的初期階段,周邊居民被政府的壟斷機制排除在決策圈層之外,公民知情權被忽略和剝奪。在得知垃圾焚燒發電廠選址會江之后,周邊居民迅速通過不同的方式向政府表達反對意見,質疑政府在公權行使中的決策機制,請求公眾參與,支持推行更加科學合理的垃圾處理方式,對政府決定重新審視和評估選址、建立科學民主的政府決策機制有著巨大的推動作用。

周邊居民對選址的反對意見是一致的。但基于自身條件限制及受影響程度差異,不同類型的居民在反對垃圾焚燒發電廠建設過程中的行動方式和作用不一樣。首先,華南板塊是廣州最大的“中產階級聚集區”,樓盤業主大多屬于高素質、高收入的專業人士,對垃圾焚燒發電廠選址的反對行動最早、最敏感也最強烈,行動方式最為多樣化。他們通過網絡討論,逐步從虛擬空間走到現實社區,組織集會、簽名抗議(圖2),向相關的政府部門表達反對,請求重新評估選址,并希望政府推動如終端分類等更加科學、環保的垃圾處理方式,共同維護優美環境家園。

圖2 選址周邊居民的抗議標語(筆者攝于2009.11.29)

其次是原住村民,他們的主要表達方式是向村委會干部反映,表達不滿,并質疑村委會的決策過程是否存在“暗箱操作”和尋租。但在訪談中發現,雖然原住村民不滿市政府、區政府忽視他們利益訴求,但卻表現出一種“自抑”憤怒的特征,如認為是因為自己學識太淺,上級政府只與村領導溝通等,導致原住村民對選址反對行動不如華南板塊業主強烈。最后是外來人口,對垃圾焚燒廠選址的反對聲音最弱,這也是與其“局外人”的身份相一致的,在表達對當前選址的不滿的同時,更多時候表現出“看熱鬧”特征。如一位來自四川的務工大叔說他和工友們下班后都會去會江村委會前小廣場“休息”,“這幾天很多人在那里發傳單,掛布條,村干部也出來講話,很熱鬧”。

3.相關企業的角色-態度

與番禺垃圾焚燒發電廠建設有直接利益關系的企業有兩類,分別是垃圾焚燒發電廠投資企業和周邊房地產企業。基于不同的利益實現方式,這兩類企業在垃圾焚燒發電廠建設過程的功能角色及態度呈對立態勢。投資企業在獲取特許經營授權之后,通過政府補貼和經營收益而獲取投資回報,投資企業是城市公用事業市場化的直接推動力量和收益主體。同時也是在利益驅動下,投資企業會不斷尋找“權利尋租”機會,影響政府公權行使的價值導向,甚至危害公共利益行為。垃圾焚燒發電廠選址對華南板塊樓盤房價有著重要的負面作用,引起華南板塊房地產開發企業的反對。出于共同的利益取向,房地產企業與樓盤業主及周邊居民結成“暫時同盟”,共同反對垃圾焚燒發電廠選址推進。

投資企業對垃圾焚燒發電廠建設的態度是堅定支持且迅速推動。廣日(電梯)集團在獲取廣州市未來25年生活垃圾終端處理專營權之后,與廣州誠毅科技開發有限公司合資成立廣州環保投資公司,并組建廣州禺山環保能源有限公司,負責番禺生活垃圾焚燒發電廠的投資建設、運營管理和維護(圖3)。垃圾焚燒發電因其對環境影響而遭到質疑的時候,廣日集團主動通過媒體從技術控制的程序和效果方面給予解釋,試圖消除對居民

圖3 番禺垃圾焚燒發電廠投資結構

對垃圾焚燒發電的環境污染疑慮(專欄二),希望將番禺打造“全國最大的垃圾焚燒發電產業基地”。房地產企業反對垃圾焚燒發電廠建設,但避免與政府決策直接“碰撞”,其主要措施是一方面采取支持業主行動的方式。另一方面是通過舉辦“房地產論壇”,邀請知名人士現場說法,渲染番禺未來發展藍圖,堅定購房者信心,穩定樓市,試圖將垃圾焚燒發電廠建設負面影響降到最低。

4.新聞媒體的角色-態度

在社會經濟綜合變革背景下,擁有話語權的中國新聞媒體成為社會轉型重要推動力量,越來越從工具性的“喉舌”向社會“公器”轉變。新興媒體的運用,成為周邊居民反燒反建訴求表達的最重要平臺,也促進了社區業主組織和動員。同時,新聞媒體的深入報道也是公眾一個環保教育的過程,增強抗議行動的博弈能力,構成對政府公共決策的外部壓力,是推動政府公共政策調整的最重要因素之一。

在對番禺垃圾焚燒發電廠事件的報道態度上,新聞媒體態度出現分化。總體上看可以分為“保守的本地官方媒體”和“市場化的城市精英媒體”兩類。“保守派”媒體包括廣州日報、番禺日報及廣東電視臺等,他們的報道觀點與廣州市、番禺區政府具有高度一致性,是政府的“喉舌”,這也是官辦媒體的使然。“市場化的城市精英媒體”包括南方都市報、新快報、羊城晚報等,他們更多的是全面反映番禺業主及居民對垃圾焚燒發電廠選址的真實想法及訴求,在對政府公共政策構成壓力的同時,也通過國內外垃圾焚燒處理發展歷史及現狀、垃圾處理與環保等問題的深入報道,起到知識啟蒙與引導民意的作用,提高業主認知水平,“反哺”了居民的抗議行為,并逐步將與政府的互動博弈行為推向高潮。此外,中央電視臺和人民日報的全面客觀報道,體現了高層政府對公共事件的態度,即希望通過“納入有限的參與來化解轉型時期劇烈的社會矛盾”,對番禺華南板塊居民的抗議行為具有肯定和支持作用。

5.人大代表的角色-態度

我國人民代表大會組織制度決定人大代表應作為公民意見領袖。在番禺垃圾焚燒發電廠選址過程中,基于不同的利益相關程度,部分番禺區和廣州市的人大代表所表達意愿及其事件角色也不同。番禺區人大代表觀點基本于政府一致,完全支持政府的做法,對問題解決不曾提出建設性推進方案。部分市級人大代表的觀點相對客觀,如提出垃圾處理“屬地化”原則等,并能推廣到其他公共事業管理問題上,建議政府重大民生問題必須“公示”,且不能“走過場”。市級人大代表較客觀立場、較高層次的視角對于推進轉型期政府轉型具有重要意義。

市、區兩層級人大代表在番禺垃圾焚燒發電廠建設態度上存在顯著差異,核心集中在對政府決策的認同上。區人大代表兩次上書區政府,要求推進垃圾焚燒發電廠建設,與政府意見一致,但事后卻說其上書“并未征求公眾意見”,且認為“征求意見是政府的事情”,“知道政府在搞這個事情就上書推進”,表現出明顯的盲目和對政府的“依附”特征。市人大代表(包括部分市政協委員)重在對政府行政機制程序的問責,認為重大民生問題必須進行公示和聽證,且要真正給予公眾表達訴求的機會,而不能“走過場”(專欄三)。但整體來看,市、區兩級人大代表都未深入參與垃圾焚燒發電廠事件,其代表公眾訴求、協調政府與公眾之間關系的職責并未體現出來。

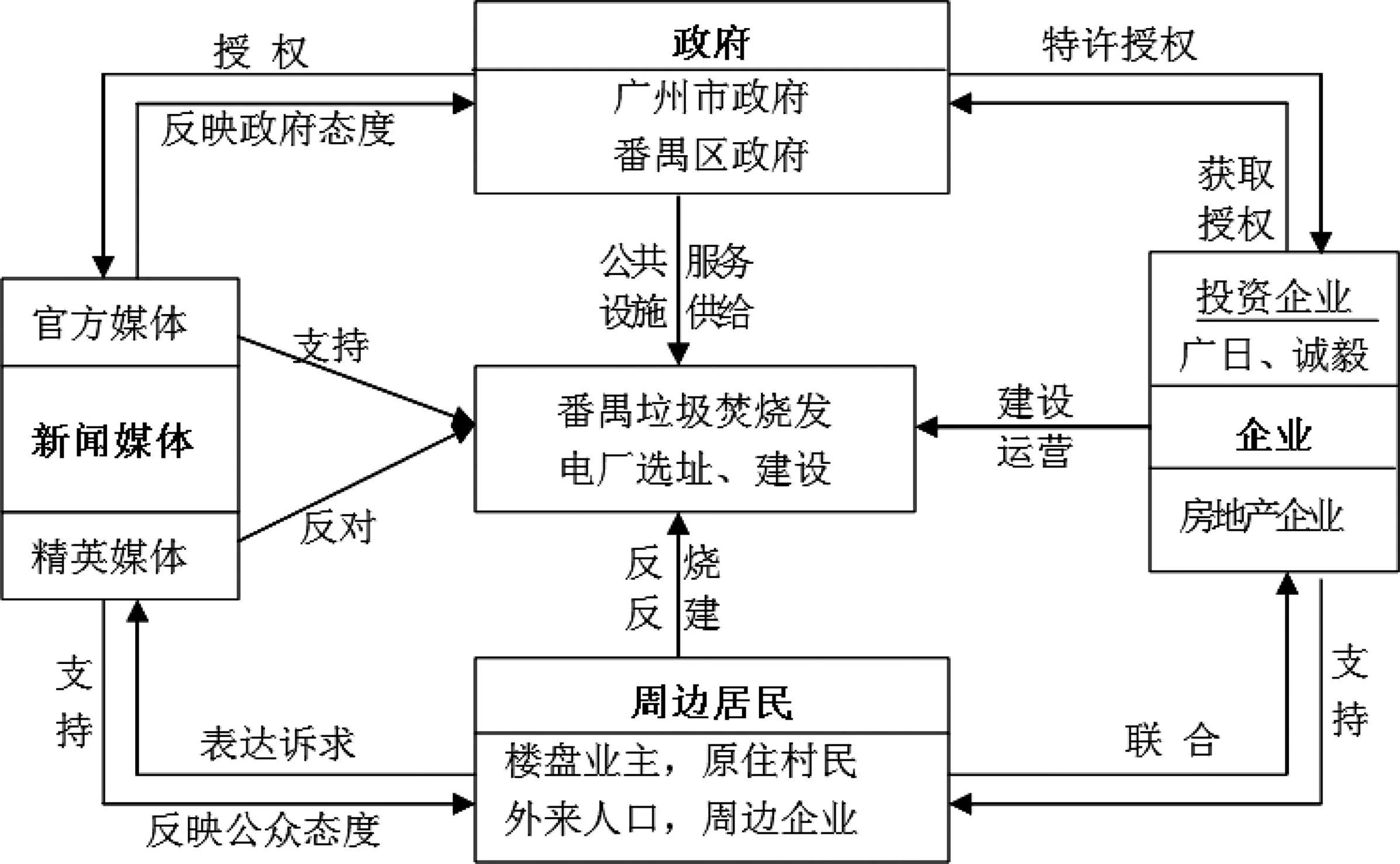

綜上所述,政府、企業及周邊居民是垃圾焚燒發電廠項目的直接利益相關者,而新聞媒體和市、區人大代表對此項目的進展起到重要的間接作用。直接和間接利益相關主體以垃圾焚燒發電設施建設為矛盾焦點構成一個行動網絡,而其沖突根源在于政府(廣州市、番禺區)、市場(投資企業、相關企業)、社會(周邊居民、新聞媒體、人大代表等)三方內部及其之間的角色定位與利益關系不協調。不同利益相關主體的功能態度及行動邏輯如圖4所示。

圖4 番禺垃圾焚燒發電廠項目利益相關主體及邏輯關系

(三)番禺垃圾焚燒發電廠選址特征及其失敗機理

1.番禺垃圾焚燒發電廠選址特征

(1)市、區政府壟斷選址決策

政府決策壟斷主要表現在垃圾終端處理特許經營授權和番禺垃圾焚燒發電廠的選址決策的過程中。根據國家原建設部《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》(2002)和《市政公用事業特許經營管理辦法》(2004)規定,城市公用事業特許經營,應當遵循公開、公平、公正和公共利益優先的原則,進行公開招標,對競標者的設施、設備、從業經驗和業績都有要求,必須經過公眾質詢和公開答辯,才能確定特許經營權的授予對象,且要將中標結果向社會公示,時間不得少于20天。但廣州市生活垃圾的特許經營權的授予沒有經過招標、質詢和社會公示,而市政府卻解釋說此舉是廣州打造垃圾焚燒產業的“戰略部署”(呂志毅),難道城市產業發展就可以不遵守國家政策和法規嗎?另外,番禺垃圾焚燒發電廠從 2004 年確定選址、2006年通過審批、2009年開始征地,5年中廣州市政府沒有召開情況通報,沒有聽證,僅有市、區兩級政府的市政管理、規劃、國土部門主導完成,項目決策過程中的政府壟斷特征顯著。

(2)公眾參與、訴求表達及監督機制集體失效

生活垃圾綜合處理設施是城市公共服務設施的重要組成部分,其有效供給是維護公眾利益所在,也是地方政府的職責所在,公眾與政府僵局之所以出現,是因為常規民意表達路徑的缺失和政府決策機制的壟斷剝奪了公眾參與機會。根據我國人民代表大會組織制度,人大代表作為公民意見領袖,職責在于表達公眾利益和訴求,批評并監督政府改進工作,協調兩者之間關系,實現良性互動,維護公共利益。但在番禺垃圾焚燒發電廠選址過程中,這一制度化的民意表達路徑出現堵塞和扭曲(專欄三)。事實證明,民生工程并不一定符合“民心”,“民心”工程也不一定反映“民意”。所以,人大代表忽視公眾意見的反饋、公眾訴求的表達,導致我國制度化的公眾民意表達機制扭曲和失靈。結果是人大代表“不代表”或“代表不了”公眾訴求,以致居民意愿無法表達,加劇公眾對政府的不信任及政府公信力的缺失。

(3)法定程序的“越軌”執行

番禺垃圾焚燒發電廠選址法定程序中的“越軌”行為主要表現在如下三個方面:首先,廣州市政府在垃圾終端處理特許經營的授權、垃圾焚燒發電廠選址及環評過程中,都沒有對社會進行公示,更沒有引導公眾參與和監督;其次,按照正常程序,在取得規劃部門項目選址意見書后的一年內,獲得國土部門的用地預審才是有效的,但番禺垃圾焚燒發電廠的用地預審是在獲取項目選址意見書兩年半后才領取,實質上是一個無效的用地預審;最后,地方政府在項目環評結果還沒有出來之前就對選址地開始征地和征地補償,這是強權違規行為。

(4)利益尋租陰影和政府的企業化行為

番禺垃圾焚燒發電廠選址引發爭議與招標決策不公開、產業準入門檻不透明因素密切相關,被蒙上利益尋租陰影。廣州市垃圾終端處理項目被授權給廣日集團特許經營,特許經營期25年*2007年,廣州市國資委向廣州市政府遞交《關于支持廣州廣日集團發展環衛裝備產業的請示》,廣州市政府于2008年發布了“穗府[2008]39號”文件,確認將廣州全市生活垃圾終端處理特許經營權授予廣日集團,特許經營期25年。。廣日集團又與其他公司成立合資子公司進行番禺垃圾焚燒發電廠的運營(圖3),且所有參與公司中,均沒有垃圾焚燒發電處理的經驗。因為垃圾焚燒發電的利潤主要來自政府的垃圾處理補貼和發電盈利,利潤穩定且有保證,在政府不公開運營商選擇程序,并沒有給出合理的說明和解釋背景下,引發周邊民眾質疑,被當作利益尋租的重要依據。

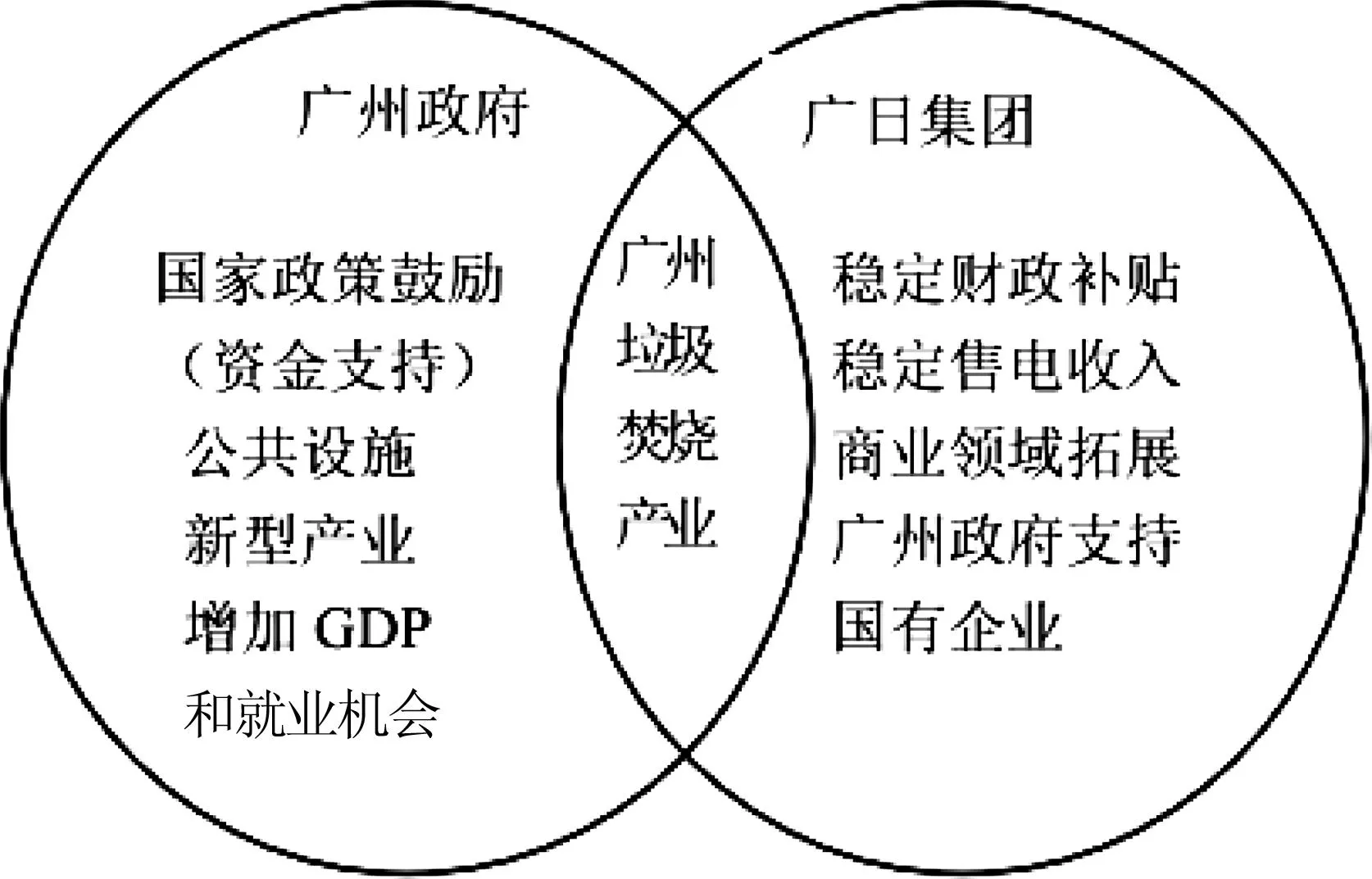

廣日集團是廣州國資委直屬的國有企業,在國家鼓勵垃圾焚燒發電推廣和環保總局將垃圾焚燒發電項目環境影響審批權下放到地方(環發(2008)82 號文件)的背景下,廣州將未來25年垃圾終端處理特許經營授予廣日集團,目的是使地方政府的垃圾焚燒發電補貼仍流回政府,并在政府的支持下,共同做大做強垃圾產業,打造全國最大的“垃圾焚燒設備基地”。政府公權和資本在基于追逐垃圾焚燒發電豐厚利潤而結合一起,共同推動垃圾焚燒產業的發展(圖5)。由此可見,政府將公權作為追求利潤手段,忽略公眾的利益,排斥市場競爭,帶有明顯計劃經濟體制痕跡,是一種典型的企業化行為。

圖5 廣州政府與投資企業之間的“伙伴關系”

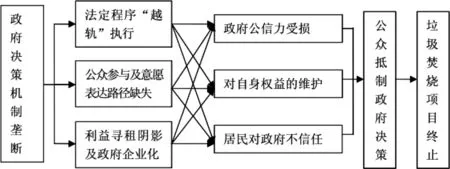

2.番禺垃圾焚燒發電廠選址失敗的邏輯機理

雖然增加垃圾處理設施是廣州市和番禺區經濟社會發展必然選擇,也是避免“垃圾圍城”、維護民生的需要;但城市政府基于其企業化行為,將公權與資本相結合,企圖通過市場資本運作實現對社會公共利益的維護,這種由政府和企業主導下的“公私伙伴關系”拋棄了公眾訴求和意愿,表現為政府在番禺垃圾焚燒發電廠供給決策機制中的壟斷,剝奪了周邊居民及其他社會公眾意愿表達和決策參與機會,并且政府在法律執行程序上的“越軌”行為,使整個決策過程蒙上利益尋租的陰影,導致公眾對政府行為的不信任,使政府的權威和公信力受損,加劇公眾抵制政府決策行為,導致垃圾焚燒發電廠選址項目的最終失敗(圖6)。

圖6 廣州番禺垃圾焚燒發電廠選址失敗邏輯機理

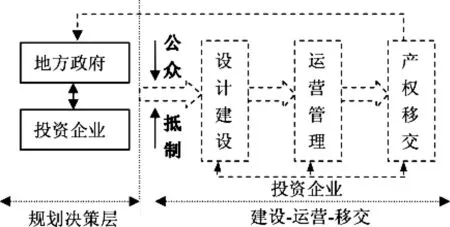

(四)基于番禺垃圾焚燒發電廠案例的鄰避設施供給模式

番禺垃圾焚燒發電廠建設的預計流程整體上包括規劃決策和建設-運營-移交兩個部分(圖7)。其中,在供給決策層,廣州市政府與廣日集團組成了一個“決策黑箱”,并以授權企業申明的方式宣布特許經營權的授予;作為市場參與主體,投資企業本無參與城市公共服務供給決策的資格,但基于地方政府與投資企業共同利益追求的“伙伴關系”,投資企業成為公共服務設施供給決策層的主體部分。因此,如圖7所示,在番禺垃圾焚燒發電廠選址決策、建設到運營的整個過程中,全程參與的相關利益主體不是地方政府、不是周邊居民,更沒有行業協會或環保組織,全程參與主體只有投資企業。正是垃圾焚燒發電設施的供給決策過程缺少公眾參與,尤其是周邊居民及相關利益群體的訴求被忽視,激起公眾維護自身權益及民主決策愿望和行動,加上政府自身決策過程的越軌與偷步行為,最終導致城市鄰避設施供給失敗。

圖7 番禺垃圾焚燒發電廠選址模式

三、超越困境:轉型期城市鄰避設施供給模式重構

(一)供給目標重設:透明有效地增進公共服務

在社會轉型及城市治理模式背景下,城市政府發揮作用的行政生態環境及目標發生變化,創造更大的經濟效益、更多GDP增長和就業機會不應再是包括鄰避設施在內的各種大規模公共服務設施投資的主要目標。在鄰避設施供給上,城市政府目標就是以公眾需求為導向,以更加靈活的行為模式履行供給職能,協調政府、企業、公民和社會組織共同參與城市鄰避設施的建設,保證鄰避設施供給決策和實施過程要實現公開、民主,動員社會公眾參與,尊重公眾利益訴求并保障公眾利益表達機制,搭建相關利益群體平等協商的平臺,更加透明、有效地增進公共服務供給。

(二)供給主體重組:政府主導、多元參與、共同治理

番禺垃圾焚燒發電廠選址表明,在城市經營模式下,政府與市場相結合壟斷城市鄰避設施供給,導致政企合謀的利益導向,引發政府職能錯位。城市治理模式就是要通過城市政府(市區村多層級)、企業(投資企業、相關企業)和社會(公眾、社會組織、新聞媒體、非營利組織)之間的對話和集體活動,結成伙伴關系,共同完成城市公共服務設施有效供給。在多元的城市治理模式中,城市政府依然是城市治理的組織者和引導者,一方面要通過公共部門改制、放權給非營利組織、在制定公共政策時強調公共參與等方式培養社會組織,培育市民社會;另一方面,引入公眾參與,強化對特許經營授權的監督。在政府、市場和社會關系上,引入嵌入式關系協調模式,即同時關注政府-市場、政府-公民及社會組織兩類關系,既要引入市場機制,利用市場精神提高服務設施的供給效率,又要強調公民參與及公眾需求導向,協同治理,保證鄰避設施供給過程及結果的公平、公正。

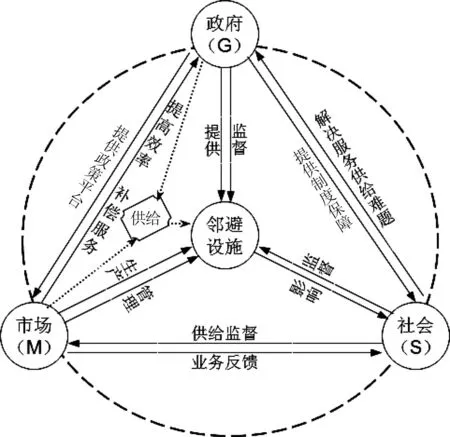

(三)供給機制重構:構建嵌入式網絡化的鄰避設施供給機制

在城市治理模式下,城市政府、企業和非營利組織及公民組成城市治理網絡,是城市鄰避設施供給主體。其中政府是主導力量,通過嵌入非營利組織志愿精神追求公益和私營部門高效率追求利潤的功能特征,在提高城市公共服務設施供給效率同時,保證公民對服務設施需求意愿的表達和滿足,維護社會公平。城市治理模式下鄰避設施供給作用工具主要包括經濟、行政手段和公眾參與,其中公眾參與是服務設施供給的核心手段,通過公眾參與機制表達公眾的服務設施需求和利益保護訴求,基于需求導向的設施供給保證社會公平,并通過選擇合適的供給方式保證設施的配置效率,實現經濟社會發展和增進城市服務的目標(圖8)。

圖8 政府主導嵌入式網絡化的城市鄰避設施供給機制

(四)綜合供給模式重構:政府-市場-社會多元協同的治理模式

基于公眾需求導向的城市鄰避設施供給模式創新集中在供給主體結構重組和重構供給機制兩個方面(圖9)。在主體結構上,構建政府主導下市場、社會共同參與的“多中心”供給主體結構,政府通過引入競爭機制以提高供給質量和效率。而社會群體及非營利組織的供給參與,對政府和市場參與下的鄰避設施供給給予需求方向引導,促進公共服務設施供給公平。

圖9 政府-市場-社會(G-M-S)

在供給決策機制上,首先是建立基于公眾需求導向的科學民主決策機制,構建和完善人大代表制度、非營利社會組織等不同利益主體的利益表達渠道,切實反映公眾需求,這是鄰避設施供給科學民主決策的關鍵;其次,明晰城市鄰避設施的公益性特征,政府在其供給過程中具有完全或絕對主導作用,公眾參與在于合理表達訴求和監督,政府職責在于有效引導和滿足服務需求;最后是加強體制內外監督,完善公眾參與機制。充分運用間接、動態管理等手段,對多元協同治理模式下的鄰避設施供給進行全息監管。同時適應開放性社會趨勢,引導和完善公眾參與,包括設施供給決策、規劃建設、運營管理的全程參與,使公眾能更加有效地表達需求和監督政府及企業的城市鄰避設施建設過程。

四、結論

對正處于快速城市化和深刻社會轉型的中國,隨著市場經濟的深化及后單位時代的到來,社會內部迸發出諸多不同于政府和市場的多元利益訴求,主體多元、利益分化格局日趨成形,且維權意識的蘇醒助推鄰避運動日漸高漲。因此,轉型期我國基于城市鄰避設施建設而興起的鄰避運動是不可避免的,如何引導以規避鄰避困境至關重要。本文基于廣州市番禺區垃圾焚燒發電廠選址案例的系統剖析,認為鄰避困境本質上是相關主體利益不協調的過程,在社會轉型、利益多元化的當前階段,唯有基于差異化功能定位的利益協商才是解決鄰避主義的根本之道。通過供給目標重設、供給主體重組和供給機制重構,確立鄰避設施建設以增進公共服務為目標,組建政府主導、多元參與、共同治理的主體網絡,構建嵌入式網絡化的供給機制,最終實現轉型期鄰避設施建設的政府-市場-社會(G-M-S)多元協同治理模式,給政府、公眾、企業搭建一個敞開、互動、協商的載體和平臺,引導不同主體的訴求表達和利益協商,以超越轉型期城市鄰避設施供給困境,實現鄰避設施的有效供給。

參考文獻:

[1]O’Hare M.Not on My Block,You don’t—facilities siting and the strategic importance of compensation[J].Public Policy,1977,25(4):409- 458.

[2]Patrick Devine-Wright.Rethinking NIMBYism:the role of place attachment and place identity in explaining place-prote ̄ctive action [J].Journal of Community & Applied Social Psyc ̄hology,2009,19(1):426- 441.

[3]Healey P.Collaborative planning:shaping places in frag ̄mented societies[M].New York:Palgrave Macmillan,2006.

[4]Ansell C,Gash A.Collaborative governance in theory and practice[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(4):543-571.

[5]Dan Van der Horst.NIMBY or not? Exploring the relev ̄ance of location and the politics of voiced opinions in renewable energy siting controversies[J].Energy Policy,2007,35 (5):2705-2714.

[6]Ching-pin Chiu.An experimental comparison of negotiation strategies for siting NIMBY facilities [J].Environment and Planning,2009,36 (6):956-967.

[7]Martin Besfamille,Jean-Marie Lozachmeur.NIMBY and me ̄c ̄hanism design under different constitutional constraints[J].International Tax Public Finance,2010,17( 2):114-132.

[8]高軍波.轉型期城市公共服務設施供給模式——以廣州為例[M].南京:東南大學出版社,2013.

[9]楊槿,朱竑.”鄰避主義”的特征及影響因素研究——以番禺垃圾焚燒發電廠為例[J].世界地理研究,2013,22(1):148-159.

[10]劉小峰.鄰避設施的選址與環境補償研究[J].中國人口·資源與環境,2013,23(12):70-76.

[11]鄭衛.鄰避設施規劃之困境——上海磁懸浮事件的個案分析[J].城市規劃,2011,35(2):74- 81.

[12]鄭衛.我國鄰避設施規劃公眾參與困境研究[J].城市規劃,2013,37(8):67-78.

[13]馬奔,王昕程,盧慧梅.當代中國鄰避沖突治理的策略選擇[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2014(3):60- 67

[14]黃巖,文錦.鄰避設施與鄰避運動[J].城市問題,2010(12):96-102.

[15]陳志健,王曉峰.莫哲,等.垃圾焚燒發電地區兒童二口惡英暴露水平及特征研究[J].衛生研究,2013,42(1):87-93.

[16]胡燕,孫羿,陳振光.鄰避設施規劃的協作管治問題——以廣州兩座垃圾焚燒發電廠選址為例[J].城市規劃,37(6):16-20.

[17]劉晶晶.空間正義視角下的鄰避設施選址困境與出路[J].領導科學,2013(1):20-25.

[18]吳云清,翟國方,李莎莎.鄰避設施國內外研究進展[J].人文地理,2012,27(6):7-12.

[19]何艷玲.“鄰避沖突”及其解決:基于一次城市集體抗爭的分析[J].公共管理研究,2006(4):93-103.

(本文責編:王延芳)

Beyond Predicament:the Provision Patterns Reconstruction

of NIMBY Facilities in Transitional China:Reflection of Site Selection of

Incineration Power Plants in Panyu,Guangzhou

GAO Jun-bo1,2,Qiao Wei-feng3,LIU Yan-sui1,CHEN Kun-lun4

(1.InstituteofGeographicSciencesandNaturalResourcesResearch,CAS,Beijing100101,China;2.SchoolofUrbanand

EnvironmentSciences,XinyangNormalUniversity,Xinyang464000,China;3.SchoolofGeographyScience,NanjingNormal

University,Nanjing210046,China;4.SchoolofResourcesandEnvironmentScience,HubeiUniversity,Wuhan430062,China)

Abstract:With the urban development and social transformation,China entering NIMBY society,NIMBY effects and NIMBY conflicts make NIMBY facility construction meet predicament,which blocks the urban socio-economic development and urban residents’ demand of public services.Based on the systemic analysis of socio-economic characteristics and the change of provision patterns of urban public service,combining the case of site election of incineration power plants in Panyu,this paper think the NIMBY predicament results from the uncoordinated interests among government,market and public,and the best way should be their interests negotiation based on the different function position for the NIMBY predicament solving.Finally,this article reconstructs a provision pattern of NIMBY facilities in transitional era by resetting supply target,reorganizing provision supplier,and rebuilding supply mechanism,which builds a open and interactive platform for negotiation among government,market and public,leading demands expression and interests negotiation to surpass dilemma and to realize the effective provision of NIMBY facilities.

Key words:NIMBY predicament;NIMBY facilities;provision patterns;reconstruction;panyu district Guangzhou city

作者簡介:高軍波(1979-),男,河南羅山人,信陽師范學院城市與環境科學學院副教授,中國科學院地理科學與資源研究所在站博士后,研究方向:城市地理與城鄉轉型。通訊作者:劉彥隨。

基金項目:國家自然科學基金(41401171、41130748、41471143)、教育部人文社科基金(11YJC840011、14YJCZH028)資助項目。

收稿日期:2015-11-19修回日期:2016-01-10

中圖分類號:C915

文獻標識碼:A

文章編號:1002-9753(2016)01-0098-11