真樂在心不在景

傅陽華

魏廣君

1964年生于鄭州,河南信陽人。現為中國國家畫院書法院篆刻研究所副所長。中國藝術研究院文學藝術創作院研究員,中國城鎮化促進會書畫研究院副院長,榮寶齋畫院教授,中國人民大學畫院特聘教授,河南大學藝術學院特聘教授,中國美術家協會會員,中國書法家協會會員。

著作、編著、主編出版有《奇瑰偉麗·魏廣君金碧山水》、《精妙莊嚴·魏廣君扇畫》、《逸品十家·魏廣君》、《當代書法十家·魏廣君》、《當代主流畫家影像現在時·魏廣君》、《率真堂書畫篆刻藝術》、《魏廣君山水畫藝術》、《中國畫壇60一代·魏廣君》、《空潭飲真·魏廣君》、《中國篆刻百家·魏廣君》、《魏廣君的山山水水》、《元四家》、《當代中國畫市場調查報告·魏廣君卷》、《水墨年度·2011投資收藏指南·魏廣君》、《厚潤華滋·青卞隱居圖賞析》、《摶廬高興·恭王府藝術系列展·魏廣君》、《〈江蘇畫刊〉提名·21世紀優秀藝術家山水卷》、《古印精粹》、《中國歷代文人尺牘題跋精萃》、《中國碑刻書法叢書·漢隸全編六卷》、《中國碑刻經典北魏·唐》、《康有為廣藝舟雙楫評注》、《當代中國畫品·華美典雅卷》、《新十體美術字典》、《醉吟青墨·魏廣君卷》、《清風長引·魏廣君畫竹》、《魏廣君寫生集》、《寬博空靈·魏廣君篆刻拾存》、《魏廣君書法選輯(一)》、《摶廬文心·魏廣君藝術大展作品集》《清風長引·魏廣君扇面作品集》等多種圖書。

中國畫多次參展國際水墨展,國際藝術節專題展,南北水墨對比展,中國國家畫院年展,全國畫院優秀作品展,海峽兩岸畫家聯手創作《新富春山居圖》,以及多種科目的全國性的學術提名展、邀請展。

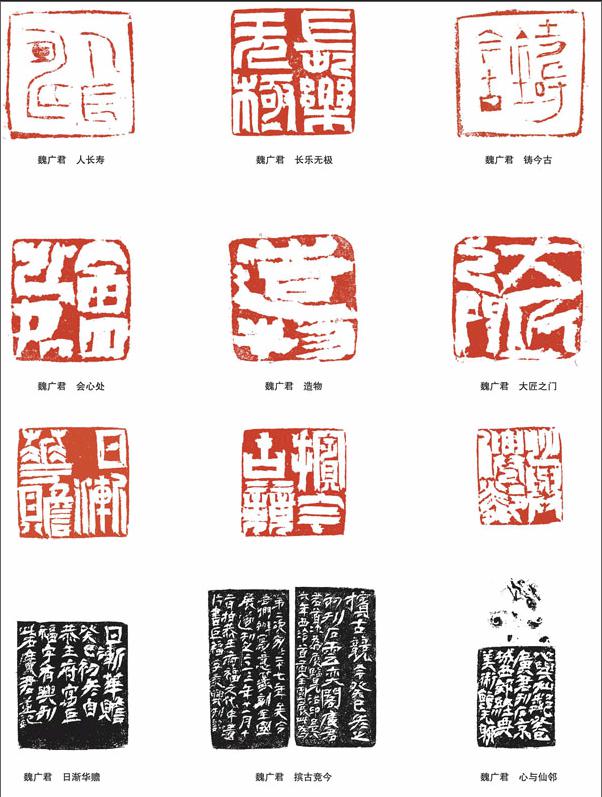

書法篆刻作品參展《第四屆全國書法篆刻作品展覽》,《西泠印社首屆全國篆刻作品評展》,《第二屆墨海弄潮展》,《第二屆中原書法大賽》行書一等獎,及其它全國性書法大展、中日篆刻展、中韓篆刻展等。

曾為河南省國畫家協會常務理事,河南印社常務理事,河南省書協書法創作委員會委員、篆刻委員會委員、學術委員會委員,河南省文物鑒賞書畫鑒定委員會副主任委員,河南省作家協會會員。清華大學美術學院山水畫魏廣君工作室導師,北京大學書畫名家魏廣君工作室導師,中央黨校中國領導科學研究會研究員。

叼煙望鄉的摶廬,是個游子;豪情萬丈的摶廬,是個才子;酣醉放情的摶廬,象個赤子;慧黠調侃的摶廬又象個……

當繪畫是一種心靈傾吐的時候,筆墨不是筆墨,色彩不是色彩,煙云不是煙云,山水不是山水,卻只是一種美、一種愛、一種自我、一種逍遙。摶廬的畫,可以作如是觀。

——作者題記

臥游在京華

魏廣君齋署摶廬,信陽潢川人。我認識他已經兩年了,卻僅見過一次。再見摶廬的時候,已經是甲申年底,摶廬在京華作畫也有兩年了。混跡于都市的人們的面容從古到今無非三種:智者獻其謀,勇者效其力,學者售其能,有誰能夠逃脫此三種生存方式的嗎?以何種方式逃脫?在萬丈紅塵中掙扎的疲累面目,在當今的北京街頭舉目皆是。我猜想摶廬的模樣大概不像從前那樣的不著煙火了吧。

圣誕節的午后偶遇了摶廬一面,他沒有像其他朋友那樣道“圣誕快樂”,忘情詩酒的他大概渾然不覺這個洋節日。使我大為驚訝的是:他的狀態和以前并沒有什么變化。他仍舊不修邊幅,袖了手悠游地行走;仍舊是喝了酒,帶著三分醉意,但是這有什么錯嗎?他又不駕車,我想;仍舊在吞云吐霧中神聊無邊,酒意只是助長了聊興,全然不為迫在眉睫的某種任務而煩惱。當年陶淵明說:“倚南窗而寄傲”、“世與我而相遺”的時候可是在“歸去來”后的五柳家園,那里有將蕪的田園、熱忱的農人、猶存的松菊供他執杖耕耘、把酒田疇、撫嗅盤桓,而今的摶廬是在北京,這里有的是局促的住房、高昂的消費和橫流的物欲。蝸居北京的他依舊保持了那種不可驅馳的精神狀態。

中國畫批評有一大傳統:知人論世,或曰這也是一大缺點。沒辦法,祖宗將它積淀在華夏子孫的心靈底層,歷經千年傳至我輩,揮灑不去。讀摶廬的畫的同時,我不由自主地留意了那些靈感偶迸的題語。它們或長或短,或濃或淡,或伴著飛云,或和著雪片,或清清醒醒地俯視畫面,或淋漓模糊地與雨竹俱濕,都與畫面形成和諧的奏鳴;它們又是真情性的點染,雖吉光片羽,也足以動人。久之,摶廬其人,眉眼聲情似乎被勾畫出來:叼煙望鄉的摶廬是個游子、豪情萬丈的摶廬是個才子、酣醉放情的摶廬象個赤子、慧黠調侃的摶廬又象個……。我想,我又陷入了知人論世的陷阱吧。與摶廬的結識,所經歷的過程卻是——讀其畫,揣測其人,見其人,愈知其畫,知其人,愈喜讀其畫的過程。

讀那些作于京華的畫,看癸未、甲申兩年的畫跋,摶廬的兩年是浸潤著淋漓墨氣,蒸騰著書卷氣,又糾結著、隔著重重雨煙的思鄉之情度過的,不羈、自嘲、狂放、探索、悲情、陶醉……撒落字里行間,又化為紛披之筆,氤氳之墨,這些圖卷的確如他所說——是以情“寫”出來的。

能事不受相促迫,左陳五六冊,右傾三兩壺的寂寞冷清。大隱于市,談何容易,需要有古井一般平靜的心,而后才能不戚戚于貧賤,不汲汲于富貴。正如他的一段題跋所言:心無管束,常將閑書來讀;有何可參?專揀鬧地打坐。

眼前樂地自足怡

再見摶廬的繪畫,我同樣的大為驚訝:煙嵐氣象又非從前可比。

“煙嵐撲面”的境味,一直是山水畫家對畫面的追求,王摩詰的筆下郁郁盤盤、云水飛動,謂之曰“藍田煙雨”;張志和箬笠蓑衣,畫斜風細雨的洞庭湖,自稱曰“煙波釣徒”;王墨(默)酒酣之后笑吟揮掃,圖出云霞,染成風雨,或謂之“云山之祖”,畫史常將此三位唐人稱作水墨山水的鼻祖,在《唐朝名畫錄》中和張志和與王墨并稱“逸品”。他們的作畫方式相當狂放,王墨十分擅長潑墨山水,曾“醉后以頭髻取墨,抵于絹畫”。唐代的水墨山水還不是主流的技法,何況潑墨?更何況以頭發取墨?難怪在品評之初,“逸品”被作為品外之品。

他們以閑適的情懷;非時代主流的技法;畫家本人散逸的品質開創了中國畫水墨山水逸品的端緒,也為日后逸品的繁衍盛行埋下了生機勃勃的種子。筆者想,水墨山水在緣起之初是否已經與煙嵐風雨結下了不解之緣?故后來畫者有善寫煙林清曠者,有喜圖春山淡冶者,有點滴煙云、草草而成者,甚至有字號“云林子”、“煙客”、“枕煙老人”、“耕煙散人”者,是否都傾慕著那煙嵐撲面的境味。

風雨煙嵐在中國山水畫面上的地位,有似于西方油畫中的光,時而有形,多處無形,卻極費安排,是畫面上重要的渲染氣氛的語言。在西方繪畫中,達芬奇用均勻的光使《蒙娜麗莎》顯得柔和恬美,卡拉瓦喬用一束強光,使畫面跌宕有致,米勒則喜用夕陽的光渲染牧歌式的安詳,而印象派則緊抓住自然光投射在物體上的斑駁色彩。中國畫沒有如此多的光感語言,中國山水畫常用風雨煙嵐營造氣氛與意境。比如青綠山水中常見的神仙境界的神秘縹緲,南方山水畫家的淡墨輕嵐營造的霧氣蒸騰感,南宋院畫家在小小的扇面上用煙嵐將境界層層推開等等。

“遠景煙籠、深巖云鎖”,是山水畫家總結出的技法口訣。畫面上有了煙嵐,山水才有了虛實,云煙鎖斷顯現了山體巍峨,煙云提空便不顯層崖積累;山因為有水溪、瀑布顯得活了,因為有了煙嵐而顯得靈動了。云煙因為活與靈動而喚醒了繪畫。故煙嵐于章法上,解決了迫塞的問題,更幫助了中國畫虛實、藏露、開合、動靜諸種美感的形成。

然山水有氣韻,有跡可求的煙云并不足以當之,煙云可跡求而氣韻無跡可循。煙云顯然不全是氣韻之跡。故王詵用青綠繪煙江疊嶂;米氏以大點小點而平淡天真;鷗波名復古實革新盡用平遠;云林惜墨如金但似嫩實蒼。宋元文人,格調超逸,摩詰可謂后繼有人。但是水墨山水的精神在那時落地開花已經化作身千億了吧。而對煙云的追求也從技法層面更加轉至格調層面,煙嵐飄處顯示了山水的高和遠。高,故縹緲、絕塵,遠,故開闊、安逸。摶廬的煙嵐之氣來自超逸的筆墨。

摶廬的“遣意”作品都極富風雨煙嵐的氣象,如《白紙坊遣意》、《北苑遣意》、《紫竹院遣意》都是在京華的作品,那是鋼筋水泥陣營中被遺忘了的幾小塊樂地吧,更是畫者心中意存高遠的樂土吧。風雨煙嵐一方面提升了畫面的高遠絕塵,另一方面卻少了摶廬以前的寂寞蕭條感,多了些許觸筆皆景的人世情,這兩方面并不矛盾。同樣景色,在不同的畫家筆下境味是絕然不同的,那是畫家胸中的丘壑與煙嵐,實景只是個引子。

《紫竹院遣意》發掘風雨煙嵐之境味,對筆墨作了新的調整,晨昏之霧靄、冬日之白雪、忽來的風雨、山間的晴晦都奔走在畫卷上,有云卷云舒、有煙波不興、有雨竹瀟瀟、有長瀑如練,這些景物使山活而使景虛;有茅亭吐納風云、有寺塔掩映坡腳、有行者蓑笠曳杖、有瓦舍在白云生處,這些景物使畫面虛中有實。黃賓虹由青城山坐雨而體悟山水之神妙,傅抱石也由蜀地之風煙無際而創造了抱石皴。那種不分天地,不辨東西。是風雨煙嵐之景,更是畫者心中的樂地,造化之功引發了心源之噴薄。

山高水長而人生苦短,難得的是憑高而望遠,煙云之景之與山水畫大概不是有跡無跡那么簡單的表面現象。云煙過眼,變滅何常。天上人間,轉徙無定,生命的單薄與藝事的深厚、生命的促迫和藝事的從容如何能夠同一步調,生命的榮辱該怎樣揮之腦后?生命愛恨又怎能交睫不存?煙云,只有煙云可以做一注解。

日晷乍移成古時

長期以來,摶廬一直醉心于清初四僧,不僅僅限于筆墨技法的學習,更在于精神的認同。石濤的法自我立之膽、八大的隨心所欲之境,是水墨的精神所在。“忽在斜陽里,今人對古山”,在四僧之外,摶廬又發現了第五僧擔當。擔當其人,俠烈放達;擔當其畫,生辣雄拙,容不得絲毫的甜熟俗媚;擔當其詩,禪機風雅、一語中的,就如鈍刀殺人,這是極其難能可貴的。但是,擔當的畫風何其簡率冷逸,學之極易流于荒率,落入魔障。唯其詩意卻往往能將畫家之筆提升到一個另一層境界,那便是禪意。

自古繪詩意圖最難,因為牽涉到要把時間藝術轉換為空間藝術,轉換的過程中往往失掉了韻味、失掉了意境,失掉了精華的部分,而只剩下皮毛的刻畫。摶廬對于擔當詩意的理解,感悟與心,形諸于手,并不津津于擔當的冷逸,而是相當的有其樂融融感,不是憤世佯狂,而是平添了懷古的曠達。

我想畫家在風雨如晦的某一瞬間,可能參悟到了“今人對古山”的真諦吧,而面對摶廬的《擔當詩意圖》、《老子語義圖》、《淡宕四屏》、《雄逸四屏》觀者又何嘗不有日晷乍移、時空置換之感呢。

筆墨在不同的時代有著不同的言語方式,晉隋有勾無皴格調高古,董源的披麻皴秀潤綿遠、范寬的雨點皴氣勢雄強、李唐的斧劈皴簡括豪放,倪瓚的折帶皴文雅秀逸……摶廬的皴法沒有刻定的程式,隨著風雨晦明的山色而變幻,隨著胸臆的舒放而展開,這不正是歷代革新畫家所提倡的“外師造化,中得心源”嗎?面對古山的今人,自有非同古人的思致和表現力。

明清水墨畫雖以仿古為能事,但我們今天樂于發掘的仍舊是不羈于成法、鄙規矩于精研的一派。然而,石濤真的是不循古法嗎?怕是相對的說法。四僧并不少有臨摹古人的作品,宋元大家,也曾經是他們心目中的萬世楷模,只是后來能夠取其魂而忘其形而已。

摶廬最近卻常悟得宋人之法。我輩沒有眼福,于唐人水墨畫所見不多,宋人中的李成、范寬、郭熙的作品還時時能夠見到。宋人尚法,故能開宗立派,即使多狂放也能收攏于理,這是時代精神使然吧。《苦瓜和尚話語錄》固然多奧義,卻沒有《林泉高致》更切中華夏文人傳統的脈搏。這是理性的燭照,透亮了心靈路程不至于導致迷失的緣故。現代水墨如果能夠認識到這一層次,就比動輒八大、傾輒石濤又走進了水墨精神一步,乍移的日晷就又在時空中多轉了兩圈。

學習是一種過程,卻又如擔當所說:“不在經年與一日”,成法在心就辨不清是宋是元、是八大還是髡殘了,沒有畏縮之情、猶豫之弊,繪畫是摶廬生命的一種存在狀態。作畫時下筆無礙的感覺、自我內心的恬適境界,只能是畫家自知的享受。真樂在心不在景啊!

紛披亂疊千重錦,再讀摶廬的時候有感慨萬千。當繪畫是一種心靈的傾吐的時候,不再有苦心孤詣的“創新”,牽強附會的深沉,不渴望讓人瞠目結舌的沖擊力,更不需要玄虛趣味的玩弄形式。當繪畫是一種心靈傾吐的時候,筆墨不是筆墨,色彩不是色彩,煙云不是煙云,山水不是山水,卻只是一種美、一種愛、一種自我、一種逍遙。