動脈溶栓治療急性腦梗死臨床分析

于廣周

動脈溶栓治療急性腦梗死臨床分析

于廣周

目的探討急性腦梗死采用動脈溶栓治療的臨床效果。方法88例急性腦梗死患者,按照隨機數字表法分為觀察組(常規對癥治療聯合動脈溶栓治療)與對照組(常規對癥治療),每組44例。對比兩組治療效果。結果治療后24 h、2周,兩組神經功能缺損程度(NDS)評分對比差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組基本治愈27例(61.4%),顯著進步10例(22.7%),進步6例(13.6%),無效1例(2.3%),總有效率為97.7%(43/44),對照組基本治愈20例(45.5%),顯著進步8例(18.2%),進步5例(11.4%),無效11例(25.0%),總有效率為75.0%(33/44),觀察組總有效率明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論在急性腦梗死患者的臨床治療過程中,采用動脈溶栓治療的效果顯著,值得推廣應用。

急性腦梗死;動脈溶栓;尿激酶

作為臨床上一種常見缺血性腦血管疾病,急性腦梗死患病率、致殘率、病死率均較高,引起人們的高度關注。當前,臨床上多采用動脈溶栓的方法進行治療,具有操作簡單、方便快捷、創傷小、術后恢復快等特點,受到臨床醫師和患者的高度青睞[1]。本研究以44例急性腦梗死患者為研究對象,探討動脈溶栓治療的臨床效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2015年6月~2016年6月本院收治的88例急性腦梗死患者,按照隨機數字表法分為觀察組與對照組,各44例。觀察組中男24例,女20例;年齡46~70歲,平均年齡(56.5±9.5)歲;病程1~5 h,平均病程(3.3±0.6)h。對照組中男23例,女21例;年齡46~70歲,平均年齡(56.3± 9.4)歲;病程1~5 h,平均病程(3.4±0.3)h。兩組患者一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會通過。

1.2 方法 對照組采用常規對癥治療,內容包括降低顱內壓、抗凝、吸氧等。觀察組患者在此基礎上實施動脈溶栓治療,采用Seldinger技術,經皮實施股動脈穿刺,做全身肝素化處理。隨后采用數字減影血管造影術對梗阻血管進行觀察,在梗阻血管側的頸內動脈或椎動脈內置入導管,將50萬U尿激酶經由注射泵緩慢注入,實施動脈溶栓治療。治療過程中,每隔15min檢查一次血管造影,當梗阻血管再通,停止輸注尿激酶。確保尿激酶輸注總量在75萬U以下。治療后24 h內復查CT。術后以500ml低分子右旋糖酐靜脈滴注,1次/d,持續治療10 d。

1.3 觀察指標及療效評定標準 以NDS評估兩組神經功能缺損情況,得分越高,提示缺損程度越嚴重[2];療效評定標準[3]:治療后NDS評分減少>90%為基本治愈;治療后NDS評分減少46%~90%為顯著進步;治療后NDS評分減少18%~45%為進步;治療后NDS評分減少<18%為無效。總有效率=基本治愈率+顯著進步率。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后NDS評分對比 治療前,兩組NDS評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后24 h、2周,兩組NDS評分對比差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

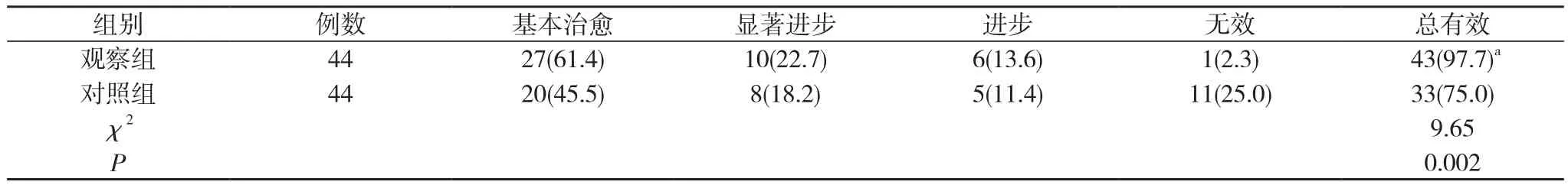

2.2 兩組臨床療效對比 觀察組基本治愈27例(61.4%),顯著進步10例(22.7%),進步6例(13.6%),無效1例(2.3%),總有效率為97.7%(43/44),對照組基本治愈20例(45.5%),顯著進步8例(18.2%),進步5例(11.4%),無效11例(25.0%),總有效率為75.0%(33/44),觀察組總有效率明顯高于對照組,差異具有統計學意義(χ2=9.65,P=0.002<0.05)。見表2。

表1 兩組治療前后NDS評分的對比(±s,分)

表1 兩組治療前后NDS評分的對比(±s,分)

注:與對照組對比,aP<0.05

組別 例數 治療前 治療24 h 治療2周觀察組 44 24.0±3.0 16.0±5.0a 13.1±4.8a對照組 44 23.8±3.2 22.7±8.2 20.8±9.5t0.315 12.826 23.868P0.761 0.000 0.000

表2 兩組臨床療效的對比[n(%)]

3 討論

通常情況下,一旦患者出現腦動脈閉塞會導致供血中心部位出現嚴重的缺血現象,且能在60min內形成梗死。而周邊部位具有一定側支循環,導致其雖然喪失生理活動,但仍具有一定血供,能對自身離子平衡進行維持,只要及時改善血供便能促使其恢復正常,這便是缺血半暗帶。因此,臨床上治療缺血性腦卒中的關鍵是采取積極措施,促使阻塞血管再通,恢復腦組織血液灌注。

有研究認為,在急性缺血性腦卒中患者的臨床治療過程中,采用溶栓治療能有效促使閉塞的血管再通,從而對腦組織血液灌注進行恢復[4]。動脈溶栓是一種常見的溶栓治療方法,能促使急性腦梗死患者閉塞的血管再通,從而對血流進行重建,挽救缺血半暗帶,且能改善急性腦梗死患者的神經功能缺損情況,被認為是治療腦卒中的有效方法[5]。尤其是局部動脈溶栓,能通過在血栓內注入高濃度的藥物,獲得較靜脈溶栓更為顯著的再通閉塞血管效果[6]。這是因為靜脈溶栓不能充分確保溶栓藥物到達血流緩慢的靶血管,導致臨床療效不顯著[7]。此外,動脈溶栓還能對溶栓藥物使用劑量進行控制,且溶栓過程中及時對患者實施造影檢查,能按照患者具體情況,對其導管位置及溶栓藥物使用劑量進行調整,在確保實現最大溶栓效果的同時,減少藥物使用劑量,從而降低藥物不良反應發生率。

本研究結果顯示,治療前,兩組NDS評分對比差異無統計學意義(P>0.05);治療后24 h、2周,兩組NDS評分對比差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組基本治愈27例(61.4%),顯著進步10例(22.7%),進步6例(13.6%),無效1例(2.3%),總有效率為97.7%(43/44),對照組基本治愈20例(45.5%),顯著進步8例(18.2%),進步5例(11.4%),無效11例(25.0%),總有效率為75.0%(33/44),觀察組總有效率明顯高于對照組,差異具有統計學意義(χ2=9.65,P=0.002<0.05)。與相關文獻[5-7]的結果相符,都凸顯出動脈溶栓在治療急性腦梗死中的有效性和優越性。

綜上所述,在急性腦梗死患者的臨床治療過程中,采用動脈溶栓治療的效果顯著,值得推廣應用。

[1]張智明.動脈溶栓治療急性腦梗死臨床觀察.中國實用神經疾病雜志,2012,15(1):33-34.

[2]馬瑞,張曉惠,徐亞輝.超選擇性動脈溶栓與靜脈溶栓治療急性腦梗死臨床療效分析.中國老年學雜志,2012,32(5):919-920.

[3]張兆,張千,李先鋒.超選擇性動脈溶栓和靜脈溶栓治療老年急性腦梗死的臨床研究.內科,2014,9(4):383-385,397.

[4]關玉華,艾克拜爾·加馬力,曹瑩瑩.超選擇性動脈溶栓治療急性腦梗死的臨床研究.中國臨床神經外科雜志,2015,20(4): 222-224.

[5]孫海江.動脈溶栓治療急性腦梗死臨床分析.中國實用神經疾病雜志,2013,16(7):42-43.

[6]龐洪波,韋濤,陳宗勝,等.動脈溶栓治療急性腦梗死臨床分析.中國實用神經疾病雜志,2012,15(21):31-32.

[7]金平,張均,吳章松,等.超選擇性動脈溶栓治療急性腦梗死臨床分析.安徽醫學,2011,32(1):44-46.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.19.106

2016-09-18]

463000 河南省駐馬店市中心醫院