“微專題”在高中生物教學中的應用

王紅梅

隨著微博、微信、微小說、微電影等一系列以“微”為標識的“微”時代的降臨,微教育也款款而至。浙江省新一輪的高考改革方案在2017屆學生中實施。生物學科從開課到選考,比現行高考制度下的生物教學時間要縮短近一個學期,復習時間變得十分有限。若要在“有限”的教學時間里開展更“有效”的復習,適時、有機地穿插設計若干個“微專題”無疑是一個行之有效的辦法。

1 “微專題”的含義

“微專題”復習是指針對某一具體的知識點或能力點,從該知識點的基本概念、原理或規律入手,構建結構,實現知識的遷移、整合,并能運用基本概念和原理解決實際問題的一種“小切口”復習方法。

依據課標、學科指導意見及考綱等“微專題”復習時,可將學科主干知識進一步分解后,教師再設置專題。如“細胞的結構與功能”專題涵蓋內容太廣,可將其細化為“生物膜的結構與功能”專題,還可進一步細化成“囊泡運輸”專題。這樣層層遞進,專題內注重思維建模,設計上注重引導學生構建知識結構和運用知識的方法和過程,并在實施中關注基礎知識的梳理與鞏固,以期突破教學重難點,培養學生的能力。

2 實施案例

囊泡是由單層膜所包裹的膜性結構,主要承擔細胞內不同膜性細胞器之間的物質運輸,稱之為囊泡運輸。每個細胞都可看作是一個生產和輸送分子的工廠,而某些分子與物質不能直接穿過細胞膜,而是依賴圍繞在細胞膜周圍的囊泡進行傳遞運輸。這就需要生物膜間的轉換,也反映膜系統在結構與功能上的統一。而這種運輸系統的分子機制,又指導著細胞在正確的時間把分子運送到正確的地點,當細胞運輸系統出現異常時,也會對人體產生不良的影響,導致出現諸如神經系統疾病、糖尿病、免疫失調等癥狀。

總之,有關細胞膜的結構與功能、分泌蛋白的運輸過程、神經遞質的釋放、激素調節和免疫調節的考查,均能較好地體現對“囊泡”的知識點的關注與銜接,這也是學生學習中難以攻克的難點。教師若將這些知識點通過“囊泡”整合在一起,從新的角度建立一個知識體系,將使知識更加透徹和深化。

2.1 情境引入,真題演練

“囊泡運輸”這個領域的研究成果先后于1974年、1985年、1999年和2013年收獲諾貝爾生理或醫學獎。“微專題”復習時,教師可以把這個情景作為題干,考查學生對囊泡相關知識的掌握情況。如,獲2013年諾貝爾獎的科學家發現了與囊泡運輸相關的基因及其表達蛋白的功能,揭示了信號如何引導囊泡精確釋放運輸物。突觸小泡屬于囊泡,以下相關敘述中不合理的是( )

A. 神經元中的線粒體為突觸小泡的運輸提供了能量

B. 神經元特有的基因決定了突觸小泡的運輸方式

C. 突觸前膜的特定蛋白決定了神經遞質的釋放位置

D. 突觸小泡中運輸物的釋放受到神經沖動的影響

評析:本題考查了神經沖動傳遞過程中遞質釋放的原理,結合題目所給信息,意在考查學生信息提取與知識遷移能力。由諾貝爾獎及高考題引入主題,不僅能使學生了解學術前沿,還可以拓展學生的知識結構,調動學生學習的積極性,引導學生細致分析高考題中所考查的知識點及知識點之間的聯系,鍛煉了學生分析、處理和整合信息的能力。

2.2 回歸教材,夯實基礎

教師提問:什么是囊泡?你學過哪些知識與囊泡運輸有關?讓我們先來一起回歸教材,看看書本上的相關描述。

學生甲:必修一教材35頁中提到:核糖體中合成的蛋白質到達粗面內質網膜的一端時,內質網膜會形成小泡,將這些蛋白質包裹起來。此小泡隨后離開內質網向高爾基體移動并最后與之融合,并將蛋白質轉入高爾基體中。

學生乙:必修一59頁中:有時有的物質會被一部分質膜包起來,然后這一部分質膜與整個質膜脫離并裹著該物質運到細胞的內側或外側。

學生丙:必修一109頁中:細胞壁開始形成時先在兩個新細胞間出現許多囊泡,其中含有形成細胞壁的物質。分裂末期,這些囊泡聚集成一個細胞板,以后細胞板發展成為新的細胞壁,兩個新的細胞就形成了。

學生丁:必修三23頁中:神經末梢內部有許多突觸小泡,每個小泡里面含有幾萬個乙酰膽堿分子。當神經沖動傳到末梢后,突觸小泡中的乙酰膽堿釋放到突觸間隙中,并擴散到突觸后膜處。

……

評析:教師指導學生回歸課本尋找知識點,引起學生對課本的重視,明白課本的重要性,提高了學生對課本運用能力,使學生養成善于借助教材解決問題的習慣,也提高學生的自主復習構建知識框架的能力。在回歸書本知識的基礎上,教師可繼續引導學生展開討論,將囊泡運輸與細胞膜的結構與功能、分泌蛋白的運輸過程、神經遞質的釋放、激素調節和免疫調節內容進行聯系,構建知識框架。

2.3 問題診斷,突破疑點

教師介紹囊泡運輸系統:細胞生命活動依賴于胞內運輸系統。細胞內的運輸系統將大量需要運輸的物質分揀、包裝到膜狀的囊泡結構中,利用動力蛋白(又稱為分子馬達)水解ATP產生的能量,驅動囊泡在微管或微絲細胞骨架充當的軌道上移動,高效精確地將各種貨物定向運輸到相應的亞細胞結構發揮生理功能。然后教師提出一系列問題:高爾基體上產生的囊泡是否一定運送到細胞外?囊泡與細胞膜融合后胞吐出去的物質是否一定具備大分子性?囊泡與細胞膜融合后胞吐出去的物質作用于其他細胞時,需依賴細胞膜的哪個功能?……

評析:在知識的復習中,綜合式問題串的拋出能夠激發學生思考,不斷引導學生深入地發現和解決問題。這種方式不僅能優化課堂結構,節約課堂時間,還能推動學生思維能力的發展。

2.4 模型輔助,優化拓展

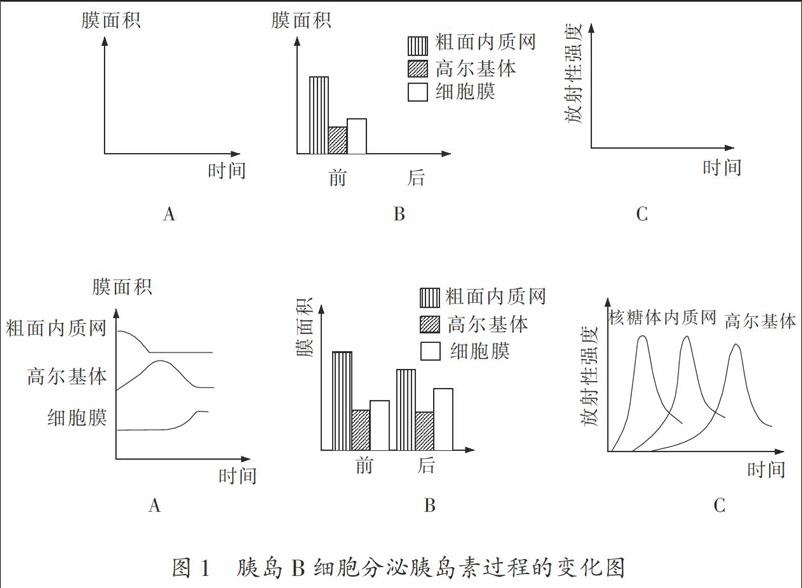

教師以用含15N標記的氨基酸培養液來培養某哺乳動物的胰島B細胞為例,引導學生繪出胰島B細胞分泌胰島素過程中的高爾基體、內質網和細胞膜等膜面積隨時間的變化曲線、分泌后的各膜的相對面積柱狀圖變化,并繪出核糖體、高爾基體和內質網等細胞器上放射性強度隨時間的變化曲線(圖1)。

評析:學生在已有的構建數學模型的經歷的基礎上,以胰島素的形成過程為例,分析細胞中的囊泡運輸過程中生物膜的變化,并以曲線圖、柱狀圖形式表示分泌蛋白合成和加工過程中膜面積的變化,落實細胞結構間在結構與功能上聯系的知識點,同時也鍛煉了學生分析問題和作圖的能力。另外,通過對“不同細胞結構中放射性強度的變化”這一問題的訓練可以及時檢測學生對知識的掌握情況,同時也加深學生對知識的理解和再消化。

2.5 聯系生活,練習反饋

學習囊泡運輸時,更重要的是聯系生活實際,解決問題。當囊泡運輸系統出現異常時,對人體產生不良的影響,導致出現諸如神經系統疾病、糖尿病、免疫失調等癥狀。最后,筆者選擇了以糖尿病的形成機理作為背景的題目,考查學生的讀圖及綜合解決問題的能力。

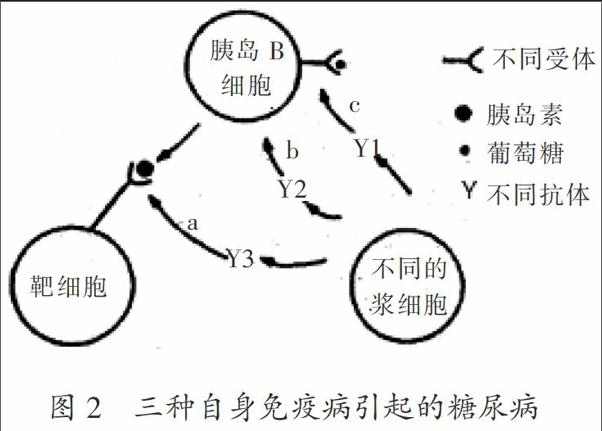

一個國際研究小組在新一期《自然》雜志報告發現了人體內胰島素發揮作用的分子機制。這意味著,醫藥行業將有望研制出更有效和更方便的糖尿病藥物。糖尿病的形成有多種原因,圖2所示a、b、c是由三種自身免疫病引起的糖尿病,下列相關說法中合理的一項是( )

A. 漿細胞中與抗體的合成和運輸直接有關的具膜細胞器是核糖體、內質網和高爾基體

B. 抗體的運輸與分泌過程中需要囊泡的參與,囊泡的基本支架是蛋白質分子層

C. 胰島素隨血液到達全身各處,與靶細胞內的特異性受體結合,將信息傳遞給靶細胞

D. Ⅱ型糖尿病患者血液中胰島素含量正常,但患者仍表現出尿糖癥狀,該病的病因最有可能類似于圖示中的a

評析:教師從生活實際問題出發,可以激發學生的學習興趣,引導學生學會用所學的知識去解決生活中遇到的問題,讓學生從中體會到學習的價值,從而激發更強的求知欲。

3 反思

設計并實施“微專題”復習,是期望其給復習的課堂帶來新的生機,提高學生復習的主動性和效率。所以,選擇怎樣的主題,以怎樣的角度,解決怎樣的問題,這是“微專題”實施前教師必須深思的問題,也是決定復習效益的關鍵所在。

“囊泡運輸”微專題的選擇靈感來源于兩方面:高考的命題分析;學生在對該內容的綜合性考查時會暴露出很多問題。教師可在平時教學中,多關注學生錯誤的共性,對學生的錯誤進行歸類整理,再選擇合適的角度進行微專題復習。當然,教師在尋找微專題的微小的“點”時,還可以更多地引導學生自己去尋找需要突破的微“點”,并圍繞這些點去嘗試構建知識框架,發揮學生的學習主體地位,最終實現微專題課堂的有效學習。

參考文獻:

[1] 韓翠翠.諾貝爾獎成果在高中生物學教學中的應用及其價值[J].生物學教學,2015,40(9):59-61.

[2] 馬洪春.建立“電子錯題集”,提高復習有效性[J].中學生物學,2015,31(10):24-26.

[3] 廖樂祥.以“細胞的囊泡運輸調控機制”為背景的原創試題的命制和分析[J].中學生物學,2014,30(4):48-49.