傷椎置釘拔術治療胸腰椎爆裂性骨折的臨床效果分析

劉嵩峣 鮑生鑫 李躍

傷椎置釘拔術治療胸腰椎爆裂性骨折的臨床效果分析

劉嵩峣 鮑生鑫 李躍

目的探討傷椎置釘拔術在胸腰椎爆裂性骨折患者中應用的臨床效果。方法70例胸腰椎爆裂性骨折患者,按治療方式不同分為對照組和觀察組,每組35例。對照組采用傳統開放手術,觀察組采用傷椎置釘拔術,比較兩組臨床效果。結果觀察組術后硬膜橫截面面積為(159.4±16.5)mm2,矢狀位Cobb’s角為(2.3±0.6)°優于對照組的(137.8±14.2)mm2、(9.4±2.3)°,差異均具有統計學意義(P<0.05)。結論傷椎置釘拔術治療胸腰椎爆裂性骨折效果好,值得推廣。

傷椎置釘拔術;胸腰椎爆裂性骨折;傳統開放手術

據統計[1]在脊柱骨折中胸腰椎骨折占比為50%~70%,其中爆裂性骨折占比約為10%~20%。手術為臨床治療胸腰椎爆裂性骨折患者的主要方式,以實現糾正后凸畸形、將脊髓壓迫解除的目的。傳統手術主要是將4枚椎弓根螺釘分別植入傷椎上下毗鄰椎體固定跨傷椎長節段,但患者運動節段喪失過多,且可能出現內固定物斷裂松脫、椎體高度恢復不良等并發癥。跨傷椎短節段固定雖然在一定程度上將患者運動保留,但未來進行性矢狀面畸形、內固定失敗等風險較高。近年來臨床提出短節段固定與傷椎置釘聯合治療術,不僅可將內固定牢固性增強,還可有效矯正后凸畸形且維持矯正效果。為具體探討傷椎置釘拔術治療胸腰椎爆裂性骨折的臨床效果,現將患者70例納入本研究,分析如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次研究對象來源于本院2015年7月~2016年7月收治的70例胸腰椎爆裂性骨折患者,按治療方式不同分為對照組和觀察組,每組35例。對照組中男22例,女13例,年齡32~65歲,平均年齡(47.2±5.3)歲;觀察組中男20例,女15例,年齡31~67歲,平均年齡(48.5±6.1)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組均采用全身麻醉方式,體位采取俯臥位,將胸部與骨盆用軟枕墊高,保持腹部處于懸空狀態,便于血液回流。術前將體位復位,開展X線檢查,明確骨折復位狀態,了解術中有無撐開復位必要。對照組患者若無脊髓與神經損傷則于C臂X線機透視定位下在脊柱正中作縱向切口,上椎棘突為切口中心位置。電刀切開皮下組織,抵達腰背筋膜處即可,向兩側分離,到達距離棘突約為1.5cm位置即可。切開腰背肌膜與筋膜,鈍性分離多列肌間肌肉與最長肌肌肉間隙,抵達傷椎毗鄰椎體關節突處即可。采用人字嵴頂點法,將椎弓根投影位置找出,插入定位針,且明確是否有誤需在C臂X線機下確認。若確認無誤再行開孔處理,而后擴孔與測深,選擇單項椎弓根螺釘,確保其長度與直徑適宜。在椎弓根凹槽內將長度合適的預彎連接棒安裝好,鎖定螺母一端后與骨折復位情況相結合,在抬胸時助手發揮輔助作用,而后醫師適當撐開復位再鎖定另一端。再次在C臂X線機下透視,觀察固定效果,若滿意將創面沖洗干凈,將切口逐層縫合。觀察組無脊髓神經損傷患者與對照組手術入路方式一致,基于對照組將4枚椎弓根螺釘植入,而后再植入2枚萬向椎弓根螺釘,其長度較短,植入位置為傷椎左側與右側。安置預彎連接棒,再鎖定萬向椎弓根螺釘,結合骨折體位適當撐開復位傷椎,而后鎖定上下位毗鄰椎體椎弓根螺釘。用C臂X線機確認復位效果,若滿意則沖洗創面,逐層縫合切口。若患者存在神經、脊髓損傷合并癥在選擇手術入路時應緊貼棘突,剝離肌肉后用椎板咬骨鉗咬除干凈,再開展椎管減壓處理。術后常規放置引流管,于術后2 d內拔除。術后常規應用抗生素與早期功能鍛煉,拆線于術后12 d。

1.3 觀察指標 術后1周復查X線,了解矢狀位Cobb’s角及術后硬膜橫截面面積。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

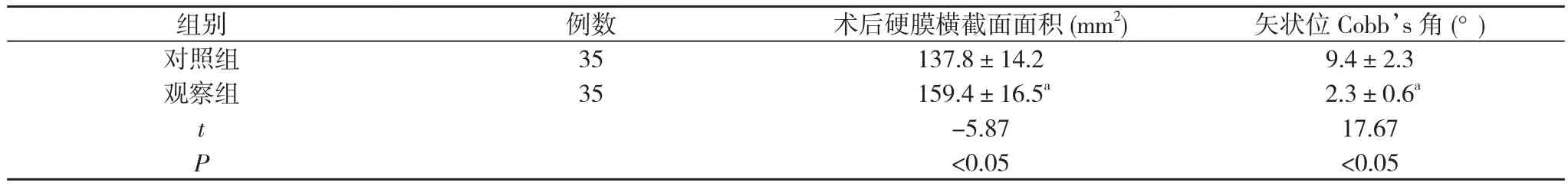

觀察組術后硬膜橫截面面積及矢狀位Cobb’s角均優于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組觀察指標比較(±s)

表1 兩組觀察指標比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

組別 例數 術后硬膜橫截面面積(mm2) 矢狀位Cobb’s角(°)對照組 35 137.8±14.2 9.4±2.3觀察組 35 159.4±16.5a 2.3±0.6at-5.87 17.67P<0.05 <0.05

3 討論

傳統內固定方式治療胸腰椎爆裂性骨折多為跨傷椎毗鄰節段椎體椎弓根螺釘內固定法,內固定物易斷裂松脫或椎體再次塌陷,故而本組應用傷椎置釘術,結果證實傷椎置釘效果優良,觀察組術后硬膜橫截面面積與矢狀位Cobb’s角明顯優于對照組(P<0.05),與報道相近[2]。

傳統內固定方式中撐開復位只能開展1次,而傷椎置釘內固定可開展2次,且為分段撐開,將內固定系統強度增強,傷椎更好復位,確保復位效果優良;同時該術式還可發揮填塞效果,直接復位骨折;其次,該術式有優良的復位效果,可有效減少傷椎椎體內壓力,經由后縱韌帶拉力作用將椎管內突入骨塊更好復位,將椎管空間恢復后避免再過度壓迫平面硬膜囊與傷椎神經根;傳統跨傷椎固定后有極大的懸空效應,導致椎弓根釘棒也要承受較大的剪切力,易出現內固定失敗并發癥,如斷釘、退釘及斷棒等,而傷椎置釘固定堅強且具備一體化效應,減少椎弓根釘棒剪切力后減少并發癥,同時分散骨折節段固定棒應力,優化分布內固定系統應力,為受損椎間盤與椎體提供保護[3]。此外,傷椎置釘還可避免椎體再次出現塌陷現象。生物力學研究表明[4]傷椎置釘聯合傳統螺釘固定可增加生物力學穩定性,便于保持椎體恢復高度,將釘-骨界面微小活動減少,進而降低遠期并發癥發生率。

綜上所述,傷椎置釘拔術治療胸腰椎爆裂性骨折臨床效果優良,可強化脊柱穩定性,將傷椎高度丟失減少,值得推廣。

[1]樊恩榮.傷椎置釘治療胸腰椎爆裂性骨折臨床療效.現代儀器與醫療,2015(1):95-97.

[2]曾日祥,馬勇,鄧頌波,等.聯合傷椎置釘加植骨在胸腰椎爆裂性骨折上的應用研究.牡丹江醫學院學報,2016,37(1):22-24,32.

[3]于志勇,白龍,葉軍,等.傷椎置釘內固定治療胸腰椎爆裂性骨折的療效評價.中國現代醫生,2014(27):8-10.

[4]周俊鋒,劉濤,李曉彬,等.短節段固定聯合傷椎置釘對胸腰椎爆裂性骨折的療效分析.臨床醫學研究與實踐,2016,1(10):11-12.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.22.020

2016-10-27]

134000 吉林省通化市中心醫院脊柱外科