文化遺產(chǎn):數(shù)字化之后,下一步怎么辦

王斯璇+于曉偉

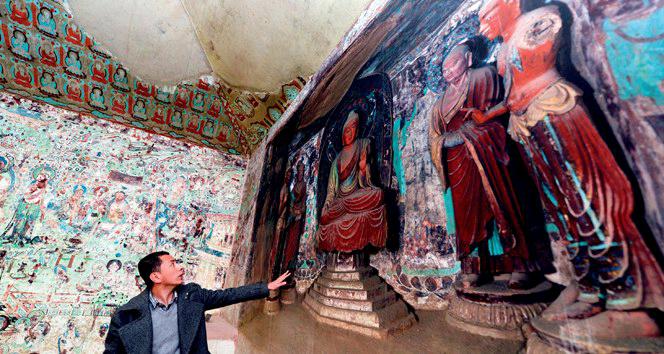

2014 年11 月15 日,浙江大學(xué)利用先進(jìn)數(shù)字技術(shù)成功“克隆”敦煌石窟。圖為浙江大學(xué)副教授刁常宇在解說(shuō)敦煌220 窟復(fù)制窟上的佛像壁畫(huà)

“呼啦”,這是侯衛(wèi)東形容當(dāng)下文化遺產(chǎn)數(shù)字化的措辭。他的身份是中國(guó)文化遺產(chǎn)研究院黨委書(shū)記、總工程師。

“中國(guó)擁有的三維掃描儀可能是全世界最多的。大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)、公司都在買(mǎi),升級(jí)太快,還沒(méi)吃透上一代,下一代就出來(lái)了,趕緊再去買(mǎi)。”侯衛(wèi)東告訴《瞭望東方周刊》,日本同行的設(shè)備比中國(guó)落后幾代,“人家覺(jué)得夠用就行。但要說(shuō)扎實(shí),我們不如人家。”

以非物質(zhì)文化遺產(chǎn)為例:2005年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)我國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的意見(jiàn)》,提出“文字、錄音、錄像、數(shù)字化多媒體等手段,對(duì)保護(hù)對(duì)象進(jìn)行真實(shí)、全面、系統(tǒng)的記錄”。數(shù)字化技術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的結(jié)合就此成為潮流。

2005~2014年,中國(guó)有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化的新聞發(fā)布從41條上升到573條,后者甚至超過(guò)了2012年和2013年的總和462條。其中還不包括大遺址等物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

每一條新聞發(fā)布背后都是一個(gè)投資或大或小的項(xiàng)目啟動(dòng)。

“從區(qū)縣博物館到省文物、文化部門(mén),沒(méi)有幾千萬(wàn)元就先投幾百萬(wàn)元,沒(méi)有幾百萬(wàn)元就先投幾十萬(wàn)元,甚至是幾萬(wàn)元乃至幾千元。”一位文保信息化專家說(shuō),多數(shù)的情況是,“掃完刻在盤(pán)上,開(kāi)個(gè)總結(jié)會(huì)放一放,然后就扔進(jìn)抽屜里去了。”

1992年,聯(lián)合國(guó)教科文組織為應(yīng)對(duì)每天都在發(fā)生的文化遺產(chǎn)消失事件,發(fā)起了第一項(xiàng)全球性的文獻(xiàn)遺產(chǎn)數(shù)字保護(hù)計(jì)劃——“世界記憶工程”。

13年后的今天,聯(lián)合國(guó)教科文組織信息與傳播部知識(shí)社會(huì)處項(xiàng)目官員大衛(wèi).斯托爾蒂接受《瞭望東方周刊》采訪時(shí)已經(jīng)認(rèn)為:“對(duì)于文化遺產(chǎn),現(xiàn)在以及未來(lái)我們都將會(huì)面臨許多挑戰(zhàn)。要應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),沒(méi)有全球各個(gè)開(kāi)放式社區(qū)的參與是不行的。我們要確保有一個(gè)開(kāi)放的數(shù)字圖書(shū)館,能夠有效保存這些知識(shí)。”

作為聯(lián)合國(guó)教科文組織的代表,他正與中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司之一騰訊集團(tuán)共同建立線上保護(hù)傳統(tǒng)游戲平臺(tái)。“我們現(xiàn)在提出的問(wèn)題是,借助信息通訊技術(shù)不僅實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)游戲的保護(hù),同時(shí)要進(jìn)行重塑。要讓它們能夠適應(yīng)數(shù)字時(shí)代,以年輕一代能夠理解的形式再現(xiàn)。”

如此,文化遺產(chǎn)上網(wǎng),要點(diǎn)已經(jīng)不僅是數(shù)字與保護(hù)。

2013 年8 月31日,敦煌莫高窟254窟內(nèi)工作人員正在對(duì)窟內(nèi)壁畫(huà)進(jìn)行“數(shù)字化”采集

數(shù)字化躍進(jìn)

“國(guó)內(nèi)文化遺產(chǎn)做數(shù)字化,最早可以追溯到上世界八九十年代。”北京市文物局信息中心主任祁慶國(guó)告訴《瞭望東方周刊》。

當(dāng)時(shí)由博物館和國(guó)家級(jí)文保單位對(duì)館藏文物或建筑進(jìn)行數(shù)字化。兩個(gè)主要方式:一是把書(shū)畫(huà)拍成膠片再掃描成數(shù)字照片,二是用電子賬簿進(jìn)行管理。最開(kāi)始的數(shù)字化展示更簡(jiǎn)單,就是用投影播放一些古代故事影片。

中山大學(xué)中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心主任宋俊華曾指導(dǎo)博士生進(jìn)行統(tǒng)計(jì):2005~2014年,中國(guó)有關(guān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化的論文從1篇上升到108篇。

同期,國(guó)家社科基金中涉及非物質(zhì)文化數(shù)字化的項(xiàng)目從每年2個(gè)增長(zhǎng)到9個(gè),教育部社科項(xiàng)目則從1個(gè)增加到10個(gè)。

以千萬(wàn)元乃至億元計(jì)數(shù)的國(guó)家級(jí)項(xiàng)目紛紛落地,地方文保部門(mén)跟進(jìn)。多位專家的估計(jì)是,每年僅投入到大遺址數(shù)字化項(xiàng)目上的各類資金就可能超十億元人民幣。

宋俊華的感受是:最近三五年做文保數(shù)字化的公司明顯增多。但就當(dāng)下而言,把原來(lái)紙面、錄音、錄像的內(nèi)容變成數(shù)字產(chǎn)品是主要工作。

一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目通常從幾十萬(wàn)元到上百萬(wàn)元不等。至于體驗(yàn)式等更高級(jí)技術(shù)一般把幾百萬(wàn)元作為起點(diǎn)。

而以專業(yè)、合作等各類方式介入相關(guān)領(lǐng)域的各類機(jī)構(gòu)有上百家,包括企業(yè)、院校等各類研究機(jī)構(gòu)、政府系統(tǒng)單位等。

究其動(dòng)因,如清華同衡研究規(guī)劃院歷史文化名城研究所所長(zhǎng)霍曉衛(wèi)所解釋,中國(guó)現(xiàn)有不可移動(dòng)文化遺產(chǎn)76萬(wàn)多處、可移動(dòng)文物4000多萬(wàn)件,“文化遺產(chǎn)數(shù)字化的未來(lái)可以說(shuō)是無(wú)限的。”

“改革開(kāi)放以來(lái),我們保護(hù)了幾十年,過(guò)去主要是搶險(xiǎn)加固。而現(xiàn)在數(shù)字化開(kāi)始成為一種常態(tài)。”侯衛(wèi)東認(rèn)為,新階段的問(wèn)題也十分明顯。

2005年,西北某文保機(jī)構(gòu)與美方合作了為期兩年的“三維掃描及數(shù)字圖像制作技術(shù)在藍(lán)田水陸庵的應(yīng)用研究項(xiàng)目”。該項(xiàng)目將“小敦煌”水陸庵的3700余尊彩繪泥塑全部掃描、模擬完成,累計(jì)處理數(shù)據(jù)量近390G,圖像清晰度達(dá)到1毫米可見(jiàn)。

根據(jù)協(xié)議,美方儲(chǔ)存一套三維數(shù)據(jù),用于在“世界藝術(shù)網(wǎng)”進(jìn)行公眾展覽。中方亦應(yīng)在目前已經(jīng)出版的《影像水陸庵》一書(shū)中專門(mén)用一章講解“基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)整合及共享”。

然而,如今在百度搜索“藍(lán)田水陸庵彩色泥塑數(shù)字化項(xiàng)目”,已難覓任何二維圖像、虛擬漫游、三維模型的蹤影。

事實(shí)上,這個(gè)項(xiàng)目本來(lái)還可以延伸為展覽或影片等產(chǎn)品。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái),對(duì)于許多項(xiàng)目來(lái)說(shuō)不過(guò)是申請(qǐng)更多經(jīng)費(fèi)的機(jī)會(huì):買(mǎi)更大的服務(wù)器,把上百G的信息“堆積”在互聯(lián)網(wǎng)上。

“你可以看下那些合同,幾乎都是一次性的,把掃出來(lái)的東西直接放在服務(wù)器上。后邊怎么針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)、怎么優(yōu)化掃出來(lái)的東西都沒(méi)有,更不要說(shuō)傳播和改進(jìn)。”前文所述文保信息化專家如此舉例。

無(wú)論如何,數(shù)字化之后,“不了了之”是大多數(shù)結(jié)局。

“在進(jìn)行了大規(guī)模的數(shù)字化采集之后,確實(shí)有一個(gè)數(shù)字資源如何利用的問(wèn)題。”祁慶國(guó)認(rèn)為,“而不是鎖在保險(xiǎn)柜里,值幾千萬(wàn)元。”

調(diào)動(dòng)公眾的力量

聯(lián)合國(guó)教科文組織與騰訊合作的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化項(xiàng)目“開(kāi)放的傳統(tǒng)游戲數(shù)字圖書(shū)館”,主要利用現(xiàn)代信息通訊技術(shù)對(duì)全球范圍內(nèi)有代表性的傳統(tǒng)游戲進(jìn)行收集、保存。

2016年1月,來(lái)自世界各國(guó)的專家團(tuán)隊(duì)將進(jìn)行“千年游戲行走之旅”,前往孟加拉對(duì)當(dāng)?shù)匕ò偷稀⒍放T趦?nèi)的4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行考察、收集等工作。

游戲被歷史學(xué)家認(rèn)為是人類文化產(chǎn)生中一種初始且必要的活動(dòng):傳統(tǒng)游戲中折射出了人類的知識(shí)與社會(huì)。同時(shí)也傳遞了團(tuán)結(jié)、多樣性和包容的價(jià)值,從過(guò)去到現(xiàn)在都在社會(huì)中扮演著重要角色。

1999年第三次體育運(yùn)動(dòng)部長(zhǎng)國(guó)際會(huì)議曾專門(mén)發(fā)布了“世界傳統(tǒng)游戲與運(yùn)動(dòng)名錄”,呼吁世界各國(guó)對(duì)此進(jìn)行保護(hù)。

與常見(jiàn)的照片、視頻保存非物質(zhì)文化遺產(chǎn)不同,“開(kāi)放的傳統(tǒng)游戲數(shù)字圖書(shū)館”有望成為目前全球最大的在線傳統(tǒng)游戲保護(hù)平臺(tái)。

騰訊互動(dòng)娛樂(lè)研發(fā)部總經(jīng)理聶志明告訴《瞭望東方周刊》,在這個(gè)平臺(tái)上“一個(gè)人都可以把自己對(duì)傳統(tǒng)游戲的理解、知識(shí),甚至是收集和保護(hù)的經(jīng)驗(yàn)通過(guò)這個(gè)平臺(tái)分享出來(lái)。即使有再?gòu)?qiáng)的技術(shù)支撐和互聯(lián)網(wǎng)手段,如果只是我們自己參與,只能做到收集與傳播的萬(wàn)分之一,剩下的絕大多數(shù)內(nèi)容需要大家共同努力才能完成。”

斯托爾蒂則強(qiáng)調(diào),與保存文化遺產(chǎn)同樣重要的是,這些知識(shí)要留存在公共領(lǐng)域,要讓任何人都能夠獲取。

數(shù)字化對(duì)文化遺產(chǎn)保護(hù)最大的貢獻(xiàn)就是突破了時(shí)間和空間的限制。

當(dāng)然首要的意義還是打破了封鎖和行業(yè)壟斷。“過(guò)去行業(yè)、部門(mén)壁壘、小團(tuán)體主義、兄弟行業(yè)單位很難看到資料,現(xiàn)在已被數(shù)字化打破。”祁慶國(guó)覺(jué)得,更重要的是“知識(shí)獲取邊界的延展,才能真正推進(jìn)大眾智力發(fā)展,促進(jìn)大眾審美的提高。”

而隨著公眾網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達(dá)和數(shù)字設(shè)備的普及,大眾化技術(shù)可以支撐,使公眾參與到文化遺產(chǎn)數(shù)字化的工作中。霍曉衛(wèi)把這項(xiàng)嘗試運(yùn)用在迪慶獨(dú)克宗古城的恢復(fù)重建中。

2014年,獨(dú)克宗古城大火,三分之二城區(qū)被毀。復(fù)建規(guī)劃時(shí)人們才發(fā)現(xiàn),這座有1300多年歷史的“月光城”資料寥寥。

考慮近年來(lái)有大量游客曾攜帶iPad、iPhone、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品進(jìn)入過(guò)獨(dú)克宗,霍曉衛(wèi)團(tuán)隊(duì)設(shè)想,通過(guò)一個(gè)合適的方式把這些人的信息匯集起來(lái),再經(jīng)過(guò)辨識(shí),支撐后期的文化遺產(chǎn)保護(hù)和重建的設(shè)計(jì)工作。

最終,他們建立了互聯(lián)網(wǎng)和微信兩個(gè)重建資料收集平臺(tái)。

“香格里拉重生”微信平臺(tái)建立初期,就收到了400多網(wǎng)友的近2000張照片,對(duì)后期重建工作起到了一定作用。

通過(guò)這一實(shí)踐,霍曉衛(wèi)等人意識(shí)到公眾參與到數(shù)字化是行之有效的方式。后來(lái)霍曉衛(wèi)和尼泊爾專家交流時(shí)提到這個(gè)思路,對(duì)方遺憾知之恨晚。

“互聯(lián)網(wǎng)+”的想象空間

不過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”、“大數(shù)據(jù)”等前沿技術(shù)理念和文化遺產(chǎn)的結(jié)合需要時(shí)間。

歐洲從2008年起搭建文化遺產(chǎn)資源平臺(tái),并希望以此發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。該工程到2015年完成了約3億件遺產(chǎn)的數(shù)字化,據(jù)估計(jì)還有近十倍于此的遺產(chǎn)需要數(shù)字化。而在這3億件中,只有約十分之一出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)上。

作為公益行為或商業(yè)任務(wù),全球的先進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)公司都在嘗試將文化遺產(chǎn)上網(wǎng)。

阿密特.蘇德是Google文化學(xué)院創(chuàng)始人、總監(jiān)。“我們的愿望是,利用現(xiàn)有的全部技術(shù),盡可能展示更多的作品。”他對(duì)《瞭望東方周刊》說(shuō)。

包括藝術(shù)計(jì)劃、檔案展覽和世界奇觀三大項(xiàng)目在內(nèi)的Google文化學(xué)院目前在超過(guò)60個(gè)國(guó)家有800多個(gè)合作伙伴。其初衷是讓用戶更好地訪問(wèn)Google的文化內(nèi)容。

最開(kāi)始Google文化學(xué)院必須去說(shuō)服一些大的博物館。這是一個(gè)極其不容易的過(guò)程,需要向?qū)Ψ浇忉孏oogle文化學(xué)院有怎樣的功能。

對(duì)線上博物館最大的反對(duì)聲音是:它可能導(dǎo)致參觀實(shí)體博物館的人減少。

在對(duì)博物館上網(wǎng)批評(píng)聲音很大的意大利,其文化部門(mén)發(fā)言人反駁:實(shí)際情況完全相反,在線上展現(xiàn)的藝術(shù)品越多,就會(huì)有更多的人想去博物館實(shí)地體驗(yàn)。

在加入Google文化學(xué)院之前,被稱為意大利國(guó)寶的烏菲齊美術(shù)館網(wǎng)站每天大約有5000瀏覽者,之后是3萬(wàn)到4萬(wàn)人次。

騰訊是在一次偶然的對(duì)外交流中了解到,聯(lián)合國(guó)教科文組織也正在尋找一家領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司,期望以云技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)民間游戲的傳承和保護(hù),騰訊就在他們的合作意向之列。

騰訊集團(tuán)副總裁兼騰訊影業(yè)CEO程武則告訴《瞭望東方周刊》:“我們也想到,除了云技術(shù)之外,基于我們的在線游戲業(yè)務(wù),或許還能探索出更多對(duì)于傳統(tǒng)游戲保護(hù)和傳承的可能性。”

他設(shè)想中的這些可能性還包括文學(xué)、動(dòng)漫甚至是影視等更多在線互動(dòng)的娛樂(lè)方式。

祁慶國(guó)的總結(jié)是:“最寶貴的其實(shí)不是那個(gè)實(shí)體,而是里面的信息。物質(zhì)的東西終究要消亡,如果它的信息和知識(shí)智慧可以一代代傳下去,所謂文保的目的就達(dá)到了。”

而宋俊華強(qiáng)調(diào),非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的數(shù)字化保護(hù),實(shí)際是用技術(shù)將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)轉(zhuǎn)換、再現(xiàn)、復(fù)原成可共享、可再生的數(shù)字形態(tài),“并以新的視角加以解讀,以新的方式加以保存,以新的需求加以利用。”

Google 文化學(xué)院頁(yè)面