“天梯”引路人

陳莉莉

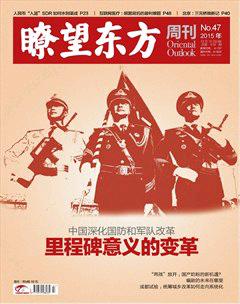

《喜馬拉雅天梯》劇照

到2015年,西藏登山學校的9個批次已招收近300名學生,協(xié)助100多名探險愛好者登上了8848米的珠穆朗瑪峰。

挑戰(zhàn)與征服自然的野心和愿望,使過去十幾年間攀登珠峰的商業(yè)價格由十幾萬元開始,經(jīng)過20萬元、25萬元、30萬元的階段,到現(xiàn)在的33萬元。

這一現(xiàn)象,多多少少改變了喜馬拉雅山腳下人們的生活方式,也形成了西藏特有的登山產(chǎn)業(yè)。

成立于1999年的西藏登山學校是全球唯一一所以培養(yǎng)高山向?qū)槟康牡膶W校,并在成立不久成為國家扶貧項目,免費招收來自珠峰腳下的藏族少年。

3年內(nèi),他們被培養(yǎng)成珠峰探險者們的引路人,由此成為收入穩(wěn)定的登山向?qū)А闹榉暹~向城市再回到珠峰,這些引路少年們也為自己選擇了一條有別于父老鄉(xiāng)親的人生路。

向珠峰

索朗多吉在屏幕上一出現(xiàn),身邊的小女生就發(fā)出了“好帥”的感慨。除了帥和俏皮,即使在海拔7000米以上,他堅持要用防曬霜的舉止,讓電影院里笑出了聲。

這是紀錄片《喜馬拉雅天梯》播放時,第二次集中性的笑聲。

第一次是攝像師問很小的孩子:“長大了想干什么?”小孩說:“當干部。當不了干部就當農(nóng)民。”

《喜馬拉雅天梯》登山向?qū)У娜合窭铮骼识嗉摲f而出,成為“主角”。長長的睫毛和辮子,使他具有極高的辨識度。

他出生在西藏日喀則地區(qū)聶拉木縣乃龍鄉(xiāng)達曲村。“家鄉(xiāng)比較落后,父老鄉(xiāng)親都不愿讓孩子上學。”他告訴《瞭望東方周刊》,即使不需要學費、還有每月50元補助。

《喜馬拉雅天梯》拍攝制作歷時4年,完整記錄了多名年輕登山向?qū)阃蛻粼谥榉灞逼碌琼數(shù)娜^程。

“喜馬拉雅天梯”來自西藏巖壁上經(jīng)常可見的白色小梯子——當?shù)厝藢⑦@個“天梯”畫出,并相信它可以接引逝者的靈魂通往天堂。而索朗多吉這樣的珠峰引路少年們正是登山者的“天梯”。

最近20年間,有數(shù)千人利用商業(yè)服務成功攀登珠峰:商業(yè)登山公司提供向?qū)А⒀鯕狻I地服務、適應訓練、物資運輸、危險線路的安全保障、醫(yī)療救助等,但并不保證一定登頂。但客戶必須依靠這種服務才有可能成功。

國內(nèi)早期商業(yè)攀登珠峰的案例就是2003年張朝陽、王石等帶領的中國業(yè)余愛好者登山隊。他們預算約200萬元人民幣,還支付了十幾萬美元雇傭來自尼泊爾的夏爾巴向?qū)В罱K40多人的隊伍中有兩名漢族登山者成功登頂。

6年前的一天,索朗多吉在318國道上坐車、第一次去拉薩入學登山學校。

“318”是中國最長的國道,起點為上海人民廣場,終點為西藏聶拉木縣樟木鎮(zhèn)友誼橋,全長5476公里。

因為經(jīng)歷各種地貌,它也是中國鮮有的帶有青春、冒險、勇氣標簽的路線。每年夏天,這條長長的路上匯聚了各色人群,通過不同的方式,騎車、徒步、自駕等,完成自己的朝圣之旅。

生于高原的索朗多吉也由此走向珠峰。

來到西藏登山學校4個月后,他就以協(xié)作的身份,隨隊攀登海拔6206米的啟孜峰——西藏登山隊的訓練基地。那是索朗多吉第一次攀登雪山,但沒有登頂,“因為還是學生,主要是學習。”

索朗多吉于2014年5月25日登頂珠峰。雖然攀登過諸多高峰,但索朗多吉說自己還不能帶客戶上到8000米以上,“我還要再好好學習。”

他寫過一首長詩《我是一名登山運動員》,其中說“練了體育才知道,堅持的意義,是沒有克服不了的困難。”

索朗多吉是西藏登山學校的第六批學員。在這個學校里,他有一個同鄉(xiāng)的師兄,還有一個同村的師弟。

同齡的朋友們都在家里干農(nóng)活,很少有人出來打工。他現(xiàn)在每月2500元工資,加上登頂?shù)莫劷鸬龋畹眠€算好,“如果沒有登山,就沒有我現(xiàn)在的生活”。

西藏登山學校的學員在進行攀巖訓練

登山者之變

變化的是生活,不變的是信仰。

出發(fā)前,無論年紀多大的學生和教練都會祈福、誦經(jīng),河谷中的珠峰大本營亮起五色經(jīng)幡,很多人在登山服里有開光的信物。

2014年5月25日那天,索朗多吉親吻了珠峰頂?shù)耐恋兀耐閭円矔跊_頂前誦讀經(jīng)文。

登山也是一種裂變。向?qū)Т闻嗟母赣H阿古桑吉就是珠峰腳下絨布寺的喇嘛。他說:“珠穆朗瑪峰是西藏無比神圣的神山,這里有蓮花生大師欽命的守護神,還有那么多得道高僧的圣跡。以前是這樣守護她的,現(xiàn)在登珠峰成了一種時尚,我能說什么呢?”

可是次培登頂那天,阿古桑吉一直在大本營用高倍望遠鏡跟隨著兒子的腳步。

還有普布頓珠,一生都在攀登雪山,卻希望兒子考入內(nèi)地的大學、遠離登山。

普布頓珠是西藏登山學校的第一批學員,現(xiàn)在是學校副校長。

1999年入學,16年后,他從登山一線退下來,期間創(chuàng)造過無氧登頂珠峰的“奇跡”。

海拔7000米以上,含氧量只相當于地平線的30%。極端環(huán)境將人推向生死之間的極限。

因為這個原因,普布頓珠在距離峰頂只有100米的時候,曾經(jīng)拒絕讓自己的客戶登頂。

客戶很生氣,因為他認為自己有能力堅持最后一所登上世界之巔。這一點普布頓珠也承認,但是他看出了登山者沒有看到的危險:那個太過激動興奮的男人,很有可能沒有力氣下來。

珠峰的冰雪里埋葬著許多遇難者的遺體——很多成為地標,注釋該地距離峰頂?shù)木嚯x。太多死亡并非臨近頂峰時的衰竭,恰是最高潮興奮之后的樂極生悲。

在學生眼中,普布頓珠不茍言笑,甚至還有嚴厲的處罰。但每次登頂前,他會在大本營的帳篷里給將要登頂?shù)膶W員們發(fā)小禮物,并且大大小小的事情,絮絮念個不停。

現(xiàn)在,普布頓珠全家都已搬到學校居住。2014年他的愿望也得以實現(xiàn),兒子入學內(nèi)地。

西藏登山之路

在東西最長2000多公里、南北最寬900多公里的西藏,珠峰位于東南邊境線。

從拉薩經(jīng)最便捷的雅江谷地,開車最快兩個多小時就可以抵達被習慣稱為后藏的日喀則地區(qū)。再一路向南,半天多就可以達到珠峰大本營。

普布頓珠就來自珠峰腳下的定日縣。那里有著混居的多元化氣息,藏族、回族、漢族等等,各自帶著文化和習俗生活在這里。

提前進入冬天,流浪狗的影子在路燈之下拉得很長。馬車響著鈴鐺,綠色的郵政車慢慢地走著,一輛由拉薩開往樟木的大巴車緩緩地停了下來。這是中國境內(nèi)登頂珠峰的必經(jīng)之地以及登山向?qū)兊募亦l(xiāng)。

登山學校幾乎每兩年從日喀則地區(qū)的定日縣、聶拉木縣招收20多名初中畢業(yè)生。他們都是年齡16歲左右的藏族少年,作為登山向?qū)У呐囵B(yǎng)對象。

定日縣和聶拉木縣都位于珠峰腳下,屬于喜馬拉雅核心區(qū)。相比其他高海拔地區(qū),這里的孩子被認為更具登山潛質(zhì)。

創(chuàng)辦了西藏登山學校,被稱為“西藏登山教父”的尼瑪次仁2013年起任西藏自治區(qū)體育局副局長。

他向《瞭望東方周刊》梳理西藏擁有的資源:珠穆朗瑪?shù)?座8000米以上的高峰,50多座7000米以上的高峰和眾多6000米左右的山峰,等等。

改革開放以來,西藏的登山事業(yè)開始逐步轉(zhuǎn)入市場化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展,先后對外開放46座山峰。

就攀登珠峰而言,受地理條件和地緣因素的影響,位于尼泊爾境內(nèi)的南坡一直是攀登珠峰的主要路線,協(xié)助登山者攀登珠峰的高山向?qū)б仓饕赡岵礌柕南臓柊腿藫巍?/p>

被稱為“死亡路線”的北坡開發(fā)程度遠不及南坡,登山產(chǎn)業(yè)給西藏地區(qū)帶來的經(jīng)濟效益也不夠可觀。

由于歷史的差距,雖然西藏登山協(xié)會每年接待上百支外國登山團隊,但很多年里西藏本地的民眾因缺乏專業(yè)技能,只能提供牦牛運輸、幫廚等外圍服務。而這些外國登山者帶到西藏的夏爾巴服務人員共有數(shù)百人,并動輒支付其上百萬美元服務費。

當然,為登山者鋪路、修帳篷、背氧氣瓶,以及保護登山者安全是高山向?qū)У闹饕ぷ鳌W鳛闃O需體能的高危工作,進入登山學校的招考對象需要通過7公里長跑測試和內(nèi)容為一篇漢語作文的文化課筆試,以及嚴格的身體檢查。

每年的四月初到五月底是珠峰的登山季。這樣在寒假結(jié)束后,每年三月底四月初,登山學校的學生會和登山探險公司的老師一起進山,搭建從大本營到海拔8400米的營地。

雖然自己還有些稚嫩,但年輕向?qū)內(nèi)詴粡娬{(diào):“你們要把他們像孩子一樣保護上去,再如孩子一樣地帶下來”。

地震帶來的損失

尼瑪次仁希望通過學習法國、尼泊爾等國家發(fā)展戶外產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗,根據(jù)春夏秋冬四季不同特點在西藏打造不同形式的戶外運動,“現(xiàn)在西藏的登山產(chǎn)業(yè)應該來說還是比較成熟,有學校,有教育,有救援,各種服務體系比較完善。我們還成立了救援基金會,除了政府支持之外,還做一些民間救援。”

對于登山學校,“以后還要進行改革、學習到5年畢業(yè),也招收國際學員,同時開設戶外課程,研究高山病醫(yī)學課題等等。現(xiàn)在學校雖然影響很大,但還是民間辦學,登山也是作坊式的,以后要提升到理論層面,進行推廣。”他說。

從登山學校已走出兩名碩士研究生,一個在戶外運動專業(yè),一個是傳媒專業(yè),“他們在武漢地質(zhì)大學上學,明年畢業(yè)回學校來工作。”這是讓尼瑪仁次驕傲的兩個人。

“我們也正在開發(fā)一些徒步路線。登山不能作為一個人一輩子的職業(yè),一般40歲以后,就登不了山了。每一個登山的人都是在吃青春飯,做到高級向?qū)В簿褪谴蟾?0萬元左右的年收入。隨著將來學校的容量越來越大,畢業(yè)后的學員登山生涯結(jié)束后,除了教學以外,還可以帶客戶徒步。”尼瑪次仁對《瞭望東方周刊》表達期望。

2015年4月尼泊爾地震,之后珠峰北坡不允許攀登,“學校要給每個客戶30%到40%的賠付,但是所有成本都支出了,物資都運到了海拔8300米。學校沒有錢賠,后來通過一個關(guān)系貸款了200萬元。”尼瑪次仁提起此事就有點激動,“要是現(xiàn)在能收到明年登山人的預付款,今年的冬天就可以過去了。”

地球巔峰之處,星空、信仰,都在這些年輕向?qū)冋诖罱ǖ摹肮I(yè)化”流水線上準備實現(xiàn)。