書評美學取向相關因素研究*

◎ 徐麗芳 曾 李 王 鈺

?

書評美學取向相關因素研究*

◎徐麗芳 曾 李 王 鈺

摘要:對178個跨平臺發表的書評樣本進行的內容分析,以及利用多層線性模型對樣本展開的書評層面和平臺層面的分析表明,在不同類型書評高雅取向和大眾取向及其相關因素方面,發表書評的平臺,主要指網絡平臺的興起,書評所評論的圖書和作者體制化的程度對書評的美學取向有較大影響。

關鍵詞:書評;美學取向;高雅文化;大眾文化;多層線性模型

書評“是現代文化這巨廈不可或缺的一根梁柱”①,早在1930年代蕭乾先生即如是斷言。如今借助報刊、網絡等大眾媒介,書評在文化生產和文化消費中的地位及影響越來越顯著。書評的文、野,或者說高雅與大眾的美學取向,無疑對引領社會的讀書風氣乃至塑造其文化氛圍有至關重要的作用。

一、國內外書評研究現狀

早期書評主要是作為通報圖書信息的工具出現在科學期刊中。到18世紀,書評的評論性增強,并逐漸成為一種獨立的文體。②1935年,商務印書館出版了蕭乾的碩士學位論文《書評研究》。這可能是我國第一部③書評理論著作,它對書評的興起、書評家、閱讀藝術、批評基準、批評意識、書評寫作方法以及書評與出版家、作者、讀者的關系等進行了研究。此后,我國書評研究日益豐富,并逐漸涵蓋了書評概念④、史料研究⑤、書評美學⑥、書評傳播等方面。1990年代中后期,隨著互聯網的飛速發展,網絡及網絡書評進入了研究者視野。其中,謝琴⑦等探究了網絡書評不同于傳統書評的新特質;劉賀等人進行了網絡書評的多元價值取向研究⑧;方誠⑨、林云等分析了發表書評的網絡平臺,尤其是UGC(User Generated Content,用戶創作內容)平臺豆瓣的情況。隨著近幾年網絡書評研究成為熱點,研究者試圖從網絡特質、新功能和效用、典型案例、用戶行為等切入點研究網絡書評。

國外關于書評的研究集中在書評檢索技術、網絡書評的多元價值、基于用戶影響的書評排名、基于亞馬遜用戶研究的書評有用性分析等方面。這些研究的特點是側重實驗和經驗研究,注重用模型來探討書評相關問題。

目前,對書評的美學取向及其所反映的文化意義、影響等進行的研究還十分匱乏。本文擬從大眾文化取向和高雅文化取向的審美范疇,來研究當前我國大陸書評美學取向的相關因素。

二、當前我國大陸書評美學取向相關因素研究

本文采用內容分析法研究發表于報刊和網絡平臺的書評,探討其美學取向以及它們如何被各種因素影響。前期研究主要分3個步驟:書評取樣、對書評的美學取向進行內容分析和編碼,定義解釋變量。

1.研究方法

本次研究對象為2012—2013年中國大陸初版的當代小說書評,樣本來源于多種類型的平臺。在網絡平臺中,選取UG C網站豆瓣網和簡書網,以及P G C (Professionally Generated Content,專業生產內容)網站騰訊網的大家頻道。在傳統媒體中,既選擇了專業書評媒體《中華讀書報》《中國圖書評論》,也選擇了文學評論期刊《文學評論》《當代作家評論》。確定樣本平臺后,從豆瓣網通過一定方法抽取了91篇書評,在簡書網選擇“讀書”專題的13篇書評,在騰訊大家選擇“大家書架”“大家書評”兩個欄目的8篇書評,在《中華讀書報》選擇書評周刊文學版的9篇書評,《中國圖書評論》《文學評論》《當代作家評論》均從2012年第1期到2014年最末期尋找符合條件樣本,分別獲得16篇、3篇和38篇樣本書評。

本研究采用內容分析法對178篇樣本書評進行高雅取向(h igh ar t,HA)和大眾取向(popu lar aesthetics,PA)的編碼、評分,分值為因變量。在參考Marc Verboord關于影評文化取向相關研究成果的基礎上,從5個角度判斷一則書評是高雅取向還是大眾取向。一是從書評寫作者評論切入點的角度,將書評寫作者區分為專家、學者和普通讀者。一般專家和學者撰寫的書評有如下傾向:細致的描述和評價(HA1),進行解釋(HA2)。普通讀者則會強調自己的主觀體驗(PA1),提供實際的建議和評論(PA2)。二是從書評寫作內容的角度。高雅取向書評關注作品更為豐富和深刻的部分,它會介紹作品背景知識(H A3),將作品置于大背景下進行比較研究(HA4),討論作品的藝術特色、創新之處(HA5)。而大眾取向書評關注點較為粗淺,常常大段復述故事情節(PA3),討論故事真實與否或表達對人物、情節的個人好惡(PA4)。三是從關注作者的角度。高雅取向書評往往評價作者的藝術造詣、藝術風格(HA6);而大眾取向書評討論與文本無關的作者私生活、逸聞趣事等(PA5)。四是從書評寫作風格的角度。在謀篇布局上,高雅取向的書評邏輯結構清晰(HA7);大眾取向的書評則結構散亂、隨意(PA6)。遣詞造句上,高雅取向的書評用詞具有專業性(HA8);大眾取向的書評語言風格偏口語化或使用網絡語言(PA7),并且往往伴有錯別字和語法錯誤(PA8)。五是從書評作者態度的角度。高雅取向的書評可能在行文中透露對于大眾流行文化和“三俗”文化的蔑視(HA9);大眾取向的書評則可能有對高雅文化對其蔑視的反擊(PA9),如:

“說白了,你們就是嫉妒了。拜托,叫嚷的學者們,明顯是一本青春文學的小說何必牽扯到太高角度?你們成天叫囂的所謂正確價值觀不也在很大層面上不堪一擊嗎?這么正能量的東西偏讓你們說成邪魔歪道,真是要笑掉我等女屌絲的大牙。”

高雅取向H值和大眾取向P值的取值范圍均為0-9,數值越高表明相應的取向越明顯。

為了討論書評美學取向的相關因素,本研究引入3個維度的解釋變量。

一是評論者維度。該維度包含“評論者類型”與“評論者評論經驗”兩個方面。前者主要考察評論者的體制化程度,國外不少研究曾對其與評論傾向的關系予以關注。Snizek發現那些在更有聲望的研究機構工作的書評人在評論書籍時的傾向更為正面;而Verboord也在其研究中檢測了評論者體制化程度對于影評美學取向的影響。本研究中,“評論者類型”主要分為3類:使用網名發表書評的作者,使用真名發表書評的作者,使用真名且公布任職機構的作者,分別賦值為1、2、3。“評論者評論經驗”主要考察評論者在發表樣本書評以前發表書評的篇數。Snizek的研究發現評論者的評論經驗會影響對圖書的正負面評價傾向。

二是圖書維度。該維度涵蓋“圖書類型”和“圖書銷量”兩方面情況。“圖書類型”分為嚴肅文學圖書和通俗文學圖書兩種。根據楊春時的研究,通俗文學通常原型層面突出、以感性價值為主導,其特點為感性、通俗化和大眾化、模式化、消費性和流行性。其中性和暴力是最為普遍的題材。而嚴肅文學對現實層面的關注有著突出的表現,理性成為主導價值。其本質為現實性,特點為強烈的思想性以及對人的深切的現實關懷。如果判定所評小說為“嚴肅文學”,則賦值0,判定為“通俗文學”則為1。“圖書銷量”能夠反映其受歡迎程度。通常而言,圖書銷量高的書籍在目標讀者群上更偏向普通大眾,由此可能產生書評美學取向的不同。賦值方面,首先采用當當網上公布的銷售數據,再取其對數。

三是平臺維度。本研究將書評的傳播平臺分為網絡平臺和傳統平臺,并將網絡平臺分為用戶生產內容與專業生產內容平臺,前者賦值1,后者賦值2;將傳統平臺進一步分為偏專業性的學術期刊和偏大眾性的書評報刊前者賦值3,后者賦值4。

2.數據分析

本研究采用SPSS 22.0統計軟件進行統計處理。首先對內容分析進行編碼信度檢驗,即對兩名編碼者提供的10個文本的編碼進行測試,結果如下:P值打分的Cronbach’s α系數為0.729>0.7,結果很可信;H值打分的Cronbach’s α系數為0.839>0.7,結果很可信。總體而言,越是非專業化的網絡平臺,大眾取向值越高、高雅取向值越低;越是專業化的傳統媒體,則會獲得更高的高雅取向值和更低的大眾取向值。用戶生產內容的網絡平臺的大眾取向值高于高雅取向值,專家生產內容的網絡平臺二者值趨近;而傳統平臺上書評的高雅值大于大眾值。

檢驗各平臺的H值、P值,其方差分析結果如表1所示:從P值得分來看,F值為40.687,達到0.0001的顯著水平,可見各平臺的通俗取向水平是有明顯差異的;從H值得分來看,F值為94.417,達到0.0001的顯著水平,各平臺的高雅取向水平是有顯著差異的。

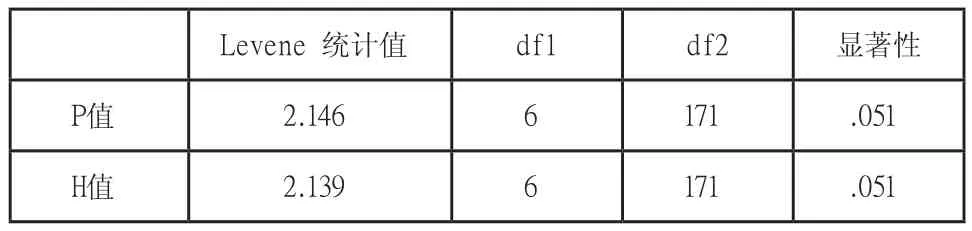

檢驗這幾個平臺的方差齊性情況,結果如表2所示:P值所得到的L eve ne統計值為2.146,p=0.051>0.05;H值所得到的L e ve n e統計值為2.139,p=0.051>0.05,樣本總體滿足方差齊性要求。

表2 P值、H值方差齊性檢測

3.研究結果

采用多層線性模型(Multilevel Modeling,MLM)對書評和平臺進行多層線性分析,在不同類型書評的高雅取向和大眾取向方面分別有了一些發現(見表3)。

(1)高雅取向

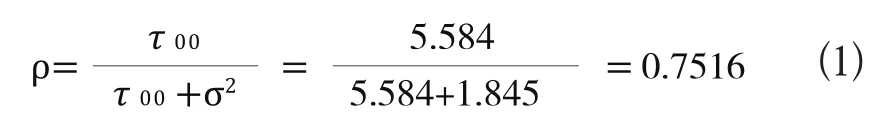

首先考察兩層均無任何自變量的模型1(零模型),發現平臺層面的隨機方差為5.584(p<0.01),意味著各平臺的H值存在顯著差異(見公式1)。根據兩層的隨機效應計算組內相關系數ρ,用來說明平臺間的差異可以解釋美學取向方差的程度。結果表明H值的總變異中有75.16%來自平臺之間的差異,而24.84%的變異來自書評自身屬性。也即書評發表的平臺類型極大地影響了其寫作風格和美學取向。

在模型1的基礎上加入前述3個層面的變量得到模型2(協方差模型),可看出圖書類型、平臺類型與書評的高雅取向值有較為顯著的相關關系。書評發表平臺越是趨向于傳統、專業性媒體,則H值越高;反之,H值越低。同樣的,書評所評論的圖書越是偏向嚴肅圖書,H值越高;越是偏向嚴肅類圖書,H值就越低。

在模型2的基礎上繼續納入平臺層面的4個平均變量,可得到模型3(情境模型)。在此模型中,平均銷量對數對書評的高雅取向具有顯著影響;但是各情境變量的第二層回歸模式斜率項的估計值均未達到顯著水平,顯見不存在“情境效應”。

(2)大眾取向

在模型1(零模型)中,平臺層面的隨機方差為3.977(p<0.001),表明各平臺的H值存在顯著性差異。根據兩層的隨機效應計算組內相關系數,說明P值的總變異中有52.59%來自平臺之間的差異,而47.41%的變異來自書評自身屬性。也即發表平臺的類型對書評選擇流行取向的美學風格也有很大影響,但是程度不及對高雅取向的影響。

在模型1基礎上加入3個層面的變量得到模型2(協方差模型),可看出圖書類型、作者經驗、平臺屬性與圖書銷量都與書評的大眾取向值有較為顯著的相關關系。圖書類型越是偏向大眾類型,P值就越高;反之,P值就越低。書評發表平臺越是趨向于大眾性網絡平臺,則P值越高;反之,則P值越低。作者經驗越多,則P值越高。圖書銷量越多,P值也越高。

在模型2的基礎上納入平臺層面4個平均變量得到模型3(情境模型)。在此模型中,圖書類型與作者經驗對P值有顯著影響;但是同樣不存在“情境效應”。

三、未來展望

本研究的重點并不在于找到一種反映書評美學取向相關因素的模型,而是通過不同模型來發現盡可能多的相關因素,即厘清究竟是什么影響并塑造了當下書評的面貌與生態。結果表明:首先,發表書評的平臺類型對書評的美學取向影響最大。傳統平臺上的書評維持著高雅文化取向,而網絡平臺上的書評有明顯的大眾文化傾向。在傳統文化生產領域,書報刊編輯及其所屬機構充當著“把關人”角色,他們根據傳統主流文化的審美和質量標準選擇作品,從而將“不達標”的書評阻擋在公開發表的門檻之外。然而,網絡科技的發展正在深刻地改變著這一狀況。互聯網理論上賦予了每個人從事文化生產的權利和便利,其與發表空間的無限性以及“把關人”角色的缺位互為因果,使得網絡平臺成為一種獨立的文化生產和消費場域,并建立和遵循著自己的生產標準和消費準則。如果說傳統平臺往往將書評質量作為安身立命之本,對于網絡平臺而言,內容達到相當數量是其生存的先決條件,而“點擊率”“轉發率”則成為評價質量的主要指標。這就注定了網絡平臺上發表的內容必然是泥沙俱下、參一致。”最后,評論者的身份以及評論者創作評論的數量與其大眾取向程度具有正相關性。隨著“文化工業”興起,“為消費而生產”的資本邏輯驅動著出版產業。如果說以傳統出版為核心的“讀”“寫”要求讀者和作者在學識、素養、水平上均達到一定水準,那么網絡時代,自覺或不自覺地與最廣大人群的水準和趣味匹配的寫作者往往擁有最大的市場份額;而他們為了維持市場地位,必須保持一定數量的內容產出。更有甚者,文化符號產品的超量生產使得文化工業除了生產文化商品外,還需進一步生產商品的消費需求。在此背景下,那些單純以促銷為目的的“職業書評家”甚至“書托”迎合大眾審美趣味,大量發表以刺激消費為目的的書評文章,是文化工業的必然產物。而網絡的匿名性,使書評寫作者可以無顧忌地以“吸引眼球”為主要甚至唯一目標——這也是與使用真名甚至公布任職機構的作者相比,只用網名寫作和發表書評的作者,其作品更容易帶上濃厚的大眾美學色彩的原因。

綜上,目前“高雅取向”仍是書評寫作質量的一種評判標準,但隨著網絡影響力越來越大,這一路書評的陣地正在喪失。如果不能在網絡平臺上萌生以高雅取向為訴求的書評陣地并解決可持續發展問題,則高雅取向和大眾取向這兩種美學取向的消長和失衡,及其對我國文化生態深遠的影響是可以預料的。差不齊、多元異質的。而“大眾化”由于更容易得到更廣泛人群的傳播,因此很容易成為這個領域的主流取向。其次,被評論圖書的類型對于書評的美學取向也存在顯著影響。通常,書評的目標讀者與圖書的目標讀者一致,故而書評的讀者偏好也與圖書的讀者偏好趨向一致。高雅取向的小說類圖書,其書評的美學取向更可能是高雅取向的;反之亦然。原因可能如Maritin(2000)指出的那樣:“要理解某一種類語篇的修辭潛能或交際特性,就必須研究語篇所表現的評價姿態如何被構建得與語篇可能讀者的姿態相兼容、相

(徐麗芳,武漢大學信息管理學院教授、博士生導師;曾李,武漢大學信息管理學院出版發行系2014級博士生;王鈺,武漢大學信息管理學院出版發行系2014級碩士生。同時感謝武漢大學信息管理學院出版發行系2013級碩士研究生張琦、陸璐和2014級碩士研究生吳亞鑫為本文的資料收集和處理付出的努力)

*本文系國家社科基金重點項目“文化產品創作生產引導機制建設研究”(項目編號:11AZD017)的成果。

注釋:

① 蕭乾. 書評研究[M]. 太原:山西人民出版社,2014.

② 徐召勛. 書評學概論[M]. 武漢:武漢大學出版社,1994:229.

③ 吳平. 書評理論研究[M]. 呼和浩特:遠方出版社,1999:54.

④ 王炎龍;黎娟. 書評概念辨析的多維視角[J].編輯之友,2011(11):20-23.

⑤ 劉淑玲. 蕭乾與京派作家的書評活動[J]. 西北民族大學學報: 哲學社會科學版, 2009 (6): 79-85.

⑥ 王麗靜. 書評對接受美學文學批評觀的借鑒[J]. 中國圖書評論, 2005 (7): 6-8.

⑦ 謝琴,段維.網絡時代的出版與獨立書評[J].中國圖書評論,2013(10):114-119.

⑧ 劉賀. 數字化書評對大眾閱讀影響力探析[ J].圖書館理論與實踐,2011(1):38-39.

⑨ 方誠. 豆瓣網:當傳統出版業遭遇SNS網站[J].新聞傳播,2009(12):22-23.

⑩ 林云,馮釗. 數字閱讀環境下的國內書評網站——以豆瓣網為例[J].圖書館研究,2014(3):14-16.

? Ryang H, Yun U. Book review retrieval techniques for adopting estimated reviewer quality[M].//Convergence and Hybrid Information Technology. Springer Berlin Heidelberg, 2012: 550-557.

? Tian S, Hao X. Predicting the Helpfulness of Online Book Reviews[M]//Knowledge Engineering and Management. Springer Berlin Heidelberg, 2014: 137-145.

? Yun U, Ryang H. Ranking Book Reviews Based on User Influence[M]//Multimedia and Ubiquitous Engineering. Springer Netherlands, 2013: 135-141.

? Susan M. Mudambi, David Schuff. What makes a helpful online review? A study of customer reviews on AMAZON.COM[J]. MIS Quarterly, 2010(3):185-200.

? 在一本書的評論頁面,按照時間順序選取最中間或者后一篇書評。即總書評N為單數時,選取時間順序第(N+1)/2篇,N為雙數時,選取時間順序第N/2+1篇。選取中間是為了避免靠前的書評可能是出版單位為了宣傳需要而發的書評。豆瓣一個標簽下的書籍只能回溯到50頁以內,所以樣本量從2012年3月份開始,對結果影響有限。

? 每個月第一期的書評文章,2012-2013年出版的符合樣本量的書籍。

? Verboord M. The impact of peer-produced criticism on cultural evaluation: A multilevel analysis of discourse employment in online and offline film reviews[J]. New Media & Society, 2014, 16(6):921-940.

?? 郭小四身高不夠情商一流(評論: 小時代1.0折紙時代)[EB/OL]. http:// book.douban.com/review/6197287/.[2014-12-14].

?? suSnizek W E, Fuhrman E R. Some factors affecting the evaluative content of book reviews in sociology[J]. The American Sociologist, 1979(02): 108–114.

? Martin J R. Beyond exchange: Appraisal systems in English[J]. Evaluation in text: Authorial stance and the construction of discourse, 2000(01): 142-175.