現實主義理論靠實事求是得以發展

現實主義理論靠實事求是得以發展

自第一次世界大戰結束以來,現代國際關系理論得到了長足發展。在眾多國際關系學術流派中,現實主義理論經歷的發展階段最多,理論的繼承性最強,解釋的國際現象最為廣泛。筆者認為,現實主義理論之所以比其他理論流派進步得快,主要原因是其內涵包含了實事求是的科學精神。“現實主義”(realism)一詞的含義,就是強調對客觀世界的認識應該與客觀實際存在相一致。

研究者具有科學精神的一個重要內容,就是能夠承認自己以往的認識錯誤并加以改正。一個典型的例子,是英國物理學家斯蒂芬·霍金于20世紀70年代提出了“黑洞悖論”學說,但進入21世紀后他承認自己對“黑洞無所不吞”的判斷是錯誤的,2014年他在網上表示,黑洞理論是他一生中鑄成的“大錯”。事實上,凡是科學的理論都是依據客觀事實來判斷自身正誤的,并依據新觀察到的事實不斷對自身進行修正。至今,現實主義理論經歷的四個發展階段就體現了這種科學的精神,即堅持實事求是的原則。國際關系理論建設的科學精神體現為:堅持以客觀的國際政治現實事件檢驗理論觀點,不脫離國際關系的客觀現實生活,這樣才能使理論研究有生命力。

面對第一次世界大戰之后世界和平難以維護的客觀現實,現實主義理論家們創建了“古典現實主義”理論。古典現實主義理論在國家利益、綜合實力、國際權力、國家主權、民族主義、決策原理等方面的研究取得了很多成果,主要是關于國際戰爭和國際沖突的研究。冷戰中期,面臨兩極格局的相對穩定狀態和爆發新的世界大戰危險明顯下降的趨勢,現實主義理論家超越古典現實主義,對為什么世界和平得以維持的新的客觀現實進行研究。由此,借助行為主義理論和博弈論,現實主義理論研究走上了科學化的道路。此后出現的“結構現實主義”理論體現了現實主義理論科學化的重大進步。結構現實主義從國際體系的層面解釋了國際格局對國際和平穩定性的影響,這不僅提供了從體系層面分析國際關系的視角,如無政府體系和權力格局,而且明確了國際關系分析的三個層次:個人、國家和體系。這為現實主義理論的進一步發展奠定了新的研究方法基礎。

冷戰結束后,美國主導下的單極格局不但保持了冷戰時期國際和平的穩定性,而且大國之間的戰略競爭也變得更加緩和,甚至連冷戰時期兩大軍事同盟對抗的局面都不復存在。由于結構現實主義理論無法解釋為什么沒有形成新的軍事集團對抗,于是現實主義學者分別從體系和國家兩個層次尋找答案。由此,繼續在體系層次改進相關理論的學者創建了“進攻性現實主義”理論,將當今沒有出現新的軍事同盟對抗的原因歸為:從體系層面看,在單極格局下,沒有任何國家能組建起與霸權國相對抗的實力聯盟。而從國家層面尋找答案的學者則創建了“新古典現實主義”理論,重新打開“國家”這個黑箱,從國家性質的角度解釋沒有形成軍事集團對抗的原因。

2008年全球金融危機爆發后,中國崛起和美國相對衰落同步發生。中國崛起改變了國際格局,隨之產生了許多已有現實主義理論無法解釋的新的客觀現象,如為何多極化沒能形成,反而出現了兩極化趨勢?為何冷戰后崛起國可以通過非戰爭的方式改變國際格局?崛起國的物質實力并不強于霸權國,但為何能在綜合實力上縮小與霸權國的差距?借助中國古代“政治決定論”的思想,現實主義理論家重新引入“政治領導”這個自變量,創建了“道義現實主義”理論。這種理論以“國家領導”的類型解釋國際格局的變化,以“國際領導”的類型解釋國際規范的變化。這種理論不但能解釋當前客觀的國際現象,而且能對國際政治的發展趨勢有一定的預測力。

簡言之,現實主義理論堅持的實事求是原則有兩個核心要素:一是不斷用客觀現實檢驗自己的理論是否適用,理論建設緊密結合客觀事件,而不是空對空的概念辨析;二是當已有理論不能解釋新的客觀現象時,就對原理論進行修正,從而創建出新的理論。現實主義理論的進步是在承認已有理論缺陷的基礎上進行的,這體現了現實主義理論流派的實事求是原則。

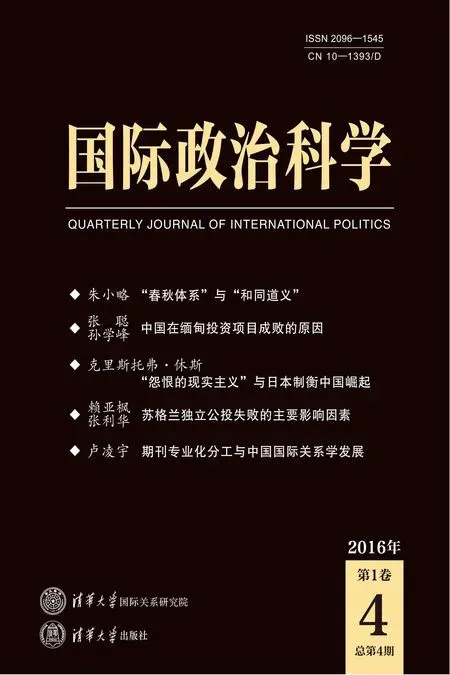

在《國際政治科學》編輯部收到的有關理論研究的稿件中,有些只討論概念而不與任何國際關系現象掛鉤。這種從概念到概念的辨析文章有可能適于某些學科的討論,但顯然已經超越了國際關系理論的研究范疇,因為國際關系理論是指那些解釋國際關系現象的專門理論。為了促進我國國際關系理論研究取得實質性進展,《國際政治科學》非常愿意發表與具體國際現象緊密相關的理論研究成果,希望學界同仁給予大力支持。

閻學通

2016年11月