一種雙斷口真空斷路器的設計

盧留洋 沙云鵬 王剛

(平高集團有限公司,河南 平頂山 467001)

0 引言

無功功率補償裝置在供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。而在12kV-40.5kV的系統中,進行無功功率補償最實用、最經濟的方法就是安裝并聯電容器組。而投切電容器組開關性能的優劣對能否成功完成任務至關重要。而且,投切電容器組開關的動作十分頻繁,幾乎每天都在動作。然而,根據當前電網的運行經驗,目前真空斷路器在投切電容器組時的重燃概率依然居高不下。由于電容器組開關的頻繁操作,致使系統中故障頻發,給電力設備帶來嚴重的危害,同時也限制了真空斷路器在這一方面的應用。因此如何提高真空斷路器投切電容器組的能力,這是電網安全運行方面迫切需要解決的問題,也是真空開關設備研究、制造和生產部門必須面臨的重要課題。

一、結構設計

(一)設計背景

雙斷口布置的開斷能力是單斷口開斷能力的2倍以上。在第一個間隙發生擊穿情況下,另一個間隙經常臨時耐受整個TRV而沒有使兩個間隙發生最終擊穿故障。在較高的電壓等級,例如40.5kV,斷路器難以通過電容器開斷試驗。若將兩個滅弧室串聯起來,兩個滅弧室中的每一個都具有單獨的重擊穿概率,擊穿概率與觸頭行程為非線性關系。在觸頭開距為2×14mm時,與單開距28mm相比,絕緣耐受電壓增加約40%。因為真空間隙的快速恢復,單只滅弧室可能的擊穿不會導致完全擊穿。在第二只滅弧室也發生擊穿的情況下,將面臨老煉的第一只滅弧室比以前具有更強的耐受能力。比如,在真空間隙為1.6mm時,1個真空滅弧室只能承受16kV的恢復電壓;2個真空滅弧室串聯時可以承受的恢復電壓為51kV。同樣,當真空間隙為2mm時,一個真空滅弧室只能承受38kV的恢復電壓,2個真空滅弧室串聯則可承受100kV。可見,雙斷口真空斷路器無論從絕緣水平,開斷能力,還是從重擊穿概率低等方面都優于單斷口,在現有的技術基礎上,雙斷口滅弧室串聯是解決真空斷路器投切電容器組開關重燃概率高的根本途徑。

(二)設計方案

斷路器在開斷和關合電容器組的瞬時,所處系統電壓的初相角通常都是隨機的和不確定的,因此會產生不同程度的暫態過程。比如,在關合電容器組時,常常會產生幅值很高的涌流和過電壓,尤其是背對背電容器組的關合,涌流可能達額定電流的百倍。不僅對系統中的設備不利,還可能引起繼電保護的誤動作,影響電力系統的穩定。

較大的電容器組關合涌流,易引起觸頭的熔焊,增加了開關分斷電容器組時的重燃概率。從型式試驗統計數據中得知,投切電容器組試驗時,合分操作的重燃概率大于單分操作的重燃概率。當斷路器合閘時,由于預擊穿電弧的作用,使觸頭形成細微的焊點。當觸頭再次分閘時,尤其是分閘電流較小時,細微的焊點被拉斷,形成微小凸起。細微焊點的凸起可能成為恢復電壓連續擊穿的原因,即重燃或重擊穿。并且,這種凸起可能成為下次合閘時預擊穿的觸發點,引起預擊穿的距離及時間變長,從而增加下一次分閘后的重擊穿概率。尤其是關合背對背電容器組時,合閘涌流較大,更容易造成觸頭的熔焊,增加分閘后的重擊穿概率。

二、結構實現

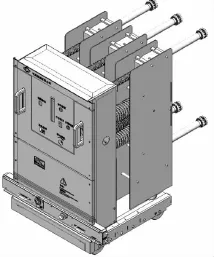

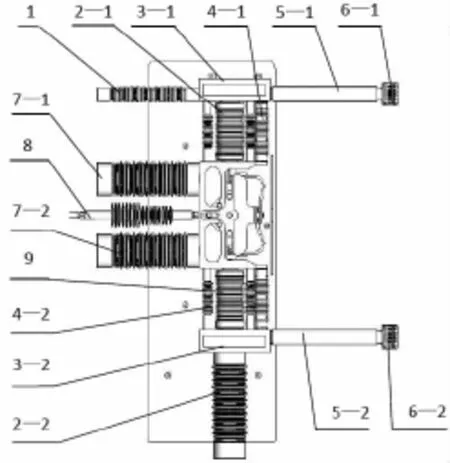

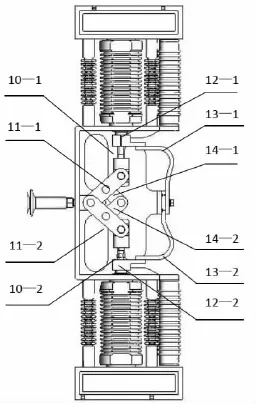

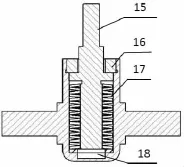

針對以上分析,結構技術方案有兩點,一是采用了全新的傳動箱,設計出能夠保證兩個滅弧室同時開斷的執行機構,如下圖1所示;二是雙斷口真空斷路器的本體設計,將兩個真空滅弧室豎直排列,結構緊湊,外觀具有設計性,如下圖2所示,雙斷口真空斷路器整體結構如下圖3所示。

圖1 雙斷口真空斷路器

圖2 雙斷口真空斷路器單極裝配

圖3 雙斷口真空斷路器單極斷口裝配

圖4 超程裝置的結構示意圖

三、結論

1.該新型斷路器設計解決了真空斷路器在電力系統中在投切電容器組時重燃率高的問題,具有很高的技術價值和實用價值;

2.該新型斷路器設計能夠解決目前國內外真空斷路器在切合電容器組時,產生涌流,易發生重擊穿等引起系統操作過電壓的難題,大大推進真空斷路器技術在無功補償系統中的應用,同時提高電能質量,穩定電網運行,具有重大的社會與經濟效益;

3.斷路器結構緊湊簡單,所采用的真空滅弧室為市場上通用的滅弧室,結構件為普通機加件,成本價格低;產品安裝簡單,總體分析,經濟性好;以環保型真空斷路器為基礎,環境友好。

[1]沈忠威,薛培鑫.淺談真空斷路器觸頭自閉力與合閘彈跳[J].高壓電器,2004,05:385-387.

[2]機械設計手冊.第 2卷/機械設計手冊編委會編著.3版.機械工業出版社,2004.8.

[3]張福民,王富東.ZN 85A-40.5 真空斷路器的設計.蘇州大學,2009.

[4]徐國政,張節容,錢家驪等.高壓斷路器原理和應用[M].北京:清華大學出版社,2000.

[5]施 圍,邱毓昌,張喬根.高電壓工程基礎[M].北京:機械工業出版社,2006.

[6]林莘.現代高壓電器技術[M].北京:機械工業出版社,2011.

[7]李秀珍.機械設計基礎[M].北京:機械工業出版社,2009.

[8]孫 恒.機械原理[M].北京:高等教育出版社,2006.

[9]楊黎明.機械原理及機械零件[M].北京:高等教育出版社,1982.

[10]黎 斌.SF6 高壓電器設計[M].北京:機械工業出版社,2003.