SWMM模型中不同LID措施在排水系統(tǒng)模擬中的應(yīng)用

余 嶸,趙 丹,劉淵博,嚴(yán) 程,逯佩寧, 赫雷剛(西安工程大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,陜西 西安 710048)

近年來,城市內(nèi)澇現(xiàn)象出現(xiàn)的頻率增大,遇到強(qiáng)度較大的暴雨時(shí),城市排水管網(wǎng)無法承受,不能及時(shí)排走,在城市低洼處極易形成積水,給居民和城市交通的正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成嚴(yán)重影響。因此,合理地設(shè)計(jì)城市雨水管網(wǎng)變得十分必要和緊迫。從20世紀(jì)70年代開始,美國等一些發(fā)達(dá)國家就開始使用數(shù)學(xué)模型模擬城市地表徑流對(duì)降雨的事件的影響,對(duì)城市防洪和管網(wǎng)進(jìn)行規(guī)劃和優(yōu)化[1]。我國2014年版《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》也對(duì)數(shù)學(xué)模型的使用進(jìn)行了規(guī)范。規(guī)范中規(guī)定,當(dāng)匯水面積超過2 km2時(shí),應(yīng)該考慮降水時(shí)空分布的不均勻性以及管網(wǎng)匯流的過程,雨水設(shè)計(jì)流量應(yīng)當(dāng)采用數(shù)學(xué)模型計(jì)算[1]。

目前,SWMM模型在我國的使用越來越廣泛,并取得了一些成果[2,3]。有學(xué)者從降雨徑流過程和降雨徑流總量?jī)蓚€(gè)方面來驗(yàn)證SWMM的準(zhǔn)確性,所得誤差在可接受的范圍之內(nèi),證明了該模型的實(shí)用性[4]。

1 SWMM模型系統(tǒng)

SWMM模型,是一個(gè)目前廣泛應(yīng)用于城市暴雨徑流水量、水質(zhì)的模擬以及洪澇災(zāi)害預(yù)報(bào)的模型,用來模擬研究城市的降雨徑流和污染物的運(yùn)動(dòng)過程,包括地表徑流和排水管網(wǎng)中的水流,雨洪調(diào)蓄過程以及水質(zhì)的評(píng)價(jià)影響。

1.1 子流域的概化

SWMM模型中,一般將一個(gè)大的流域分割成若干個(gè)子流域,各子流域擁有各自不同的特性,根據(jù)特性的不同分別計(jì)算其徑流過程,并將最后計(jì)算的所有子流域的出流加以組合。各子流域可概化三個(gè)部分,有洼蓄量的不透水地表A1、無洼蓄量的不透水地表A2以及透水地表A3,見圖1。

圖1 子流域概化示意圖Fig.1 Simplified the sub basin network

1.2 地表產(chǎn)流過程

對(duì)于不透水的地表,在沒有滿足初損前,地表不產(chǎn)流,初損滿足后,雨水全部參與產(chǎn)流過程。對(duì)于透水地面,除了填洼初損外,還包括下滲的損失,SWMM模型中包括Horton模型、Green-Ampt模型和SCS模型3種方法用于下滲量的計(jì)算。

1.3 地表匯流過程

該過程是把各子流域的凈雨過程轉(zhuǎn)化成出流過程,它是把各子流域作為非線性水庫模型,通過聯(lián)立曼寧方程跟連續(xù)性方程來實(shí)現(xiàn)的。

1.4 排水系統(tǒng)演算過程

該過程主要包括輸送模塊和擴(kuò)展輸送模塊,通過求解圣維南方程組得出。

(2)

式中:W為子區(qū)域的寬度,m;n為曼寧粗糙系數(shù);d為水深,m;dp為滯蓄深度,m;S為子區(qū)域的坡度,m/m;V為子排水區(qū)域總水量,m3;t為時(shí)間,s;A為排水區(qū)表面積,m2;i*為凈雨強(qiáng)度,m/s;Q為出流量,m3/s。

2 研究區(qū)域及模擬分析

2.1 區(qū)域概況

該區(qū)域?yàn)殛兾魇h中市某鎮(zhèn)一住宅商業(yè)區(qū),區(qū)域東西長750 m,南北寬486 m,面積36.48 hm2,地面高程500 m左右,平均坡度5‰,地勢(shì)平坦。區(qū)域地面硬化比例較高,不透水面積所占比例約為75.5%;區(qū)域規(guī)劃的排水體制為分流制,雨水經(jīng)南北走向的支管道收集至區(qū)域下方自西向東的主干管中,最終匯流至鎮(zhèn)區(qū)干溝河的雨水排放口PFK1,主管道長785 m,支管總長3 050 m,管道最小埋深1.2 m。

2.2 區(qū)域管網(wǎng)的概化

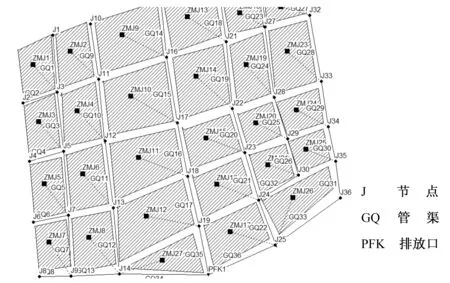

整個(gè)區(qū)域劃分為27個(gè)排水片區(qū),36個(gè)節(jié)點(diǎn),36條管道,1個(gè)排放口。具體如圖2、圖3所示。

圖2 土地使用規(guī)劃圖Fig.2 Land use plan

圖3 節(jié)點(diǎn)和管網(wǎng)概化圖Fig.3 Simplified node and pipe network

2.3 模型參數(shù)的確定

該模型所用參數(shù)使用2014年兩場(chǎng)降雨進(jìn)行率定,結(jié)合研究區(qū)域資料統(tǒng)計(jì)和特點(diǎn)分析選擇Horton公式進(jìn)行下滲計(jì)算。結(jié)合研究區(qū)域的土壤類型、地表特征,參考SWMM模型用戶手冊(cè)與國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)[5,6],取最大入滲率f0=76.2 mm/h,最小入滲率f∞=3.81 mm/h,衰減系數(shù)α=2h-1。模型中的地面匯流過程運(yùn)用非線性水庫法,其中的不透水地面的洼蓄量取2 mm,透水地面的洼蓄量取5 mm,不滲透性粗糙系數(shù)取0.015,滲透性粗糙系數(shù)取0.10,無洼地蓄水不滲透性取25%,管道粗糙系數(shù)取0.013。計(jì)算時(shí)間步長設(shè)置為60 s。

2.4 模擬情景設(shè)定

該片區(qū)可以采用漢中市暴雨強(qiáng)度公式:

(3)

式中:Q為平均降雨強(qiáng)度,L/(s·hm2)或mm/min;P為設(shè)計(jì)降雨重現(xiàn)期,a;t為降雨歷時(shí),min。

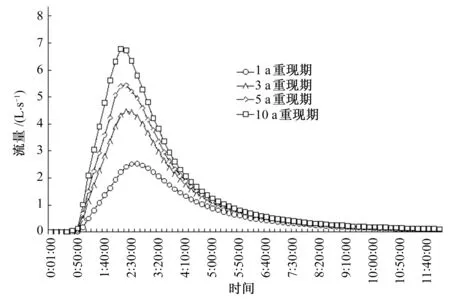

芝加哥降雨過程線模型在排水系統(tǒng)中的應(yīng)用結(jié)果已經(jīng)得到很好的證實(shí),張大偉、趙東泉等利用芝加哥降雨過程線對(duì)清華大學(xué)校園內(nèi)的一個(gè)排水系統(tǒng)進(jìn)行了模擬運(yùn)算及分析,取得了良好的效果[6]。現(xiàn)利用芝加哥降雨過程線合成重現(xiàn)期為1、3、5、10 a的設(shè)計(jì)暴雨過程線,其中雨峰系數(shù)取0.4,降雨歷時(shí)取2 h。在芝加哥降雨過程線合成的模型中,暴雨重現(xiàn)期P反映了降雨強(qiáng)度的最大值,雨峰系數(shù)r決定著降雨強(qiáng)度最大值到來的時(shí)間。合成降雨情況見表1。不同重現(xiàn)期下排放口出流過程見圖4。

從表1中可以看出隨著重現(xiàn)期的增大,設(shè)計(jì)降雨量、峰值雨強(qiáng)、累計(jì)雨量均在增大。從圖4中可以看出,隨著暴雨重現(xiàn)期的增大,排放口的峰值流量分別為:2.4、4.5、5.4、6.7 L/s,經(jīng)計(jì)算重現(xiàn)期為3、5、10 a的降雨峰值流量比重現(xiàn)期為一年的峰值流量增加了87.5%、125%、179%,隨著重現(xiàn)期的增大雨水峰值流量也隨之增加,目前國內(nèi)排水管網(wǎng)的設(shè)計(jì)重現(xiàn)期相比歐美以及日本來說都較小,當(dāng)遇到更大強(qiáng)度的暴雨時(shí),管網(wǎng)有可能因?yàn)檫^載而出現(xiàn)嚴(yán)重的溢流情況,因此設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)城鎮(zhèn)管網(wǎng)時(shí)應(yīng)做到未雨綢繆,采取一些必要的措施來增加雨水的下滲量,降低降雨過程的峰值流量。

表1 芝加哥降雨模型合成雨型Tab.1 Chicago rainfall model synthetic hyetograph

圖4 不同重現(xiàn)期下排放口的出流過程圖Fig.4 Different return period discharge outlet flow process chart

2.5 增設(shè)下凹式綠的和透水磚等LID措施改善下墊面條件

低影響開發(fā)(Low Impact Development, LID)是美國提出的一種雨水管理體系,通過分布式的截留及生物滯留措施,降低不透水性表面的面積,并通過延長徑流路徑、增加徑流時(shí)間的措施來實(shí)現(xiàn)對(duì)徑流的儲(chǔ)存、入滲以及地下水的補(bǔ)給,改變徑流排泄量的大小等,以實(shí)現(xiàn)城市雨洪資源化利用及河道生態(tài)環(huán)境保護(hù)功能[7]。

SWMM模型中可以明確模擬常見的幾種不同LID控制,其中包括滲渠、生物滯留池、雨桶、連續(xù)多孔路面系統(tǒng)以及草洼。添加LID控制時(shí)要注意,添加到子匯水面積后,地面的不滲透百分比要改為剩余的不滲透面積百分比除以非LID面積的百分比。下凹式綠地蓄集雨水的能力比普通綠地強(qiáng)很多[8],透水磚也可大大增加硬化路面的透水性,對(duì)于雨水能起到很重要的調(diào)節(jié)作用,有效減小管網(wǎng)的排水壓力。

根據(jù)該片區(qū)的實(shí)際情況,采用兩種鋪設(shè)方式進(jìn)行對(duì)比分析。第一種方式在該片區(qū)下游及子面積7、8、27、17、26建設(shè)下凹式綠地,其余子面積鋪設(shè)透水磚。第二種方式在該片區(qū)上游及子面積1、2、9、13、18建設(shè)與第一種方式等面積的下凹式綠地,其余子面積鋪設(shè)等面積的透水磚。下凹式綠的深度設(shè)為0.1 m,基于所用地區(qū)面積的限制,設(shè)計(jì)LID子面積約占總面積的25%~35%。鋪設(shè)透水磚的地區(qū)設(shè)置透水區(qū)域的蓄水深度0.3 m,占子面積的20%左右。其余的參數(shù)選擇SWMM模擬手冊(cè)中的典型參考值[9,10]。

3 模擬結(jié)果分析

改善下墊面情況,增加下凹式綠地以及透水磚LID控制后,通過SWMM導(dǎo)出的數(shù)據(jù)合成了不同重現(xiàn)期下排放口雨水流量圖,見圖5、圖6,以及圖7不同重現(xiàn)期下采用LID控制后峰值流量削減率曲線。

圖6 不同重現(xiàn)期下排放口的出流過程圖(方式二)Fig.6 Different return period discharge outlet flow process chart(method b)

圖7 不同重現(xiàn)期下采用LID控制后峰值流量削減率曲線Fig.7 The LID control under different return period after the peak flow reduction rate curve

從圖5、圖6及圖7中可以看出兩種布置形式對(duì)排放口的雨峰流量均能起到削減的作用,且兩種布置形式對(duì)雨峰流量大小的削減量大小基本相同;重現(xiàn)期為1、3、5、10 a時(shí),削減量分別為47.43%、25.50%、17.64%、10.32%,既隨著重現(xiàn)期的增大,削減率逐漸減小。

表2為不同重現(xiàn)期下各布置形式峰值流量發(fā)生時(shí)間表,從表2中可以看出,雖然兩種布置形式對(duì)雨峰流量大小的削減率基本相同但是當(dāng)下凹式綠地布置在下游時(shí)及方式一雨峰的到來時(shí)間比方式二要晚10 min,同時(shí)比現(xiàn)狀的峰值時(shí)間延遲30~40 min。所以布置方式一要優(yōu)于布置方式二。

表2 不同重現(xiàn)期下各布置形式峰值流量發(fā)生時(shí)間表Tab.2 Different return period the layout of the form of peak flow occurs schedule

由此可見,鋪設(shè)透水磚和建造下凹式綠地可有效控制洪峰流量的大小。從該小城鎮(zhèn)來看,基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)相對(duì)落后,僅在主要干道上鋪設(shè)了雨水管網(wǎng),隨著我國城鎮(zhèn)的發(fā)展,完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)型設(shè)施建設(shè)勢(shì)在必行,在目前城鎮(zhèn)沒有高度商業(yè)化之前提前規(guī)劃建造綠地與增加地面透水性顯得非常重要。

4 結(jié) 語

本文針對(duì)降雨資料記錄較少的小城鎮(zhèn),以陜西某鎮(zhèn)為例,采用芝加哥降雨過程線合成不同重現(xiàn)期下的降雨過程,再利用雨洪管理模型(SWMM)模擬分析了增加透水磚鋪設(shè)面積和建造下凹式綠地相結(jié)合的兩種LID控制措施對(duì)該片區(qū)地面徑流帶來的影響。

對(duì)兩種不同形式的LID控制措施的布置方式進(jìn)行了模擬對(duì)比。模擬結(jié)果表明:采用透水磚以及下凹式綠地的方式改變下墊面情況,可以有效削減降雨峰值流量;在布置面積相同的情況下,在下游布置下凹式綠地的方式與上游布置下凹式綠地的方式對(duì)雨峰流量的削減率基本相同,但是下游布置的方式能延緩雨峰到來的時(shí)間。

利用SWMM模型可以模擬多種LID控制措施,為城鎮(zhèn)管網(wǎng)的優(yōu)化提供了可視化的指導(dǎo),本文模擬了兩種LID措施相結(jié)合的情況,只針對(duì)該地區(qū)的土壤類型,建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行模擬,對(duì)于其他地區(qū)的實(shí)用性還要具體問題具體分析。對(duì)于不同土壤類型,不同建筑布置方式,改變下墊面條件對(duì)改善雨洪的影響需進(jìn)一步研究。

□

[1] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部. 室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范(2014版)[S].北京:中國計(jì)劃出版社,2014.

[2] 劉 俊,郭亮輝,張建濤,等.基于SWMM模擬上海市區(qū)排水及地面鹽水過程[J].中國給水排水,2006, 22(21):65-61.

[3] 叢翔宇,倪廣恒,惠世博,等,基于SWMM的北京市典型城區(qū)暴雨洪水模擬分析[J].水利水電技術(shù),2006,37(4):64-67.

[4] 張 倩,蘇保林,袁軍營.城市居民小區(qū)SWMM降雨徑流過程模擬——以營口市貴都花園小區(qū)為例[J].北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012,48(3):267-281.

[5] Campbell C W,Sulivan S M,Simulating time-varying cave flow and water levels using the storm water management model[J].Engineering Geology,2002,65(8):133.

[6] 張大偉,趙冬泉,陳吉寧,等.芝加哥降雨過程線模型在排水系統(tǒng)模擬中的應(yīng)用[J].給水排水,2008.34(3):355-357.

[7] DIETZ M E.Low impact development practices:A review of current research and recommendations for future directions[J].Water,Air,Soil Pollut,2007,186(4):351-363.

[8] 晉存田,趙樹旗,閆肖麗,等.透水磚和下凹式綠地對(duì)城市雨洪的影響[J].中國給水排水,2010,26(1):40-46.

[9] Dietz M E,Clausen J C.Storm water runoff and export changes with development in a traditional and low impact subdivision[J].Journal of Environmental Management,2008,87(4):560-566.

[10] Bedan E S,Clausen J C.Storm water runoff quality and quantity from traditional and low impact development watershed[J].Journal and American Water Resources Association,2009,45(4):998-1 008.