評彈一代宗師蔣月泉與師友之間

文/吳宗錫

?

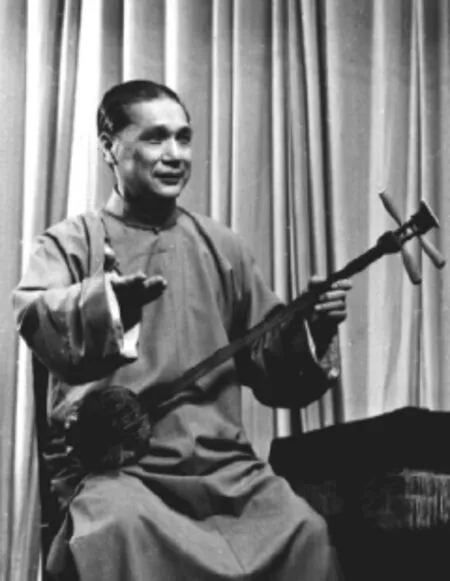

評彈一代宗師蔣月泉與師友之間

文/吳宗錫

蔣月泉是近現(xiàn)代評彈流派唱腔傳唱最廣的“蔣調(diào)”的創(chuàng)始人,他對評彈表演的主要手段“說噱彈唱”都有很高的造詣。新中國建立后,他致力于評彈表現(xiàn)現(xiàn)代生活的書目建設和藝術的革新提高,他參與編演的現(xiàn)代中篇《一定要把淮河修好》《海上英雄》《王孝和》《江南春潮》《白求恩大夫》《人強馬壯》,以及長篇《奪印》等,都為評彈書目和藝術的創(chuàng)新發(fā)展打開了新的生面,他還為傳統(tǒng)長篇書目《玉蜻蜓》《白蛇傳》的推陳出新、整理提高作出了卓著的成果。因此,被評彈界以及廣大聽眾,眾望所歸地推崇為“一代宗師”。

蔣月泉在藝術上的杰出成就,誠然主要在于他的超群秉賦和刻苦敬業(yè),同時,也是和他的善于思索、虛心學問、尊重領導、敬師愛徒、廣采博納等優(yōu)點分不開的。他的這些優(yōu)點突出地體現(xiàn)在他與老師、門徒、搭檔,以及上海評彈團的同仁們的交往、合作、情誼之中。

蔣月泉與老師

蔣月泉最初師從評彈藝術家鐘笑儂學傳統(tǒng)長篇彈詞《珍珠塔》。唱《珍珠塔》的,都唱“馬調(diào)”唱腔流派,鐘笑儂的風格,更注重唱調(diào)的語言因素,明快流暢,長于敘事。但蔣月泉以唱委婉柔美的“俞調(diào)”打下了深厚的功底,他偏愛細膩抒情,且又不喜歡《珍珠塔》這部書的書情書性。于是,他就改投以說《玉蜻蜓》著名的張云亭為師,學說《玉蜻蜓》。不過,對于鐘笑儂他一直執(zhí)弟子禮,非常敬重。蔣月泉進了上海人民評彈團之后,還曾推薦鐘到團里擔任藝術顧問。

張云亭出身藝人世家,說表凝練細致,熟諳評彈結構、技法,語言精到。能敷陳書情,豐富內(nèi)容。蔣月泉跟了他,在說功上打下堅實基礎。張云亭有一個習慣,每天下臺后,躺在榻上想書,琢磨書藝書情。每有心得,便隨手記在香煙空殼上,順手拋進身后的字紙簍里,日久后,積聚了一大簍。蔣月泉滿師時,師母見他勤奮好學,將簍中的空殼字條悉數(shù)送給了他。蔣月泉如獲至寶,拿回家去,仔細研讀,不但豐富了自己的書情內(nèi)容,而且還從中學到了結構書情、提煉語言的方法要領和技藝。

蔣月泉早歲因在電臺演唱開篇而一舉成名。他在江浙碼頭書場演出時,一次借宿與他在同碼頭演出的姚蔭梅處。晚間二人促膝交談,談到書藝和聲名,姚蔭梅坦直地對他說:“你的彈唱很好,但說還不能與之相配。聲名很響,名實未必相符,好像小身體穿了一件大衣裳。”聽了姚蔭梅的直率諍言,蔣月泉并不感到不快和氣餒。從此他更奮力于自己書藝的全面提高,注力于說噱技藝的研究。

蔣月泉在彈唱《玉蜻蜓》的“同冊”中,十分欽佩周玉泉的藝術造詣。周玉泉曾向有“翡翠玉蜻蜓”美譽的名家王子和學藝,又形成了蘊藉飄逸的“陰功”風格,并創(chuàng)始了自己的“周調(diào)”唱腔流派,是上世紀30年代馳名上海的三大單檔之一。但周玉泉的老師王子和是張云亭的胞兄(張云亭入贅張姓),故若論長幼輩分,周玉泉應是蔣月泉的“隔房師兄弟”,屬于同輩。然而蔣月泉心儀周玉泉的藝術造詣,為了藝術,盡管那時蔣月泉也已是馳譽滬上的響檔,他仍然愿意降低輩分,拜周玉泉為師,虛心受教。在學藝三年之后,又充當周的下手,拼檔一段時間。從此,蔣月泉的書藝,有了全面的飛躍提高。他后來說:“我有幸得到了這樣一位好老師,正如臨摹到一本好的字帖,打下了正宗的扎實基礎。”今天膾炙人口流傳最廣的唱腔流派“蔣調(diào)”,也就是在“周(玉泉)調(diào)”的基礎上創(chuàng)始發(fā)展而成的。1961年,周玉泉到上海演出,在一次上海人民評彈團的宴請會上,蔣月泉說:“我拜了周玉泉先生才取得今天的藝術成就。”而周玉泉接著說:“有了你這樣一位學生,也使我增光不少。”應該說,二人說的都是實情。

蔣月泉與搭檔

蔣月泉為周玉泉當了一段時間下手后,自翻上手,曾與師弟鐘月樵拼檔說《玉蜻蜓》,鐘月樵說書認真規(guī)矩,彈唱也有功力。蔣鐘檔是上世紀40年代上海的“七煞檔”之一。1948年,蔣月泉又與自己的大弟子王柏蔭拼檔。王柏蔭也曾跟張云亭學藝,又曾隨蔣月泉聆聽周玉泉的演唱,其書藝書風和蔣月泉更為接近。在拼檔演出期間,兩人在下臺之后,常切磋書藝。有時散了夜場,步行回家,兩人住得較近,便一起邊走邊談,討論書藝。往往學生把老師送到家門口,欲罷不能,老師又把學生送回他家門口,還是談論不完,又送來送去,反復幾次,最后還要站在家門附近馬路轉角的一只高大的郵筒旁邊,談到夜深方才分手。用蔣月泉的話來說,“真是比談戀愛還要熱絡”。由于他們師徒情深,對藝術有著共同的熱愛,對書情理解較深,演出時配合默契,上世紀50年代初,成為滬上著名的雙檔。

王柏蔭的學生蘇似蔭,一度也跟蔣月泉聽書學藝,并當過他的下手。上世紀50年代初進入上海人民評彈團,受到團內(nèi)的多位名家輔導,成了中年演員中的佼佼者,被譽為團中的“硬里子”。在1984年舉行的“蔣月泉藝術生活五十周年紀念演出”時,蔣月泉師徒、祖孫三代同臺,拼檔演出《玉蜻蜓》選回。蔣月泉上臺的開場白,先自謙了幾句,然后介紹說:“坐在下首的是我的學生王柏蔭,他的書藝精湛,有些地方已超過了我,是‘青出于藍’。”接著再指指坐在王柏蔭旁邊的蘇似蔭說:“那邊還有一位‘勝于藍’呢。”一句成語經(jīng)蔣月泉的活用,既介紹了他與王柏蔭、蘇似蔭的關系,又表達了他對后輩的稱揚,博得了滿場熱烈的掌聲。人們贊賞他的機敏、睿智,也稱道他的虛懷若谷,一時傳為美談。

1959年,上海人民評彈團為了集中藝術力量,根據(jù)團內(nèi)拼檔優(yōu)化組合方針,對主力雙檔作了調(diào)整。蔣月泉開始與朱慧珍拼檔。朱慧珍在評彈聽眾中向有“金嗓子”之譽,蔣月泉曾評價說:“她功底扎實,唱的‘俞調(diào)’‘蔣調(diào)’嚴謹官正,契合法度,技藝全面。她的書藝稱得上是純、真、正。”拼檔時,二人正值盛年,一心撲在藝術上。團領導為他們配備了作家陳靈犀,合力整理傳統(tǒng)長篇書目《玉蜻蜓》和《白蛇傳》,三人團結合作,可謂“珠聯(lián)璧合”。蔣月泉后來回憶這一階段他們雙檔的工作情況時說:“這階段中我們?nèi)康纳顑?nèi)容,也即是全部的工作內(nèi)容,可以說,就是:默書,想書,搭書,說書。每天上臺說一回新寫的書,上午排,下午說,傍晚修改,夜場再說,下了臺還要討論研究,也無暇再顧及別的什么了,但是合作愉快,感到充實。”

蔣月泉與朱慧珍同臺表演

蔣月泉、朱慧珍的唱功都是上乘的。他們有著共同的藝術追求,為塑造動人的藝術形象,抒發(fā)真摯的感情,他們發(fā)展了“蔣調(diào)”“俞調(diào)”的新腔,并創(chuàng)造了男聲“蔣調(diào)”與女聲“俞調(diào)”的對唱,對評彈彈唱作了開拓性的發(fā)展,被聽眾稱為“蔣朱調(diào)”,成了評彈男女聲對唱的一種典范。他們又在團領導的策劃、輔導下,完成了《玉蜻蜓》《白蛇傳》中的菁華選回《庵堂認母》《端陽》《合缽》等的加工整理,對文本和表演藝術都作了精心的創(chuàng)造,成為傳世的經(jīng)典書目。蔣月泉后來一直說:“這一段藝術生活是令人難忘的。”

1960年代后,朱慧珍因患病,不得不輟演。蔣月泉由領導安排,與當時的青年演員余紅仙拼檔,改編、排演長篇現(xiàn)代書目《奪印》。余紅仙嗓音嘹亮,響彈響唱,朝氣蓬勃,但缺乏嚴格的說唱基本功訓練。蔣月泉彈唱細膩,抒情,講究韻味;而說表又以溫文飄逸,注重結構、修辭見長。拼檔之后,蔣月泉以前輩對后起精英的愛護和責任感,通過排練、演出,精心輔導。一個時期下來,余的書藝有了較大的長進。拼檔演出的新的長篇書目《奪印》,受到了陳云同志的稱賞和聽眾的歡迎。

蔣月泉與合作者

除了演出長篇的拼檔合作以外,蔣月泉還在演出多部中短篇時,與上海評彈團的多位藝術家同臺合作演出。對于這些合作者,蔣月泉總能發(fā)現(xiàn)和稱揚他們的特點和優(yōu)長,并稱揄配合。

蔣月泉曾多次與劉天韻同臺演出,曾在劉天韻創(chuàng)演的選回《義責王魁》中擔任下手,起書中的反面角色王魁。書中劉天韻起的義仆王忠在訓責王魁時,有一檔用“陳調(diào)”唱的唱篇。為更好地表現(xiàn)人物,使演出取得最佳效果,蔣月泉特地為劉天韻將這檔“陳調(diào)”作了輔助加工。在演出中篇評彈《林沖》的《血濺山神廟》書回時,蔣月泉和劉天韻分起林沖與陸謙角色。當林沖舉刀砍向陸謙時,林沖口念:“陸賊,林沖與你何仇恨,殺人放火喪良心,今日相逢取你的命,手執(zhí)鋼刀殺仇人!”起陸謙的劉天韻做功十足,一聲接一聲連連哀求:“林兄,林兄!”他聲嘶力竭的哀號中流露出了人物的虛偽狡詐和陰險奸刁。蔣月泉說:“劉天韻這樣充滿激情的表演,能勾起自己滿腔的憤恨,有力地把刀劈下去。和其他人拼檔,就缺乏這種激情,總覺得手中的刀劈下去時,表演的仇恨和狠心不夠。”

彈詞名家蔣月泉和劉天韻同臺演出

徐麗仙在1951年演出書戲《眾星拱月》時,為蔣月泉發(fā)現(xiàn),推薦進上海人民評彈團。進團之后,顯示出了她的音樂才能,譜唱了《羅漢錢》《情探》《新木蘭詞》等多部新作,受到聽眾熱愛,聲譽鵲起。開始時,蔣月泉心中不服,便在家中反復研聽徐的《新木蘭詞》錄音,總結出了其創(chuàng)腔和演唱藝術的優(yōu)長,便主動為她揄揚、推介。有人貶抑徐麗仙,說她“只善唱,不善說”。蔣月泉和徐麗仙拼檔說過現(xiàn)代短篇《錯進錯出》,他聽到這些議論后,就出來以拼檔演出《錯進錯出》的切身感受為徐麗仙辯護,說:“《錯進錯出》這回書,對演員要求很高,上下手‘搭口’要緊湊,節(jié)奏要快,就像打籃球一樣,傳球接球,快慢高低,不能差一分一毫。徐麗仙說這回書,角色到位,分寸感強,與上手配合默契,十分出彩。這就說明,她是善說的,而且說功相當扎實。”

蔣月泉曾與楊振雄同臺演出中篇評彈《王佐斷臂》。在《說書》一回中,楊振雄起陸文龍,蔣月泉起王佐,有大段唱篇。他自彈三弦,由楊振雄琵琶伴奏。蔣月泉的潤腔,十分精細,對伴奏要求很高,在演唱之后,他對楊振雄的伴奏較為滿意,稱道說:“楊振雄彈的琵琶雖然是‘清點子’,但他懂藝術,理解書情和人物,襯托恰到好處,唱的人能夠充分發(fā)揮。”此外,他還多次稱揚張鑒國的伴奏也十分好,能使唱的人感到舒服。

蔣月泉在演出長篇《林沖》時,曾邀張鴻聲和他與朱慧珍拼“三股檔”,起魯智深角色。后來在多部中篇中,都與張鴻聲合演。他常稱贊張鴻聲書藝精湛,善于創(chuàng)造角色。在《海上英雄》中張鴻聲起了自夸卻又膽小的敵軍官苗科長,《白虎嶺》中張鴻聲起了貪欲顢頇的豬八戒,《江南春潮》里則刻畫了情急之中抓頭發(fā)、吹電話筒的敵輪機長等。蔣月泉說:“張鴻聲會刻畫人物的性格特點,表演生動,而且有放噱的特長,他表演的角色很能取得喜劇效果。”蔣月泉是深諳同團的藝術家們的優(yōu)長的,也樂于在談藝時加以宣揚。

蔣月泉和作者

彈詞開篇《杜十娘》早在上世紀30年代,由蔣月泉在電臺播唱而成為廣為人知的“蔣調(diào)”代表作,但作者的姓名一直不詳。直到1982年,上海人民電臺轉來了一封給蔣月泉的信,才知道作者名朱惡紫,是蘇州黃埭鎮(zhèn)人,當時已經(jīng)年逾古稀。蔣月泉收到信后,立即寫了復信,并在電臺宣傳,對作者為自己提供演唱內(nèi)容表示懇切的感謝,又稱贊開篇符合評彈的演唱規(guī)律,敘述曉暢。其實,開篇《杜十娘》的演唱之所以受到聽眾歡迎,更主要的還在于蔣月泉的唱腔幽美,韻味醇厚。是“蔣調(diào)”為開篇贏得了成功。

與蔣月泉合作時間最長的作者,當首推陳靈犀。陳靈犀原是一位資深的報人,在滬上與唐大郎等齊名,曾任《社會日報》編輯。1949年,他應蔣月泉之約,為他編寫長篇彈詞《林沖》,后來也進了上海人民評彈團,成了一位專業(yè)評彈作家。有一段時間,他的主要任務便是與蔣月泉、朱慧珍合作整理傳統(tǒng)長篇《玉蜻蜓》《白蛇傳》。陳靈犀的文筆很好,但畢竟缺乏上臺的經(jīng)驗,對評彈語言不夠熟悉。在書寫、排書時,需要常常與蔣月泉切磋探討,交換意見。陳靈犀能聽取蔣月泉的設想、要求,蔣月泉也能虛心尊重陳靈犀的創(chuàng)作和建議。長篇書目在書場上演,一天一回,書情延續(xù),不能中斷。每天“等米下鍋”,寫一回,排一回,演一回,演過之后,還要根據(jù)聽眾反應,進行修改,工作十分緊張。要等書目告一段落,才能放松一下。有一次,在蘇州,二人得空,去留園吃茶,對坐了三個小時。有時,扺掌傾談,滔滔不絕。有時,默然相對,不發(fā)一言。對此,蔣月泉講:“所謂知己,最難得是相處隨便,可以隨便談談,可以隨便不談,彼此心照,可稱神會。”陳靈犀也說:“這也是友情到了爐火純青的境界吧。”還由于這種友情的契合,他們合作編演的《庵堂認母》《廳堂奪子》《大生堂》《林沖》等都成了評彈的經(jīng)典書目。

數(shù)十年來,蔣月泉與師生、同仁們的交往共事中,這樣契合融洽的事例是很多的。尤其在他參加了國家舉辦的上海人民評彈團后,加強了對人生價值和藝術理想的追求,提高了對工作對生活對群體的認識和思想境界。純正的藝術原就需要出自內(nèi)心的真摯感情,蔣月泉也把這種真摯的感情融入了對事業(yè)和同仁的熱愛之中。

在恐怖肅殺的“文革”浩劫如火如荼的高潮時期,工宣隊和造反派逼迫他寫對領導和搭檔的“批判、揭發(fā)”,蔣月泉貼出的大字報上,卻寫著“朱慧珍是好黨員,吳宗錫是好領導”。觀看大字報的人無不為他捏一把冷汗,而他卻默默地忍受著劈頭蓋臉的酷烈呵斥和辱罵。人們看到他一言不發(fā)、面無表情的樣子,覺得他似乎已經(jīng)麻木遲鈍,卻又感覺他內(nèi)心燃燒著熾烈的愛。

晚年他在香港養(yǎng)病,想為心愛的評彈藝術做點什么,但體力衰頹,力不從心。他回憶過去的工作,也想念過去一起為藝術事業(yè)奮斗的同事們。

1993年12月17日,他寫信給我,說起自己衰病的近況,還說要為藝術再作點貢獻已經(jīng)心有余而力不足了。他回憶過去在評彈團的工作,寫道:“許多年來,有一點成就,皆黨的領導所賜,這是我永遠不會忘記的。”并還說,“想起了過去,少不了也常想起你。”看了信真令人感動。

作為一位高尚的敬業(yè)的藝術家,蔣月泉對藝術對師生對同仁的感情是熱烈和真摯的。