人大代表工作的內涵及其指數化評估

嚴行健

(華東政法大學政治學研究院,上海201620)

代表工作是人民代表大會工作的重要組成部分,也是人大履行其四大核心職能(立法、監督、重大事項決策和人事)的重要前提和條件。長期以來,人大理論工作者針對代表工作的改革和創新問題開展了多角度的研究。人大實務工作者也在實踐中開展了諸如“代表之家”等各類制度創新和實驗[1-2]。然而,代表工作在現階段仍存在一些亟待解決的問題。當前,關于代表工作的研究普遍采用“問題-解決”模式。這種模式通常側重于對現存問題開出較為寬泛的“藥方”,但對實際制度的發展缺乏有效的支持和引導。社會科學中的評估學,特別是指標體系評估的方法能夠很好地解決這一問題。評估體系除了數據展現的功能外,還有引導和激勵兩個重要功能:一方面,指標體系的各評估項為制度發展作出了方向性的指引;另一方面,指標體系在展示各案例得分的同時,也在向排名靠后的案例施加無形壓力,促使其向著指標體系所預設的方向改進。據此,本文嘗試在現有研究和實踐的基礎上提出人大代表工作評估體系,以此促進人大代表工作的開展和創新。

1 人大代表工作的內涵界定

本文將評估范圍設置為地方人民代表大會,其具體范圍主要包括省市兩級。該層級的人大無論從代表行為還是人大職能方面,都與群眾具有較為密切的關系。同時,其具有較充裕的人力及物力資源進行網站搭建和維護,并能夠舉行立法聽證會等活動。相反,受規模、代表素質、經費及代表-選民人數比等因素影響,縣鄉兩級人大又有自身的運作邏輯。

“代表工作”的概念有狹義和廣義之分。前者指包括代表培訓及視察等“針對人大代表的工作”,后者指通過代表履職及溝通民眾等切實保證“人大及其代表對人民群眾利益和訴求的代表”。顯然,代表工作的狹義概念包含于廣義概念之中,而本文主要是在廣義概念下對代表工作進行評估。

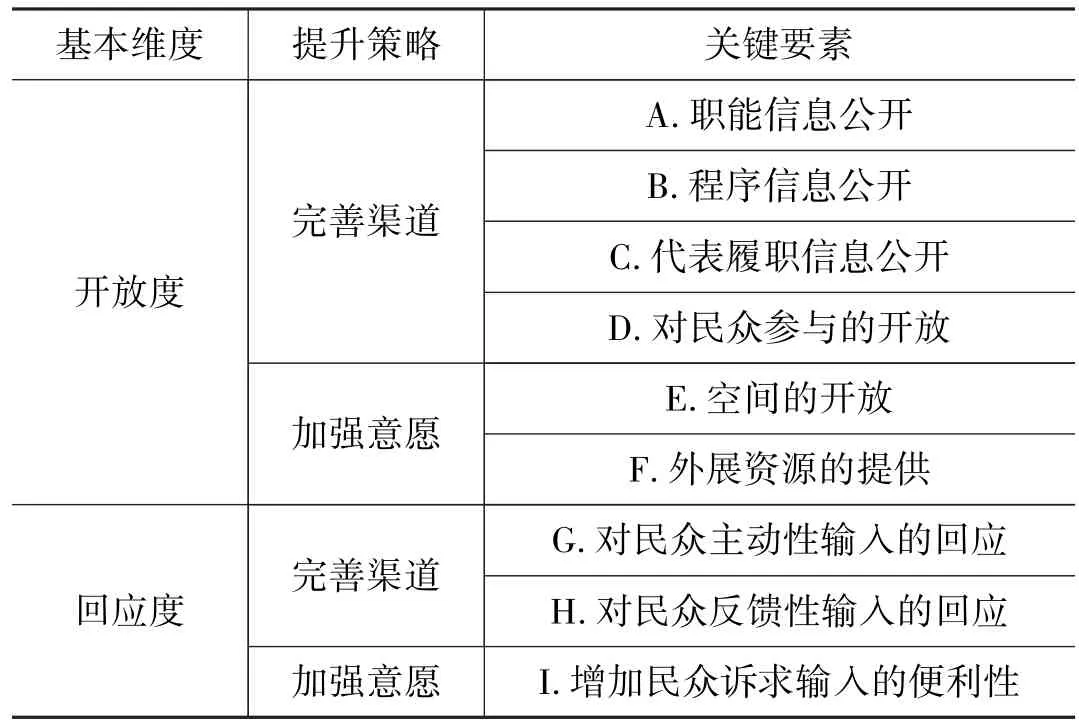

測量目標的概念化是建立測量體系的第一步,其關鍵問題是如何界定代表工作的內涵。盡管當今社會的發展促使代議民主制度出現新的變化和問題,但代議行為本身的基本內涵仍然是代表者與被代表者之間的互動關系,而開放度和回應度是互動關系得以建立和運行的關鍵[3]。這其中,較高的開放度保證了信息向民眾的流動,并為民眾作出反饋創造了條件。而回應度則保證了民眾的意愿表達和信息反饋能夠產生效果。二者共同實現了代表者與被代表者間的有效互動。

職能性信息公開是開放度的一個重要方面。立法、監督、人事任免等與人大基本職能相關的職能性信息公開是做好代表工作的前提條件。民眾如果不能較為全面且及時地獲取這些信息,就無法做出針對性的回應[4-5]。然而,開放度不僅局限于職能性信息的公開,它還應包括程序性信息(如人大會議議程信息)和代表履職信息(如代表議案建議)的公開。此類信息是公眾對代表的履職活動這一過程進行有效監督的基礎。

開放度中一個較受到忽視的方面是對民眾參與的開放。對于代表工作而言,民眾對立法機構各項議程和程序的參與是一個相對較新的議題。在代議制基本含義下,民眾通過選舉對代表進行授權后,行使政治權力的主體即轉化為代表。民眾對立法機構的影響是通過代表間接產生的。西方主要國家的立法機構曾有很長的政黨主宰及閉門政治時期。然而,民眾對立法機構活動的參與在當代變得愈發重要[6]。導致這種變化的主要原因是現代社會的多元化和復雜化導致立法機構在履行立法、決策以及監督等職能時需要更多的信息。立法機構雖然可以通過建立相關委員會乃至尋求專家及智庫團體幫助等方式部分地解決這一問題,但決策者畢竟沒有與受決策直接影響的群體進行直接接觸和互動。民主理論近年來開始關注決策者在傳統信息獲取渠道上的問題:在間接傳遞過程中,信息有可能被過濾、放大或加工,造成信息失真。此外,現代社會的多元性造成一些群體(如跨國公司)并不能通過傳統的代議制度獲得表達途徑[7]69。因此,圍繞新的法律及政策,立法機構需要直接傾聽受決策影響一方的聲音,并在決策時考慮由他們直接提供的準確信息。加強對公眾參與的開放因此變得尤為重要。

與開放度相對應的是回應度。在議會制度較為成熟的西方國家,競爭性選舉所構成的強制委托關系迫使議員必須高度重視回應民眾訴求[8]227。在我國,地方人大代表已經發展出一定的選民意識,一部分代表開始更加積極地為地方訴求和民眾訴求代言[9]。然而,這種積極變化的背后仍然存在兩個問題。其一,代表回應度的提高在很大程度上并非制度激勵的產物,而是代表個人觀念意識變化所產生的自發行為[10]。當前,各級人民代表大會雖然設置了民眾罷免代表等制度以確保人大代表對民眾負責,但很少被實踐。這種未被激活的制度導致人大代表在一定程度上缺乏回應民眾訴求的動力。其二,代表為地方利益代言不一定意味著代表回應度的提升。一些研究發現,代表有時是在為自己的局部利益代言,而非回應基層民眾的訴求[11]。因此,加強人大代表回應性相關制度安排非常必要。

代表理論一般將民眾對代議機構的輸入行為分為主動性輸入和反饋性輸入兩類。主動性輸入指民眾在沒有信息接收的情況下主動提出訴求或態度。反饋性輸入指民眾在接收到諸如法規草案或擬任命名單后做出反應性的反饋。從目前的具體制度安排來看,代表工作主要側重于對主動性輸入做出回應,其特點是重視民眾通過與代表聯系及人大信訪等方式提出意見、建議和訴求。需要指出的是,在省市級人大中,面向民眾的反饋性輸入渠道極為有限。僅有的一些渠道主要是圍繞地方條例等內容展開的聽證會和網上意見征集等。

就與之相對應的制度設計來說,主動性輸入主要體現為民眾與代表間的聯系,這種形式的輸入和人大的回應主要通過代表議案及意見建議實現。在個別案例中,代表也會為個別民眾的訴求與相關職能部門展開溝通。反饋性輸入主要是民眾直接向人大機關進行反饋,相關制度的發展方向是健全輸入渠道并建立保障民眾輸入信息切實產生效力的制度機制。

2 代表工作的提升策略

激勵和導向作用是指標評估體系的一大功能。指標體系在設計過程中,就應確保其能夠為制度發展指明正確方向。現有圍繞代表工作的研究主要集中在完善制度渠道方面,而忽視了加強民眾意愿這個重要方面。

激發民眾的意愿具有和完善制度渠道同等重要的意義。當前,我國人大制度中存在大量未被用足的制度存量。如何在創造制度增量的同時,用足和發揮這些制度存量的作用,已經成為許多人大研究者所關注的議題。造成現有制度被閑置的原因可能是制度的設計與實際功能之間存在偏差,或者制度設計對于當前整體政治環境來說過于超前。但另一個重要原因是民眾沒有足夠的動力和意愿去使用相關制度。一些代表工作渠道被閑置,起不到溝通民眾與政治體系的應有作用。

因此,本文認為,只有在激發意愿和完善制度兩個維度的共同促進下,代表工作才能夠實現快速發展。如果民眾缺乏同代表或人大制度建立聯系的興趣或動力,并將其看作是一個“橡皮圖章”,那么再完善的代表工作制度都會成為沉睡的制度。

如何令民眾樂于同代表建立聯系,并有途徑同代表建立聯系?其中的關鍵是增加民眾對人大制度的存在感和效能感的認知,并以此形成“有事找代表”或“有事找人大”的氛圍。改變媒體對人大工作的報道方式(如突出積極履職代表的事跡,減少對荒唐議案建議的炒作)有助于改變人大在媒體中的形象。然而,制度設計的創新仍然應當是主要的提升之道。

一般認為,立法機構如果具有較高的開放度和回應度,那么其運行過程本身就會提升民眾對該制度的效能感和存在感認知[12]。然而在當今社會,單純依靠制度本身的運行及其績效,已經難以提高民眾對制度的認知并調動參與熱情。因此自20世紀末開始,西方各國立法機構紛紛嘗試專門性的制度設計。人大制度可以在自身條件許可的范圍內積極吸收這些成功經驗。

在開放度方面,立法機構開放其會場供民眾參觀,可以在一定程度上提高民眾對其存在感的認知。而更為有效的方式是開放會議供民眾旁聽。這其中還包括利用媒體及網絡技術實現的民眾遠程旁聽。一些國家和地區的議會還定期開展外展活動。此類活動利用“宣傳大篷車”、議員訪問學校以及提供議會知識教育資源(如介紹議會運作的卡通電影供下載)等手段提升制度存在感和效能感[13]。在回應度方面,相關研究則關注如何增加民眾訴求輸入的便利性[14-15]。綜合以上分析,表1列出兩個維度中的相關關鍵要素。

表1 人大代表工作的內涵及相關制度發展的關鍵要素

3 測量指標

根據表1列出的相關關鍵要素,結合現有國內外人民代表大會及議會研究領域的相關文獻,我們可以將這些要素具體化為一系列具有操作性的測量指標。

3.1 開放度

近年來,人大開放度相關研究文獻主要關注如何通過網絡渠道加強人大開放度[16-19]。在現有條件下,通過網絡渠道增加人大開放度有其特殊的價值:一方面,它是對信息公開成本的極大節約;另一方面,網絡技術縮短了信息發出者與信息接收者之間的物理距離,由此降低了信息的接收成本。此外,網絡渠道也能夠極大地拓寬信息接收群體的規模。然而,網絡渠道不能成為人大開放度的唯一測評依據。中國當前仍有大量人群沒有使用網絡的條件或技能,且此類群體中恰恰包含許多迫切需要同人大建立聯系的弱勢群體。部分人大代表也不熟悉或不愿意使用基本網絡服務。因此,指標的選擇必須在突出網絡渠道的同時兼顧其他渠道。在操作層面,開放度主要的評估指標包括以下A至F六個方面。

A.職能信息公開:圍繞人大制度的“立法”“重大事項決策”“監督”和“人事”四項核心職能,下列四個分項指標考察與之相對應的信息公開情況:

A-1.立法:地方性法規條例是否在人大網站發布;

A-2.重大事項決策:決策結果是否在人大網站發布;

A-3.監督:代表視察活動等監督信息是否在人大網站發布;

A-4.人事:任免信息是否在人大網站發布。

由于地區間經濟社會發展水平的差異會導致各地人大履職過程中的工作量存在差異,上述四項指標僅以考評對象是否提供相關信息作為評分依據,而不考察信息的絕對數量。同時,考慮到網絡途徑是該領域信息公開的最適宜方式,四個分項指標都以人大網站提供信息的完整情況作為評估依據。為排除“僵尸網站”情形,所有信息必須在統計之日起半年內有更新,否則將視為未提供該信息。

B.程序性信息公開:該項主要考察人大自身運作過程是否透明公開。該領域的信息公開通常涉及兩方面內容:一是人大年度工作預決算是否公開①財政預算通常被認為是預算公開中最重要的內容,但財政預算通常在政府網站公開,且2008年開始實行的《中華人民共和國政府信息公開條例》已對此作出具體要求和規定,因此不作為人大公開度評估的對象。,二是議程信息的公開程度。議程信息公開的目的是方便公眾及時了解人大工作信息。具體議程的公開還有助于促進民眾對人大的參與和互動。按照議程信息詳細程度不同,該方面的公開可以大致分為基本會議信息公開以及會議細節公開兩個層次,具體評估指標包括三個方面:

B-1.是否通過人大網站或(及)其他媒體發布會議簡報(至少應包含議程、議題和決議三項內容);

B-2.是否發布會議記錄或代表發言摘編;

B-3.是否公布人大預算。

C.代表履職信息公開:履職信息主要指涉及代表履職行為的過程性信息。在這其中,最主要且最關鍵的信息是代表所提交的議案及建議。因此,該分項指標主要考察議案建議在人大網站上的公布情況,其具體指標為:

C-1.人大網站是否公開最近一次人大會議中的代表議案及建議(僅選擇性公布的計0.5分)。

D.對民眾參與的開放:開放民眾參與人大審議等過程在中國人大制度中還屬于一個較新的領域。在現有制度模式下,一些省市級人大嘗試開展了開放民眾旁聽人大會議等改革。然而,參與旁聽的民眾在會議期間并不能發表觀點或參與討論,因此不能算作一種民眾參與形式。本文認為,民眾對人大工作的參與是以觀點和訴求的直接輸入和獲得反饋為特征的。黨中央在2014年提出人大協商的命題后,有學者總結了三類人大協商形式,包括自上而下的立法聽證制度,自下而上的“代表工作站”等民間生長出的制度,以及以溫嶺為代表的上下互動型模式[20]。在這三類形式中,第一類和第三類都具有“直接輸入和獲得反饋”的特征,并可統稱為“決策參與制度”。同時,一些地方的立法聽證等制度僅處于嘗試階段,有必要通過指標評估的方式鼓勵其加以制度化和常態化。基于此,該指標一方面考察相關制度的設立情況,另一方面也考察相關制度的制度化水平。兩個分項指標具體包括:

D-1.是否嘗試開展了具有“民眾直接輸入并獲得反饋”特征的決策參與制度;

D-2.民眾參與決策的制度化與常態化(是否定期、定議題、定形式)。

E.人民代表大會空間的開放:通過立法機構在空間上的開放提升公眾參與積極性是國外議會研究領域近十年來所關注的熱點領域之一。這其中,首先受到學界關注的是開放民眾旁聽會議的價值。其次,近年來的研究開始注意到,利用信息通訊技術等手段實現的會場影像遠程播送技術能夠將有限的民眾旁聽席無限擴大。再次,開放立法機構空間(通常是其主會場)供民眾參觀被證明能夠很好地提升立法機構在公眾中的存在感。然而,考慮到地方人大辦公空間有限且大多缺乏特色,該制度在國內的實際意義有限。基于此,該領域的分支指標分別考察會議開放情況,會議通過信息通訊技術開放的情況,以及空間開放制度化的情況。具體指標包括:

E-1.全體會議及常委會會議開放民眾旁聽的次數;

E-2.利用信息通訊技術播出會議影像的途徑(網絡、電視、廣播等);

E-3.空間開放是否實現了制度化和常態化。

其中,E-2指標考察各評估案例提供播出途徑的數量。這一方面,各級人大的制度發展明顯不平均。例如,上海市人大已經實現了對大部分常委會會議通過網絡和廣播電臺的同步直播,而大多數地方人大尚未引入相關技術,或尚在嘗試階段。E-3指標中的制度化和常態化主要指是否制定了與空間開放有關的約束性規定,如是否規定某些議程必須公開。

F.外展資源的提供:國外議會相關制度實踐發現,優秀的外展資源能夠很好地提升民眾對議會的認知,促進民眾與議員間關系,甚至增進民眾對議會的信賴感。由于國情差異,其中的一些做法可能并不適用于中國。例如,人大代表的兼職制現狀使得以人大代表為主體的外展項目(如人大代表訪問學校宣傳人大制度)缺乏可操作性。一些制度可以依托現有的基層人大機構進行設計,例如充分發揮街道人大工作委員會的作用,在居民區開展某些宣傳和教育活動。考慮到各地具體情況的差異性,該項指標設為定序變量,不做導向性限制,僅計算相關制度安排的數量。其具體指標為:

F-1.提供外展資源的數量。

3.2 回應度

從測量指標的性質來說,對人大開放度的測量屬于針對制度運行過程的測量,而回應度更多地表現為一種對制度運行效果的測量。指標屬性的差異帶來兩個問題。其一,同一指標體系內同時出現了過程性和效果性兩種指標,將降低測量結果的科學性和準確性。其二,對制度運行效果的測量往往采用主觀評估法。然而,主觀評估法的引入一方面會降低該測量體系的客觀性,一方面也會放大測量標準不一致的問題[21]。可見,回應度測量中的關鍵問題是如何選擇客觀性指標,并從制度過程的角度展開測量。基于此,回應度的評估指標可以包括以下G至I三個方面:

G.對主動輸入的回應:此類回應性在制度運行過程中主要體現為代表的議案建議以及代表在人大會議中的發言。其中,代表議案建議如果直接反映基層民眾或地方訴求,可以被看作是代表對民眾主動性輸入具有較高回應性的標志。人大會議中代表發言的主題具有相似指示性意義。此外,人民代表大會制度本身對民眾主動輸入的回應情況也應重點加以考察——本文認為,如果一個與民眾訴求相關的議題反復多年出現在代表議案建議或其發言中,則表明整個人大制度并沒有對代表提出的民眾訴求做出有效回應。對于主動輸入的回應據此可以通過下述四項指標進行考察:

G-1.反映民眾訴求的代表議案建議占全部議案建議數的比例;

G-2.與民眾訴求相關議題在歷年議案建議中重復出現的情況(以議題數量為準,不考慮重復次數);

G-3.全體會議或常委會會議中反映民眾訴求的代表發言占全部發言議題的比例;

G-4.代表發言中民眾訴求重復出現的情況。

其中,代表議案建議及發言的主題往往涉及面極廣。一個明確的分類標準將有助于增強評估結果的科學性和可重復性。篩選出屬于“利益訴求表達”型的議案建議并不困難,主要的困難在于判斷利益訴求源于何方。這種困難主要體現在兩方面的干擾:其一,代表表達的訴求有時來源于自身見聞,而非民眾的呼聲;其二,代表有時利用自己的身份為自己謀求利益[11]。桑玉成等學者曾撰文對議案建議做過類型學劃分,其中的“代議”及“代辦”類即屬于公眾利益訴求表達的范疇[22,23]。然而,很多此類議案建議實際上是地方官員代表從其自身工作出發為地方爭取利益,而非回應民眾對地方利益的訴求。因此在評估時,還應以其“是否明示其與地方民眾訴求的關聯”為依據進行篩選①根據筆者近幾年對原始文本的梳理,來自民眾訴求的議案建議及發言基本上會對此作出明確交代,未做明確說明或未提及的不超過5%。。這一篩選過程會導致各案例觀測值低于實際值。但由于數據會進行標準化處理,因此它不影響最終評估結果。

H.對反饋性輸入的回應:反饋性輸入強調公眾在接收到來自人大的信息后,將反饋輸入人大組織并形成影響。這一過程的運行質量主要取決于兩個因素。一方面,公眾在人大作出重大事項決策(如地方性法規條例)前提前獲知信息是作出回應的前提。相關評估首先應當關注決策在做出之前是否向公眾做了披露。目前一些地方人大已經通過網絡途徑開展了兩種類型的信息披露工作,一是固定披露(法規條例在通過前向公眾征求意見),二是通過網站浮動窗口等形式就特定問題征求公眾意見。另一方面,公眾輸入的反饋性信息需要切實對人大的決策等行為產生影響。然而,除網絡留言板等形式外,公眾輸入信息通常是不公開的,且較難對其實際影響進行判定。因此,相關評估可以借助媒體報道和聽證會兩個途徑。研究顯示,深圳、徐州和浙江等地的人大已經開始嘗試通過媒體(包括電視、報紙及網絡)對公眾所關注的熱點問題及爭議性議題做出回應[24]。面向公眾的聽證會通常會形成參與者觀點的文字記錄或報道,其可以被用來與聽證會最終結果(如地方性法規)進行對照,評估觀點被吸納的程度。然而,以聽證會記錄為依據的分析容易造成信息失真。這不僅因為聽證會在一定程度上可能被操控,而且民意被采納程度很難被量化。因此,本體系暫不采用該指標。此外,一些地方已經嘗試采取將民意反饋制度化的措施,如上海市人大常委會確立了“聽證會正反觀點都必須納入報告”原則。這些措施也應有評估項對其進行激勵。綜上,這一領域的具體評估指標可以包括以下四個方面:

H-1.重大事項決策信息是否提前披露供公眾提供反饋;

H-2.是否就特定問題或議題公開征求公眾意見;

H-3.是否通過媒體對公眾關心的議題做出回應;

H-4.對反饋性輸入效果的制度保障情況。

I.增加民眾訴求輸入的便利性:便利的訴求輸入渠道以及較低的輸入成本可以促進公眾與人大間的信息互動,提升人大的回應速度和質量。現有的國內外研究一致將是否提供代表名單及聯系方式作為考察輸入便利性的最重要指標[15]。根據本研究對省會城市及“較大的市”人大網站的評估,僅有55%的網站提供代表名單,而提供代表聯系信息的僅占30%。數據顯示,相關工作的完善仍然需要指標體系的引導和激勵。

通過網絡渠道公布重大決策信息或特定問題決定信息是提升代表工作質量的重要途徑。同時,對線下公眾訴求輸入機制以及公眾-代表間互動機制的完善也不能被忽視。當前,代表與民眾間的常設接觸機制和線下民意征求機制是該領域主要的發展方向。地方人大中的常設接觸機制還處在探索階段,這其中較為具有代表性的制度包括選民接待站及深圳月亮灣社區的代表工作站等。線下民意征求機制可以成為網絡民意征求機制的極好補充。例如,浙江省人大曾于2009年嘗試在《浙江日報》上刊登廣告,公開向公眾征集監督議題。但相關嘗試并不多見。

從代表信息公開和線下公眾訴求輸入兩個角度出發,該領域包括四個具體的評估指標:

I-1.人大網站是否提供在任代表名單;

I-2.人大網站是否提供在任代表聯系方式;

I-3.代表與民眾常設接觸機制的設立情況;

I-4.線下民意征求機制的設立情況。

4 數據處理及利用

由上述26項指標構成的代表工作評估體系包含了名義變量、定距變量和少量定比變量。數據處理的第一步是對各指標數據進行無量綱化處理。考慮到名義變量的賦值為0和1,其他類型的變量使用離差標準化法,在[0,1]區間內進行賦值。

各項評估值之間的權重由人工評估形成。采用人工評估首先是因為評估體系諸變量間沒有直接邏輯聯系(如因果或必要條件關系等),無法直接通過數量方式進行權重表達。此外,人大代表工作的重點和未來發展方向畢竟取決于與之相關的行為人。由他們對指標權重進行判定,能夠最好地體現他們對制度發展的偏好和需求。具體而言,參與評估的專家庫由普通民眾、人大代表與人大研究領域學者按等量原則組成。這種組合方式兼顧了人大代表工作中的主體和客體,并綜合了學界的態度。評估可以采用五級量表法,觀察每位受訪者對各項指標重要性的態度,并將其量化。此外,開放度與回應度兩個維度的評估項數不同,會造成兩個維度權重的不均等。因此,還需通過一個系數(即1/評估項數)進行修正。具體公式如下:

開放度單項權重=1/14×(∑評估專家該項權重評分/評估專家人數)(注:14為該維度評估項數)

回應度單項權重=1/12×(∑評估專家該項權重評分/評估專家人數)(注:12為該維度評估項數)

通過該方法,每個評估目標將獲得開放度和回應度兩個總分,以及兩項相加的最終總分。

在數據展示及分析環節中,除了對這三個總分進行排名外,還可以通過二維坐標圖的方式展示各案例的坐標點位置,并進行歸類和溯因分析。二維坐標表示法的一大優勢在于,研究者在獲得案例歷年面板數據后可以在坐標上通過位置的移動軌跡直觀展現案例得分變化情況和趨勢,并可以用表格形式比較歷年得分變化,如圖1與表2所示。

圖1 某案例四年評估得分情況的坐標表示

表2 該案例四年評估得分情況的表格表示

圍繞該指標體系,人大理論界和實務界可以開展一系列研究。例如,指標體系可以清晰顯示各案例在代表工作方面的長處及不足,人大實務工作者可以據此制定相應的發展規劃。本指標體系也有助于發現那些在某一方面表現特別優異的案例,并促使相關優秀的制度嘗試得到廣泛和及時的推廣。同時,對案例進行多年跟蹤所形成的面板數據可以展現不同地區代表工作質量變化的具體趨勢和規律,從而為相關制度的發展提供參考。此外,將各案例的評估結果作為因變量,相關研究可以分析影響人大代表工作效果的因素,并針對性地展開制度創新。

5 結論

指標體系的激勵和引導作用可以很好地促進人大代表工作的創新發展。本體系在選擇具體評估對象時,主要突出了三個特色。其一,突出了人大制度發展的中國國情。指標體系排除了一些國外議會常見但不適合中國國情的項目。同時,指標體系一方面確認并回應了網絡成為議會與民眾交流主渠道的大趨勢,又兼顧了網絡在基層還未得到完全普及和運用的事實。其二,兼顧了現有制度的完善和未來制度的創新。本體系一方面強調了一些在人大代表工作中必須實現的基本制度保障(如向公眾提供代表名單及聯系方式),又設立了一些指標鼓勵各地人大機構積極進行制度激活和制度創新。其三,強調了通過制度設計提升公眾對人大制度的存在感和效能感認知,并以此推動人大代表工作發展。為應對民眾的政治冷漠現象,國外議會發展出了一系列形式多樣的制度安排,用以提升公眾同議會的接觸。本體系選擇了其中一些與中國國情吻合且具較強可操作性的制度。此外,本體系在選擇指標時,也綜合考慮了數據的可獲得性及評估工作量問題。

當然,我國人大制度還處在快速發展和探索時期。在社會環境變化以及執政黨理念創新發展的過程中,人大代表工作的內涵和目標也可能出現相應變化。因此,該體系在具體評估過程中,也需要做出針對性的調整和補充。

參考文獻:

[1] 陳斯喜.人民代表大會制度概論[M].北京:中國民主法制出版社,2008.

[2] 何俊志.中國人大制度研究的理論演進[J].經濟社會體制比較,2011(4):186-194.

[3] LESTON-BANDEIRA C.The impact of the internet on parliaments:a legislative studies framework[J].Parliamentary Affairs,2007(20):655-674.

[4] Global centre for information and communication technologies in parliament.World e-Parliament Report[R].New York:U-nited Nations,2012.

[5] 馬宏.人大信息公開與我國民主政治發展[J].當代世界與社會主義,2005(2):62-65.

[6] WILLIAMSON A.et al..Connecting citizens to parliament[R].Hansard Society,2011.

[7] CHALMERS D.Reforming democracies:six facts about politics that demand a new agenda[M].New York:Columbia University Press,2013.

[8] NORTON P.Parliament in British politics[M].Basingstoke:Palgrave Macmillan,2013.

[9] MANION M.“Good Types”authoritarian elections:the selectoral connection in Chinese Local Congresses[J].Comparative Political Studies,2014(10):1-33.

[10]黃東婭,陳川慜.縣級人大代表履職:誰更積極[J].社會學研究,2015(4):169-193.

[11]TRUEX R.The returns to office in a“rubber stamp”parliament[J].America Political Science Review.2014(108):235-251.

[12]PACKENHAM R.Legislatures and political development[A].in Allan Kornberg and Musolf Lloyd,ed.,Legislatures in developmental perspective[C].Durham,NC:Duke University Press,1970.

[13]RUTH F.Parliaments and public engagement:innovation and good practice around the world[R].London:Hansard Society, 2011.

[14]SOBACI M.et al.E-Parliament and ICT-based legislation:concept,experiences and lessons[M].Hershey:IGI-Global, 2012.

[15]MARCELLA Ret.al..The impact of new technology on the communication of parliamentary information[J].Journal of Nonprofit&Public Sector Marketing,2005(14):199-200.

[16]田必耀.電子人大:人大改善公共關系的重要平臺[J].人大研究,2011(9):26-27.

[17]吳良顥.人大網站建設的實踐探索[J].人大研究,2010(2):30-32.

[18]張光,孔衛拿.中國省級人大門戶網站建設狀況及其決定因素研究[J].公共行政評論,2012(5):41-66.

[19]孔衛拿,張光.中國縣級人大在線及其決定因素的實證分析[J].人大研究,2013(4):15-19.

[20]隋斌斌.有限政治市場下的多贏治理——中國人大協商民主的發生、運作邏輯與政策建議[J].經濟社會體制比較, 2014(4):89-96.

[21]GINSBURG T.Pitfalls of measuring the rule of law[J].Hague Journal of the Rule of Law,2011(3):269-280.

[22]桑玉成,邱家軍.從代表議案和建議看代表屬性及其履職之效率[J].江蘇行政學院學報,2010(1):76-83.

[23]徐理響.從“代表建議”看我國人大代表選舉制度的改革[J].濟南大學學報(社會科學版),2013(4):36-41.

[24]哲生.回應民意,人大“應考”[J].浙江人大,2009(11):16-19.