漆彩之器,心有靈犀

徐繼宏

“漆”字屬中國傳統文字獨有。漆藝具有關于生命、自然、靈魂、情感等深刻而涵蘊豐厚的文化含義,在思想上是天人合一,在藝術上是人神共舞。

“浙江這塊土地有很多的故事,到處都有文化的熏陶,到處有美景,到處有人文。”新年伊始,在浙江省文代會上,省長李強如是說。

“千年臺州府,滿街文化人。”在臨海古城東門后街一幢明清典型四合院內,筆者見到了羅氏犀皮漆傳承人羅獻兵。

老宅的墻上依稀斑駁。極簡的生活,極致的藝術。在層層浸染中感悟漆藝之美,在遍遍涂抹中探尋人生意義。羅獻兵向筆者敘說了羅氏漆藝的傳承故事。

一本無皮書

羅家從清朝嘉慶、道光之際起,六代居住于此,扎根近200年。羅家祖上與漆藝打交道,世代傳承。羅獻兵生于1963年。在他的童年記憶中,20世紀60年代末的那幾年,爺爺在老城掉橋頭補雨鞋、修油紙傘,但有“一本無皮書”始終未離老人家左右。無皮書記載:“……清嘉慶間浙江羅宣蓀善漆,有填漆彩髹之器皿,又以五彩稠漆堆成花葉之色,又作種種之斑紋磨平之如畫。其伎(技)精費心思工本,亦為一代之絕耶。”歷史上浙東一帶漆藝盛行,其中羅氏犀皮漆藝在當時已經知名。這本無皮書成為羅氏技藝傳承的唯一依據。

閑暇時間,爺爺總是翻看那本無皮線裝書,時而思,時而記,其他百事不沾。羅獻兵小時爺爺總告訴他,男人要“修身,齊家,不占人便宜”。羅獻兵說:“那時候不知道這是什么意思,20年后才有些明白。”爺爺去世前,拉著羅獻兵的手說:“犢(羅獻兵小名獻犢),爺爺沒什么留給你,只是這兩本書你要認真研讀,大了你就明白了。”這兩本書,一本是《文心雕龍》,一本是既無書皮、也無目錄的匯集了中國歷代漆藝典故的油印稿本。羅獻兵說:“正是對爺爺贈予的冊子里描述的關于迷幻般的漆藝的好奇,激勵著我在這個五彩斑斕的世界里探尋、摸索,并甘于清貧,樂此不疲。”這兩本書至今仍然完好地被羅獻兵用心地保存著。

“犀皮漆藝,是關于靈魂的藝術,是關于人與自然關系的藝術。這在當代中國是缺失的。我希望通過漆樹汁這種比較獨特的自然材料,給人提供一種思維的觀念,通過天然漆樹汁材料的運用,給人們提供一種認識自然的角度。”羅獻兵強調說:“絕不讓羅氏犀皮漆藝在我們這一代失傳。”

一位何教授

浙江的市場經濟十分發達。20世紀80年代末,臨海的木制工藝品十分出名。漆藝作為木藝的一部分,一度也成為臨海工藝品出口的主要產品。1995年,已經創辦漆藝廠和神犢雕塑藝術公司的羅獻兵,又設立了羅氏犀皮漆藝和文化發展工作室,從全國各地高薪招聘漆工,從事以素色為主、輔以斑紋的漆器產品的研究開發。

“漆器要做得讓人眼睛一亮,才可能有市場。”為追求“亮”,羅獻兵作了近千次嘗試卻沒有很好的結果,他幾乎耗盡了所有的積蓄,公司陷入生存困境。就在羅獻兵迷茫苦悶、于2003年準備放棄犀皮漆藝之際,他閱讀到當代文物學者王世襄先生編撰的《髹飾錄解說》一書,從中進一步認識和理解了中國歷史上曾有如此豐富和高深的漆工藝技術。這讓羅獻兵堅持著苦撐摸索。

2005年一個偶然的機會,羅獻兵遇到了漆工藝專家何豪亮教授。何教授別名何苦,自號巴山漆工,曾任四川美術學院工藝系副主任,著有《漆藝髹飾學》等書。何教授為研究漆工藝,曾八次深入大巴山研究漆液的采割、冶煉、髹涂,為中國漆藝的恢復和發展嘔盡心血。在何教授的鼓勵、指點和無私的傾囊相助下,羅獻兵再次集中精力,籌措了資金,投入犀皮漆藝的恢復、傳承和新的研發之中。

羅獻兵足跡踏遍全國各漆工藝產地和科研學術單位,其中所去最勤的是位于杭州的中國美術學院。該院開設有漆藝專業;只要有時間,羅獻兵就去登門學習、求教,或者交流。勤奮與執著的回報是,羅獻兵制作的羅氏犀皮漆器獲2006年第二屆中國現代工藝美術展“華藝杯”學術獎銅獎。同年,羅氏犀皮漆藝入選臺州市非物質文化遺產代表性項目,他成為這一技藝的代表性傳承人。后來,他又成為中國工藝美術學會漆藝專業委員會理事、浙江省漆畫研究會會員。

如今,慕名到臨海找羅獻兵學習、研討漆藝的院校教授、專家和藝匠、在校大學生絡繹不絕。

一只夾苧瓶

羅獻兵的工作室里有一只犀皮夾苧瓶,像一個調皮孩子用紅色、黃色、綠色的顏料涂了一遍的花瓶。提到它,羅獻兵有點激動:“制作這瓶,足足花了好幾年時間。創作的時候,我想的是田野、森林、山川,它們在人類的周圍,滋養著人類,其實也就是在人類的內心。”

羅獻兵說,漆藝歷史悠久,在宋代時發展得比較成熟,脫離了對自然物的依賴和模仿,而成為一種擁有動感圖飾的髹飾技藝,后人稱之為“犀皮”。他解釋,古人認為犀是靈性動物;漆彩之器,心有靈犀,就是人與人、人與自然萬物之間有著超越文化觀念的靈性相通。犀皮漆藝,就是用樹之汁液和色彩去表達人和自然之間的心靈相諧。

談起“漆”,羅獻兵如數家珍:“漆”字在中國傳統文字中獨有,國外沒有這個詞,今天市場上“漆”是西方舶來品,英文叫Lacquer,即涂料,是化學合成的物質。而中國的“漆”具有關于生命、自然、靈魂、情感等深刻而涵蘊豐厚的文化含義。

說到漆藝,羅獻兵更是眉飛色舞:我們浙江是漆藝的發源地之一啊!7000多年前的余姚河姆渡遺址、8000多年前的蕭山跨湖橋遺址,都出土過漆器。“漆藝有獨特的美,它以線紋為媒介語言,以色彩表達情感,呈現人類最質樸、最簡單、最自由思維活動。有人說漆藝,在思想上是天人合一,在藝術上是人神共舞,這不為過。”

羅獻兵按捺不住內心的喜悅和興奮:“就如一個盒子,你想認知它背后的工藝、觀念和成因,便要用寧靜的心去感受、用真誠的情去領悟,欣賞漆藝也是一樣。”他說:“漆藝在近代亂世更迭中曾出現斷層,當代許多前輩為恢復這一純粹的中華傳統藝術,付出了畢生的精力,積累下豐富的經驗,承續,我義不容辭。”從當年的辦廠賺錢到如今的為藝癡迷,羅獻兵實現了自己的人生跨越。

羅獻兵自我設問:漆藝為什么加稱犀皮?他引爺爺留下的《文心雕龍》說:“《情采篇》中有比興:犀兕有皮,而色之丹漆,質待紋也,若乃綜述性靈,敷寫氣象,鏤心鳥跡之中,結辭于魚網之上,其為標炳,縟彩名矣。”他又談到明人黃大成所著、現存唯一古代漆工專著《髹飾錄》中的記載:“犀皮亦作西皮或犀毗,紋有圓花、片云、松鱗諸斑……”犀皮,美麗如此!

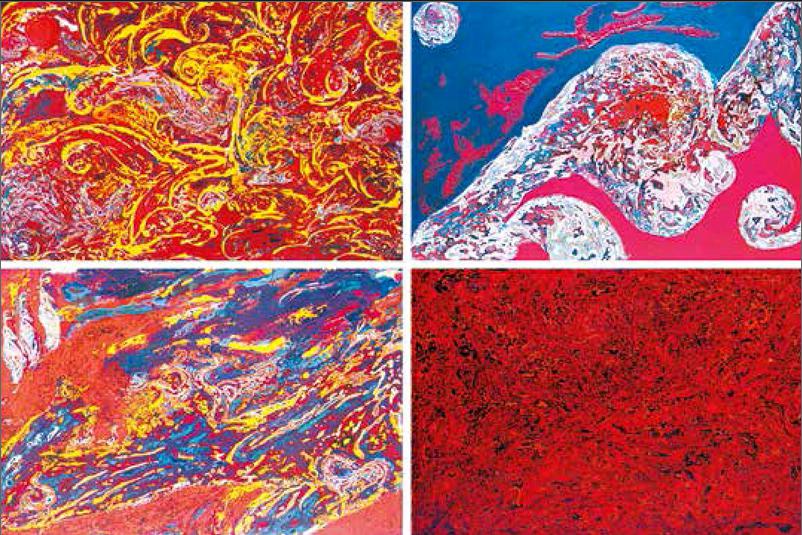

清華大學工藝美術系教授周建石,中國工藝美術學會漆藝專業委員會喬十光、何豪亮等,非常認可羅獻兵的犀皮漆器的藝術價值,說它以詭譎變化的“紋起”線條、變幻莫測的紋飾、迷離斑斕的色彩為特征,神秘而含蓄,柔和而內斂,優雅婉麗,若出水之芙蓉。

專家的評價是一種激勵。眼下的羅獻兵正全身心地投入在保護、傳承及創新的工作中。他說,犀皮漆藝具有藝術最本質的功用,是人類對自身生命意義提供的一種啟迪;我們永遠需要啟迪。endprint