個性化飲食指導在糖尿病患者中的臨床價值

熊燕華大理州彌渡縣人民醫院內一科,云南彌渡 675600

?

個性化飲食指導在糖尿病患者中的臨床價值

熊燕華

大理州彌渡縣人民醫院內一科,云南彌渡675600

[摘要]目的分析個性化飲食指導在糖尿病患者中的臨床應用價值。方法選取2014年1月—2015年6月該院收治的54例糖尿病患者為研究對象,按照數字隨機法將其分為觀察組與對照組,對照組給予常規護理,觀察組在常規護理基礎上聯合個性化飲食指導,對比分析兩組患者血糖控制效果、飲食知識掌握優良率及護理滿意度。結果入院時,觀察組患者FBG(空腹血糖)、2 hPBG(餐后2 h血糖)、HbAlc(糖化血紅蛋白)等方面與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05);出院時,兩組患者FBG、2 hPBG、HbAlc方面均有明顯改善,且觀察組改善效果優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組飲食知識掌握優良率為92.59%,對照組飲食知識掌握優良率為62.69%%,兩組數據對比差異有統計學意義(P<0.05);觀察組護理滿意度為96.30%,對照組護理滿意度為66.67%,兩組數據對比差異有統計學意義(P<0.05)。結論個性化飲食指導在糖尿病患者中的臨床應用價值較高,建議在臨床上進行推廣。

[關鍵詞]個性化飲食指導;糖尿病;血糖水平;滿意度

糖尿病是中老年人群高發的一種全身性慢性疾病,發生率僅低于腫瘤及心血管疾病,成為現階段第三大對人類健康構成巨大威脅的慢性非傳染性疾病之一[1]。根據最新流行病學數據顯示[2],我國糖尿病發生率為11.6%,且出現年輕化趨勢。患者需終身服藥控制,隨著病程的不斷延長,可出現多種嚴重并發癥,對患者身體健康及生命安全威脅極大。為了研究個性化飲食指導在糖尿病患者中的臨床應用價值,該院選取收治的54例糖尿病患者進行研究,分別給予不同方法護理,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2014年1月—2015年6月該院收治的54例糖尿病患者為研究對象,按照數字隨機法將其分為觀察組27例與對照組27例。觀察組男15例,女12例,最大年齡72歲,最小年齡38歲,平均(27.14±5.23)歲,平均病程(9.51±2.98)年;文化程度:初中及以下7例,高中15例,大專及以上5例。對照組男14例,女13例,最大年齡71歲,最小年齡37歲,平均(27.38±5.41)歲,平均病程(9.42±3.01)年;文化程度:初中及以下4例,高中16例,大專及以上7例。該次所有入選病例均滿足世界衛生組織于1999年制定的2型糖尿病相關診斷標準[3],無意識障礙、認知障礙、神經障礙患者,均自愿參與該次研究,且已簽署知情同意書。上述兩組患者年齡、性別、病程及文化程度等方面對比差異無統計學意義(P>0.05),具有對比性。

1.2方法

對照組給予常規護理,主要包括日常生活護理、基礎護理、用藥指導、運動指導、口頭健康宣教及常規飲食指導等。在常規護理基礎上觀察組加用個性化飲食指導,具體內容如下。

1.2.1個性化飲食方案(1)制定總熱量。每日為患者計算所需總熱量:大部分糖尿病患者受疾病因素影響,有過度肥胖或消瘦現象,計算每天所需總熱量時需根據正常人理想體重進行計算,不能以患者實際體重計算。計算時根據患者身高查表、體重、性別等,或采用簡易簡易公式:[理想體重(kg)=身高(cm)-105],隨后按照患者理想體重來對其每天所需總熱量進行計算,成年人在休息狀態下每天每公斤所需熱量為105~125.5 Kj (25~30 kcal);輕體力勞動狀態下所需熱量為125.5~146 Kj (30~35 kca1);重體力勞動狀態下所需熱量為167 Kj(40 kca1)。妊娠期產婦、兒童、哺乳期婦女、合并消耗性疾病患者及營養不良患者需適量增加,肥胖者適當減少,從而促進患者體重恢復至理想體重的±5%。(2)計算出各種食物的總熱量。一般患者碳水化合物需占總熱量的50%~60%,并且飲食中提倡多食用粗制米、面;脂肪占30%,蛋白質占15%,成人每天每公斤理想體重增加量應控制在0.8~1.2 g,妊娠期產婦、兒童、哺乳期婦女、合并消耗性疾病患者及營養不良患者應增增至1.5~2.0 g,合并糖尿病腎病患者需限制在0.8 g;血尿素氮水平較高患者需限制在0.6 g,其中動物蛋白質至少保持在1/3以上;病情基本穩定患者且條件一般患者可根據體力需要估計其食物攝入量;臥床休息患者每天主食量需控制在200~250 g輕體力勞動者每天主食量需控制在250~300 g,中等體力勞動者每天主食量需控制在300~400 g,重體力勞動者每天主食量需在400 g以上;每天蔬菜在250~500 g左右,葷菜在150 g左右,烹調所用油為3~4匙,每天用同一磅秤稱重1次,且衣服重量保持一致,若患者體重增減范圍超過2 kg,應進一步調整其飲食總熱量。(3)每餐熱量合理分配。根據食品成分將患者所需熱量轉化為食物重量,并為其制定科學食譜,每天飲食中需包括四大類食物來平衡膳食。四大類食物有:①薯類:碳水化合物,膳食纖維為薯類食物主要營養素。適合糖尿病患者食用的谷薯類有燕麥、小麥、苦蕎或玉米、黃豆、小麥磨成的三合面。②蔬菜水果類:富含維生素、無機鹽和膳食纖維,患者在食用水果時因果糖及葡萄糖含量較豐富,因此需考慮熱量嚴格控制攝入量。總熱量的控制是飲食控制的關鍵,糖尿病患者常有饑餓感,可用含糖量低于5%的蔬菜進行緩解,日常飲食中需保證總熱量不變,適當增減食物,保證飲食平衡。③瘦肉、蛋、豆、乳類:該類食物多屬于蛋白質食品,大豆是植物蛋白質的來源,含豐富分不飽和脂肪酸磷脂與豆固醇,可有效降低人體血膽固醇。④油脂類:脂肪是油脂類的主要成分,因此過度肥胖者不宜吃油炸食物。宜用植物油炒菜,少吃食物,如動物內臟、蟹黃、蝦子、魚子等高膽固醇的。按照自身經濟條件及飲食喜好按數量標準,三餐需堅持1/5、2/5、2/5或1/3、1/ 3、1/3分配原則;并嚴格控制進食時間,保證日常飲食的規律性,盡量不要隨意更改飲食質量及數量,尤其是注射胰島素患者及口服降糖藥物患者。醬油、醋、姜、花椒、辣椒、味精等調味品可根據喜好食用,喜愛甜食患者需用糖精、木糖醇或其他代糖品進行替代,每天食鹽總量不得超過6 g,避免加重患者心、腎血管并發癥。多使用纖維素含量高的食物,改善患者糖代謝能力,減少或延遲腸道對糖類食物的吸收,增加腸蠕動,保持大便通暢;并且纖維素體積較大,進食后患者可有明顯飽食感,可提高患者體重控制效果。纖維素豐富食物主要有豆類、蔬菜、谷物類、含糖分低的水果等。每天飲食中食用纖維含量需控制在40~60 g。

1.2.2出院指導工作①加強宣教,在護理工作中需告知患者現階段世界暫無根治糖尿病的方法,但可通過藥物控制、飲食控制及運動療法來改善血糖水平,控制疾病發展,提高患者飲食控制信心,遵醫囑用藥,并積極進行運動鍛煉,定期監測血糖水平。②注意食物搭配,飲食要多樣化,食物除強調控制總熱量外,還要注意食物色、味、味品種多樣化。③食品選擇日常飲食中多食用蛋白質、高維生素、高碳水化合物、低脂肪的食物。如豆制品、瘦肉、魚、蛋和牛奶等。在定量范圍的以植物油為主,如豆油、花生油等,減少動物油攝入量,預防動脈硬化,患者及其家屬最好學會食物熱量計算及食品換算法,以便提高食物熱量控制效果。④飲食治療中患者若產生明顯饑餓感,可用下列食物進行緩解蔬菜類:如白菜、菠菜、油菜、冬瓜、南瓜、生菜、芹菜、豆芽等,以及海藻類等。若食淀粉比較多的蔬菜,如土豆、芋頭、蠶豆等,則應扣除等量主食量。另外,叮囑緩解戒酒,酒屬于一種高熱量食物,在飲酒時不攝入食物,可抑制肝糖原的分解,導致患者血腫葡萄糖含量減少,增加其發生低血糖事件的可能性。⑤觀察低血糖癥狀。輕者低血糖癥狀患者可見心悸、手顫抖、饑餓感、軟弱無力、出汗等臨床癥狀,重度低血糖患者可發生昏迷。患者在發生低血糖時可適當食用一些糖果、餅干進行改善;若夜間出現低血糖,需根據患者具體情況適當調整睡前餐。嚴重低血糖癥狀者應及時送醫院進行搶救。⑥定期復查。出院時讓患者及其家屬學習食物熱量計算及食品換算法,以便持續進行飲食控制,囑患者定期復查與醫生聯系,取得指導。

1.3觀察指標

①血糖控制效果。詳細觀察兩組患者入院時、出院時血糖水平變化情況,記錄兩組患者FBG(空腹血糖)、2 hPBG(餐后2 h血糖)、HbAlc(糖化血紅蛋白)等指標,采用離子交換層析法檢測患者糖化血紅蛋白。②飲食知識掌握優良率[4]。采用問卷調查的方式調查患者對糖尿病飲食知識的掌握程度,調查內容主要包括飲食控制的重要性、少食多餐、食物的等值交換、食物的血糖生成指數、餐次分配等內容,總分值為0~100分,其中得分為90~100分為優;得分為80~89分為良;得分為60~79分為中;得分不足60分為差,糖尿病飲食知識掌握優良率=(優+良)/例數×100%。③護理滿意率[5]。采用視覺模擬評分法對患者護理滿意度進行調查,分值為0~100分,其中90~100分可視為非常滿意;得分為70~89分可視為基本滿意,得分不足70分可視為不滿意。護理滿意度=(非常滿意+基本滿意)/例數×100%。

1.4統計方法

2結果

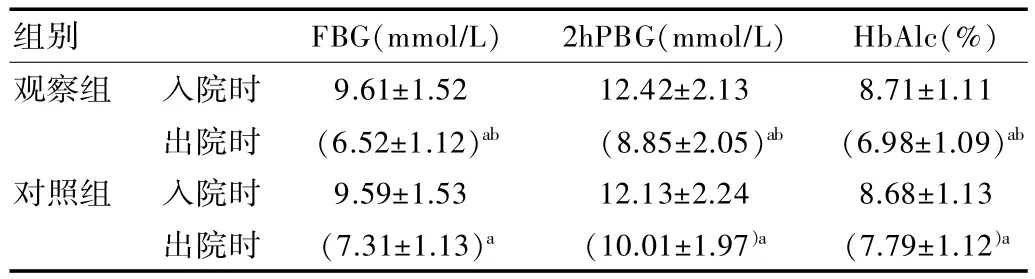

2.1兩組患者血糖控制效果比較

兩組患者入院時FBG、2 hPBG、HbAlc方面比較,差異無統計學意義(P>0.05);出院時,兩組患者FBG、2 hPBG、HbAlc等指標均明顯改善,與治療前比較,差異有統計學意義(P<0.05);且觀察組出院時FBG、2 hPBG、HbAlc等指標均優于對照組,數據對比差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

表1兩組患者血糖控制效果比較(x±s,n=27)

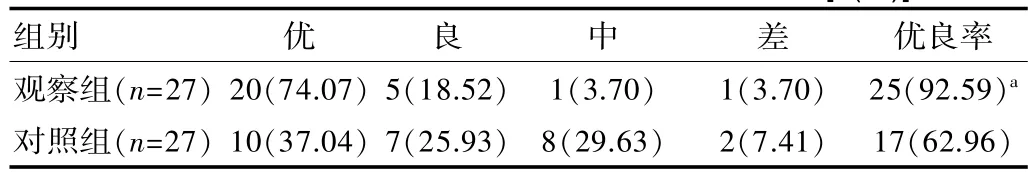

2.2兩組患者糖尿病飲食知識掌握程度比較

觀察組糖尿病飲食知識掌握優20例,良5例,優良率為92.59%(25/27例),對照組糖尿病飲食知識掌握優10例,良7例,優良率為62.69%(17/27例),觀察組糖尿病飲食知識掌握優良率明顯高于對照組,數據對比差異有統計學意義(P<0.05),詳見表2。

表2兩組患者糖尿病飲食知識掌握優良率比較[n(%)]

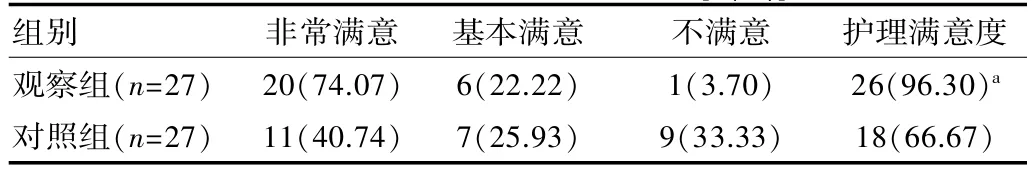

2.3兩組患者護理滿意度比較

觀察組非常滿意20例,基本滿意6例,護理滿意度為96.30%(26/27例),對照組非常滿意11例,基本滿意7例,護理滿意度為66.67%(18/27例),觀察組護理滿意度明顯高于對照組,對比差異有統計學意義(P<0.05),詳見表3。

表3兩組患者護理滿意度比較[n(%)]

2.4案例分析

觀察組患者李某,男,年齡68歲,糖尿病病程5年,初中文化,接受個體化飲食指導4周,入院時空腹血糖為(8.14±1.52)mmol/L,餐后2 h血糖為(10.87±2.11)mmol/L,出院時空腹血糖為(6.29±1.31)mmol/L,餐后2 h血糖為(8.76±2.05)mmol/L。且通過問卷調查的方式調查其相關飲食知識掌握程度,得分為89分,能夠積極主動參與到飲食控制中,飲食較為合理化。

3討論

糖尿病是一種全球性疾病,目前尚無根治方法,臨床主要給予患者藥物控制。根據相關數據可知[6],全世界糖尿病患者約有2.85億人,其中我國糖尿病患者約9240萬,居世界第一位,且該疾病發生率近年來均呈上升趨勢。糖尿病屬于終身疾病,多出現在中老年人群中,主要疾病特征為血糖升高,主要是因患者胰島素分泌缺陷或胰島素生物作用受損導致的,患者長期在高血糖影響下可出現血管、神經、心臟、腎等多組織病變,對患者生命安全威脅較大[7]。糖尿病患者血糖水平的變化與患者運動習慣、飲食結構存在密切關系,通過加強患者飲食控制可顯著提高患者對胰島素的敏感性,增加患者對葡萄糖耐糖量,從而改善患者血糖水平[8]。

飲食治療作為糖尿病患者控制血糖的重要手段,糖尿病患者對健康飲食知識的掌握程度直接影響了飲食控制效果,且根據相關研究資料可知[9-10],幫助糖尿病患者建立科學的自我管理行為是提高糖尿病患者血糖控制效果的重要手段,因此在給予患者藥物控制同時,實施個體化飲食指導,加強健康教育,充分讓患者了解飲食在血糖控制中的重要性。在該研究中,觀察組患者在常規護理基礎上聯合個體化飲食指導,在患者飲食護理中加強營養分析,根據患者具體年齡、身高、體重及體力活動等方面計算其每日所需營養,得出蛋白質、脂肪和碳水化合物等三大營養素比例,制定針對性的飲食方案,并利用食物交換法來幫助患者調整飲食方案,增加食物種類,大大優化了患者飲食方案;另外加強患者的出院指導,有助于幫助患者建立有效的、科學的自我管理行為,積極主動參與運動干預及飲食控制,養成良好的生活習慣及飲食習慣。觀察組患者出院時FBG為(6.52±1.12)mmol/L,2 hPBG為(8.85±2.05)mmol/L,HbAlc為(6.98±1.09)%;對照組采用常規護理,給予常規飲食指導,出院時其FBG為(7.31±1.13)mmol/L,2 h PBG為(10.01±1.97)mmol/L,HbAlc為(7.79±1.12)%。兩組患者出院時FBG、2 hPBG、HbAlc等指標比較,差異有統計學意義,觀察組患者FBG、2 hPBG、HbAlc等指標均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組糖尿病飲食知識掌握優良率為92.59%,明顯高于對照組的62.69%,差異有統計學意義(P<0.05)。由此可知,根據患者不同年齡階段、不同活動量以及體重差異為其制定針對性的個體化的飲食方案可進一步提高患者血糖控制效果。在患者個體化飲食指導中讓其學習食物熱量計算方法、食物交換方法等,讓患者了解不同食物種類、進食量、不同烹飪方法對血糖水平的影響,在改善患者高血糖水平的同時,還能夠保證患者飲食健康性。護理后,觀察組護理滿意度為96.30%,明顯高于對照組的66.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,個體化飲食指導在糖尿病患者中的應用效果顯著,可有效提高患者血糖控制效果,增加患者糖尿病飲食知識掌握程度,還可增加患者護理滿意度,改善醫院整體護理水平,建議在臨床上進一步推廣。

[參考文獻]

[1]何文靜,王愛民,葉洪江,等.延續性護理在社區糖尿病患者中運用效果的系統評價[J].中國實用護理雜志,2015,31 (12):880-885.

[2]賈曉煒,趙鑫,張穎,等.妊娠糖尿病患者飲食自我管理與個體化干預研究[J].重慶醫學,2015,44(3):327-328.

[3]徐靈莉,蔣娟,蘭花,等.個性化綜合飲食護理干預對2型糖尿病患者的臨床效果研究[J].重慶醫學,2015,44(13):1784-1787.

[4]嵇加佳,劉林,樓青青,等.2型糖尿病患者自我管理行為及血糖控制現狀的研究[J].中華護理雜志,2014,49(5):617-620.

[5]孫亞平,田玉玲.個性化飲食干預對妊娠期糖尿病患者血糖的影響[J].河北醫藥,2010,32(12):1653-1654.

[6]謝建美,桑彩娣.個性化飲食教育對2型糖尿病患者膳食調整的影響[J].實用臨床醫藥雜志,2012,16(24):104-105.

[7]韓美玲,王芳,丁素珍,等.連續性護理對2型糖尿病患者自我管理能力和行為的影響[J].中國實用護理雜志,2015,31(7):489-491.

[8]張丹毓,高梅,陳尚志,等.18例2型糖尿病患者接受限食療法的效果觀察[J].中華護理雜志,2014,49(7):804-807.

[9]陳露萍.個性化飲食干預結合運動指導在2型糖尿病治療中的應用[J].上海預防醫學,2015,27(4):188-189.

[10]徐靈莉,高麗,劉曉玲,等.483例糖尿病患者自我管理現狀及影響因素分析[J].重慶醫學,2013,42(36):4390-4392.

收稿日期:(2015-11-05)

DOI:10.16658/j.cnki.1672-4062.2016.03.094

[作者簡介]熊燕華(1964.6-),云南彌渡人,中專,主管護師,研究方向:健康教育在臨床護理中的應用。

[中圖分類號]R473

[文獻標識碼]A

[文章編號]1672-4062(2016)02(a)-0094-04