基于成果導向與課程地圖理念的高校課程規劃探究

郭士清,莊 宇,顏兵兵

(佳木斯大學 機械工程學院,黑龍江 佳木斯 154007)

?

基于成果導向與課程地圖理念的高校課程規劃探究

郭士清,莊宇,顏兵兵

(佳木斯大學機械工程學院,黑龍江佳木斯154007)

摘要:高等教育改革的核心是人才“核心能力”的培養,核心能力培養是通過課程體系構建、教學活動實施來實現的。針對高校“如何規劃課程體系”“培養目標與核心能力如何落實”“學生應怎樣進行學業規劃與職業規劃”問題,基于成果導向教育理念和對臺灣課程地圖概念的理解,對高校課程體系規劃與課程地圖構建進行了深入的探討,提出了成果導向課程規劃模式,對其內涵及規劃過程進行了說明,給出了高校課程地圖設計實例,以此試圖提出解決問題的辦法,為高校合理規劃課程實現學生“核心能力”培養提供參考。

關鍵詞:成果導向;課程地圖;課程規劃;核心能力

“培養什么人”和“如何培養人”是高校教育的兩個根本問題[1]。“培養什么人”,主要涉及教育思想、教育理念,其核心是教育目標,即校、院、專業制定的培養目標回答“培養什么人”的問題;“如何培養人”,主要涉及教育模式、教育方法,其核心是教育的過程,即學校通過培養方案、教學計劃、課程大綱、教學方法以及考核與管理方式等方面的設計與實施回答“如何培養人”的問題。

從教學質量管理的角度,我們需要關注以下關鍵問題:培養目標是如何制定的?課程體系是如何規劃的?培養目標是怎樣得到落實的?上述問題非常值得我們探究。

一、國內高校課程規劃的現狀與問題

目前,國內高校課程規劃存在問題如下:

(1)國內高校課程規劃一般都按學科范疇設計,注重“寬厚的學科理論基礎、寬廣的專業口徑”,往往偏重于基礎知識教學和艱深理論的傳授,忽視人文知識、學生綜合素養的培養[2],與培養目標和培養要求脫節,存在嚴重的學科化傾向[3];

(2)課程規劃缺乏完整的“導引目標”,課程科目間的邏輯順序不合理與銜接不當,造成縱向知識不連貫,橫向知識不統一,或重疊、或疏漏等問題;

(3)各課程間鮮有對話機制,各專業已有課程架構,但架構、呈現方式不一,難以進行跨領域學習;

(4)缺乏外部評價機制,大學的課程規劃常被認為是教師學術自主的范圍,課程的規劃僅限于教師的專長,缺乏外部的評價機制給予適當的建議,因此,教師的授課內容與院、系的培養目標及學生的學習需求仍有差距,規劃課程的質量有待提升;

(5)課程規劃與其他領域的學科整合不足,雖然目前大學允許跨系選修課程,但常流于點綴性質,學生無法學習到完整的知識。

二、成果導向課程規劃模式

(一)基本理念

1981年美國學者斯派蒂(Spady,W.G.)提出“成果導向教育”(Outcome-Based Education,OBE)理念,其核心思想是強調學校、教師的教學設計與活動圍繞學生的學習成果(核心能力)開展,學校的課程設置、課程內容、教學活動都圍繞培養學生的學習成果進行,重視培養學生適應未來、適應社會的綜合能力,把焦點聚在學生應“具備哪些能力”,而不是學校、教師“教了哪些知識”,課程設置回歸到培養學生能“帶走”的實際能力,而不是具體的課程要求,學生的分數。

成果導向教育理念及課程發展理論自提出以來受到眾多教育界研究人員及教育工作者的重視和認可,被公認為“追求教育卓越的一個正確的方向和值得借鑒的教育改革理念”[4],影響了美國、加拿大、日本、臺灣、香港等國家和地區的課程改革,特別是在大學課程革新中得到廣泛應用。在臺灣,基于成果導向理念的課程改革首先在醫學教育領域推行,重視臨床成果(Outcome)導向,強調學生能力(Competency)表現是否達到培養目標,取得了顯著成效。之后,成果導向課程改革模式推廣到臺灣各高校,其中,以中原大學和逢甲大學較為成熟。2004年臺灣推出“獎勵大學教學卓越計劃”,制定了“9項基本教學核心指標”,要求參與該計劃的高校在此基礎上明確制定可操作的學生核心能力指標,確保就業競爭力。

時至今日,國外高校基于對“成果”的不同理解,發展了各具特色的課程模式,如:美國ABET開發了EC2000雙循環模式、臺灣逢甲大學開發了成果導向持續改善的雙回圈課程規劃與管理模式、臺灣中原大學開發了能力地圖(C-Map)模式等。

課程地圖的概念首先由Housman提出,由Eisenberg率先引進到課程規劃過程中。課程地圖的基本概念是以課程規劃指引學生就業與發展方向,起到路標指向的作用,展示課程與未來職業生涯的關聯[5]。近年來課程地圖在臺灣各高校得到迅速推廣,由于對課程地圖概念的不同理解,臺灣參與“獎勵大學教學卓越計劃”的院校均開發了不同形式的課程地圖[6]。

(二)成果導向課程規劃模式

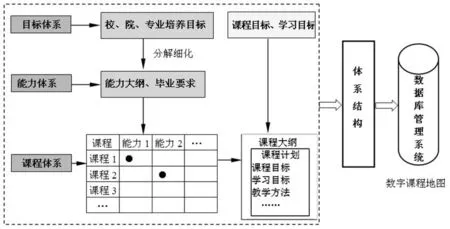

多年來我國高校課程體系設置一直受到學科理論及辦學條件的影響,知識結構強調學科知識體系的系統性和完備性,很少考慮需求(學生需求和國家、社會、企業對人才的需求),以及課程與培養目標的聯系、課程與課程之間的聯系,培養的人才與企業用工需求脫節。成果導向教育從需求開始,由需求決定培養目標,由培養目標決定學生的能力指標(畢業要求),再由能力指標決定相關課程,構成課程體系,形成課程地圖。基于上述理念,本文提出以學生學習成果為導向的課程規劃模式,該模式原理如圖1所示。

圖1 成果導向課程規劃原理

(三)成果導向課程規劃模式的內涵

1.培養目標的擬定“培養目標”是指學生“畢業后三到五年”應取得的專業或職業成就。培養目標既是人才培養的起點,也是終點。培養方案的制訂緊緊圍繞培養目標進行,培養目標、核心能力(培養要求)、課程體系,是構成培養方案的三大主體。培養目標的制定要從需求(包括內部需求和外部需求)開始,內外需求是制定培養目標的依據,培養目標要與內外需求相適應[7]。其中,內部需求為學校的辦法定位、辦學思路及教學主體的需求等;外部需求(國家、社會和用人單位)對人才的需求是制定培養目標的主要依據,傳統的培養方案制定只考慮內部需求,而忽視了外部需求。培養目標的制定要具體,避免空泛,要經過努力能夠達到。

2.學生核心能力/能力指標的擬定核心能力衍生于培養目標,是學生在畢業時應達到(具有)的職業與專業成就的能力與知識,即面對未來社會環境與就業應具有的關鍵、必要的知識、技術、態度、價值觀和人格。核心能力分為一般能力(Generic Competencies)與學科專業能力(Special Competencies)。一般能力是指完成各項工作都必須具備的一些基本能力,例如:分析與綜合理解、學習與解決問題、知識應用、隨機應變、信息管理、自主工作、團隊合作、組織計劃、口頭與書面溝通等能力。專業能力是從事專業工作應具有的專業知識與能力。核心能力/能力指標的擬定可參照ABET EC2000能力標準、CDIO教學能力大綱等。

(四)規劃課程體系

校、院、系訂立的核心能力,其實僅為能力本位教育的起點,而核心能力指標是否能在課程規劃、單元課程設計、教學設計、教學活動中落實,才是教育是否達到預期成效的關鍵。大學規劃課程時應以學生核心能力、能力指標為核心,以學生學習成果為導向來規劃、調整課程,這是大學課程革新最艱難的階段。

大學課程規劃應按“自頂向下”原則來規劃課程,按照校、院、系、教師的次序由上到下進行規劃課程體系及課程內容,校級課程規劃著重培養學生的“軟能力”,規劃通識課程、素質課程,院級規劃專業平臺課,系規劃專業核心課程,教師規劃單元課程內容。規劃的課程要符合專業特色、人文關懷、產業發展、及學生能力需求,從而培養學生專業知識、實際能力及人文素養。課程體系規劃過程如下:

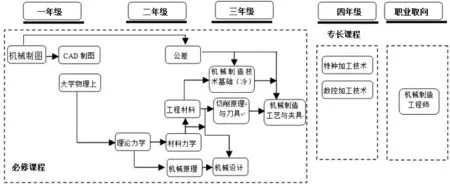

1.規劃課程體系結構學校規劃的課程引導著學生的學習方向及未來就業方向。因此,為落實校、院、系的培養目標,學校有必要從課程結構的角度規劃出可以有系統引導學生修課方向的課程體系。大學的課程規劃可從培養學生廣泛基礎知識的“廣度課程群”以及建立學生專業能力的“專業課程群”兩個維度進行規劃課程體系結構。我校本科課程結構如圖2所示。

廣度課程群包括:文理通識課程群、學科通識課程群;專業課程群包括:專業基礎課程群,專業核心課程群、專長領域課程群。

專業基礎課程群:專業基礎課程群是指適應某職業領域或行業工作所必備的基本知識和基本技能的課程集合,旨在為學生學習專業核心課程夯實基礎。

專業核心課程群:專業核心課程群是對本專業培養目標起關鍵作用,直接影響甚至決定學生的基礎理論水平、專業發展能力和綜合素質的重要課程的集合。專業核心課程群中課程的規劃應考慮學生的廣泛就業、轉換職業、多元發展需求。

專長領域課程群:針對學生畢業的職業去向所開設的課程集合,以滿足學生個人職業規劃的需求。

2.規劃單元課程規劃完課程結構后,公共教學中心、專業教學委員會將規劃單元課程,規劃單元課程時要遵循“縱向課程體系連貫、橫向課程內容統一”的原則,強化核心能力、能力指標與課程的關聯,認真分析所設置課程對學生能力培養的作用,建立課程與能力關聯矩陣表[8],如表1所示。通過矩陣表可以清晰看出設置課程與能為培養間的“多不多,少不少”關系,處理好一種能力將由幾門課程來培養的問題,必要時應以核心能力、能力指標培養為基礎整合課程。

表1 核心能力與課程對應關系

3.單元課程設計核心能力指標是確定教學內容的依據,教學內容是實現核心能力的支撐。編寫教學大綱時,首先應明確本門課程對哪幾條核心能力指標有貢獻,然后在兼顧知識完整性前提下逐條確定與之相對應的教學內容,最終確定教學時數。單元課程內容規劃時應打破課程之間的壁壘,以夠用為度,達成某幾條核心能力指標為主線,形成課程串(縱向)和課程群(橫向),這樣,使學生總體知識結構更加合理、更加系統化,滿足了加強實踐教學、壓縮理論教學的工程教育模式的教學需求。

三、高校課程地圖的構建

就讀的專業畢業后有什么出路,該學什么課,學到了什么能力?是許多大學生修課的疑問,“課程地圖”能替學生解決這些問題。

(一) 何謂“課程地圖”

課程地圖的英文為“Curriculum Mapping”,Curriculum 的中文含義為學校或專業的全部課程(具體課程英文一般用Course),也可指國內的課程體系。Mapping 的名詞為“地圖”“繪圖”之意,也可為動詞“繪制”地圖。因此,“Curriculum Mapping”應是指課程體系或全校課程在內的課程地圖[9]。

本文基于對臺灣高校課程地圖的研究,對高校課程地圖概念闡述如下:課程地圖是以課程規劃指引學生未來升學與就業的發展方向,讓學生能夠依據未來的職業生涯目標與興趣,按地圖從學校開設的通識與專業課程中,規劃出大學四年最佳的修課學習路徑。同時,課程地圖應體現課程體系的完整性與系統性,課程地圖所涉課程應支撐培養目標,發揮課程地圖指導課程開設的目的。

圖2 課程結構圖

(二) “課程地圖”的功能

(1)指引學習:依據學生的學術專長、學習興趣與職業生涯規化,指引學生規劃大學生學習期間的學習路徑。

(2)連貫課程:通過課程地圖可清楚看出規劃課程間的橫向與縱向關系,使課程系統地呈現出來。

(3)檢查課程:通過課程地圖教師能夠明確所授課程在課程體系中的地位和作用,根據學習成果要求來更好地組織教學;課程地圖能夠幫助課程管理者決策應開設哪些課程,為整合課程提供幫助;課程地圖能夠滿足課程評估人員對課程體系和教學評估的需要,通過課程地圖,課程評價者能夠清楚地了解課程體系,對其進行客觀的評價。

圖3為我校機械卓越工程師部分課程地圖。通過這張圖,學生能夠清楚地看出所學課程的重要性,為學好這門課程做好準備;通過這張圖,關聯課程間的授課教師通過互相溝通,避免授課內容的遺漏或重復;通過這張圖,課程管理者清晰地看出開設課程情況,進而合理地安排課程。

課程地圖的構建應在成果導向教育理念下完成,才能發揮課程地圖促進培養目標、課程體系設計、課程教學達成一致的作用。

圖3 機械卓越工程師課程地圖

四、結語

面對目前高等教育“普及化”、“市場化”的取向,大學普遍要求畢業生須具備專業知識、通識素養,應用外語、處理信息、理論聯系實際的能力,良好學習與關懷社會的態度、較好的品格、國際視野觀、創造力等,才能夠面對未來的挑戰,并在職場上具有競爭力。在這樣的教育愿景下,如要培育學生畢業時成功地具備上述“核心能力”,大學課程必需在根本上進行改革。因此如何規劃課程體系、培養學生“核心能力”、提升教學質量,一直是各大院校關注的焦點。

成果導向教育模式為我們提供了可借簽之路,期望通過成果導向課程規劃模式的原理、內涵及課程體系規劃過程與課程地圖的說明,為更多大學在規劃課程時提供參考,達到教學與就業雙贏、“學用合一”的效果。

(責任編輯:徐建平)

參考文獻:

[1]張興國.大學教育應重視大學生人文精神的培養[J].國家教育行政學院學報,2006(10):11.

[2]李寶富,周昕.美國理工科大學文科建設與教育啟示[J].高校教育管理,2011,5(6):61-63.

[3]錢國英,王剛,徐立清.本科應用型人才的特點及其培養體系的構建[J].中國大學教學,2005(9):55.

[4]李志義,朱泓,劉志軍.用成果導向教育理念引導高等工程教育教學改革[J].高等工程教育研究,2014(2):29-31.

[5]劉麗珍,王函石,宋巍,等.結合課程地圖與課程群建設,強化智能專業本科生核心能力培養[J].計算機教育,2013(19):23-24.

[6]吳國瑞,田秀萍,楊正宏.課程地圖規劃建置之探討.工業技術與職業教育[J].2011,9(3):2-4.

[7]李志義.解析工程教育專業認證的成果導向理念[J].中國高等教育,2014(17):7-10.

[8]顧佩華,胡文龍,林鵬,等.基于“學習產出”(OBE)的工程教育模式-汕頭大學的實踐與探索[J].高等工程教育研究,2014(1):31-33.

[9]鞏建閩,蕭蓓蕾.臺灣高校課程地圖對大陸課程地圖發展的啟示[J].中國高教研究,2014(5):105-109.

University Curriculum Planning Exploration based on Concepts of Outcome-based Education and Curriculum Mapping

GUO Shi-qing,ZHUANG Yu,YAN Bing-bing

(Department of Mechanical Engineering ,Jiamusi University,Jiamusi 154007,China)

Abstract:Cultivation of talents with core competences is the key of reformation of higher educational system. Through the construction of curriculum system and teaching activities,the core competences can be developed. According to "how to plan the curriculum system","how to implement training objectives and core competences","students how to carry out academic plans and career plans”,the construction of curriculum system and curriculum mapping is discussed deeply based on the outcome-based education concept and the understanding of the concept of the curriculum mapping in Taiwan. For developing university curriculum planning and training the students’ core competences,the planning pattern of outcome-based curriculum is proposed,the connotation and program process are explained .The curriculum mapping example is given. This article attempts to raise ways to solve problems and provide a reference for reasonable planning curriculum system.

Key Words:outcome-based;curriculum mapping;curriculum planning;core competences

基金項目:黑龍江省教育科學“十二五”規劃課題“基于CDIO模式的機械卓越工程師一體化課程體系研究與實踐”(GBC1213129);佳木斯大學教學研究重點項目“基于CDIO模式的機械卓越工程師課程體系研究與實踐”(JKA2013-026)。

收稿日期:2015-11-03修稿日期:2015-11-27

作者簡介:郭士清(1973-),男,黑龍江雙城人,副教授,研究方向為高等教育教學改革。

中圖分類號:G649.21

文獻標識碼:A

文章編號:1671-9719(2016)1-0060-04