我國音樂劇創作高峰高原建設及其當下狀況之我見

居其宏

2015年4月,我應上海市教委之邀,參加上海教育評估院組織的“上海音樂學院藝術學理論高原學科建設實施方案”評審會,聽取了音樂戲劇系主任趙光教授等人關于該系音樂劇高原項目建設的構想和陳述,很受鼓舞,當場投了贊成票。后聽楊燕迪教授說,這個項目已經獲準立項,資金也已到位。如今剛過半年,該系便拿出成果向業界同行展示,說明上音領導和音樂戲劇系師生對我國音樂劇創演及其“高峰高原建設”的反應迅疾、熱情高漲、態度嚴肅、目標明確;聞之觀之,令人欣慰。

習近平同志2014年10月15日在北京召開的文藝座談會上發表重要講話,號召文藝工作者堅持以人民為中心的創作導向,對當代文藝創作“有高原,缺高峰”“有數量,缺質量”等現象提出了批評。

用“高原”“高峰”這類地形地貌名詞來比喻文藝作品藝術成就高度,非常準確、形象而生動。其實,按地理學上的說法,從高往低看,陸地地貌可分五級:高峰之下是高原,高原之下是丘陵,丘陵之下是平原,平原之下是盆地。

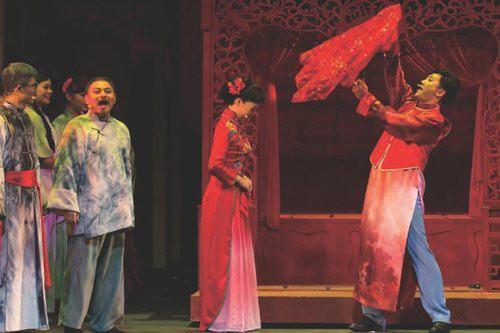

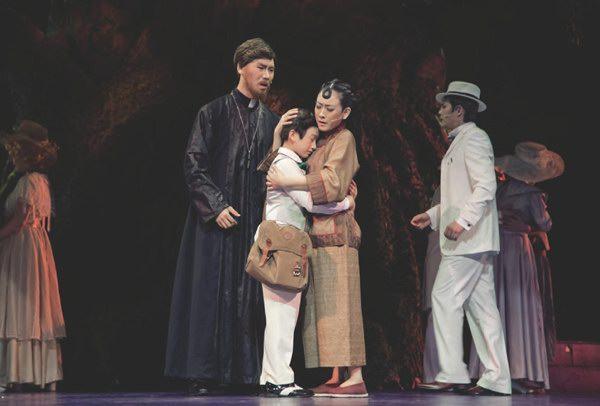

近些年來,我國音樂劇界生產出巨量作品。我這人生性挑剔,說話又不留情面,令不少同行“頭疼”,所以一些新劇目的上演,常常都無緣前往觀賞。因此,別的不敢說,單就我看過劇場演出的《王牌游戲》《三毛流浪記》《媽媽再愛我一次》《鋼的琴》《曹雪芹》《王二的長征》《昆侖神話》《錦繡過云樓》《聶小倩與寧采臣》《彝紅》《啊,鼓嶺》《尼爾斯騎鵝歷險記》《阿詩瑪》,看過光碟的《愛情花》《樓蘭》《六祖慧能》《最后的瞬間》《六號車間》《又見桃花紅》《蔬菜總動員》,以及只讀過劇本的《小公主》《元培校長》等眾多劇目而言,試問:若用五級地形地貌做標準,逐一衡量其思想性、藝術性、觀賞性及“三性統一”的成就和高度,將它們分別定位在哪一個層級或檔次上才算名副其實?

如果我們到互聯網上搜一搜、翻開從中央到地方的報刊看一看,某些劇組制作人和主創團隊的自我宣傳、娛樂記者和劇評人的報道評論必會鋪天蓋地呼嘯而來,一色的頌歌、贊歌洋洋乎盈耳,并且幾乎都是單旋律的大齊唱——在文稿中,時而會聽到諸如“凸現中國本土音樂劇的個性化魅力和旺盛生命力”“經典”“大師”“杰作”“世界性審美”“中國音樂劇教父”之類頂級詞匯的高頻出現并把我們的耳鼓震得嗡嗡作響。

這里給我們描繪出一幅多么令人神往的美景啊:中國音樂劇大師輩出、佳作頻頻,我們仿佛被置身于世界屋脊,甚或腳踩喜馬拉雅山脈、登上珠穆朗瑪高峰,著實體味到“會當凌絕頂”時“一覽眾山小”的神奇豪壯情懷。若是到了一兩百年之后,那時的中國音樂劇史論研究者如果只看這些史料而不注重史實或疏于史料辨偽的功夫,一定會由衷驚嘆,他們在21世紀初的前輩曾經創造過怎樣的輝煌!

作為當代中國音樂劇的史論研究者,我寧愿相信這一切都是真的。

但歷史無法造假。史實就是史實,史料就是史料;作品就是作品,評論就是評論。就中國音樂劇創作和評論來說,海市蜃樓盡管絕頂美麗,但一俟幻境逝去,留下的只能是——慘淡而嚴酷的真實。

在這里,我用“慘淡”和“嚴酷”這兩個頂級詞匯來形容我國音樂劇創作及其評論的當下狀況,并沒有抹煞其整體成就的意思。與20世紀八九十年代相比,行業隊伍壯大了,市場培育漸趨成熟,產業的溫度和熱度大幅提高,也曾誕生過一些質量較高的作品,贏得了一定的觀眾和票房。鑒于中國音樂劇起步不到40年,與歐美音樂劇相比,當然不夠成熟,同行們愛惜它、呵護它,多鼓勵、少挑刺,自是情理中事、無可厚非。可關鍵的問題在于,我們拿出的作品到底幾斤幾兩,觀眾反應如何,票房收入怎樣,投入產出之比是否合理,自己的頭腦一定要保持清醒;倘若小有所得便得意忘形,自我吹噓不遺余力,虛假廣告和廉價吹捧漫天飛舞,甫一首演便妄稱“經典”,老實說,在這表面現象背后反映出的,乃是一種最無出息的“小農乍富”心理,很難成就得了大氣候。

在我看來,中國音樂劇在近些年來推出的作品,若用五級地形地貌做標準來衡量它們的藝術高度,除了少數是“丘陵”、更少是“高原”之外,絕大多數都是“平原”;更有一些劇目,其整體高度則在“平原”之下,是“盆地”;而能夠被稱為“高峰”的作品,至今尚未出現。

例如2015年上演過的某部“搖滾音樂劇”,我雖無緣觀看它的劇場演出,因被媒體毫不吝嗇的贊美之詞所吸引,心里耐不住癢癢,每見到業內同行便急切打聽其觀劇感受,但所有被問者無一例外地苦笑搖頭。然,后來看到國家藝術基金發布的2015年劇目評審公告,此劇竟然赫然在列!要知道,國家藝術基金是經國務院批準、為扶持全國高質量文藝創作而設立的公益性基金,凡是入選得到資助的劇目,均是按照“依托專家、嚴守程序、擇優支持、公正合理”規則評選出來的,在所有申報劇目中當屬“優秀”無疑;退一步說,即便未達“高原”“高峰”的水平,起碼屬于“丘陵”,最不濟也該是“平原”才是。但為何看過此劇的同行對它的藝術質量一致搖頭苦笑呢?為一股強烈的好奇心和求知欲所驅使,我從朋友處要來此劇劇本,打算認真學習一番。未曾想:不讀不知道,一讀嚇一跳——劇本既無劇品,亦乏詩才,更缺藝德,毫無章法可言,純屬敷衍了事、倉促成篇,其粗制濫造、質量低劣之狀實難想象,令人真有不堪卒讀之苦。若用五級地貌來形容,實實在在屬于爛得不能再爛的“盆地”之作。

這個現象引起我的沉思——是國家藝術基金及擔任2015年度歌劇音樂劇劇目評委的相關專家出了問題,還是看過此劇演出的業內同行和讀過劇本的居某人腦子進了水?

我對自己的藝術判斷力向來缺乏自信。何況,在藝術作品評價中,公說公有理、婆說婆有理的現象確實存在。誠如黃自老先生1934年在《樂評叢話》中所說:“評論藝術難,而評論音樂尤難。……人的感情作用是一時的,但‘藝術是永久的,評樂時果然誰也不能完全脫離感情作用,但一時的毀,既不能使天才創作永久埋沒;一時的譽,也不足以使平凡的作品免受時代的淘汰。所以,只有時間是最準確、最公允的音樂評論家。”因此,對音樂劇這種高度市場化、產業化的大眾舞臺戲劇品種而言,衡量其“三性統一”高度,的確是有一些硬指標的,例如:劇目公演場次、上座率、票房收入、衍生產品收入,以及由此決定的投入產出之比,等等;而這一切,只有交給廣大觀眾在時間中的審美實踐來檢驗。

所以說,時間是最準確、最公允的評論家。而且,時間是輪轉的,今天夜晚過去,必是明日陽光;冬寒既已來臨,春暖自然不遠。對這部已獲國家藝術基金資助的“搖滾音樂劇”而言,制作方、劇作者、作曲家和導演還有時間對劇目的整體藝術質量做精心打造,以高超的藝術魅力令所有質疑者閉嘴;而廣大同行和觀眾也同樣有時間,在未來的舞臺上來檢驗該劇是否確實有了脫胎換骨的提高,從而成為真正“高原”乃至“高峰”式的作品,讓包括居某人在內的所有觀眾為其折服,對之發出由衷禮贊。長篇小說《紅旗譜》中主人公朱老忠有句口頭禪:“出水才看兩腿泥”,俗話也說:“是騾子是馬,拉出來遛遛”,總之,觀眾、票房、市場及其在時間中表現出來的真實業績乃是最終評價一部音樂劇整體成就高下的根本標準。

由此我認為,中國音樂劇要達成打造經典、培育大師的藝術使命,應是長期積累、苦心孤詣的必然結果,休想一蹴而就;為今之計,躍出“盆地”,踏上“平原”,發起一場“造山運動”乃是第一要務,先造出大片“丘陵”來,然后以此為基礎,再奮力造“高原”、立志創“高峰”,方是腳踏實地的明智之舉。為此,上自國家文化主管部門和中國音樂劇協會,及至各制作單位、相關從業人員、評論家和傳播媒體,都要鍥而不舍地認定自身光榮使命,以人民為中心,以市場為導向,力戒浮躁浮華心態,拋棄自吹自擂陋習,杜絕宣傳評選造假和演出數據造假,斬斷各種暗箱操作和利益輸送鏈條,下決心苦練藝術內功,只把天大的本事和出眾的才華用在劇本和音樂創作上,由此形成正能量的強大合力場;倘果能如此,中國音樂劇的“高原”“高峰”建設乃至整個行業風氣和市場前景,方能在柳暗花明之后有一個真正光輝燦爛的未來。

對此,我持審慎的樂觀態度。