國際航運保險中心建設政策研究

閭涵加 朱文強 復旦大學經濟學院風險管理與保險學系

?

國際航運保險中心建設政策研究

閭涵加朱文強復旦大學經濟學院風險管理與保險學系

航運保險作為金融與航運的結合,上海建設國際航運保險中心對建設國際航運中心、國際金融中心和服務“一帶一路”等國家戰略有重大推進作用。針對目前國內航運保險業存在的法律環境、稅收政策、經紀人市場等問題,本文分別給出了給產品增加法律適用范圍條款、進一步降低稅率、三年遞延納稅、定義“國際貨運”、允許經紀公司購買職業責任保險來替代等政策研究及建議。

一、引言

2009年4月14日,國務院印發《關于推進上海加快發展現代服務業和先進制造業建設國際金融中心和國際航運中心的意見》(國發〔2009〕19號,以下簡稱“第19號文”),提出要推進上海加快發展現代服務業和先進制造業,建設國際金融中心和國際航運中心,到2020年,基本建成與我國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心,航運資源高度集聚、航運服務功能健全、航運市場環境優良、現代物流服務高效且具有全球航運資源配置能力的國際航運中心。國務院第19號文頒布后,上海市政府進一步明確重點發展金融、航運、貿易等服務產業,促進發展航運金融、航運保險等高端航運服務業,建設上海國際航運保險中心;2013年上海自由貿易試驗區的成立,為上海航運保險深化改革發展提供了“試驗田”和“窗口”。在此期間,保監會先后推出了“保八條”和“保三條”,從航運保險機構培育集聚、航保協會發展、航保產品創新、打造航保定價中心等多個方面全方位支持上海航運保險市場發展;2014年,國務院“新國十條”明確將“積極發展航運保險”提到國家發展高度,表明國家在戰略發展上對航運保險的高度重視。

盡管洋山深水港、保稅區和上海自貿區等硬件在一定程度上助推了上海國際航運中心建設的發展,但是軟件方面,上海與國際一流的航運中心還是有很大距離。因此,上海要建成國際航運中心,必須將航運業推到航運服務業的高度,航運保險作為金融與航運的結合體,其發展必然對上海建成兩個中心有著至關重要的作用。除了建設兩個中心之外,上海同樣應當努力建設國際航運保險中心,深度服務上海國際航運中心、國際金融中心建設和“一帶一路”等國家戰略,以上海為龍頭向“一帶一路”海陸運輸大通道提供有效的風險保障服務。

根據海關總署統計,截至2014年年底,中國進出口貿易總額為43030.37億美元,成為世界第一大貿易國,圖1反映了2005—2014年中國進出口貿易總額的上漲態勢,2009年起,連續六年貿易總額的增長也帶動了航運市場不斷地擴大。

二、中國及上海航運保險市場發展規模與質量

(一)中國航運保險市場發展規模與質量

根據IUMI(國際海上保險聯盟International Union of Marine Insurance)的2015全球海上保險報告,2014年,中國的航運保險市場全球第二,僅次于英國。圖2 為2014年按國家劃分的全球貨運險市場份額圖,從圖2中我們可以發現,2014年我國貨運險保費收入占全球貨運險總收入的9.2%,中國已成為全球第一大貨運險市場。圖3為2014年按國家劃分的全球船殼險市場份額圖,從圖中可看出,2014年中國已成為第二大船舶險市場,僅次于英國,船舶險保費收入占全球船舶險總收入的11.9%。

◤圖1 中國進出口情況:2005—2014(數據來源:海關總署)

◤圖2 全球貨運險市場保費收入:2014(數據來源:2015全球海上保險報告,IUMI)

◤圖3 全球船殼險市場保費收入:2014(數據來源:2015全球海上保險報告,IUMI)

◤表1 2014年主要經濟體航運保險深度、密度及全球市場占比

保費雖然大規模增加,我國的航運保險行業卻沒有全球影響力。保險深度與保險密度的指標則能更好地反映一國的保險市場發展成熟程度。表1為2014年世界主要經濟體航運保險的保險深度、保險密度以及該國的全球市場占比。通過表1可知,2014年世界主要經濟體在保險深度方面,中國僅僅略高于美國,低于英國和日本。在保險密度方面,中國全面落后。從市場份額角度來看,2014年中國航運保險份額占全球市場7.55%,僅落后于英國。

航運保險業作為金融業與航運業的交集,對于建設國際金融中心與國際航運中心有著至關重要的作用。由以上分析我們可知,近年來,在國際航運業的帶動下,國內航運保險已經有了重大的進步,但從國際航運保險需求、國內航運保險市場發展程度和占全球航運保險市場份額來看,我國航運業仍有著非常大的進步空間。

(二)上海航運保險市場的發展規模與環境

根據上海保險航運協會的統計,2013年,上海保險市場船舶險保費收入22.89億元人民幣,占全國市場43.07%;貨運險保費收入13.41億元,占全國市場12.94%,遠遠超過國內其他五大港口城市航運保險業務的總和。而到2014年年底,全國已經有近50%的船舶險落地上海,遠洋保險也已經有80% ~85%的業務集聚在上海。盡管如此,上海的海上保險保費收入僅占全球1%,與倫敦、新加坡等國際公認的國際航運中心相比,仍有較大的差距。近幾年上海港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量都居世界前列,航運企業、貨代企業、保險公司、商品及衍生業務的經銷商等機構大量聚集到上海,這些都為我國發展航運保險業提供了優越的條件。隨著硬件設施的逐步到位,上海若要發展建設國際航運保險中心,則更應注重在法律環境、稅收環境、經紀人市場等軟環境的打造。

三、國內航運保險的發展現實與困境

(一)當前法律環境與國際化目標的不適應

2013年上海海事仲裁受案量首次翻番,成為國內海事仲裁的最大集聚地。根據中國海事仲裁委員會上海分會(上海海事仲裁院)的統計數據,該會2013年受理案件量同比增加了一倍;爭議標的額為12.75億元人民幣,同比增加12%。兩項指標均創歷史新高,標志著上海國際航運中心建設的軟實力進一步提升,要素集聚效應已明顯增強。

然而從當前全球航運體系發展水平來看,以英國為代表的西方發達國家仍然是領跑全球。之所以產生這樣的局面,很重要的原因就是那些國家在航運方面具有非常完備、先進的立法和司法體系。相比之下,我國目前發展航運保險的法律和監管問題是懸在頭頂的達摩克利斯之劍,嚴重影響航運業和航運保險業的進一步發展。

從航運立法角度看,英國參與制定的各項國際公約、準則均具有極強的適用性,如國際商會制定的國際貿易術語,對規范全球貿易起到十分重要的作用。而其制定的國內法如《1996仲裁法》《第三人權利法案》等也在各普通法系國家或地區如新加坡、中國香港等具有相當的影響;部分規定,如《倫敦海事仲裁委員會2012仲裁規則》已經對中國在內的大陸法系國家產生較大影響。英國作為全球航運體系發展水平的魁首,在使航運保險“有法可依”方面,遠超中國,也非常值得上海在建立國際航運保險中心過程中模仿和借鑒。

從航運司法角度來看,據倫敦海事仲裁員協會秘書長Ian Guan在2013年秋季通訊中披露,2012年倫敦海事仲裁員協會做出631個裁決書,香港國際仲裁中心做出163個裁決書,法國巴黎的國際商會做出50個裁決書,紐約海事仲裁員協會做出約100個裁決書。如果按照2009年至2013年上半年的統計數據,倫敦海事仲裁員協會在四年半時間內做出了2600個裁決書,新加坡海事仲裁機構做出63個裁決書。Ian Gaunt在報告中認為,倫敦仍然是目前國際最主要的海事仲裁選擇地。相比之下,中國海事仲裁委員會(以下簡稱“海仲委”)在2014年共審結案件115件,從增長角度來看固然可觀,但是整體規模偏低,且以處理國內案件為主,缺乏對國際案件的指導能力。另外,在法律從業人員方面,倫敦的從業者具有更強的專業性。實踐證明,專業技能更強的法律從業者會使案件審理更權威更公正。更多的案件處理使其具有更豐富的經驗,并且一些重大疑難案件的審理有著標桿作用,為之后全球范圍內的類似案件處理提供了參考。

◤表2 中國大陸與有著發達航運保險業的國家或地區在航運保險稅收政策上的比較

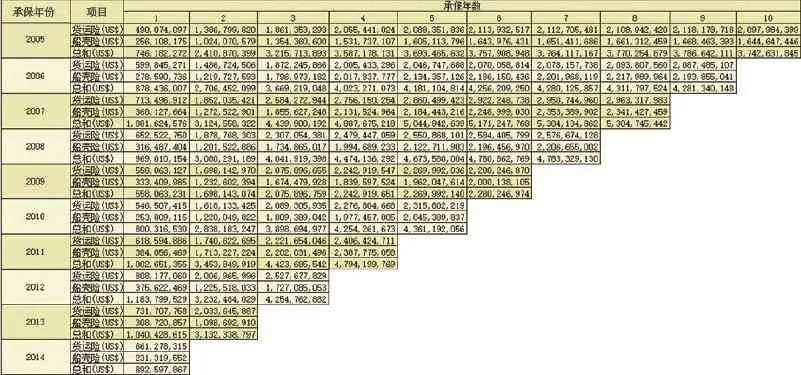

◤表3 全球航保業每年起承保的航運保險在之后年份的賠付數據(2005—2014年)

雖然倫敦航運保險的訴訟費相對高昂,但實際上對減少司法成本、吸引事故雙方在倫敦處理訴訟有積極的影響。這是因為在昂貴的訴訟費用影響下,事故雙方首先會對自身在糾紛事故中的行為進行簡單的估量:如果認為自己缺乏相應的法規支持或者存在過錯,很可能選擇放棄訴訟;相反地,對自己的行為越充滿自信,知道自己是沒有過錯的那一方,就越會希望通過倫敦海事仲裁委員會解決糾紛——這便是制度公平性和高透明度對吸引航保業務的重要體現。反觀國內,有關航保的法律制度缺乏、落后,航保案件的處理缺乏透明度,對于類似案件的判定很可能大相徑庭,這嚴重影響了中國海仲委在國際上的聲譽和地位。國際航運從業人員不敢、不愿把訴訟或仲裁案件拿到國內來處理。立法完善和司法規范方面的問題對目前中國吸引航保業務進入國內是一個重要阻礙,更是建設國際航運保險中心之路上的一塊巨石。

(二)當前稅收制度與航保業務特性的不適應

隨著造船技術的不斷進步,貨運船的噸位越來越大,經營航運保險公司的風險也越來越大。僅以國內為例,2014年,長江干線貨運船舶平均噸位達到1260噸,三峽庫區貨船平均噸位達到2700噸,同比增長分別為7.7%、8.4%。假設原來噸位小的時候,一艘船體的保額為1000萬元,滿載時貨物的保額也為1000萬元。由于噸位的增加,當船體保額假設增加到2000萬元時,同樣由于噸位的增加,滿載時同種貨物的保額也會因為裝載件數的更多而增加,加大了保險公司的風險。除了保險公司自身在增加資本方面與改進承保技術方面須付出更多努力外,如此高風險的航運保險業務同樣需要稅收政策的幫助。

在推動航運保險發展的政策落實方面,2011年上海市共有38家機構(包括2家航運保險營運中心)享受國際航運保險業務免征營業稅優惠政策,免征稅額達9721萬元,較上年增加4217萬元,撬動的航運保險業務增量達到12.5億元,航運保險營業稅減免的優惠政策對上海市場航運保險業務的迅速集聚產生顯著效果。稅收優惠政策給上海帶來了航運保險業務的成本優勢,有效推動了上海國際航運相關保險業務的集聚。

首先,從總體的稅收政策來看,目前對注冊在上海的保險企業從事國際航運保險業務取得的收入,免征營業稅。某一行業的稅收優惠政策對該行業有著強烈的刺激作用,不僅對行業來說是實質利好,更是一種積極的政策信號。表2是中國大陸與有著發達航運保險業的國家或地區在航運保險稅收政策上的比較。可以發現,雖然上海有營業稅的優惠,但相比其他國家或地區對航運保險稅收的優惠政策,全國甚至上海都仍有較大的開放空間。

其次,從航運保險的特殊賠付情況考慮稅收政策來看,表3是2005年至2014年全球航保業每年承保的航運保險在之后年份的賠付情況。圖4是表3數據可視化后的結果。

根據圖4我們可以清晰地發現,航運保險的賠付數據將在首次承保后的三年內有一個較快的增長,從第三年起,賠付情況逐漸穩定,增長極為緩慢。我國現有的航運保險仍舊是以會計年度為繳稅周期,以此繳稅周期繳稅的話,險企在第一年將有較多的利潤,繳納的稅更多,而在第二、第三年,賠付數據驟增,先前繳去的稅額將影響保險公司的賠付能力,增加公司的運營風險。

最后,從稅收政策無法落實到位這一點來看,對于國際貨運,國內的相關文件至今沒有定義,承保哪些貨運險業務可算作國際業務,這對保險公司來說仍是一個問題,更重要的是,因為沒有這方面的定義,從而在稅收優惠政策的落地上也會遇到執行困難。

◤圖4 2005年至2014年全球航保業每年承保的航運保險在之后年份的賠付情況

(三)當前監管門檻與促進經紀人市場成長目標的不適應

若以倫敦的航運保險市場為對標,我們可以發現,活躍的經紀人市場對成熟的保險市場有著重要的作用。上海的船舶經紀在政府支持下已經初步形成規模。目前,在上海從事船舶經紀業務的企業中,除部分大型國有企業的下屬子公司外,多數是私營企業,或以兼營方式開展業務的企業。截至2012年底,上海有345人取得上海市航運經紀資格考核合格證明,16家世界著名和優秀民營國際航運經紀公司在上海市北外灘航運服務集聚區注冊成立分公司,如克拉克森;此外,目前航運經紀執業經紀人有85名。然而,2013年4月27日,中國保監會頒布《關于修改〈保險經紀機構監管規定〉的決定》(保監會令2013年第6號)、《關于修改〈保險專業代理機構監管規定〉的決定》(保監會令2013年第7號),同時印發《關于進一步明確保險專業中介機構市場準入有關問題的通知》。文件將設立保險專業代理公司、保險經紀公司注冊資本金的要求提高至5000萬元人民幣,中國保監會另有規定的除外。現有的政策規定無疑抬高了中間人的行業門檻,大大阻礙了經紀人市場的活躍發展。

四、上海國際航運中心建設的政策建議

(一)完善法律環境,大步邁向國際化

考慮到政策制定的可能性,筆者建議:首先,借國內航運保險由審批制改注冊制之東風,進一步允許保險公司在條款內加上“適用英美法系”等條款,讓保單在全球大部分地區都可以進行海事爭議的處理。當然這一修改需要考慮監管方面的困難,需要相關專業人員對英美法系相應條款進行研究并作出相關說明,防止出現鉆空投機的行為。2015年6月,上海已經獲保監會批準開展航運保險產品注冊制,并且有注冊人對產品負全責的規定,這對條款修改做出了一定的保障,也是對注冊制開放化的推動。

其次,進一步完善《海商法》及相關法律。《海商法》作為民法的分支,在缺少對相應事件情況的規定時,只能按照民法原則進行延伸和規定,這對審理海事糾紛的公正公平和透明都造成了影響。《海商法》正式頒布以來,二十余年一直缺乏有效修訂,尤其是如今上海國際航運保險中心建設過程中,《海商法》的完善無疑將對該過程產生很大影響。

最后,則需要相應的法律從業人員的培養,增強專業性,提高仲裁人員的水平和能力,在法律規范統一的情況下,提升施行效果。

(二)改進稅收政策,打造適合航保業務的金融環境

對于經營國際航運保險業務的公司,應有力度更大的稅收優惠政策,優化航運保險發展的金融環境;基于航運保險的賠付規律,對航運保險業的稅收應采取三年遞延納稅的政策,將航運保險實際承保的風險通過三年時間暴露出來,給險企保留利潤以應對三年的賠付驟增;盡早地科學定義“國際貨運”概念,讓稅收優惠真正落到實處。

(三)轉變入場門檻,助力經紀人市場成長

在設置5000萬元注冊資本金門檻的同時,建議除了能用5000萬元真金白銀注冊之外,也允許經紀公司為自己購買保額大于或等于5000萬元人民幣的職業責任保險。這樣一來,監管的力度不僅沒有下來,發展經紀人市場的成本也大幅下降,從而有利于經紀人市場的發展,更進一步地,有利于航運保險業的發展。

航運保險市場本就是一個以西方國家為主導的市場,盡管近幾年有中心向東亞遷移的跡象,但有著航運保險悠久歷史和傳統的倫敦,其國際航運保險中心的地位依舊牢固,上海建設國際航運保險中心之路雖任重道遠但意義重大,需要研究權衡的東西還很多。