性別、風險偏好與競爭意愿:基于真實勞動的實驗研究

李 朝 陽

(河南工業大學 管理學院,河南 鄭州 450001)

?

性別、風險偏好與競爭意愿:基于真實勞動的實驗研究

李 朝 陽

(河南工業大學 管理學院,河南 鄭州 450001)

摘要:目前職業成就的性別差異依然存在,而競爭偏好在職位晉升等方面起著重要的作用。為此,通過實驗設置一個數字計算任務和兩種不同競爭程度的工資形式,考察競爭意愿性別差異及其相關因素的作用機理。結果表明女性的競爭意愿明顯低于男性,研究還發現風險厭惡偏好對競爭意愿有著顯著的影響,并在性別和競爭意愿之間存在中介效應;與國外類似研究相比,本實驗被試競爭意愿的平均水平相對偏低;在行為方面,非競爭情形下同等能力的被試,在競爭情形下出現了女性的任務效率低于男性的現象。

關鍵詞:性別;風險厭惡偏好;競爭意愿;實驗;真實勞動;女性;男性

一、引言

盡管女性受教育程度、性別平等有著顯著的提升,但職業成就的性別差異依然存在,女性在工資增長、職位晉升等方面還相對落后于男性[1]。結果和機會上性別不平等的影響因素并非完全由歧視產生,除了性別歧視、退休年齡差異等因素外,女性本身競爭意愿相對較弱也是一個重要的內在因素[2][3]。競爭偏好對職位晉升等方面有著重要的作用,但在錦標賽等競爭性的激勵機制下男性的成績提升水平顯著高于女性,并且競爭壓力對男性的不利影響顯著低于女性,從而出現了女性的勞動效率相對降低的現象,一些能力優秀的女性沒有被這種激勵機制識別出來[4]。受制于自信程度、社會偏好等因素的影響,女性也不如男性愿意去競爭[2],導致女性在職位晉升等方面處于一個相對被動的地位。高能力女性在競爭激勵機制下沒有被甄別出來顯然與社會總福利最大化原則相違背,對女性來說也是一種隱性的不公平。

設計激勵制度時需要考慮參與者的個體行為偏好特征,達到激勵契約與參與者偏好類型的科學匹配,進而實現社會效率與公平最大化,為此,需要了解個體競爭偏好的分布規律及其內在影響因素。在傳統儒家思想的影響下,尤其是歷經三十多年的改革開放,人們的心態和行為模式等方面都有著巨大的變化。在此背景下,我國個體競爭偏好處于何種水平?不同性別之間的競爭偏好又有何種差異?若存在顯著差異,影響我國競爭偏好性別差異的關鍵因素又是什么?這些因素之間又是如何相互作用的?這些均是需要深入研究的問題。為此,本研究通過實驗的研究方法,設置一個數字計算任務和兩種不同競爭程度的工資形式的實驗框架,考察不同性別的競爭意愿差異,關注同等能力的男女在競爭激勵機制下的效率差異,探究風險厭惡偏好、過度自信等因素對競爭意愿性別差異的作用機理。

二、文獻述評

(一)競爭意愿的性別差異

競爭意愿在個人職位晉升、收入提升等方面扮演著重要的角色,對競爭意愿性別差異的關注最先是從競爭環境下男女勞動效率比較開始的。Gneezy等[2]是這一研究領域的先驅,他們通過實驗室實驗的方法發現在非競爭激勵機制下男女效率不存在差異,但在競爭環境中女性的效率低于男性。后續的研究基本圍繞競爭情形下男女行為差異、競爭意愿的測度及其影響因素三個層面展開探討。男女行為差異研究層面上,Gneezy和Rustichini[5]的跑步場地實驗也支持了其在2003年的實驗結論[2],同樣發現在競爭情形下女孩子的效率弱于男孩子。實驗顯示兩兩競爭跑步時,男孩子成績有顯著提升,但女孩子的成績卻出現小幅度下降。Günther等[6]在西班牙選取大學生作為被試樣本,利用數字計算任務,發現與非競爭激勵機制相比,競爭激勵機制下男性產出水平提升幅度顯著高于女性。Paserman[7]、Ors等[8]分別利用網球公開賽數據和碩士入學考試成績數據,發現當競爭較為激烈時,女性的表現弱于男性,高強度的競爭對女性的不利影響高于男性。

競爭意愿測度的研究層面最重要的文獻莫過于Niederle和Vesterlund[9]的經典論作,后續的研究在測度競爭意愿時基本遵循其實驗思想。該研究引入一個數字求和運算任務,設計競爭性和非競爭性兩種工資形式,根據參與者在這兩種工資形式下的選擇行為判斷其競爭意愿。該研究還發現即使男女在同等能力情形下,選擇競爭性工資形式的女性數量也顯著低于男性的。Cason等[10]、Healy和Pate[11]以及Shurchkov[12]等也均有類似的發現。

競爭意愿影響因素的研究主要基于競爭激勵機制收益的不均等、不確定等特征考慮,分別從社會偏好、過度自信、風險厭惡程度、社會文化差異等視角探討競爭意愿的影響因素。Croson和Gneezy[13]發現不平等厭惡偏好導致參與者不愿意過多地進入競爭比賽,Bartling等[14]的研究顯示公平偏好抑制了人們的競爭意愿,Teyssier[15]、Balafoutas等[16]、李朝陽[17]也有類似的發現;Niederle和Vesterlund[9]的研究認為男性容易高估其成績排名,過度自信的性別差異導致男性的競爭意愿高于女性,同樣也有較多的文獻支持這一觀點(Healy和Pate[11]、Balafoutas等[16]);Sutte和Rützler[18]、Dohmen和Falk[19]的研究發現風險厭惡程度與競爭意愿之間存在顯著的相關關系,但也有一些研究未證實這一點(Niederle和Vesterlund[9]、Healy和Pate[11]、Wozniak[20]),這也為本文提供了一定的研究空間。

(二)風險態度、過度自信和社會偏好的性別差異

風險厭惡偏好、過度自信和社會偏好等是影響競爭意愿性別差異的重要因素,一般來說女性比男性更厭惡風險;男性和女性都存在過度自信,但整體而言男性的過度自信程度高于女性;女性較多地以社會為導向,但對決策情景較為依賴。

Eckel和Grossman(2001)[21]就風險厭惡偏好的性別差異做了專門論述,Croson和Gneezy[13]也做了更進一步的梳理,這些研究大都發現女性比男性更加厭惡風險。但在某些文化背景和實驗框架下風險厭惡偏好不存在顯著的性別差異,Finucane[22]等發現美國白人的風險厭惡偏好存在顯著的性別差異,但其他種族的美國人則不存在這種差異,Cárdenas等[23]等發現哥倫比亞個體的風險厭惡性別差異程度要高于瑞士的,這說明社會文化和經濟狀況等都會影響到風險厭惡偏好的性別差異程度。

過度自信是指人們對自身成績或能力等做了過高估計。研究同樣發現女性的過度自信程度低于男性的,如Soll和Klayman[24]發現在投資情形下男性比女性更過度自信。Bengtssona和Perssonb[25]在斯德哥爾摩大學通過考察學生在考試中的行為,也發現男生比女生的過度自信程度高。Niederle和Vesterlund[9]通過簡單的數字運算任務實驗,發現在評價自身能力時男性比女性更過度自信。還有較多的研究也發現在不確定情形下男性的過度自信程度高于女性(Healy和Pate[11]、Sutte和Rützler[18])。

社會偏好是指個體不僅關注自身收益,同樣也關注相對收益,自身的效用包含他人的收益,一般來說社會偏好包括利他、妒忌、不平等厭惡、互惠等。Dufwenberg和Muren[26]、Rigdon等[27]的研究都發現女性的利他偏好要高于男性。Eckel和Grossman[21]發現女性比男性更容易接受較小的分配額,也說明了女性對不平等厭惡的容忍程度高于男性。與此相反,Solnick[28]發現女性要求得到的份額高于男性,這可能是實驗設置的緣由,女性的社會偏好受到決策情景的影響較大。Andreoni和Vesterlund[29]發現女性更關注均等地分配結果,但男性更關注社會福利最大化。國內學者在性別偏好差異的研究中也取得了一些成績,陳葉烽等[30]、李建標和李朝陽[31]也對不同性別的信任行為及其影響因素進行了深入探討。周業安等[3]也對我國個體風險偏好、社會偏好的性別差異進行了較為系統的研究。

通過上述研究發現不同文化背景下的個體行為存在顯著差異,且在風險厭惡與競爭意愿之間關系的研究方面也未達成統一認識。本研究將重點關注競爭意愿的性別差異程度及其相關因素,重點探討性別-風險厭惡偏好-競爭意愿之間的傳導機制。在測度競爭意愿時本研究采用了實驗室實驗的方法,這種方法為準確提取個體競爭意愿提供了一個良好的工具,可依據研究目標在實驗室環境中構建一個抽象的決策環境,借助貨幣支付的價值誘導技術和不相關因素屏蔽手段誘導出個體的真實偏好,極大便利于探究個體在典型環境中的行為規律。實驗室研究范式已被越來越多的學者所認可,如在該領域做出突出貢獻的Smith、Roth分別獲得2002和2012年諾貝爾經濟學獎也說明了這一點。

三、實驗設計

(一)實驗原理

實驗任務的選取主要基于三個方面的考量:第一,在這一實驗任務情景下被試的勞動效率大致相當,不同性別的被試具有相同的完成能力;第二,被試收益與勞動產出相關且勞動產出相對容易準確衡量;第三,實驗任務容易向被試講解,且這一實驗任務不能對被試產生精神或者身體等方面的傷害。Hyde等[32]、Niederle和Vesterlund[9]等研究表明盡管男性在抽象數學成績方面會略高于女性,但在簡單的數字計算或者算數等方面并不存在性別差異,也就是說在數字求和這一計算任務情景下男女是同等能力的。要求不同性別在這一實驗任務情景下都具有同等的完成能力,這一選取標準可以屏蔽勞動效率因素對被試競爭意愿的影響,為考察競爭意愿的影響因素提供一個相對的理想狀態,同樣也為比較不同競爭環境中的男女行為差異提供一個基準。此外,完成數字求和計算任務需要一定運算能力和真實努力成本(real effort),最大程度降低了被試決策的隨意性[4]。神經科學的相關研究還表明這一任務的學習效應非常小[32],在不同時段的同一實驗設置下,被試任務完成量基本相同。基于上述思考和相關類似研究,選取五個兩位隨機數字的求和運算作為本研究的實驗任務,具體題目類型如表1所示。

競爭意愿的測度主要遵循Niederle和Vesterlund[9]的研究范式,設計錦標賽和計件工資兩種競爭程度不同的實驗設置,要求參與者在五分鐘內盡可能多地正確完成數字求和計算任務。該實驗分為“計件工資”、“錦標賽”、“自主選擇”三種工資形式階段,每一階段的數字計算任務類似,但激勵方案不同。其中,自主選擇階段要求參與者在計件工資和錦標賽工資中任選一種作為其收益方式。依據Niederle和Vesterlund[9]的判定標準,當參與者選擇錦標賽工資形式時判定其是競爭偏好的。為控制實驗的順序效應,三階段的實驗任務次序也隨機進行。

表1 數字求和計算任務

實驗參數設計主要依據實驗經濟學的價值誘導原理,并參考預實驗結果以及大學生勤工助學每小時平均工資。其中,計件工資形式情形下每正確完成一個題目得到0.5元人民幣;錦標賽工資情形下隨機選擇六人一組,成績前兩名的參與者每正確完成一個題目得到1.5元人民幣,后四名無收益;自主選擇工資形式依據其所選擇的是計件工資還是錦標賽工資方式進行支付。在實驗過程中“計件工資”、“錦標賽”、“自主選擇”這些詞被字母等中性詞所替代,以防參與者在決策時產生框架效應等,保證實驗數據的無偏性。

風險厭惡偏好、不平等厭惡偏好等的測度參考了SOEP的里克特量表測度方法[33]。為了保證結果的穩健性,又采用七級里克特量表方式測度競爭意愿。風險厭惡偏好具體測度形式是:“總體來說,你是一個愿意去冒險的人嗎?”1代表非常厭惡風險,7代表非常喜歡冒險,不平等厭惡偏好和競爭意愿的測度同樣采用類似的7級量表。

(二)實驗過程

正式實驗開始之前向被試講解實驗說明和實施預實驗。開始被試有五分鐘時間閱讀紙質版實驗說明,之后實驗主持人向其宣講實驗流程以及計算機操作細則。在確保所有被試都掌握實驗規則之后,引導被試進入實驗區進行兩分鐘的預實驗,被試在該階段練習數字計算任務和熟悉操作界面,實驗同樣采用Fischbacher的z-Tree實驗平臺[34],兩分鐘之后預實驗結束,正式實驗開始。

正式實驗分為四個獨立的階段,每一個階段被試的決策都是獨立匿名的,被試在每一階段任務開始之前都有1~2分鐘的休息調整時間。前三個階段是數字計算任務,對應的收益方式分別是計件工資、錦標賽、自主選擇三種工資形式,事前告知被試這三個階段任務的次序是隨機的。被試單擊計算機屏幕的“確定”按鈕之后實驗便正式開始,五分鐘之后數字計算任務自動停止。實驗過程中不允許使用計算器等,計算機自帶的計算程序也都被屏蔽限制,但允許使用草紙和鉛筆。最后一個階段是個體信息調查,包括風險厭惡程度、不平等厭惡、性別、家庭收入等信息的收集。

實驗在某高校經濟學實驗室分七個場次進行,共151名不同專業的高年級本科、研究生參與,這些被試全部都是有償自愿參加。實驗采用組內設置,也就是說每一名被試都參加所有的實驗任務。其中預實驗被試29名,正式實驗被試122名,數據處理時剔除了三個異常樣本,有效數據樣本119個。每場實驗持續50分鐘左右,平均收益15元。

四、實驗結果分析

(一)描述性統計

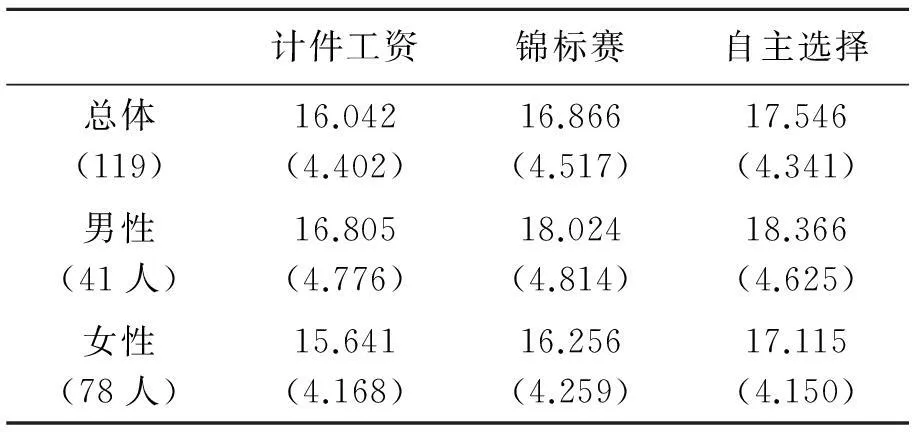

參與者在三種工資形式下的成績如表2所示,非競爭激勵機制情形下,總體參與者正確完成題目的均值為16.042,標準差為4.402,其中男性的均值為16.805,標準差為4.776,女性的均值為15.641,標準差為4.168;競爭激勵機制情形下,總體參與者正確完成題目的均值為16.866,標準差為4.517,其中男性的均值為18.024,標準差為4.814,女性的均值為16.256,標準差為4.259;在自主選擇工資形式情形下,總體參與者正確完成題目的均值為17.546,標準差為4.341,其中男性的均值為18.366,標準差為4.625,女性的均值為17.115,標準差為4.150。

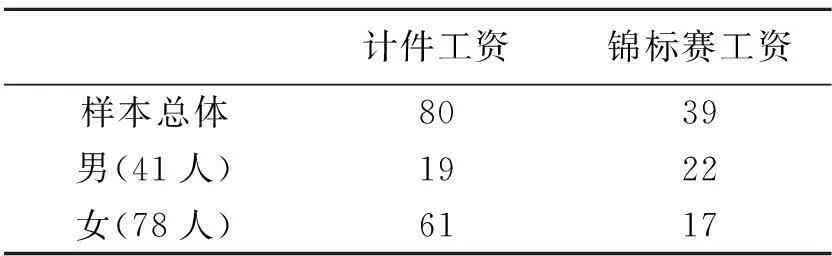

參與者的工資形式選擇情況分布如表3所示,在119名參與者中,80人選擇了計件工資形式,39人選擇了錦標賽工資形式,樣本總體中32.773%的被試屬于競爭偏好類型;41名男性中,19人選擇了計件工資形式,22人選擇了錦標賽工資形式,男性中競爭偏好類型的比例為53.659%;78名女性中,61人選擇了計件工資形式,17人選擇了錦標賽工資形式,女性中競爭偏好類型的比例為21.795%。

表2 正確完成題目情況

Niederle和Vesterlund[9]在美國匹茲堡大學的實驗發現72.500%的男性選擇了錦標賽工資形式,女性中僅有35.000%的人這樣選擇;Healy和Pate[11]在美國洛約拉馬利蒙特大學發現選擇錦標賽工資形式的男女比例分別是81.000%和28.000%;Balafoutas等[16]在奧地利因斯布魯克大學的數據分別是58.462%和31.343%;Niederle等[35]在哈佛商學院的數據分別是73.800%和31.000%。與這些國家相比,本實驗中的男性、女性被試的競爭意愿都相對較弱。

表3 工資形式選擇情況

里克特量表形式測度的競爭意愿分布如圖1所示,總體樣本中競爭意愿最低的(對應取值為1)僅有4.202%,男性占比為0,女性占比為6.410%;競爭意愿較低狀態(取值為2)的比例為6.723%,男性占比為4.878%,女性占比為7.692%;競爭意愿處于中間狀態的(取值分布為3和4)總體比例分別為20.168%和29.412%,男性占比都為19.512%,女性占比分別為20.513%和34.615%;競爭意愿處于高狀態的(取值分布為5和6)總體比例分別為31.933%和7.563%,男性占比分別為41.463%和1.463%,女性占比分別為26.923%和3.846%。

(二)競爭意愿性別差異的初步檢驗

圖1 競爭意愿比例分布情況

如表4所示,分別利用Mann-Whitney和Kruskal-Wallis非參檢驗考察男女在不同競爭程度下的成績差異情況。通過非參檢驗發現在非競爭情形下男女的勞動效率不存在差異,Mann-Whitney檢驗z值為-1.475,Prob>|z|=0.140,Kruskal-Wallis非參檢驗χ(1)=2.175,p=0.140;在競爭情形下男性勞動效率顯著高于女性,Mann-Whitney檢驗z值為-2.010,Prob>|z|=0.044,Kruskal-Wallis非參檢驗χ(1)=4.019,p=0.044。非參檢驗說明了在非競爭情形下男女能力不存在顯著差異,但是在競爭情形下女性的表現弱于男性,也就是說同等能力的男女在競爭激勵機制下出現了勞動效率差異,競爭性的激勵機制使得女性的勞動效率相對降低。

表4 不同性別的產出能力非參檢驗

通過Kruskal-Wallis非參檢驗考察不同性別的工資形式選擇行為發現χ(1)=8.117,p=0.0005,說明男性選擇競爭性工資形式的比例顯著高于女性的,男性的競爭意愿顯著高于女性;再通過Kruskal-Wallis非參檢驗考察里克特量表情形下的競爭意愿性別差異,發現χ(1)=6.290,p=0.009,同樣也說明男性的競爭意愿顯著高于女性。

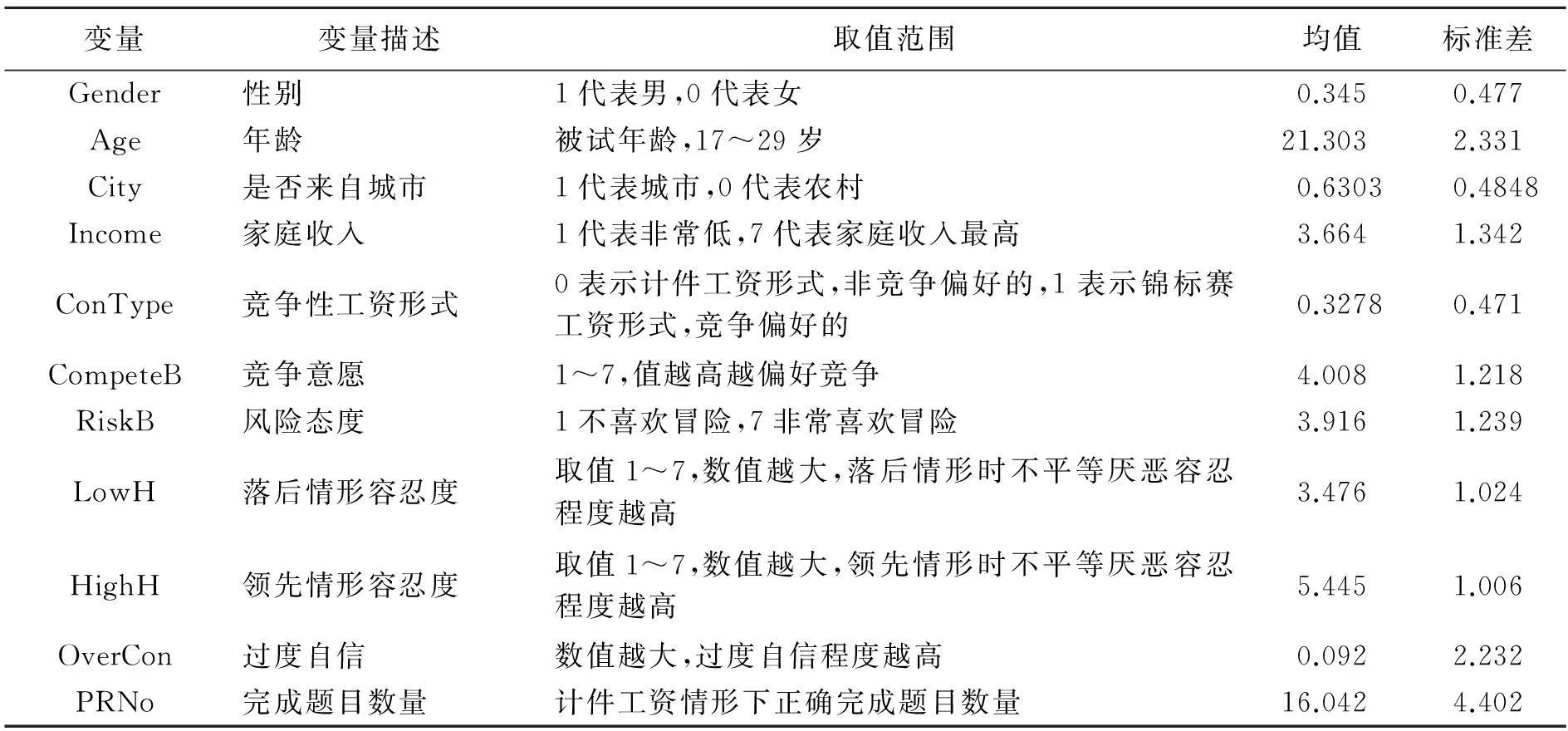

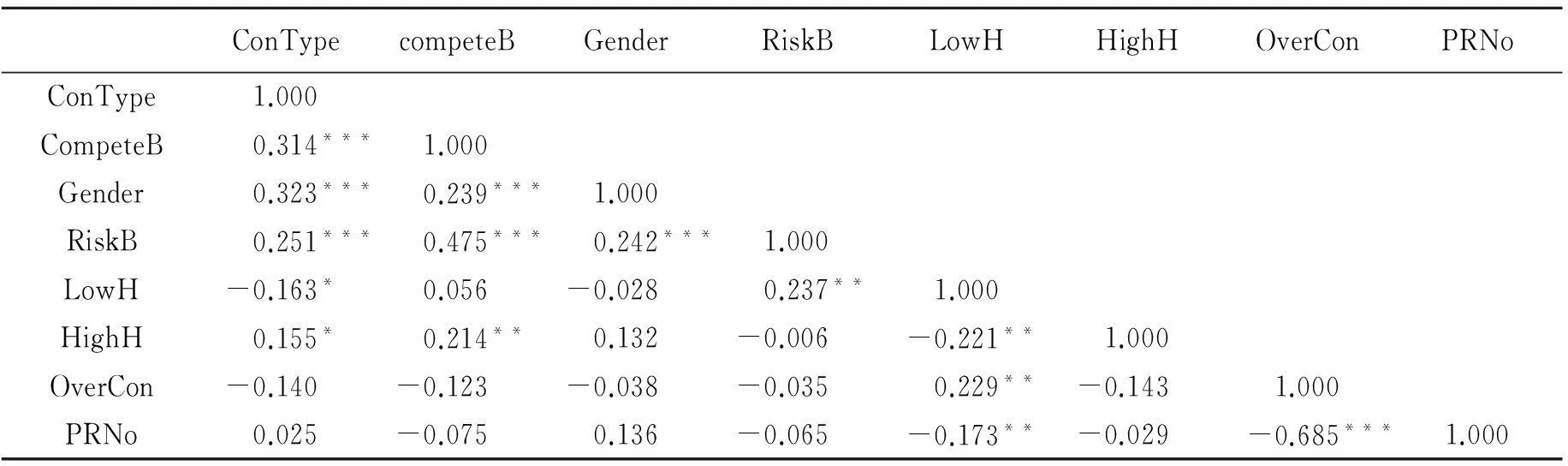

采用Spearman秩相關檢驗考查競爭意愿與性別之間的關系,其中ConType代表工資形式的選擇,1是選擇競爭性工資形式,代表該參與者是競爭偏好的,0是選擇非競爭性工資形式,代表該參與者是競爭厭惡的。CompeteB代表里克特量表測度的競爭意愿,取值1~7,分數越高越偏好競爭。Gender代表性別,1是男性,0是女性,其他變量說明如表5所示。

Spearman秩相關檢驗結果如表6所示,檢驗發現兩種方式測度出的競爭意愿均和性別相關,也就是競爭意愿存在性別差異。還發現競爭意愿與風險厭惡偏好、不平等厭惡偏好存在相關關系,但和過度自信、自身能力不存在相關關系。除此之外,也發現風險厭惡偏好存在顯著的性別差異,但沒有發現不平等厭惡、過度自信存在顯著的性別差異。為此需要進行模型回歸和中介效應檢驗,考察競爭意愿的影響因素以及因素間的傳導機制。

表5 變量描述

表6 Spearman秩相關檢驗結果

注:***、**、*分別表示在1%、5%和10%的顯著性水平上顯著(下同)。

(三)競爭意愿性別差異的回歸檢驗

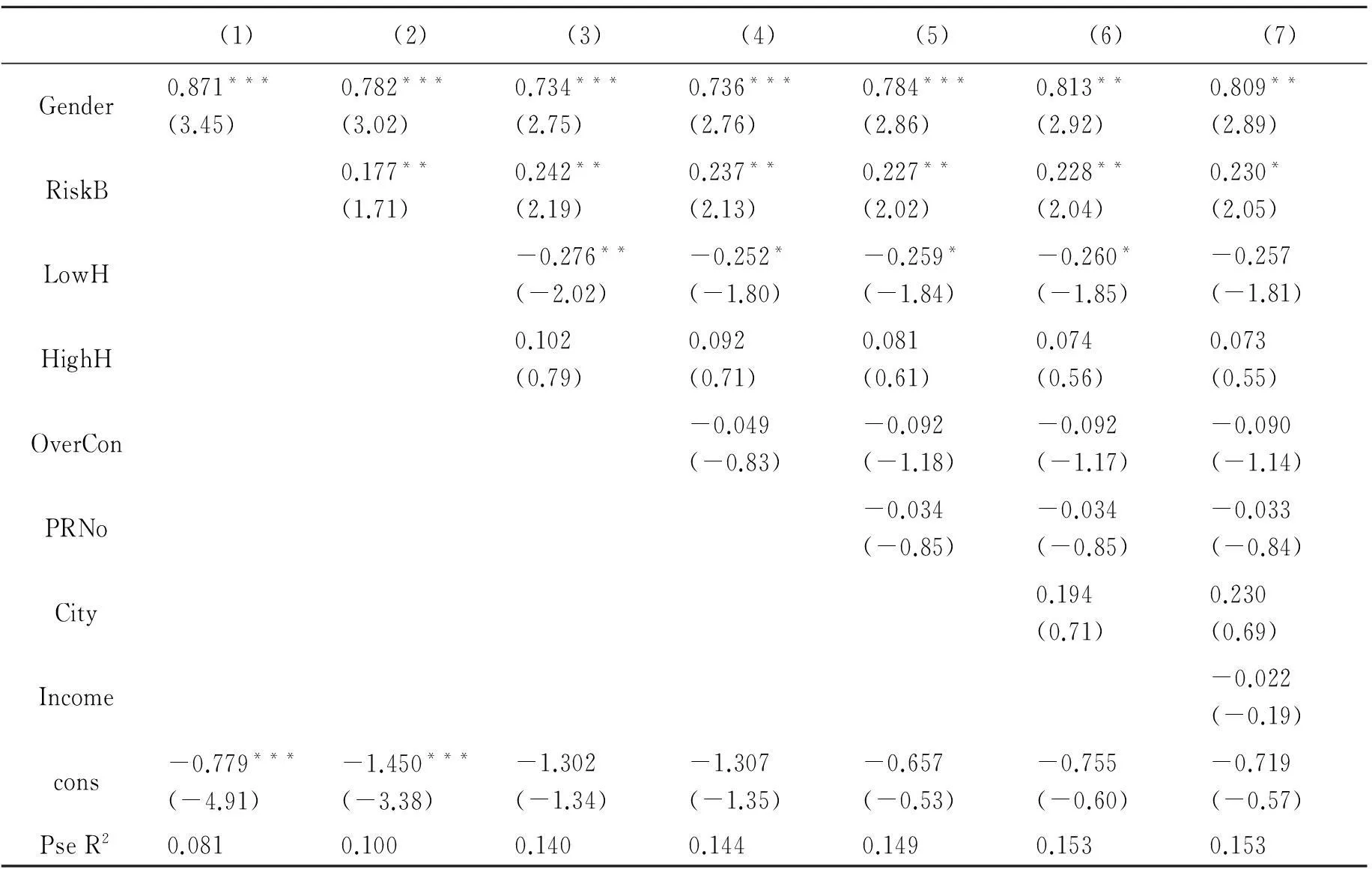

如表7所示,首先采用Probit模型檢驗競爭意愿與性別之間的關系。從第1列來看,性別、競爭意愿這二者之間存在顯著的相關關系;第2~7列逐步加上風險厭惡、落后厭惡、領先厭惡、過度自信、能力、城市背景、家庭收入等控制變量,回歸結果顯示性別與競爭意愿的相關關系仍然顯著,這表明我國被試的競爭意愿存在顯著的性別差異。

風險厭惡、過度自信偏好、自身能力這三個控制變量的選取主要依據Niederle和Vesterlund[9]的研究;落后厭惡、領先厭惡這兩個控制變量的選取主要依據Bartling等[14]、Balafoutas等[16]的研究;家庭背景的控制變量選取是否來自城市、家庭收入,這兩個變量的選取主要依據Almas等[36]的研究。

回歸結果還表明風險厭惡偏好與競爭意愿存在顯著相關關系,這也許是由于競爭激勵機制的收益存在不確定性,風險偏好型參與者的冒險行為導致他們較多地選擇了競爭性工資形式;第3列表明落后厭惡與競爭意愿之間存在顯著的相關關系,這也證實了社會偏好同樣會影響人們的競爭意愿;但后4列的回歸結果顯示過度自信、個體能力以及家庭背景與競爭意愿之間不存在顯著的相關關系。

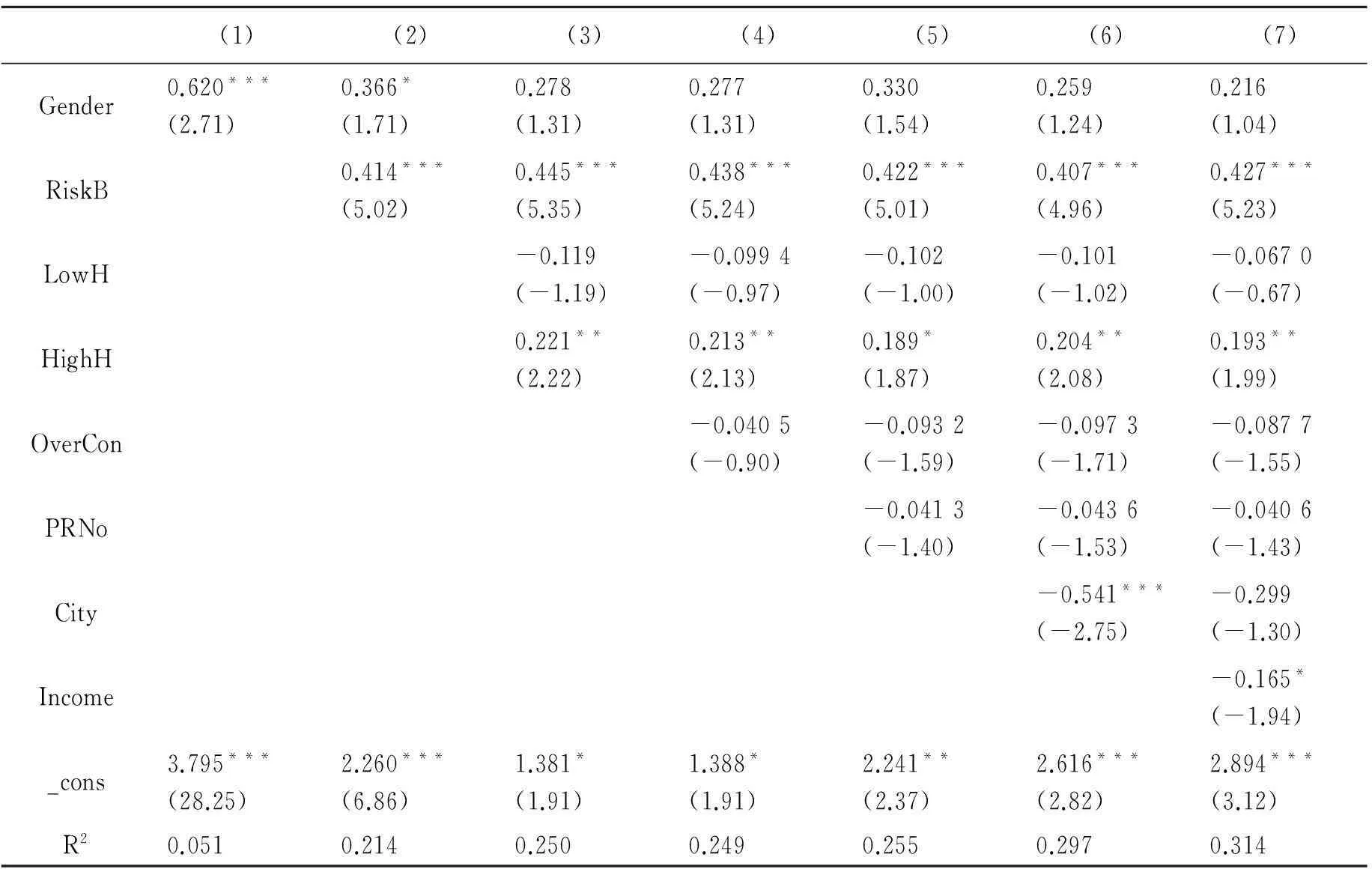

為進行穩健性檢驗,選用問卷測度的競爭意愿程度作為被解釋變量進行OLS回歸檢驗,回歸結果如表8所示,基本支持了表7中的檢驗結果。從第2列加上風險厭惡偏好之后,性別這一變量的顯著性逐漸下降,說明性別并非是影響競爭意愿的唯一因素,風險厭惡偏好同樣顯著影響競爭意愿。結合表6Spearman秩相關檢驗結果(風險厭惡偏好與性別之間存在相關關系),這可能是“風險厭惡偏好”在“性別-競爭意愿”之間可能存在一個中介傳導效應。也就是性別影響著風險厭惡偏好,但風險厭惡偏好又影響著競爭意愿,即性別通過風險厭惡偏好進而影響著競爭意愿,風險厭惡偏好存在中介效應,為此需要進行風險厭惡偏好的中介效應檢驗。

表7 競爭意愿相關因素的Probit回歸檢驗

注:括號內為T值,下同。

表8 競爭意愿相關因素的OLS回歸檢驗

注:因變量選取問卷的競爭意愿。

中介效應檢驗主要依據溫忠麟等[37]的檢驗程序,第一步檢驗發現競爭意愿和性別顯著相關(回歸結果見表9),回歸系數為0.620,T值為2.71;進入第二步檢驗,也發現風險厭惡偏好和性別顯著相關,回歸系數為0.612,T值為2.62。同時風險厭惡偏好和競爭意愿也顯著相關,回歸系數為0.448,T值為5.53;進入第三步檢驗,發現競爭意愿和性別顯著相關,也和風險厭惡偏好顯著相關,回歸系數分別為0.366、0.414,T值分別為1.71、5.02。中介效應檢驗表明風險厭惡偏好對競爭意愿存在中介效應,性別通過影響風險厭惡偏好進而影響競爭意愿,這同樣也證實了競爭意愿存在性別差異。

表9 風險厭惡程度的中介效應檢驗

注:SE表示標準誤差。

五、結論與研究展望

利用行為和實驗的研究范式,考察中國文化背景下的競爭意愿性別差異及其相關影響因素,主要研究發現:第一,我國被試樣本中女性的競爭意愿普遍低于男性的競爭意愿,如在錦標賽工資和計件工資的比較中,選擇錦標賽工資的男性被試占比是53.659%,女性被試占比是21.795%,男性被試的競爭意愿高于女性31.864個百分點;第二,風險厭惡偏好對競爭意愿也有著顯著的影響,且在性別和競爭意愿之間存在中介效應,即性別通過影響風險厭惡偏好進而影響競爭意愿;第三,與國外已有研究相比,本實驗中被試的競爭意愿都相對偏低,如美國男性被試選擇競爭性工資形式的比例平均為75.767%,女性的為31.333%(Niederle和Vesterlund[9]、Healy和Pate[11]、Niederle等[35]),奧地利的分別為58.462%和31.343%(Balafoutas等[16]),而本實驗中男女被試的分別為53.659%和21.795%;第四,在行為層面上,競爭程度高的激勵機制反而相對降低了女性被試的任務效率,如在非競爭機制情景下,男女被試的任務效率差值為1.164,當任務情景變為競爭機制時,男女被試的任務效率差值為1.768,后者大于前者0.604,表明男女任務效率差距進一步擴大,即在競爭機制下女性的任務效率相對降低了。

研究結果也說明了由于自身行為偏好特征,一些高能力的女性在錦標賽等競爭性激勵機制下不能被甄別,在利用這種激勵機制時需要著重考慮參與者的偏好特征,合理設置獲勝概率以及獲勝者與失敗者的收益差距,在公平與效率之間做出合宜的權衡。性別影響人們的競爭意愿,這是現有研究取得的共識,我們的研究又進一步發現風險厭惡偏好在性別和競爭意愿之間具有中介效應,這就是說性別在影響競爭意愿的同時影響風險厭惡偏好,進而影響競爭意愿。從風險厭惡偏好的中介效應來看,對于女性而言從事較為確定性的職業可能更有利于其競爭能力的發揮。

此外,本研究主要選取在校大學生作為實驗樣本,盡管本研究中的實驗嚴格遵循了價值誘導、并行原理等實驗設計原理,確保無論是學生被試還是其他有專業背景的被試,他們感受和把握到的實驗設置中所傳達的激勵效果是大致相同的,所得出的結論也符合人類行為一般規律[38]。但整體而言,學生的行為與真實世界中的職業人群可能會存在一定差異,這也是本研究的一個局限性。未來研究需要進一步豐富被試樣本類別,尤其是不同年齡段、不同職業群體的競爭意愿等行為偏好的差異比較也將是未來研究的重要話題。

參考文獻:

[1]卿石松,鄭加梅.“同酬”還需“同工”:職位隔離對性別收入差距的作用[J].經濟學(季刊),2013,12(2):735-751.

[2]GNEEZY U, NIEDERLE M, RUSTICHINI A. Performance in competitive environments: gender differences[J]. Quarterly Journal of Economics, 2003,118(3): 1049-1074.

[3]周業安,左聰穎,袁曉燕.偏好的性別差異研究:基于實驗經濟學的視角[J].世界經濟,2013,7:3-27.

[4]NIEDERLE M, VESTERLUND L. Gender and competition [J]. Annual Review of Economics, 2011, 3(1): 601-630.

[5]GNEEZY U, RUSTICHINI A. Gender and competition at a young age[J]. American Economic Review, 2004, 94(2): 377-381.

[6]GüNTHER C, EKINCI N, SCHWIEREN C, STROBEL M. Women can’t jump?—an experiment on competitive attitudes and stereotype threat[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2010, 75(3): 395-401.

[7]PASERMAN M. Gender differences in performance in competitive environments? evidence from professional tennis players[R]. 2010, Working Paper.

[8]ORS E, PALOMINO F, PEYRACHE E. Performance gender-gap: does competition matter?[J]. Journal of Labor Economics, 2013, 31(3): 443-499.

[9]NIEDERLE M, VESTERLUND L. Do women shy away from competition? do men compete too much?[J]. Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(3): 1067-1101.

[10]CASON T, MASTERS W, SHEREMETA R. Entry into winner-take-all and proportional-prize contests: an experimental study[J]. Journal of Public Economics, 2010, 94(9-10): 604-611.

[11]HEALY A, PATE J. Can teams help to close the gender competition gap[J]. The Economic Journal, 2011, 121(555): 1192-1204.

[12]SHURCHKOV O. Under pressure: gender differences in output quality and quantity under competition and time constraints[J]. Journal of the European Economic Association, 2012,10(5):1189-1213.

[13]CROSON R, GNEEZY U. Gender differences in preferences[J]. Journal of Economic Literature, 2009, 47(2): 448-474.

[14]BARTLING B, FEHR E, MARéCHAL M, SCHUNK D. Egalitarianism and competitiveness[J]. American Economic Review, 2009, 99(2): 93-98.

[15]TEYSSIER S. Experimental evidence on inequity aversion and self-selection between incentive contracts[R]. 2009, Working Paper.

[16]BALAFOUTAS L, KERSCHBAMER R, SUTTERr M. Distributional preferences and competitive behavior[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2012, 83(1):125-135.

[17]李朝陽.不平等厭惡與競爭意愿匹配效應的實驗研究[J].中央財經大學學報,2015,09:97-105.

[18]SUTTER M, RüTZLER D. Gender differences in competition emerge early in life[R]. 2010, IZA Discussion Paper 5015.

[19]DOHMEN T, FALK A. Performance pay and multi-dimensional sorting-productivity, preferences and gender[J]. American Economic Review, 2011, 101(2): 556-590.

[20]WOZNIAK D, HARBAUGH W, MAYR U. The menstrual cycle and performance feedback alter gender differences in competitive choices[J]. Journal of Labor Economics, 2014, 32(1): 161-198.

[21]ECKEL C, GROSSMAN P. Chivalry and solidarity in ultimatum games[J]. Economic Inquiry, 2001, 39(2): 171-188.

[22]FINUCANE L, SLOVIC P, MERTZ K, et al. Gender, race, and perceived risk: the ‘white male’ effect[J]. Health, Risk and Society, 2000, 2(2): 159-172.

[24]SOLL B, KLAYMAN J. Overconfidence in interval estimates[J]. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 2004, 30(2): 299-314.

[25]BENGTSSONA C, PERSSONB M, WILLENHAGA P. Gender and overconfidence[J]. Economics Letters, 2005, 86, 199-203.

[26]DUFWENBERG M, MUREN A. Gender composition in teams[J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 2006,61(1): 50-54.

[27]RIGDON M, LSHII K, WATABE M, KITAYAMA S. Minimal social cues in the dictator game[J]. Journal of Economic Psychology, 2009, 30(3): 358-367.

[28]SOLNICK S. Gender differences in the ultimatum game[J]. Economic Inquiry, 2001, 39(2): 189-200.

[29]ANDREONI J, VESTERLUND L. Which is the fair sex? gender differences in altruism[J]. Quarterly Journal of Economics, 2001, 116(1): 293-312.

[30]陳葉烽,葉航,汪丁丁.信任水平的測度及其對合作的影響——來自一組實驗微觀數據的證據[J].管理世界,2010,4:54-64.

[31]李建標,李朝陽.信任的信念基礎——實驗經濟學的檢驗[J].管理科學,2013,26(2):62-71.

[32]HYDE J, FENNEMA E, LAMON S. Gender differences in mathematics performance: a meta-analysis[J]. Psychological Bulletin, 1990, 107(2):139-155.

[33]FEHR E. On the economics and biology of trust[J]. Journal of the European Economic Association, 2009, 7(2-3): 235-266.

[34]FISCHBACHER U. Z-Tree Zurich toolbox for ready-made economic experiments[J]. Experimental Economics, 2007, 10(2): 171-178.

[35]NIEDERLE M, SEGAL C, VESTERLUND L. How costly is diversity? affirmative action in light of gender differences in competitiveness[J]. Management Science, 2013, 59(1):1-16.

[36]ALMAS I, et al. Willingness to compete family matters[R]. 2015, Working Paper.

[37]溫忠麟,張雷,侯杰泰,劉紅云.中介效應檢驗程序及其應用[J].心理學報,2004,36(5):614-620.

[38]史密斯.實驗經濟學論文集上冊[M].李建標,等譯.北京:首都經濟貿易大學出版社,2008:74-89.

責任編輯張穎超

網址:http://xbbjb.swu.edu.cn

中圖分類號:C913.2

文獻標識碼:A

文章編號:1673-9841(2016)02-0065-09

基金項目:國家社會科學基金項目“網上信用風險的群體演化機制與多維防控策略研究”(14BGL153),項目負責人:魏明俠;河南工業大學社科繁榮計劃項目“組織信任、新生代知識員工偏好特征與創新行為研究”(2013FRJH01),項目負責人:李朝陽;河南工業大學高層次人才科研基金“領先厭惡與落后厭惡的比較制度實驗研究”(2013BS020),項目負責人:李朝陽。

作者簡介:李朝陽,管理學博士,河南工業大學管理學院,講師。

收稿日期:2015-09-14

DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2016.02.009