元代徽州童蒙教育探析

王耀祖,黃書光

(1.華東師范大學 a.教育學部,b.基礎教育改革與發展研究所,上海 200062;

2淮北師范大學 教育學院,安徽 淮北 235000)

?

元代徽州童蒙教育探析

王耀祖1a,2,黃書光1b

(1.華東師范大學 a.教育學部,b.基礎教育改革與發展研究所,上海 200062;

2淮北師范大學 教育學院,安徽 淮北 235000)

摘要:元代徽州童蒙教育發展突出,機構數量眾多、形式多樣,形成以私學為主體的多元化格局;大批理學家從事蒙學教育,不少大儒亦參與其中,出現了塾師的群體化和職業化趨勢;編纂了數量豐富、水平較高的學術著作與蒙學教材;理學思想內容成為蒙學的主導思想與核心內容,于理學社會化與民間化發揮了關鍵性的作用。究其原因,既是宋代以來社會與文化教育發展的慣性使然,而元朝廷鼓勵設立小學書塾、科舉廢興對士子心態之影響以及士人身份變化、理學思想浸潤、教育家對童蒙教育地位重要性的認識等均是重要的推動因素。

關鍵詞:元代;徽州;童蒙教育;塾師;蒙學教材;理學

因社會變革、文教政策的變化以及理學的影響,徽州童蒙教育在元代獲得顯著而迅速的發展,形成了以私學為主體的多元化蒙學教育格局,出現了塾師的群體化現象和職業化要求,編撰了數量豐富、形式多樣、內容通俗的理學童蒙教材與資源。學界關于元代徽州童蒙教育,研究成果甚少,對整個元代缺乏深入系統考察,資料挖掘與利用較為單薄,對教材研究的力度也不夠。本文正是基于以上認識,力圖對元代徽州童蒙教育的狀況作系統分析。

一以私學為主體的多元化童蒙教育格局形成

據徽州現存最早的方志淳熙《新安志》記載,徽州州學始于唐代,至宋不斷修葺擴建,縣學也陸續建立。盡管宋廷曾多次詔令各縣設小學,然而此時的方志卻只字未提,難怪弘治《徽州府志》謂宋代新安“教授之設止于州學而已”[1]163。至于私學,在時人的文集中也只是偶爾論及。可見,此時的徽州官、私立童蒙教育,并非如學者所言“基本得到實施”[2]。

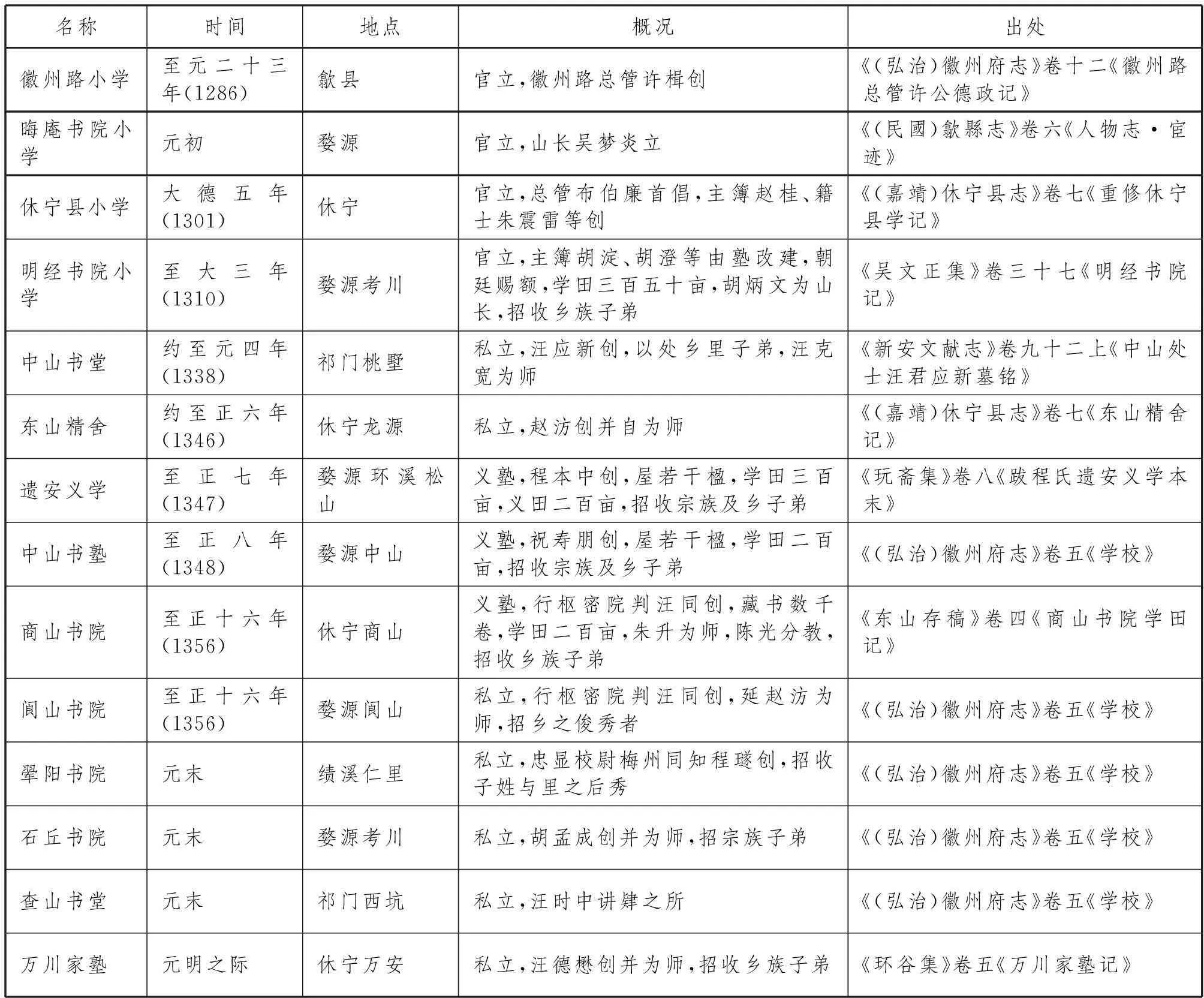

但是,到了元代,徽州童蒙教育的記載迅速多了起來,小學、塾、家塾、精舍、書塾、義塾等稱謂均見諸史籍,數量之眾,形式之多,非此前可比。就性質而言,此時的童蒙教育組織一般分官、私立兩種。官立多稱小學,層次較為一致,附設于路、州、縣學及書院下。見諸史籍的徽州官立小學,僅表1所列四所。至于其他州縣,據元廷規定及元代童蒙教育發展之狀況,儒學下均應設有小學。但一州縣幾乎僅有一所官立小學,所收學生有限,上路30名,下路20名[3]102。州縣小學員數更少,且主要為儒戶子弟,實不能滿足需要。于是,私立童蒙教育的作用凸顯了出來。

表1.元代徽州路官立小學及名稱可考的私立童蒙教育機構一覽表

由儒士、鄉紳等開辦或出資捐建,層次不一,規模小者為家塾,又稱塾館、精舍、書會等,較大者稱義塾、義學、書塾等。家塾在這一時期徽州文獻中記載最多。它一般有兩種類型。一是東家開館,延聘塾師教學。如婺源汪宗臣同居子姓四百余人,寓處設有兩館[4]741;趙汸“年十二,從胡井表學于家塾”[5]180;休寧任鼎筑精舍,延汪克寬以授其子任原、任序[6]984。此塾學一般出現于富庶之家,大多數規模不大,開辦時間長短依東家而定,所以較不固定。二是塾師本人在自家開辦。如陳櫟晚年“宏開于家塾,廣納四方之學子,樂育天下之英才”[7]926;婺源程復心之竹林精舍;趙汸東山精舍;汪德懋萬川家塾等。此類塾館的開辦者多為較有聲望的塾師,教學對象以一般家庭子弟居多。因元代特殊的社會現實,多數塾師出于謀生之需要,往往將其視為職業看待,所以,這種家塾較為穩定,具備正規私立學校的性質。當然,童蒙受教于何類塾館也非絕對,事實上不少人往往有多種塾學經歷。如范凖七歲,舅父延聘朱升為家塾教師,十二歲又從趙汸學于東山精舍[8]727。

較大的塾學,如遺安義學、中山書塾、商山書院,不僅有大規模的教學場所和附屬設施,而且還有學田以資助求學者(見表1)。這些塾(義)學與具有“大學”性質的書院不同,它們主要為滿足宗族子弟的教育需要,同時也招收鄉里子弟,帶有一定的封閉性。所以,它們是族塾、鄉塾或村塾的復合體,推動了一姓一族的聚居和徽州宗族的壯大。還有一些私學,如中山、閬山、翚陽、石丘、查山等書院(堂),雖依據其自身史料很難明確層次,但它們均以鄉族子弟為招生對象,比照明經書院規則——“專開小學,以訓鄉族子弟,大學則生徒不拘遠近”[4]738,或可推斷屬于小學層次,且開辦者或教學者也多有塾師經歷,亦不能否定其蒙學性質,故列表1后以備一說。

名稱各異、形式多樣的徽州童蒙教育機構,對蒙學的發展作出了重要貢獻,其中尤以私立為著。私立蒙學不僅數量眾多,有層次之別,且多數較官立成效顯著,“附焉者不與校”[9]284。以家塾為例,一般年齡較輕、名氣不大的儒者開辦、坐館的塾學,大多數層次較低,教學內容以習字、句讀為主,其塾師往往被稱為童子師。而年歲較長、經驗豐富、名氣較大的塾師雖大小兒童兼收,但在教學內容、方法上趨于精致化,授課內容以稍深的經學和儒家倫理為主,大多數從學者有一定基礎,重剖擊問難,研磨學問,有“游門”、“修讀”之謂。若朱升幼師陳櫟,“剖擊問難,多所發明,櫟深器之”[7]1854,婺源王季溫初游程文門[10]86。而有能力之塾學,其職能也漸擴充,如藏書、刊書、交流(書會)等,有向書院看齊之勢。如程若庸孫于家塾刊若庸《字訓注解》[9]198,汪疇鋟梓家塾所藏《曾子》《子思子》二書[7]528。

二徽州塾師的群體化現象及其職業化趨勢

世祖至元二十八年(1291),令江南諸路學及各縣學內設立小學,選老成之士教之[11]56。成宗大德四年(1300),要求地方州、縣于各鄉每都,設立小學書塾[3]134-135。至順帝至元年間(1335-1340),徽州教育已呈現“郡縣有學,鄉社有學,門塾有學”[12]589的局面。蒙學正是在這種背景下快速發展起來的。但塾學的發展,更得益于業塾者人數之多。

這一時期見諸史籍的儒者幾乎都有塾師經歷,有的甚至一生以塾為業。陳櫟十五歲為童子師,“未弱冠已蜚聲鄉校”[9]446,后吳澄講學于江西,“以經學自任,善著書,獨稱陳先生有功朱子,凡江東人來受學,盡送而歸之陳先生”[9]442。其他如方回、曹涇、胡次焱、王野翁、胡炳文、唐元、汪炎昶、程文、鄭玉、朱升、倪世毅、汪克寬、趙汸、唐桂芳等名家大儒,皆做過塾師。休寧程琨幼從趙汸游,又師金元忠、江彥明、吳漢臣,轉易多師,足見塾師易尋,時論謂“南方儒戶,往往皆有門館”[3]56,亦非虛言。

中國學術自古即重師承,學者往往學有淵源。儒家“道統”說和理學興起后,愈加看重學者的師承關系。所以,古人的傳記、墓志銘文等一般均交待師承、學承。因大部分未明言從師時間,故無法遽斷教育層次,但也有不少謂幼師某,或直呼師為童子師、鄉先生,這些基本可斷定為童蒙教育。加之受社會條件限制,多數人蒙學結束后即以自學為主,塾師影響終其一生。

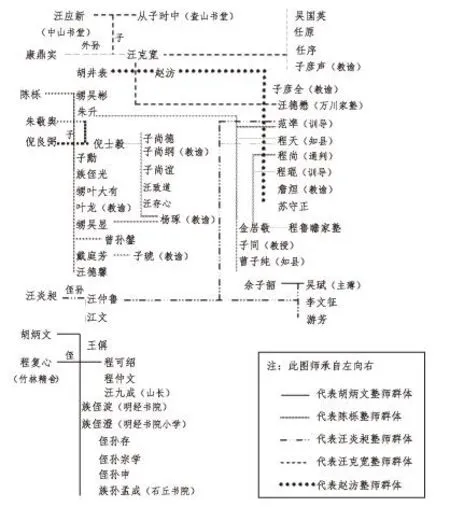

綜合考量,查閱鉤沉史籍,制作了元代徽州塾師傳授表(見圖1)。圖1中人物擇取標準為史籍中有相當篇幅和有塾師經歷者,主要依據徽州府、縣志及胡炳文、陳櫟、朱升、汪克寬、趙汸等人著作。與元代徽州80余年的塾師歷史相比,該表掛一漏萬,不僅記載簡略,而且眾多民間塾師無法稽考呈現,即便表中塾師的弟子為塾師者也缺漏甚多,然而卻大致集中反映了塾師師承和群體化狀況。

徽州的這一塾師傳統由來已久,“新安自南遷后,人物之多,文學之盛,稱于天下。當其時,自井邑、田野,以至于遠山深谷民居之處,莫不有學有師有書史之藏”[5]287。然宋元鼎革,政局不穩,社會動蕩,入元后社會政治環境愈加復雜,元末徽州地區再次動亂,士子為此多選擇了門檻較低的塾師職業,且相互影響,以致形成一家、一族或師徒數人皆為塾師的群體化現象。陳櫟父源長假館六十年,從游二百余人,父子兩世從之者眾;叔父履正、從兄義所亦以塾館為生。陳櫟自幼受蒙,十五歲即教授鄉里,其子勲、甥吳彬、吳宣、葉大有、族侄光、曾孫鎜等亦先后為塾師,成為典型的塾師世家。休寧倪士毅曾祖、祖、父三世皆教授鄉里,士毅本人一半的光陰(二十三年),(其卒年四十六歲)也獻給了塾學,其三子均能傳其家學。胡炳文家族中為塾師者亦數人,除炳文外,侄孫存、宗學、申及族孫孟成等皆坐館,族侄淀、澄合力開辦了明經書院與小學。師徒為塾師者亦比比皆是。

塾師的群體化,充實了蒙學師資,為東家擇師帶來了便利,“當世擇師教子孫甚力”[9]288。若休寧汪士龍“擇塾師必謹”[9]286;黟縣汪元“擇師才,其子成以學遺以安”[9]292。因塾師之眾及社會擇師謹嚴,一些塾師尤其是年輕塾師常常因塾館難覓,不無“困厄”之嘆[9]322。于是,年高德劭的推薦,往往對年輕塾師的發展至關重要。正是在此背景下,胡炳文、陳櫟等人在薦舉年輕者時闡釋了對塾師職業的基本觀點:首先是對個體道德學識、品性品行的要求,如性行純正、篤志于學、理學優明、學識行藝可以師表,以及是否習科舉時文、有無名家稱賞等;其次是對教學的要求,如書法工整、字畫俊逸,以及有無塾館經歷、經驗,教學成效如何等。另外,坐館期間還有一些更為詳細的要求,如莫妄出,莫閑言,勤而有常,謹審不易;言語簡當,從容分明,莫夸張妄誕;認真備課,因材施教,“各人具一日程,而日日謹守之”;對學生正色端莊,體罰“不宜施”,“學生事業與主人商量”[9]312-313。這些涵蓋了塾師個人修養、讀書教學以及與學生、與家長的關系等,反映了塾師職業化的趨勢。

三童蒙教材的理學化和通俗化

蒙學機構和塾師群體的擴充,為蒙學教材的創作、編纂提供了條件。與中國學術思想轉型相一致,宋元時期尤其是元代也是中國古代童蒙教材編纂和內容轉型的重要時期。這在徽州表現得尤為顯著,主要體現在三個方面。

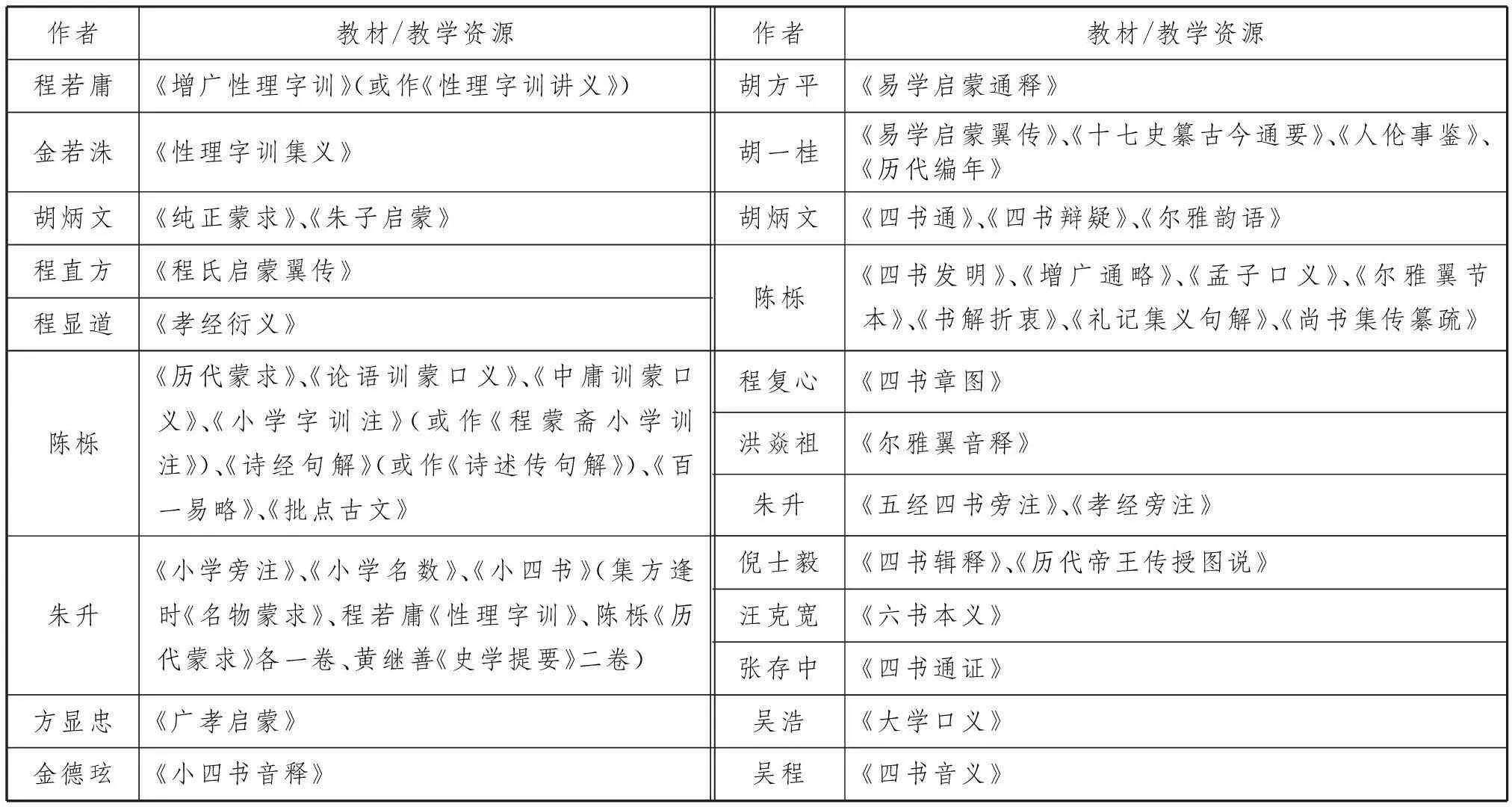

圖1.元代徽州代表性塾師師承及群體簡表

第一,蒙學教材及資源數量多,品類豐富。據筆者統計即達40余種(見表2),涉及識字、常識、歷史、倫理道德、儒家經典和理學教育等諸多方面。關于小學書塾應讀書目,成宗大德四年規定,“先讀《孝經》《小學》書,次及《大學》《論語》《孟》、經史”[3]134。所以,除表中所列教材外,還單列教學資源一欄。這些著作多出自有塾師經歷的學者之手,且屬童蒙教讀范圍,故以蒙學教學資源謂之。對此,陳櫟的看法可以佐證,他言己“數年來又有《讀易編》《書解折衷》《詩句解》《春秋三傳節注》《增廣通略》,批點古文之類。……觀者其毋以小兒學問,只《論語》哉”[9]159。小兒學問,非只《論語》,其本人五歲入小學即涉獵經史,可見當時童蒙教育內容之廣博。

表2.童蒙教材與教學資源簡表

第二,從形式到內容的理學化。表現在思想上以程朱理學為指導,內容上注重體現理學倫理道德,形式上以理學注解為基本表達方式。以程朱理學思想為旨歸,是此時各種童蒙教材編纂的首務。“凡六經傳注、諸子百氏之書,非經朱子論定者,父兄不以為教,子弟不以為學也。是以朱子之學雖行天下,而講之熟、說之詳、守之固,則惟新安之士為然”[5]287,一語道破了程朱理學在新安得到的尊崇。如陳櫟謂己《論語訓蒙口義》:“涵者發,演者約,略者廓,章旨必揭,務簡而明。……或有發前人未發者,實未嘗出朱子窠臼外”,“抑不過施之初學,俾為讀《集注》階梯,非敢為長成言也”[9]159。當然,他們于程朱理學非僅僅修補而已,亦多有發明。如程復心《四書章圖纂釋》①,認為《大學》言心不言性、《中庸》言性不言心、《論語》專言仁、《孟子》專言義,多發周、程等未盡之蘊[7]1756。以理學思想為指導,更直接體現在內容的選擇和形式的表達上。在內容上,彰顯經理學家改造的儒家倫理道德,如程若庸《增廣性理字訓》取“凡字之有關于造化、性情、學力、善惡、成德、治道者,每字皆以四言釋之”[13]卷五《字學部》。至于在形式表達上,則幾乎毫無例外地選擇了箋注程朱理學著作。

第三,注重通俗化。教材通俗化是童蒙教學和社會教化的基本要求,而此時期的通俗化還有一個重要任務——理學下滲,進入兒童和普通民眾的生活世界。宋代理學家程端蒙撰《小學性理字訓》,朱熹謂:“甚佳,言語雖不多,卻是一部大《爾雅》。”[14]2330評價很高,卻無法掩飾該書“言語不多”而含蓄的弱點。所以,程若庸以《小學字訓》三十條未備,增廣為小篇,凡二百四十條,條皆四言韻語,自為注釋,撰成《增廣性理字訓》,完成了以通俗方式傳播理學思想的使命。程端禮有云:“此書銓定性理,語約而義備,如醫家脈訣,最便初學”[15]6,“以此代世俗《蒙求》《千字文》最佳”[15]1,與其謂評價允當,不如說是一位童蒙教育實踐者切身體驗后的感受。因此,該書一經問世,即替代《性理字訓》成為童蒙教育的必讀書目。其他如陳櫟《增廣通略》“明白簡要,將便學史者之初”,“使盈架之書若可以探諸囊,歷代之事若得以指諸掌,于初學誠為有補”[9]429;胡一桂以司馬遷、班固以來,史書汗漫,不便初學,乃撰《十七史纂古今通要》,“始乎三皇,訖于五季。紀事則提其要,注事則核其詳。關涉民彝世教,必反覆辨論。……以便初學”[16]165,均以通俗易懂見長。

以理學思想為指導,以弘揚闡釋程朱為使命,以新儒家倫理學說為基本內容,既是這一時期童蒙教材編撰的重要特點,也成為理學普及和下沉不可或缺的重要渠道,是理學學術思想實現從學者、書本走向普通民眾和社會生活的重要路徑。

四元代徽州童蒙教育興盛的因素思考

宋代以來,徽州地區的社會、經濟、文化、教育均獲得較為迅速的發展。南宋時期,又有不少中原衣冠大族遷居徽州。入元后,因中央朝廷鼓勵發展書塾,地方官、府積極勸學、興學,均成為元代徽州童蒙教育發展的重要推動因素。但若結合當時特殊的社會背景來看,其發展乃至興盛應還有更為直接的原因。

第一,科舉廢興與童蒙教育的發展。對于宋元蒙學的發展,論者往往謂科舉的正向推動。事實上,關于元代科舉在童蒙教育中的作用應具體分析,不能一概而論。兩宋時期尤其是南宋,教育在科舉的推動下蓬勃發展,讀書—科舉—仕宦—治國—平天下,成為多數士子的理想追求,徽州讀書科考之風阜盛、中榜人數眾多即是最好的詮釋。然入元以后,科舉停廢,且長達40年。加之宋元鼎革其間,士人或因政治態度,或因仕途受阻,或迫于生計,開始分流:有的教授鄉里,有的專心研治學問,有的則轉治它業。教授鄉里者為童蒙教育提供了豐富的師資力量,同時不少鄉先生、塾師有著顯赫的師承關系和深厚的學術造詣,一定程度上保證了童蒙師資的水平。另外,科舉長期停廢,讀書—科舉—仕宦之環節被打破,外在名利誘惑降低,士人心態漸趨平和,無論是從教鄉里者,抑或研究學問者,都能專心致志,保證了教育與學術研究的質量,緩解了南宋以來漸為嚴重的學校為科舉的傾向,如陳櫟般“慷慨發憤,惟以著書立言為務”[9]443的士子自不在少數。明永樂間政府編《四書五經大全》,多取材于這一時期徽州學者的著作,即證明了他們的學術造詣[17]1007-1008。元中期以后,雖恢復科舉,程朱理學成為考試內容,但終元之世貢舉并不為朝廷所重,每科從全國鄉試中僅取三百人(蒙古、色目、漢人、南人各七十五人)參加會試,最后錄用者僅百人(四類人各取二十五人)。在三百名額中,江浙行省分配二十八人[18]2021,尚不及南宋時徽州一地進士及第人數。因儒者的仕途命運并未見好轉,才會有朱升之輩在仕、教之間周旋。

第二,社會變革與士階層身份的變化。受“學而優則仕”思想影響,士人多以出仕作為人生的理想目標與追求。而元朝建立后,不但科舉停廢,仕進之路擁塞,兩宋以來的重文傳統也喪失殆盡,朝廷文教政策疾速轉向,儒者跌入社會底層,“兵火之后,科舉已廢,民知為儒之不見用也,去儒而為吏、為商,甚至為盜,儒風十去六七矣”[3]22。加之嚴重的種族歧視,儒士從政往往并不理想,多數仕進者混跡終生只能討個無級別的學官或胥吏,永無宋明科舉之士攖朱奪紫之望②。即便如此,學官或吏職仍供不應求。在這種情況下,為謀生計和應付官差,家道中落和平民出身的士子往往更傾向于選擇教授鄉里。如休寧曹涇六十六歲仍“傍人籬落,為分文百陌計”,且謂“家無贏財”,“從事蔬食,待盡山中”;其同年婺源胡次焱年七十一,“家學二蒙,老而益進”,子東宇亦經年館于休寧;二人雖同為儒戶,免賦役,卻為“一般貧苦人”,常不免有“投充編役”之憂,甚至為應客“費錢財”發愁[19]583-584。陳櫟年十五,為饑所驅,開館授徒,尚“羮藜飯糗之不給”[9]391;花甲之年“雖假館授徒,不能一日舍此以食”[9]298。吳彬家落假館,常嘆曰:“進既不得芹吾君,退又不足菽吾親,且不獲從容艾吾徒。”[9]177這些情況均反映出了塾師職業選擇的無奈和生活的窘迫。

第三,理學思想的浸潤及理學教育家對童蒙教育地位認識的提升。如果說為謀生而從事童蒙教育多少還帶有些許無奈,那么基于“蒙以養正,乃作圣之功”認識而投身童蒙教育則反映了士人對于儒家教育理想的積極追求和落實。童蒙是人生的起步,童蒙教育是教育的基礎。所以,理學的集大成者朱熹尤為重視童蒙教育,認為它是培養“圣賢坯璞”的教育[20]124,“童蒙之時,養正則本立,以此成圣人之功也”[21]365,編著了《童蒙須知》、《訓蒙齋規》、《訓蒙詩》等理學童蒙教材;后繼者如陳淳、程端蒙、董銖、真德秀等人亦受其影響,編纂了諸如《性理字義》、《性理字訓》、《學則》、《讀書記》等教材。至元代,這種思想行為為生于程朱闕里的新安理學教育家們所繼承。如趙汸所云:“仆之鄉先生皆善著書,所以羽翼夫程朱之教者,具有成說,仆自幼即已受讀。”[5]211他們受理學之浸潤,服膺于程朱學說,把著書授徒、教化鄉里看作是傳播實踐理學、有功圣門的重要舉措。他們拾掇程朱童蒙教育之余緒,有的編著童蒙書籍、教材,羽翼、宣揚程朱思想;有的教授鄉里,以理學倫理道德教化童蒙、鄉民。正是在他們的努力下,程朱理學在徽州地區鞏固并迅速發展,新安理學派逐漸壯大并向外擴散,“東南鄒魯”之美譽響徹于外,奠定了明清時期徽州社會、商業繁榮的教育和文化基礎。

注釋:

①對于程復心的做法,學者褒貶不一,批評者如薛瑄謂:“程復心《四書章圖》破碎義理,愈使學者生疑。”(見〔明〕薛瑄《薛瑄全集》,山西人民出版社1990年版,第1228頁。)全祖望亦曰:“宋儒自嘉定而后多流為迂腐,其所著書有絕可笑者,程復心《四書章圖》亦其一也。每章為一圖而為之別白其岐趨,如儒則有君子、小人之分,學則有古為己、今為人之分,達則有上、下之分,但每章如此,不亦愚耶!是亦何勞為之圖乎。”(見〔清〕全祖望《鮚埼亭集外編》卷二十七《題程復心〈四書章圖〉》,清嘉慶十六年刻本。)

②關于元代儒士的生活和社會地位,代表性著作有:蕭啟慶《元代史新探》,臺北新文豐出版公司1983年版,第25-36頁;于金生《元代的地方學官及其社會地位》,《內蒙古社會科學(漢文版)》1993年第3期;申萬里《元代教育研究》,武漢大學出版社2007年版,第476-485頁。

參考文獻:

[1]徽州府志[G]//明代方志選(一).臺北:臺灣學生書局,1965.

[2]李琳琦.宋元時期徽州的蒙養教育述論[J].安徽史學,2001,(1):2-5,37.

[3]廟學典禮(外兩種)[M].杭州:浙江古籍出版社,1992.

[4]〔元〕胡炳文.云峰集[M]//景印文淵閣四庫全書:第1199冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[5]〔元〕趙汸.東山存稿[M]//景印文淵閣四庫全書:第1221冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[6]〔明〕凌迪知.萬姓統譜[M]//景印文淵閣四庫全書:第956冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[7]〔明〕程敏政.新安文獻志[M].合肥:黃山書社,2004.

[8]〔明〕朱同.覆瓿集[M]//景印文淵閣四庫全書:第1227冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[9]〔元〕陳櫟.定宇集[M]//景印文淵閣四庫全書:第1205冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[10]〔元〕鄭玉.師山集·師山遺文[M]//景印文淵閣四庫全書:第1217冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[11]〔明〕陳邦瞻.元史紀事本末[M].北京:中華書局,1997.

[12]〔元〕唐元.筠軒集[M]//景印文淵閣四庫全書:第1213冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[13]〔明〕孫能傳.內閣藏書目錄[M].清遲云樓鈔本.

[14]〔宋〕朱熹.晦庵先生朱文公文集(3)[M]//朱杰人,等.朱子全書:第22冊[M].上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002.

[15]〔元〕程端禮.程氏家塾讀書分年日程[M].北京:中華書局,1985.

[16]〔清〕周中孚.鄭堂讀書記[M].北京:中華書局,1993.

[17]〔清〕顧炎武.日知錄校注[M].合肥:安徽大學出版社,2007.

[18]〔明〕宋濂,等.元史[M].北京:中華書局,1976.

[19]〔宋〕胡次焱.梅巖文集[M]//景印文淵閣四庫全書:第1188冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[20]〔宋〕黎靖德.朱子語類[M].北京:中華書局,1986.

[21]〔宋〕朱熹.論孟精義[M]//朱杰人,等.朱子全書:第7冊.上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002.

[責任編輯:羅銀科]

Enlightening Education for Children in Huizhou Reigion during the Yuan Dynasty

WANG Yao-zu1a, 2, HUANG Shu-guang1b

(1.a. Faculty of Education, b. Institute of Basic Education Reform and Development, East China Normal University,Shanghai 200062; 2. Education College, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 23500, China)

Abstract:With large numbers of organizations and various forms, enlightening education for children were quite prosperous in the Yuan dynasty. Private schools were the main forms of multi-educational patterns of that times. Private teachers, including many Neo-Confucians, even the famous ones, were grouped and professional. They compiled many academic works and initiatory textbooks. Neo-Confucianism became the leading principle and main contents of enlightening education for children, which facilitates the folk transformation and popularization of Neo-Confucianism, due to not only the trend of social and cultural development since the Song dynasty, but also the governmental encouragement of private primary education organizations, the influence of imperial examination system on students, students’ identity shift, the influence of Neo-Confucianism, and educators’ recognition of the significance of enlightening education for children.

Key words:the Yuan dynasty; Huihou; enlightening education for children; private teachers; initiatory textbooks; Neo-Confucianism

中圖分類號:G529.47

文獻標志碼:A

文章編號:1000-5315(2016)02-0062-07

作者簡介:王耀祖(1982—),男,安徽濉溪人,華東師范大學教育學部博士研究生,淮北師范大學教育學院講師,研究方向為中國教育史;黃書光(1962—),男,福建福清人,華東師范大學基礎教育改革與發展研究所教授、博士生導師,研究方向為中國教育史。

基金項目:上海市哲學社會科學“十二五”規劃課題“中國社會發展變遷的教育動力探究”(2010BJY002);安徽省教育廳人文社會科學研究項目“師山學派研究”(2009SK202)。

收稿日期:2015-10-10