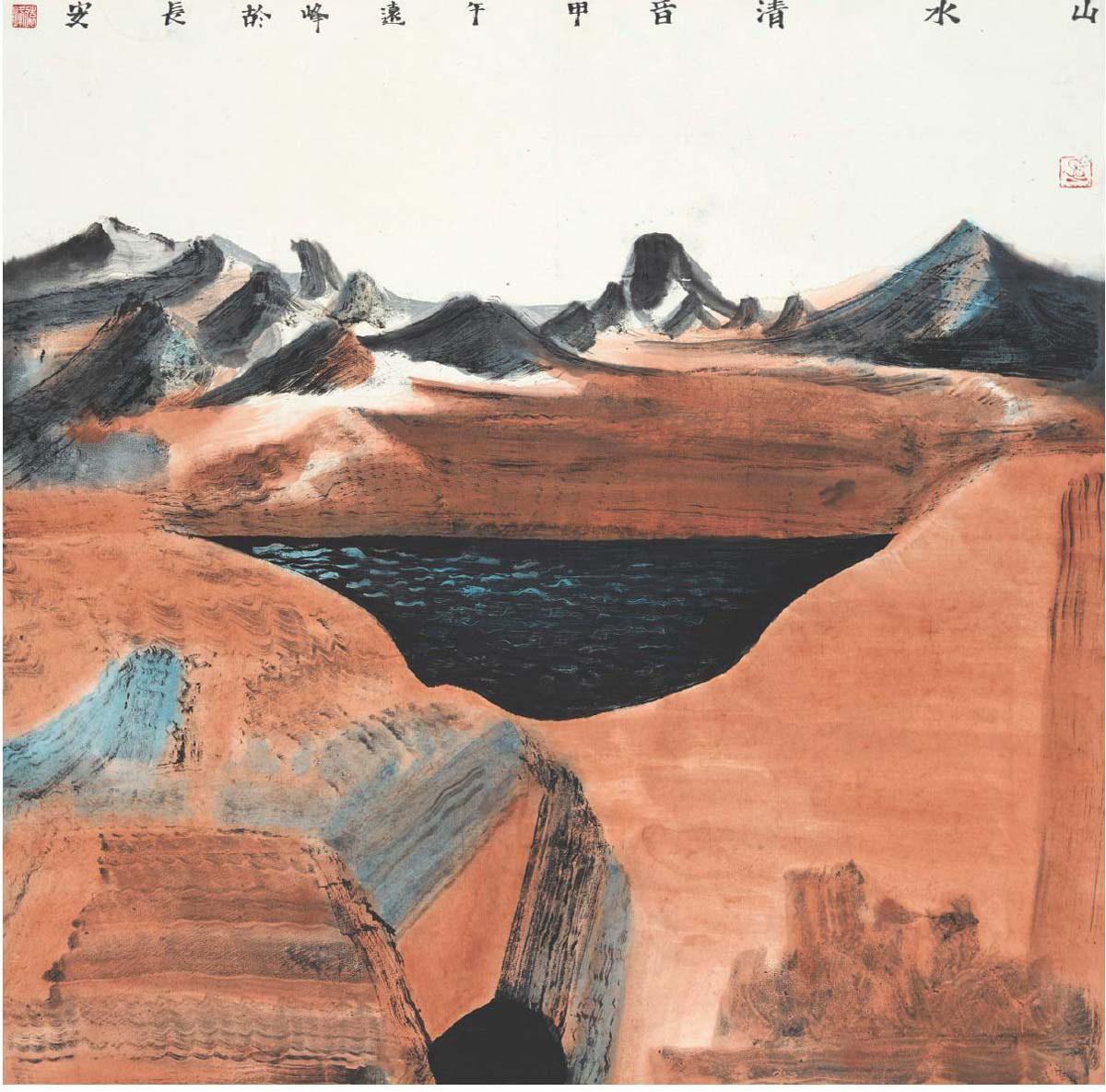

朝圣路上

王遠峰

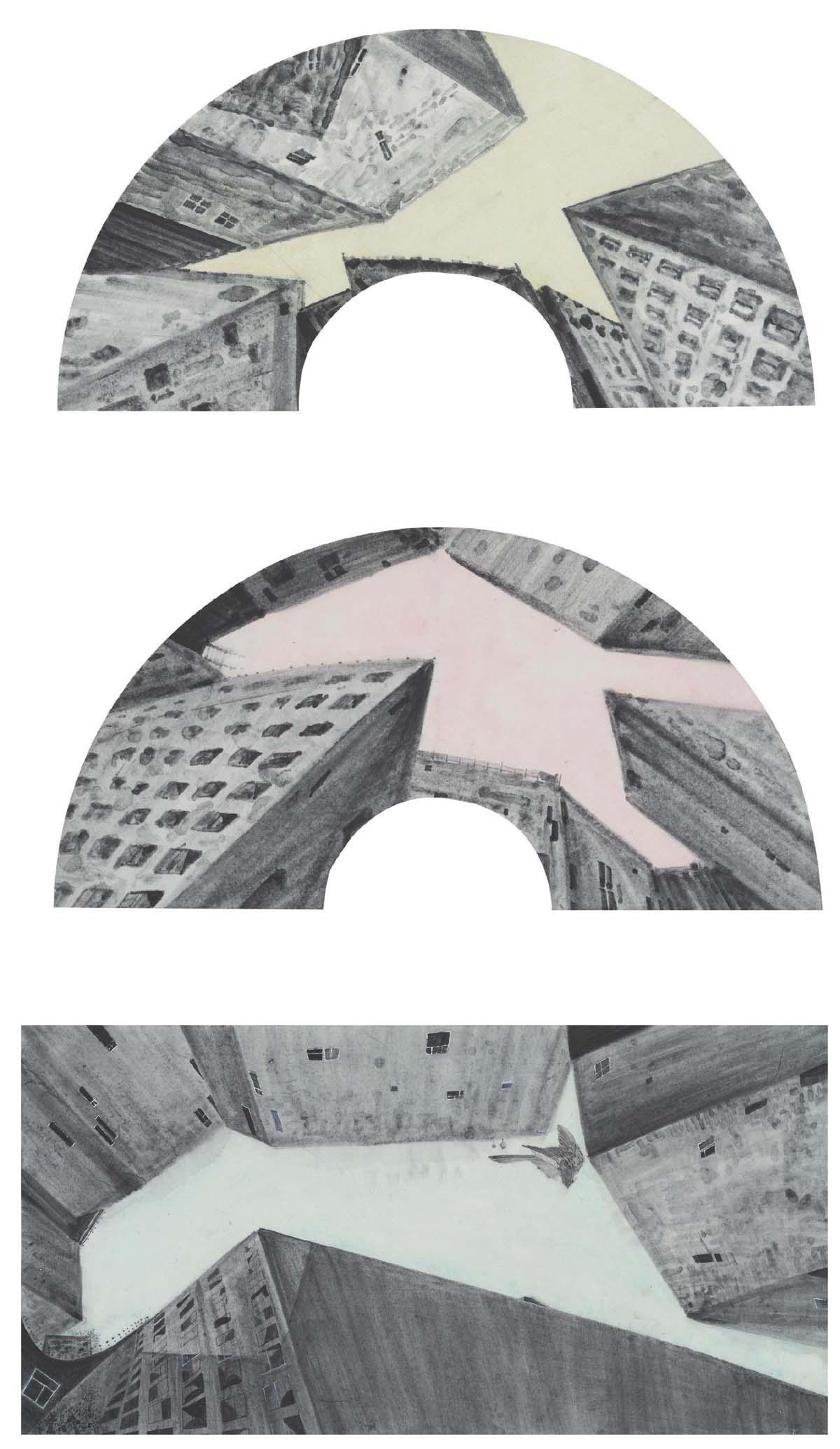

上小學時,從魯迅那里知道了“三哼經”,模仿名人的心理作祟,開始關注這本古代奇書。大學后,《山海經》是我案頭常放的一本書,說是常放,這因我總迷戀于書里講的“有翅膀的人,一只腳的鳥,一只角的牛”,閉上眼睛總覺得這些奇人異獸就生活在我兒時的土地上。那里有綠得黝黑的樹林,黃得發紅的土地,自然構建了一部我心中的“山海經”,是以為作《新山海經序》。

生活求學于十三朝古都,時間久了,骨子里總有一種說不清道不明的歷史感懷,雖沒有賦予自己歷史使命,但漸行漸覺地關注到了本土的文化遺跡,漢代石雕、北魏佛像包括兵馬俑都進入我的藝術觀。我不想給自己那么多的束縛,只是用直覺告訴自己:畫自己想畫并有意思的東西。《面孔系列》和《守望千年系列》作品都屬于自己對歷史文化的訴求而引起的感受。從《新山海經序》《饕餮系列》作品,于我而言,有探索的意思,由于不成熟反倒讓我更自由地暢想。總想在作品里表達那種混沌感,不清晰含糊但又使我們驕傲的周秦漢唐文化藝術。也許因為這種不清晰給了我更大的膽量,使我有勇氣去尋求那種夢境般的神秘,或帶有距離感卻又真實存在于觀者的視覺經驗中的審美體驗。著名評論家彭德教授被多次問到藝術本質的問題,他認為藝術不是給所有人看的,你的作品只要能打動同齡人就可以打動很多人。于我而言,不在于打動多少人,我只想打動我自己,表達自己的內心感受。現在想想,很感謝自己當年的本科學習生涯,剛上本科前兩年梳理了西方油畫的發展,讓自己清晰了外域文化的進化過程。對東方美術史的不斷梳理,清晰了“傳承與創新”就是藝術家的升華之道。繪畫學習上,基本對藝術美學的各方向都動過手,西方也好東方也罷,架上的還是立體的甚至裝置藝術,能引起興趣好玩兒的我都神往過,正是因為廣涉才清晰了自己對水墨的鐘情。

正如我的導師姜怡翔先生講:“藝術的發展是三百六十度的,每一個角度都有可能產生出能表達你內心想法的作品。”研究生學習幸運自己碰到了這樣寬容大度的老師。真正的藝術家在創作過程中都是不斷否定自我,超越自我。即使是大家,石魯當年也為自己藝術語言的發展惆悵痛苦過。藝術家的創作就是一個不斷否定前者的過程,百分之九十的時間是痛苦的,僅有百分之十甚至更少的時間是愉悅的,但為了那一瞬間的享受,我們往往讓自己陷入長時間的痛苦中。或許,這就是“道”,一個美術家應有的素養,朝圣的心態,虔誠的修行。

對于中國畫傳統,我一直是一種敬畏的態度,她經歷了幾千年的文明孕育,作為東方文化基因獨有的面貌傲立于世界藝術的舞臺上。我一直有個夢想,并付諸實施:傳承與創新。李可染先生講:“以最大的功力打進去,以最大的勇氣打出來。”暫且只論這句話,在這里“傳承與創新”的責任尤為重要,需要更大的勇氣,能有這么大的勇氣并這樣做的,已然成為了豐碑式的人物。縱觀美術史的脈絡,對于“傳承與創新”我也有自己的看法,傳統出新或介于兩者間,我貪心地欲將二者合而為之,即使跌跌撞撞或無所獲,但總在前進。像周思聰先生說過:“我寧愿做個步履蹣跚的初學者,也不愿像拉磨的驢子自顧在踏得稀爛的軌道上盤旋。”重復傳統這條路線我們走起來更多的是駕輕就熟,畢竟有那么多先賢作為榜樣。然而,創新這條路是艱難的,水墨的發展更是艱難,我愿自己像周先生那樣做個步履蹣跚的攀登者,即使目前東西不成熟,還很幼稚,但這也正是我的年齡該有的狀態,因為我的年輕,這便也是我的資本,不急于馬上立地成佛,只愿在探索中前行,因為我在朝圣路上。

遠峰

2010年結業于中國美術學院繼續教育學院師資班。2011年畢業于西安美術學院,獲藝術學學士學位。2015年結業于陜西省美術家協會舉辦的首屆創作高研班。2013年考入西安美術學院中國畫系攻讀碩士研究生,師從姜怡翔先生。

作品多次參加全國性及省級展覽并獲獎。

《速寫要義》《鳳求凰》等書畫文章發表于《中國美術報》《國際藝術界》《浙江美術》《教育咨詢》等報刊。作品被北京大都美術館、西安亮寶樓、西安美術學院、西部美術館、陜西省美術博物館等機構收藏。